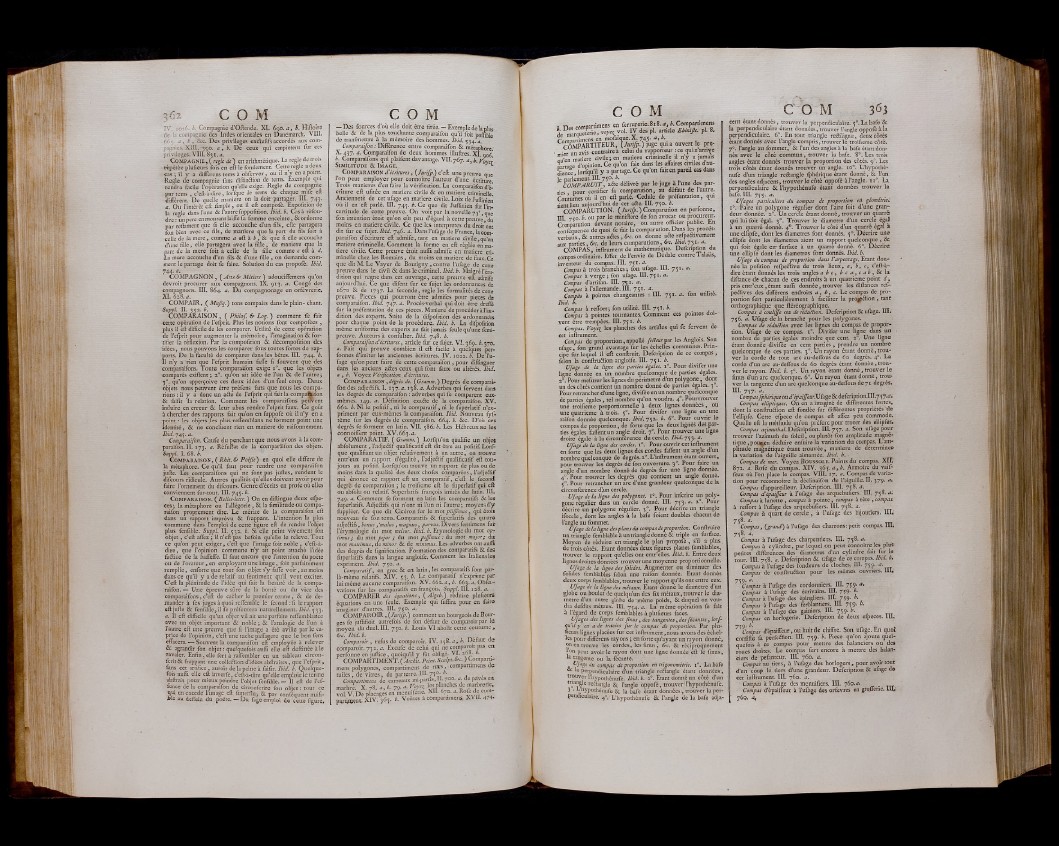

C O M C O M

IV. 1026. b. Compagnie d’Oftende. XI. 690. a, l. Hiftoire

de la compagnie des Indes orientales en Danémarck. VIII.

.665. a , b , &c. Des privilèges exclufifs accordés aux compagnies.

XIII. *390. a , b. De ceux qui empiètent fur ces

privilèges. VIIl. 831. a.

CompA GNIE, ( réglé de ) en arithmétique. La réglé de' trois

répétée plufieurs fois en eft le fondement. Cette réglé a deux

cas ; il y a diiférens tems à obferver | ou il n’y en a point.

Réglé de compagnie fans diftinftion de tems. Exemple qui

rendra facile l’opération qu’elle exige. Réglé de compagnie

par tems , c’eft-à-dire, lorfque le tems de chaque mife elt

différent. De quelle maniéré on la doit partager, jp g 743-

a. Ou l’intérêt eft iïmple, ou il eft compofé. Expofition de

la réglé dans l’une & l’autre fuppofition. lbid. b. Cas à réfoudre

: un pere en mourant laiffe fa femme enceinte, & ordonne

par teftament que fi elle accouche d’un fils, elle partagera

fon bien avec ce fils, de maniéré que la part du fils foir à

celle de la mere, comme a eft à b , & que fi elle accouche

d’une fille, elle partagera avec la fille, de maniéré que la

£art de la mere foit à celle de la fille comme c elt à d.

a mere accouche d’un fils & d’une fille, on demande comment

le partage doit fe faire. Solution du cas propofé. lbid.

744. a.

COMPAGNON, ( Arts & Métiers ) adouciffemens qu’on

devroit procurer aux compagnons. IX. 913. a. Congé des

compagnons. III. 864. a. Du compagnonage en orfèvrerie,

XI. 628. a.

COMPAIR, _( Mujiq.') tons compairs dans le plain- chant.

Suppl. II. 352. b.

COMPARAISON, ( Philof. & Log. ) comment fe fait

cette opération de l’elprit. Plus les notions font compofées ,

plus il eft difficile de les comparer. Utilité de cette opération

de l’eiprit pour augmenter la mémoire, l’imagination & fortifier

la réflexion. Par la compofition & décompofition des

idées, nous pouvons les comparer fous toutes fortes de rapÏorts.

De la faculté de comparer dans les bêtes, m . 744. b.

I n’y a rien que l’efprit humain faffe fi' fouvent que des

comparaifons. Toute comparaifon exige i°. que les objets

comparés exiftent ; 20. qu’on rit idée de l’un & de l’autre ;

•3 °. qu’on apperçoive ces deux idées d’un feul coup. Deux

objets nous peuvent être préfens fans que nous les comparions

: il y a donc un afte de l’efprit qui frit la compafci'on

& faifit la relation. Comment les comparaifons peuvent

induire en erreur & leur abus rendre l’efprit faux. Ce goût

à chercher des rapports fait qu’on en fuppofe où il n’y en a

■point : les objets Jes plus reffemblans ne forment point une

identité, & ne concluent rien en matière de raifonnement.

lbid. 745. a.

Comparaifon. Caufe du penchant que nous avons à la comparaifon.

II. 173. a. Réfultat de la comparâifon des objets.

Suppl. I. 68. b. ,

C om p a r a i s o n , ( Rhét.& Poèfie') en quoi elle différé de

la métaphore. Ce qu’il faut pour rendre une comparaifon

jufte. Les comparaifons qui ne font pas juftes, rendent le

difeours ridicule. Autres qualités qu’elles doivent avoir pour

faire l’ornement du difeours. Genre d’écrits en profe où elles

conviennent fur-tout. III. 745. b.

C o m p a r a i s o n . ( Belles-lettr. ) On en diftingue deux efpe-

■ces; la métaphore ou l’allégorie ,8c la fimilitude ou compa-

raifon proprement dite. Le mérite de la comparaifon eft

dans un rapport imprévu & frappant. L’intention la plus

commune dans l’emploi de cette figure eft de rendre l’objet

plus fenfible. Suppl. II. 532. b. Si elle peint vivement ion

objet, c’eft affez 5 il n’eft pas befoin qu’elle le releve. Tout

ce qu’on peut exiger, c’eft que l’image foit noble , c’eft-à-

dire , que l’opinion commune n’y ait point attaché l’idée

fàftiçé de la baffeffe. Il faut encore que l’intention du poëte

ou de l’orateur, en employant une image, foit parfaitement

remplie, enforte que tout fon objet s’y faffe voir, au moins

dans ce qu’il y a de relatif au fentiment qu’il veut exciter.

C’eft la plénitude de l’idée qui fait-la beauté de la compa-

rrifon. — Une épreuve sûre de la bonté ou du vice des

comparaifons,c’eft de cacher le premier terme, & de demander

à fes juges à quoi reffemble le fécond : fi le rapport

eft jufte & fenfible, il fepréfentera naturellement. lbid. 533.

a. Il eft difficile qu’un objet vjl ait une parfaite reffemblance

avec un objet important & noble | & l’analogie de l’un. à

l’autre eft une preuve que fi l’image a été avilie par le caprice

de l’opinion, c’eft une tache paffagere que le bon fens

effacera. — Souvent la comparaifon eft employée à relever

& agrandir fon objet : quelquefois auffi elle eft deftinée à le

Tayaler. Enfin, elle fert à raffembler en un tableau circon-

fcrit& frappant une collection d’idées abftraites, que l’efprit,

fans cet artifice, auroit de la peine à frifir. lbid. b. Quelquefois

auffi elle eft inverfe, c’eft-à-dire qu’elle emploie le terme

abftrait pour mieux peindre l’objet fenfible. — Il eft de l’ef-

fence de la comparaifon de circonfcrire fon objet : tout ce

qui en excede l’image eft fuperflu^ & par conféquent nuifi-

ble au deffein du poëte. — Du fage emploi de cette figure.

— Des fources d’où elle doit être tirée. — Exemple de la plus

belle & de la plus touchante .comparaifon qu’il foit poifible

de tranfmettre à la mémoire des hommes. lbid. 334. a.

Comparaifon : Différence entre comparaifon & métaphore '

X. 437. a. Comparaifon de deux hommes illuftres. XI. 906.

b. Comparaifons qui plaifent davantage. VII. 767. a, b. Vover

S im ilitu d e & Image. , *

C om p a ra ison d’écritures, ( Jurifp.) c’eft une preuve que

l’on peut employer pour connoître l’auteur d’une écriture.

Trois maniérés d’en faire la vérification. La comparaifon d’écriture

eft ufitée en matière civile & en matière criminelle.

Ancienneté de cet ufage en matière civile. Loix de Juilinieii

où il en eft parlé. III. 743. b. Ce que dit Juftinien fur l’incertitude

de cette preuve. On voit par la novelle 73e\ qUe

fon intention étoit qu’on eût peu d’égard à cette preuve du

moins en matière civile. Ce que les interprètes du droit ont

dit fur ce fujet. lbid. 746. a. Dansl’ufagede France, la comparaifon

d’écriture eft admife, tant en matière civile,qu’en

matière criminelle. Comment la forme en eft réglée en matière

civile. Cette preuve étoit auffi admife en matière criminelle

chez les Romains, du moins en matière de faux.Ce.

que dit M. Le Vayer de Boutigny, contre l’ufage de cette

preuve dans le civil & dans le criminel, lbid. b. Malgré l’érudition

qui regne dans cet ouvrage, cette preuve «ft admife

aujourd’hui. Ce que difent fur ce fujet les ordonnances de

1670 8c de 173 7. La fécondé, réglé les formalités de cette

preuve. Pièces qui pourront être admifes pour pièces de

comparaifon. lbid. 747. a. Procès-verbal qui doit être dreffé

fur la préfentation de ces pièces. Maniéré de procéder à l’audition

des experts. Suite de la difpofition des ordonnances

pour chaque point de la procédure. lbid. b. La difpofition

même uniforme des experts ne fait jamais feule qu’une femi-

preuve. Auteurs à confulter. lbid. 748. b.

Comparaifon d’écritures, article fur ce fujet. VI. 369. b. 370.

a. Fait qui prouve combien il eft facile à quelques per-

fonnes d’imiter les anciennes écritures. IV. 1022. b. De l’u-

fage qu’on peut faire de cette comparaifon , pour diftinguer

dans les anciens aftes ceux qui font faux ou altérés, lbid.

a , b. Voyez Vérification d’écritures.

C om p a ra ison , de'grés de. {Gramm. ) Degrés de comparai*

fon des adjeftifs. I. 137. a. 138. a. Adverbes qui fervent dans

les degrés de comparaifon : adverbes qui fe comparent eux-

mêmes. 149. a. Définition exafte de la comparaifon. XV.

662. b. Ni le pofitif, ni le comparatif, ni le fuperlatif n’expriment

par eux-mêmes la comparaifon. lbid. Nouveau lÿf-

tême fur les degrés de comparaifon. 664. b. &c. D’où ces

degrés fe forment en latin. VII. 386ib: Les Hébreux ne les

connoiffent point. XV. 663. a.

COMPARATIF. ( Gramm. ) Lorfqu’on qualifie un objet

abfolument, l’adjeftif qualificatif eft dit être au pofitif. Lorfque

qualifiant un objet relativement à un autre, on trouve

entr’eux un rapport d’égalité, l’adjeftif qualificatif eft toujours

au pofitif. Lorfqu’on trouve un rapport de plus ou de

moins dans la qualité des deux chofes comparées, l’adjeélif

qui énonce ce rapport eft un comparatif, c’eft le fécond

degré' de comparaifon ; le troifieme eft le fuperlatif qui eft

ou abfolu ou relatif. Superlatifs françois imités du latin. III.

749. a. Comment fe forment en latin les comparatifs & le9

fupérlatifs. Adjeftifs qui n’ont ni l’un ni l’autre; moyens d’y

fuppléer. Ce que dit Cicéron fur le mot piijjimus, qui étoit

nouveau de fon tems. Comparatifs & fupérlatifs des quatre

adjeftifs, bonus y malus , magnus, parvus. Divers fentimens fui?-

l’étymologie du mot melior. lbid. b. Etymologie du mot op-

timus; du mot pejor ; du mot pejjimus : du mot major; du

mot maximusy de minor 8c de minimus. Les adverbes ont aufli

des degrés de fignification. Formation des comparatifs & des

fupérlatifs dans la langue angloife. Comment les Italiens les

expriment. lbid. 730. a.

Comparatif y en grec & en latin, les comparatifs font par-

là-même relatifs. XIV. 53. | Le comparatif n’exprime par

lui-même aucune comparaifon. XV. 662. a, b. 663. a. Obiei-

vations fur les comparatifs en françois. Suppl. III. 128. a.

COMPARER des équations y { Algeb.) réduire plufieurs

équations en une feule. Exemple qui fuffirà pour en fairo

imaginer d’autres. III. 730. a.

COMPAROIR, {Jurifp.) comment un bourgeois de Bourges

fe juftifioit autrefois de fon défaut de comparoir par le

moyen du duel. III. 730. b. Louis VI abolit cette coutume ,

&ç. lbid. b. •

Comparoir y refus de comparoir. IV. 13S.a,b. Deraut de

comparoir. 732. a. Excufe de celui qui ne comparait pas en

perionne en milice, quoiqu’il y fût obligé. VI. 260. b.

COMPARTIMENT. (Archit. Peint. Sculpt.bc. ) Gompara-

mens polygones, compartimens de rues, compartimens de

tuiles, de vitres, de parterre. III. 730-

Compartimens de jjffÎ&tx m « U ^ Ê Ê I Ê l Ê Ê K I h

marbre. X. 78. a ,i. 7 8 1 P i 1« P>fch“ É ” afbr“ °’

vol. V. De placages en menuifene. Xlt. 670. a. R o t de: corn

pardraçm. XIV. 365. Voûtes à comparnmens, XVIL 474.

C O M

, rv . -Amnartimens en ferrurerie. 818. a, b. Compartimens

vol. IV des pl. article EtàùJU. pl. 8.

C° $ » T E U R , \jurifp7) ltÿ t \m a ouvert le pre-

\ «lier un avis contraire à celui du rapporteur : ce qui n arrive

¡»’en matière civile; en matière criminelle il n’y a jamais

¿artaee d’opinion. Ce qu’on frit dans les affaires civiles d audience,

lorfqu’il y a partage. Ce qu’on fait en pareil cas dans

le parlement. IIL 7 $°-k .

COMPARU1Ty afte délivré par le juge à lune des parties

pour certifier fa comparution, au défaut de l’autre.

Coutumes où il en eft parlé. Cedule de préfentation, qui

tient lieu aujourd’hui de cet afte. III. 730. b.

COMPARUTION. ( Jurifp. ) Comparution en perfonne,

III. 730. b. ou par le miniftere de fon avocat ou procureur.

Comparution devant notaire, ou autre officier public. En

confequence de quoi fe fait la comparuiion. Dans les procès*

verbaux, & autres aftes, &c. on donne afte refpeftivement

aux parties, &c. de leurs comparutions, &c. lbid. 731. a.

COMPAS, inftrument de mathématique. Defcnption du

compas ordinaire. Effet de l’envie de Dédale contre Talaüs,

inventeur du compas.. III. 731. a-

Compas à trois branches ; fon ufage. III. 751. a.

Compas à verge ; fon ufage. III. 731. a.

Compas d’artilan. III. vki. a.

Compas à l’allemande. 111. 731. a. -

Compas à pointes changeantes : IH. 731. a. fon utilité.

lbid. b.

Compas à reffort; fon utilité. III. 73 i.b.

Compas à pointes tournantes. Comment ces pointes doivent

être trempées. III. 731. b.

Compas. Voyei les planches des artiftes qui fe fervent de

cet inftrument. .

Compas de proportion, appellé fe fleur par les Anglois. bon

ufage, fon grand avantage fur les échelles communes.Principe

fur lequel il eft conftruit. Defcription de ce compas,

félon la conftruftion angloife. III. 731. b.

Ufage de la ligne des parties égales. i°. Pour divifer une

ligne donnée en un nombre quelconque de parties égales.

a°. Pour mefurer les lignes du périmètre d’un polygone, dont

un des côtés contient un nombre donné de parties égales. 30.

Pour retrancher d’une ligne, divifée en un nombre quelconque

départies égales, tel nombre qu’on voudra. 40.Pourtrouver

une troifieme proportionnelle à deux lignes données, ou

une quatrième à trois. 30. Pour divifer une ligne en une

raifon donnée quelconque. lbid, 732. b. 6°. Pour ouvrir le

compas de proportion, de forte que les deux lignes des parties

égales faftent un angle droit. 70. Pour trouver une ligne

droite égaie à la circonférence du cercle. lbid. y^ 3. a.

Ufage de la ligne des cordes. i°. Pour ouvrir cet inftrument

en forte que les deux lignes des cordes faffent un angle d’un

nombre quelconque de degrés. 20. L’inftrument étant ouvert,

pour trouver les degrés de fon ouverture. 30. Pour faire un

angle d’un nombre donné de degrés fur une ligne donnée.

40. Pour trouver les degrés que contient un angle donné.

3°. Pour retrancher un arc d’une grandeur quelconque de la

circonférence d’.un cercle.

Ufage de la ligne des polygones. i°. Pour inferire un polygone

régulier dans un cercle donné. III. 733.a. 20. Pour

décrire un polygone régulier. 30. Pour décrire un triangle

ifocele, dont les angles à la bafe foient doubles chacun de

l’angle au fommet. . ■ .

Ufage delà ligne des plans du compas de proportion. Conftruire

un triangle femblable à un triangle donné & triple en furface.

Moyen de réduire en triangle le plan propofé , s’il a plus.

de trois côtés. Etant données deux figures planes femblables,

trouver le rapport qu’elles ont entr’elles. lbid. b. Entre deux

lignes droites données trouver une moyenne proportionnelle.

Ufage de la ligne des folides. Augmenter ou diminuer des

folides femblables félon une raifon donnée. Etant donnés

deux corps femblables, trouver le rapport qu’ils ont entre eux.

Ufage de la ligne des métaux. Etant donné le diametre d’un

globe ou boulet de quelqu’un des fix métaux,trouver le diametre

d’un autre globe de 'même poids, & duquel on voudra

defdits métaux. III. 734. a. La même opération fe fait

| l’égard de corps femblables à plufieurs faces.

Ujages des lignes des finus, des tangentes, des fécantes, lorfqu’il

y en a de tracées fur le compas de proportion. Par plufieurs

lignes placées fur cet inftrument,nous avons des échelles

pour différens rayons ; en forte qu’ayant un rayon donné,

°n en trouve les cordes, les finus, &c. 8c réciproquement

l’on peut avoir le rayon dont une ligne donnée eft le finus,

la tangente ou la fécanté.

Wàgç du compas de proportion, eh trigonométrie. i°. La bàfe

& la perpendiculaire aun triangle reftangle étant données",

trouver l’hypothénufe. lbid. b. 20. Etant donné un côté d’un

triangle reftangle & l’angle oppofé, trouver'rhypothénûfe.

3 |Lhypothénufe & la bafe étant données, trouver la perpendiculaire.

40,' L’hypothénufe & l’angle de la bafe adjacent

étant donnés, trouver la pèfpendicuiaife. 30. La baie &

la perpendiculaire étant données, trouver l’angle oppofé à la

perpendiculaire. 6°. En tout triangle reftiligne, deux côtés

étant donnés avec l’angle compris, trouver le troifieme côté»

70. l’angle au fommet, & l’un des angles à la bafe étant donnés

avec le côté commun, trouver la bafe. 8°. Les trois

angles étant donnés trouver la proportion des côtés. 90. Les

trois côtés étant donnés trouver un angle. io°. L’hypothé»

nufe d’un triangle reftangle iphérique étant donné, 8c l’un

des angles adjacens, trouver le côté oppofé à l’angle. n ° . La

perpendiculaire & l’hypothénufe étant données trouver la

baie. III. 733. a.

Ufages particuliers du compas de proportion eh géométrie£

i°. Faire un polygone régulier dont l’aire foit dune grandeur

donnée. 20. Un cercle étant donné, trouver un quarrè

qui lui foit égal. 30. Trouver le diametre d’un cercle égal

à un quarré donné. 40. Trouver le côté d’un quarré égal à

une ellipfe, dont les diamètres font donnés. 30. Décrire une

ellipfe dont les diamètres aient un rapport quelconque, 8c

qui foit égale eir furface à un quarrè donné. 6°. Décrire

une ellipfe dont les diamètres font donnés. lbid. b\

Ufage du compas de proportion dans l’arpentage. Etant donnée

la pofition reipeftive de trois lieux, <*, b, c, c’eft-à-

dire étant donnés les trois angles a b Cy b c a } c a b ,8 c la.

diftance de chacun de ces endroits à ùn quatrième point d ,

pris emr’eux, étant auifi donnée, trouver les diftances rejf-

peftives des différens endroits a , b, c. Le compas de proportion

fert particulièrement à faciliter la pro^ftion , tant

orthographique que ftéréographique.

Compas à coulijfe ou de réduflion. Defcription & ufage. III.

736. a. Ufage de la branche pour les polygones.

Compas de réduflion avec les lignes au compas de proportion.

Ufage de ce compas. i°. Divifer une ligne dans un •

nombre de parties égales moindre que cent. 2U. Une ligne

étant donnée divifée en cent parties , prendre un nombre

quelconque de ces parties. 30. Un rayon étant donné, trouver

la corde de tout arc au-deffous de 60 degrés. 40. La

corde d’un arc au-deffous de 60 degrés étant donnée, trouver

le rayon, lbid. b. 30. Un rayon étant donné, trouver le

finus d’un arc quelconque. 6°. Un rayon étant donné, trouver

la tangente d’un arc quelconque au-deffous de 71 degrés»

III. 737. a.

Compas fphérique ou d’épaiJfeurXJlage 8c defcrmtion.ïIT.73 7***

Compas elliptiques. On en a imaginé de différentes fartes,

dont la conftruftion eft fondée fur différentes propriétés

l’ellipfe. Cette efpece de compas eft affez peu commode.

Quelle eft la méthode qu’on préféré pour tracer des ellipfes.

Compas afimuthal. Defcription. IIL 757. a. Son ufage pour

trouver l’azimuth du foleil, ou plutôt ion amplitude magnétique

, pou&eii déduire enfuite la variation du compas. L’amplitude

magnétique étant trouvée, maniéré de détermine»

la variation de l’aiguille aimantée, lbid. b ..

Compas de mer. Voyez B o u s s o l e . Points du compas. XIF.

872. a. Rofe du compas. XIV. 363. ay b. Armoire du vaii-

feau où l’on place le compas. VllI. 17. a. Compas de variation

pour reconnoître la déclinaifon de l’aiguille. II. 379. a.

Compas d’appareilleur. Defcription. III. 738. a.

Compas d’épaijfeur à l’ufage des arquebuliers. III. 738. a:

Compas à lunette , compas à pointe, compas à tête , compas

à reffort à l’ufage des arquebufiers. 111. 738. a.

Compas à quart de cercle, à l’ufage des bijoutiers. III.

738. a.

Compas y {grand.) à l’ufage des charrons: petit compas. IIL

738. a.

Compas à l’ufage des charpentiers. III. 738. a.

Compas a. cylindre, par lequel on peut connoître les plus

petites différences des diamètres d’un cylindre fait fur le

tour. III. 738. a. Defcription 8c ufage de ce compas, lbid. A

Compas b. l’ufage des fondeurs de cloches. III. 739- *•

Compas de conftruftion pour les mêmes ouvriers. IIL

^Compas à l’ufage des cordonniers. III. 739. a.

Compas à l’ufage des écrivains. III. 739. b.

Compas à l’ufage des épingliers. IIL 739. b.

Compas à l’ufage des ferblantiers. III. 739. h.

Compas à l’ufage des gainiers. III. g | g p

Compas en horlogerie. Defcnption de deux efpeces. IIL

7^Compas d'épaiffeur, ou huit de chiffre. Son ufage. En quoi

confifle fa perfeftion. III. 739. b. Piece qu’on ajoute quelquefois

à ce çompas pour mettre des balanciers ou des

roues droites. Le compas fert encore à mettre des balanciers

de pefanteur. III. 760. a.

Compas au tiers, à l’ufage des horlogers, pour avoir tout

d’un coup le tiers d’une grandeur. Defcription & ufage do

cet inftrument. III. 760. a.

Compas à l’ufage des menuifiers. III. 760. a. ^

Compas d’épaiffeur à l’ufage des orfevres en groffene. IIL

7 6 9 .