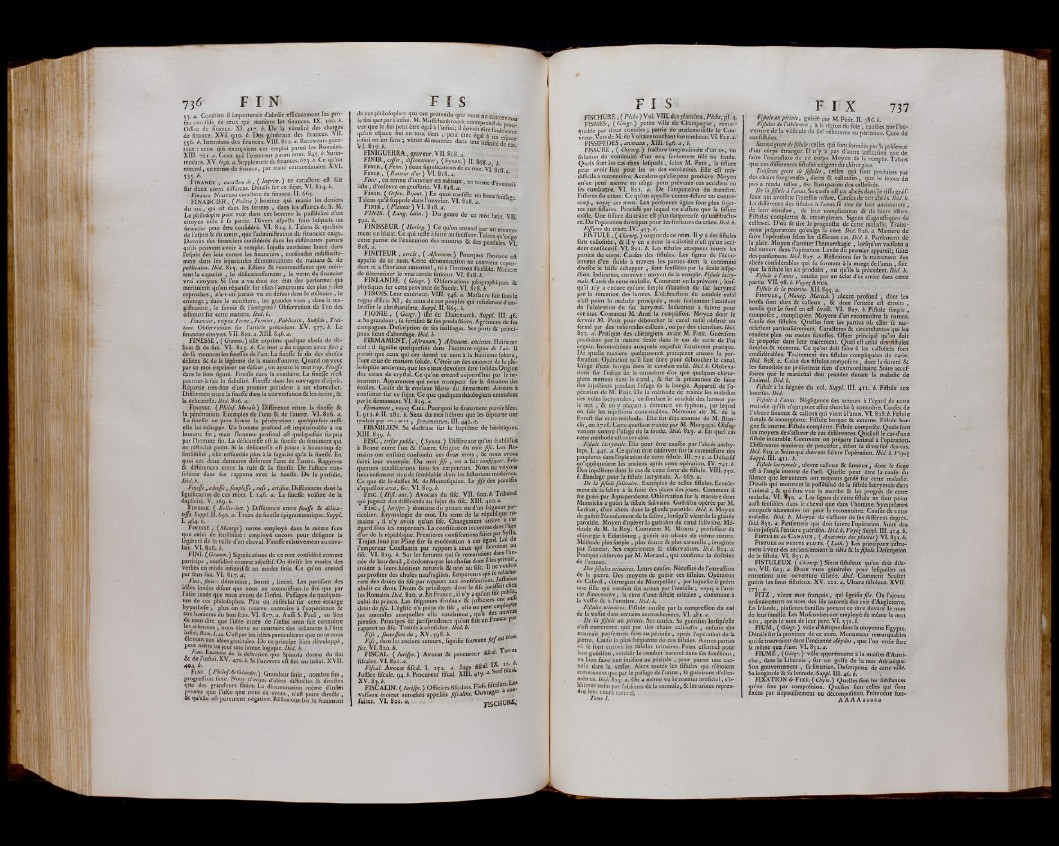

7 3 6 F I N

53. a. Combien il importcroit d’abolir efficacement les profils

cxccffifs de ceux qui manient les finances. IX. 100. b.

Office de finance. XI. 417. b. D e la vénalité des charges

de finance. XVI. 910. b. Des généraux des finances. V il.

35 6. b, Intendans des finances. "VIII. 812. a. Receveurs généraux

: ceux qui exerçoient cet emploi parmi les Romains.

XIII. 701. a. Ceux qui l’exercent parmi nous. 845. é.Surin-

tendans. XV , 690. a. Supplément de finances. 673. é. Ce qu pn

entend, en terme de finance, j>ar traité extraordinaire. AVI.

^ F inance , carafon * . Um fr im .) ce carailere eft fait

fur deux corps différens. Deuils fur ce fuier. VI. 814. b.

Finance. Nouveau caraélere de finance. II. 66ç.

FINANCIER, ( Pol'ttïq. ) homme qui manie les deniers

du ro i, qui eft dans les fermes , dans les affaires de S. A l

Le philofoplte peut voir dans cet homme la poffibilité d’un

citoyen utile à fa patrie. Divers afpcéts fous lefquels un

financier peut être confidéré. VI. 814. b. Talens & qualités

de l’effirit & d u coeur, que l’adminiftration du financier exige.

Devoirs des financiers confidérés dans les différentes parties

qu’ils peuvent avoir à remplir. Injufte anathéroe lance dans

lefprit des loix contre les financiers I confondus indiftinéle-

ment dans les injurieufes dénominations de traitant 8c de

publicains. lbid. 815. a. Eftime 8c reconnoiffance que méritent

la capacité , le défintéreffement, la vertu du financier

vrai citoyen. Si l’on a vu dans cet état des perfonnes qui

méritoient qu’on répandit fur elles l’amertume des plus juftes

reproches, n*a-t-on jamais vu en défaut dans le militaire, le

courage ; dans le miniftere, les grandes vues ; dans la ma-

eiftrature, le favoir 6c l’intégrité? Obfervation de l’un des

editeurs'fur cette matière. lbia. b.

. Financier t voyez Ferme, Fermier, Publicain, Subftde | Traitant.

Obfervarions fur l’article précédent. X V . 577. b. Le

financier citoyen. V II. 820. a. X lli. 846. a.

FINESSE, ( Gramm. ) elle exprime quelque chofc de délicat

& de fini V L 815. b. Ce mot a du rapport avec finir ;

de-là viennent les fineffes de l’art. La fineffe fc dit des chofes

déliées & de la légéreté de la main-d’oeuvre. Quand on veut

par ce mot exprimer un défaut, on ajoute le mot trop. Fineffe

dans le fens figuré. Fineffe dans la conduite. La fineffe n’eft

pas tour-à-fait la fubtUité. Fineffe dans les ouvrages d’efprit.

Répartie très-fine d’un premier préfident à un chancelier.

Différence entre la fineffe dans la converfation & les écrits, &

la délicateffe. lbid. 816. a.

Finesse. ( Philof. Morale ) Différence entre la fineffe &

la pénétration. Exemples de l’une 8c de l’autre. V I .8 16 . a.

La fineffe ne peut fuivre la pénétradon: quelquefois auffi,

elle lui échappe. Un homme profond eft impénétrable à un

homme fin ; mais l’homme profond eft quelquefois furpris

par l’homme fin. La délicatefie eft la finefte du fentiment qui

ne réfléchit point. Si la délicateffe eft jointe à beaucoup de

fenfibilité > elle refferable plus à la fagacité qu’à la fineffe. En

quoi ces deux dernieres différent l’une de l’autre. Rapports

oc différences entre la rufe 8c la fineffe. D e l’aftuce con-

fidérée dans fes rapports avec la fineffe. D e la perfidie.

I b id .b ,.

Fineffe , adreffe, foupleffe, rufe, artifice. Différences dans la

fignification de ces mots. I. 146. a. La fineffe voifine de la

duplicité. V . 169. /*.

F inesse. ( Bellts-lett. ) Différence entre fineffe 8c délicateffe,

Suppl. 11.690. a. Traits de fineffe épigrammatique. Suppl.

I. 464. b,

F inesse , (Manège) terme employé dans le même fens

que,celui de fenfibilité : employé encore pour défigner la

légéreté de la taille d’un cheval. Fineffe relativement au cavalier.

VI. 816. b.

FINI. ( Gramm,) Significations de ce mot confidéré comme

participe , confidéré comme adjeélif. On divife les modes des

verbes en mode infinitif & en modes finis. Ce qu’on entend

par fens fini. VI. 817, a.

F in i, fin ie : déterminé, borné , limité. Les partifans des

idées innées difent que nous ne connoiffons le fini que pdr

l’idée innée que nous avons de l’infini. Paffagcs de quelques-

uns de ces philofophes. Plus on réfléchit fur cette étrange

hypothefe ■, plus on la trouve contraire à l’expérience oc

aux lumières au bon fens. VI. 817. a. Auffi S. Paul » au lieu

.de nous dire que l’idée innée de l’infini nous fait connoitre

les créatures, nous éleve au contraire des créatures à l’être

mnm. Rom. 1.?q. C ’eftpar les idées particulières que nous nous

élevons aux idées générales. D e ce principe bien développé,

petit naître un jour une bonne logique, lbid. b.

a i v - c •m£ri ,4e la définition que Spinofa donne du fini

& de 1 infini. X V. 470. b. Si l’univers eft fini ou infini. XVII.

*404' ».

Fini. ( P h ilo f bGlomltr .) Grandeur finie, nombre fini,

progreffion finie. Nous n’avons d’idées diftinûes 8c direéles

que des grandeurs finies. La dénomination môme d’infini

prouve que 1 idée que nous en avons, n’eft point direûe ,

Ce quelle eft purement négative. Réflexions fur le fentiment

VI. 817. b.

FINIGU

F I S

de ces plnlofoplies qui ont prétendu que nous ne cm,«.,-

le fini que par iíntmi. M. Muffchenbrocck entreprend de n.«™

ver que le fini peut être égal à l'infini; il devoir dire féiiK „

qu'un efpacc finí eni tout .feus , peut être égal à „ „ S

infimcn un fens ; vérité démontrée dans une infinité de c a

jU ER R A , graveur. VII. 868. a.

F IN IR , ceffer , discontinuer, ( Synon. ) II. 868. a b

F in ir , {Peint. ) deux fignificationsde ce mot V ï ’ a.'e

F in i r , (Batteur d’or) \ l . 8 i 8. a. • X .a. ;

F in ir , en terme d’ouvrier en métaux, en terme l l l B i I

lifte, d’orfevre en grofferic. V I. 818. ip éventa,t

Fini». lO r f iv . ■Bijou| E u quoi confifte un beaufinifliee

I alens qu il luppofe dans l ouvner. VI. 818. a.

F in ir , ( Planeur) \ I. 8i8.<*.

F IN IS . ( Long, latin. ) Du genre de ce mot latin. VII

59** "•

FINISSEUR. ( Horlog ) Ce qu'on entend par un mouvement

en blanc. Ce qui relie à faire au finiffeur. Talens ou'exiee

cette partie de l’exécution des montres & des pendules. VI

8x8. a.

FINITEUR , cercle, ( ABrontm.) Pourquoi lTioriion eft

appellé de ce nom. Cette dénomination ne convient cependant

ni à Thorizon rationnel, ni à l’horizon fenfible. Maniere

de déterminer le vrai cercle finiteur. VI. 8x8. b.

FINLANDE. ( Géogr. ) Obfervarions géographiques &

phyfiques fur cette province de Suede. VI. 8x8. A.

FINOIS. Leur extérieur. VIII. 346. a. Maffacre fait fous le

regne d’Eric X I , de ccux.de ces peuples qui rcfuferentd’cm-

braffer le chriftianifme. Suppl. II. 865. b.

FIONIE , ( Géogr.) ifle de Danemarck. Suppl. III. 46.

a.Sa grandeur, fa fertilité & fes produirions. Agrémens de fes

campagnes. Defcription de fes bailliages. Ses ports & principaux

lieux d’abordage, lbid. b.

_ FIRMAMENT. ( Ajlronom. ) Afironom. ancienne. Huitième

c ie l: il fignifie quelquefois dans l’écriture -région de F air. Il

paroît que ceux qui ont donné ce nom à la huitième fphere,

l’ont crue de matière folide. C ’étoit un des axiomes de la phi-

lofophie ancienne, que les cieux devoient être folides.Origine

des cieux de cryftal. C e qu’on entend aujourd’hui par le firmament.

Apparences qui nous trompent fur la firuation des

étoiles. Caufe de la couleur bleue au firmament. Auteurs à

confulter fur ce fuiet. Ce que quelques théologiens entendent

par le firmament. V l. 819 .a .

Firmament, voyc{ C iel. Pourquoi le firmament paroît bleu.

I. 912. b. II. 281. b. Sens du mot hébreu que les feptante ont

traduit par mp.uua , firmarnentum. 111.44a. a.

FIRMILIEN. Sa doétrine fur le baptême de hérétiques.

XIII. 829. b.

F IS C , tréforpublic, (S y n o n .) Différence qu’on étabüffoit

à Rome entre l’un & l’autre. Origine du mot fife. Les Romains

ont enfuite confondu ces deux mots , 8c nous avons

fuivi leur exemple. D u mot f i f e , on a fait confifquer. Fréquentes

confifcations fous les empereurs. Nous ne voyons

heureufement rien de femblable dans les hiftoriens modernes.

Ce que dit là-deffus M. de Montefquicu. Le fife des pontifes

s’appelloit arcat & c . V I. 819. b.

F isc. ( H ifl. a nc.) Avocats du fife. VII. 600. b. Tribunal

quijugeoit des différends au fujet du fife. XIII. 410. a.

F i s c , ( Jurifpr. ) domaine du prince ou d’un feigneur particulier.

Etymologie du mot. Du tems de la république romaine

, il n’y avoit qu’un fife. Changement arrivé à cet

les e

éput

,____ ^ P3t - __ — — _______ - . . . „

l’empereur Conftantin par rapport à ceux qui dévoient au

fife. V I. 819. b. Sur les femmes q u ife remarioient dans 1 année

de leur deuil, il ordonna que les chofcs dont il lespnvoit,

iroient à leurs héritiers naturels 8c non au fife. Il *je vouloit

pas profiter des chofes naufràgiées. Empereurs qui ‘eTrei^c.

rent des droits du fife par rapport aux confifcations. Juiunicn

abolit ce droit. Droits 8c pnvileges dont le fife jouiffoit c e

les RomainKlbid. 820. a. En France, il n’y a qu’un nfc pumi^

celui du prince. Les feigneurs féodaux 8c jufticiers ont a

droit de fife. L ’égiifc n’a point de fife , elle ne peut cmpmy

les amendes auxquelles elle condamne, qu à des °cuv

pieufes. Principes de jurifprudcnce qu’on fuit en France p

rapport au fife. Traités ipport nie.1 raites aà ccoonmfuulitteerr.. ltbtni d. b.

F ife , fucccffion d u , X V . 598. b.

FF jiJfec y, ddaannss líeess anciens auteurs, fignii

fice. V.I. 82O. b. . tT-rr**

FISCAL. (Ju r ifp r .) Avocat & procureur fifca*#

fifcales. VI.8ai.<*.

Fife al. Avocat fifbal. I. 152. a. Juge û C a l ‘ r ç.ç.jr

Juftice fifcale. 94. b. Procureur fifcal. XIII. 419* a‘

F1SCA L1N. {Jurifpr.) Officiers fifcalins. Fiefs

vaffaux étoieut autrefois appellés fifeatint. Ouvrag .

fultcr, ,VI. 821. a, . . p isG H U ^ ’

F I S F I X 7 3 7

FISCHURÊ, ( Pèche) Vol. V III. des planches, Pèche, pï. 4.

F I S M E S , (G éo g r .) petite ville de Champagne, remarquable

par deux conciles ; patrie de madcmoildle le Couvreur,

vers de M. de Voltairetouchantfonrombcau.VI.821.«.

FISSIPEDES, animaux, XIII. 646. a -, b.

FISSURE, ( Chirurg. ) fraâure longitudinale d’un os, ou

folution de continuité d’un os », feulement fêlé ou fendu.

Quels font les cas dans lefquels , félon M. Petit, la fiffure

peut avoir lieu pour les os des extrémités. Elle eft rrés-

' difficile à rcconnoitTe. Accidens qu’elle peut produire. Moyen

qu’on peut mettre en ufage pour prévenir ces accidens bu

les combattre. VI. 821. a. De l’amputation du membre.

Fiffures du crâne. Ce qu’on appelle contre-fiffure ou contrecoup

, voyeç ces mots. Les perfonnes âgées font plus finettes

aux fiffures. Procédé par lequel on s^ffure que la fiflure

exifte. Une fiffure du crâne eft plus dangereufe qu'tinÿfraéhi-

re. De l’opération du trépan pour les franures du crâne.lbid, h

Fiffures du crâne. IV. 433. d.

FISTULE, ( Chirurg. ) origine de ce nom. Il y a des fiftules

fans callofités , & il y en a dont la callofité n eft qu’un accident

confécutif. VI. 82x. b. Les fiftules attaquent toutes les

parties du corps. Caufes des fiftules. Les fignes de l’écoulement

d’un fluide- à travers les parties dont la continuité

divifée le laiffe échapper , font fenfibles par la feule infpc-

élion. Indication, curative : moyen de la remplir. Fiflule lacrymale.

Caufe de cette maladie. Comment on la prévient, lorf-

qu’il n'y a encore qu’une fimple dilatation du fac lacrymal

par la rétention des larmes. L’obftruéhon du conduit nafal

n’eft point la maladie principale, niais feulement l’accident

de l’ulcération du fac lacrymal. Indication à fuivre pour

cet état. Comment M. A ne f la rempliffoit. Moyen dont fe

fervoit M. Petit pour déboucher le canal nafal obftrué ou

fermé par des tubercules calleux, ou par des cicatrices, lbid.

822. a. Pratique des chirurgiens avant M. Petit. Guérifons

produites par la nature feule dans le cas de carie de l’os

unguitt Inconvénicns auxquels expofoit l’ancienne pratique.

De quelle maniéré quelques-unS pratiquent encore la perforation.

Opération qu’il faut faire pour déboucher le canal.

Ufage d’une bougie dans le conduit nafal. lbid. b. Obfervarions

fur l’ufage ue la cannelure d’or que quelques chirurgiens

mettent dans le canal, 8c fur la précaution de faire

des ¡njeélions pendant l’ufagc de la bougie. Appareil de l’opération

de M. Petit. D e la méthode de traiter les maladies

des voies .lacrymales, en fondant le conduit des larmes par

le nez , & en y plaçant à demeure un fyphon, par lequel

on fait les injeétions convenables. Mémoire de M. de la

Foreft fur cette méthode. Elle fut déjà connue de M. Bian-

chi,en i7i6.Ccttequeftion traitée par M. Morgagni. Obfe(-

vations contre l’ufage de la fonde, lbid» 823. a. En quel cas

cette méthode eft rccevable.

Fiflule lacrymale. Elle peut être caufée par l’abcès anchy-

lops. I. 441. a. Ce qu’on doit obferver fur la commiffure des

paupières dans l’opération de cette fiftule. III. 712. a. Défenfif

Îu’appliquoient les anciens après cette opération. IV. 741. b.

)es injeétions dans le cas de cette forte de fiftule. VIII. 750.

b. Bandage pour la fiftule lacrymale. X. 667. a.

De la fiflule falivaire. Exemples de telles fiftules. Ecoulement

de la falive à la fuite des plaies des joues. Comment il

fut guéri par Aquapendente. Obfervation fur la manière dont

Munnicks a! guéri la fiftule falivaire. Guérifon opérée par M.

Ledran, d’un abcès dans la glande parotide, lbid. b. Moyen

de guérir l’écoulement de la falive, lorfqu’il vient de la glande

parotide. Moyen d’opérer la guérilon du canal falivaire. Méthode

de M. le Roy. Comment M. Monro , profeffeur de

chirurgie à Edimbourg , guérit un ulccre de même nature.

Méthode plus fimple , plus douce 8c plus naturelle, imaginée

Îiar l’auteur. Scs expériences & obfervarions. lbid. 824. a.

’rauque obfervéc par M. Morand, qui confirme la doétrinc

de l’auteur.

De s fiflules urinaires. Leurs caufcs. Néceffité de l’extraétion

de la pierre. Des moyens de guérir ces fiftules. Opération

de C abrol, chirurgien de Montpellier , par laquelle il guérit

une fille qui rendoit fes mines par l’ombilic; voye% à l’article

Boutonnière, la cure d’une fiftule urinaire , commune à

la veffie 8c à l’urethre. lbid.'b.

Fiflules urinaires. Fiftule caufée par la compreffion du col

de la veffie dans certains accouchcmens. VI. 481. a.

D e la fiflule au périnée. Scs caufes. Sa guérifon lorfqu’elle

n’eft entretenue que nar des chairs calleufcs , enfuite des

mauvais panfeinens laits au périnée, après l’opération de la

pierre. Caufe la plus fréquente de ces nftules. Autres parties

où fe font encore les fiftules urinaires. Point effcntiel pour

leur guérifon, rétablir le conduit naturel dans fes fondions,

ou bien faire une incifion au périnée , pour porter une can-

nulc dans la veffie. Alors toutes les fiftules qui n’étoient

entretenues que par le paffage de l’u rine, fe guériront d’elles-

mêmes. lbid. 82.5. a. Ou a môme vu le conduit artificiel, s’oblitérer

enfin par l’abfencè de la cannule , 8c les urines reprendre

leur cours naturel.

■Fiflule au périnée t guérît* par M. Petit. II. 386. b.

Fiflules de l abdomen , à la région du foie, caufées par l’oi^

verrure de la véficule du fiel adhérente au péritoine. Cure dé

ces fiftules.

„ Second genre defiftule : celles qui font fohnéès par la préfence

d un corps étranger. I! n 'y “a pas d’autre indication que de

faire l’cxtradion de ce cofps. Moyen de la remplir. Talens

que ces différentes fiftules exigent du chirurgien.

Troifieme genre de fiflules , celles qui font produites par

des chairs fongueufes, dures & calleufcs, que le féjour du

pus a rendu telles, b c . Extirpation des callofités.

D e la fiflule à Tanus.Sn cauie eft un abcès dans le tiffu graif-

feux mii avoifine l’inteftiri reftum. Caufes de cet abcès, lbid. b.

La différence des fiftules à.l’anus.ïe rire de Jcur ancienneté,

de leur étendue, de leur complication & de leurs iffucs.

Fiftules complcttcs 8c incomplettes. Signes diagnoftiqiics de

celles-ci. D ’où fe rire le prognoftic de cette maladie. Traitement

préparatoire qu’exige la cure. lbid. 826. à. Maniéré de

faire 1 opération félon les différens cas. lbid. b. Panfement dé

la plaie. Moyen d’arrêter l’hémorrhagie , lorfqu’un Vaiffeâu a

été ouvert dans l’opération. Levée du premier appareil ; fuite

despanfemens. lbid. 827. a. Réflexions fur le traitement des

abcès confidérables qui fe forment à la marge de l’anus , foit

que la fiftule les ait produits, ou qu’ils la précèdent .lb id. b.

Fiflule à l'a n u s , caufée par un éclat d’os arrêté dans cette

parne. VII. 78. b. Poye^rA nus,

Fiflule de la poitrine. XII. 893. à.

F is tu e e , (Maneg, Marich. ) ulccre profond , dont les

borHs font durs 8c calleux , 8c dont l’entrée eft étroite ,

tandis que le fond en eft évafé. VI. 827. b. Fiftule fimple ,

compofée, compliquée. Moyens d’Cn reconnoitrc la nature^

Caufe des fiftules. Quelles font les parties où elles fe ma-

nifeftent particulièrement. Caraâeres 8c circonftahces qui les

rendent plus ou moins funeftes. Objet prit!ripai qu’on doit

fe propofer dans leur traitement. Quel eft celui dcs*fiftules

fimples 8c récentes. Ce qu’on doit faire fi les callofités font

confidérables. Traitement des fiftules compliquées de carie;

lbid. 828. a. Celui des fiftules coiripofécs, dont la dureté &

les finuofités ne préfentent rien d’extraordinaire: Soins acccf1

foires que le maréchal doit prendre durant la maladie de

Yanimal. .lbid. b.

Fiflule à la faignée du col. Suppl. III. 41 1 . b. Fiftule aux

bourfes. lbid.

Fiflule à l ’anus. Négligence des àutcurs à l’égard de cette

maladie qu’ils n’ont point affez cherché à connoître. Caufes de

l’ulcere finueux & calleux qui vient à l’anus. V I . 828. b. Fiftule

fimple 8c incomplette. Fiftule borgne & externe. Fiftule borgne

& interne. Fiftule complctte. Fiftule compofée. Quels font

les moyens de s’affurer de ces différences. Q uel eft le cas d’une

fiftule incurable. Comment on prépare l’animal à l’opération.

Différentes maniérés de procéder, félon la diverfité des cas.

lbid. 829. a. Soins qui doivent fuivre l’opération. lbid. b. Voye{

Suppl. III. 411. b.

Fiflule lacrymale, ulccre calleux & finueux, dont le fiegâ

eft à l’angle interne de l’oeil. Quelle peut être la caufe au

filencc que les* auteurs ont toujours gardé fur cette maladie-.

Détails qui montrent la poffinilité de la fiftule lacrymale dans

l’animal, 8c qui font voir la marche & les progrès de cette

maladie. VI. «36. a. Les fignes de cette fiftule ne font point

auffi fenfibles oans, le cheval que dans l’homme. Symptômes

auxquels néanmoins on peut la reconnoître. Caufes de cette

maladie, lbid. b. Moyen de s’affurer de fes différens degrés.

lbid. 831. a. Panfement qui doit fuivre l’opération. Suitfe des

foins jufqu’à l’entière guérifon. lbid. b. Voyc{ Suppl. III. 414. b.

Fistules ou C a n a u x , (Anatomie des plantes) VI. 831 .b.

Fistule ou petite flûte. (L u th .) Les principaux inrtru-

mens à vent des anciens étoient la tibia 8c la fiflule. Defcription

de la fiftule. VI. 831. b.

FISTULEUX. ( Chirurg: ) Sinus fiftuleux qu’on doit dilater.

VII. 603. a. Deux vues générales pour lefquelles on

entretient une ouverture dilatée, lbid. Comment Scultet

guérit les finus fiftuleux. X V . 221. a. Ulcere fiftuleux. XVII.

37l i r z , vieux mot françois, qui fignifie fils. On l’ajoute

ordinairement au nom des fils naturels des rois d’Angleterre.

En Irlande, plufieurs familles portent ce titre devant le nom

de leur famille. Les Mofcovites ont employé de même le mot

witSy après le nom deleurpere. VI. 531 .b.

FIUM, (Géogr.) ville d’Afriqueaansla moyenhe Ëgybte,

Détails fur la province de ce nom. Monumens remarquables

qui fe trouvoient dans l’ancienne Abydos, que l’on croit être

la même que Fium. V I. 822. a.

FIUME, (Géogr.) ville appartenante à la maifon d’Autriche

, dans la Liburme , fur un golfe de la mer Adriatique.

Son gouvernement, fa fituation, Defcription de Cette ville.

Sa longitude 8c fa latitude. Suppl. III. 46. b,

FIXATION fi* F ix é. ( Chym.) Quelles font les fubftance»

u’on fixe par compoftrion. Quelles font celles qui font

xêes par dépouillement ou dêcompofition. Prétendue fixa-

A A A A a a a a a