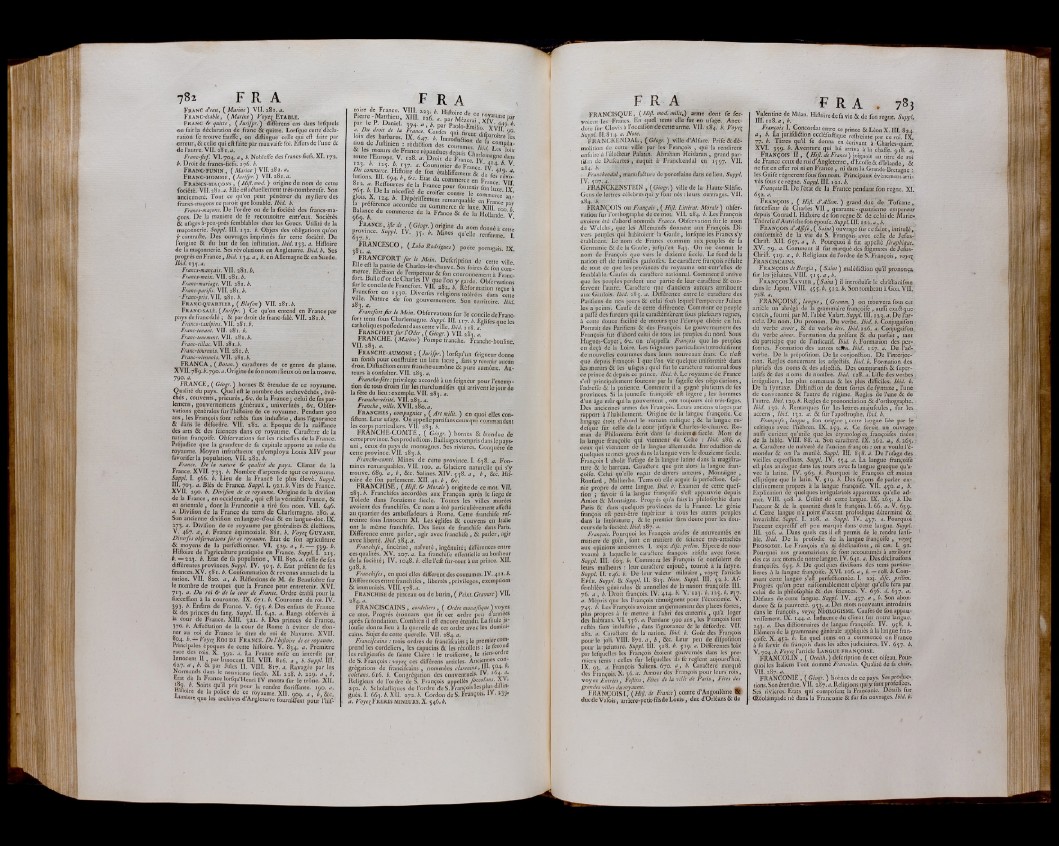

7 8 2 F R A

I

F r a n c Î e a u , ( Marine ) VII. 281. <7.

FnKHC-étable, ( Marine ) Foyer Et à BLE.

F r a n c 6* quitte, ( JuriJ'pr. ) différens cas dans Icfquels

«n fait la déclaration de franc & quitte. Lorfque cette'déclaration

fe trouve fàuffc, on diftingue celle qui eft faite par

erreur t 8c celle qui eft faite par ntauvaife foi. Effets de l’une &

de l’autre. VII. ¿81 .a .

Franc-fief. V I . 704. a , b. Nobleffe des francs-fiefs. XI. 172.

4. Droit de francs-ficfs. 176. b.

FrANC-FUNIN , ( Marine ) VII. 281. a.

F r a n c - h o m m e , {Jurifpr. ) VII.a81.rf.

F r a n c s -m a ç o n s , ( Hift.mod. ) origine du nom de cette

fociété. VII. 281 .a. Elle eft aéhiellement très-nombreufe. Son

ancienneté. Tout ce qu’on peut pénétrer du myftere des

francs-maçons ne paroît que louable. Ibid. b.

Francs-maçons. De l’ordre ou de la fociété des francs-ma-

çons. De la maniéré de fe reconnoître entr’eux, Sociétés

oc ufages à-peu-près femblables chez les Grecs. Utilité de la

maçonnerie. Suppl. III. 132. b. Objets des obligations qu’on

ÿ contraéle. Des ouvrages imprimés fur cette fociété. D e

'origine & du but de Ton inftitution. Ibid. 133. a. Hiftoire

de la maçonnerie. Ses révolutions eq Angleterre. Ibid. b. Ses

progrès en France, Ibid. 134. d , b. en Allemagne & en Suède.

Ibid. 1 3 3. a.

Francs-mançais. V II. 281 .b.

Francs-meix. VII, 281. b.

Franc-mariage. VII. 281. b.

Franc-parifts. V I I .281 .b .

•Franc-pris. V II. 281. b.

F r a ^c q u a r t i e r , ( Blafon) VII. 281. b.

F r a n c - s a l é . ( Jur'ifpr. ) C e qu’on entend en France par

pays de franc-falé ; & par droit de franc-falé. VII. 2 8 1 .b.

Francs-taulpins. VII. 28 r. b.

Franc-tenant. VII. 281. b.

Franc-tenement. VII. 281. b.

Franc-tillac. VII. 281. b.

Franc-tournois.VW. 281. b.

Franc-viennois. V II. 281. b.

FRAN CA , {B o ta n .) caraéleres de ce genre de plante.

XVII. 789. b. 790. a. Origine de fon nom : lieux où on la trouve.

790. a.

F R A N C E , ( Géogr. ) bornes & étendue de ce royaume.

Qualité du pays. Quel eft le nombre des archevêchés , évêchés

, couvents, prieurés, &c. de la France : celui de les par-

lcmens, gouvernemens généraux, uni verfités , &c. Obfer-

vations générales fur l’hiltoire de c e royaume. Pendant 900

ans, les François font reliés fans induurie, dans l’ignorance

6c dans le défordre. VII. 282. a. Epoque de la naiflance

des arts & des fciences dans c e royaume. Caraétere de la

nation françoife. Obfervations fur les richeffes de la France.

Préjudice que la grandeur de fa capitale apporte au relie du

royaume. Moyen infruélueux qu’employa Louis X IV pour

favorifer la population. VII. 282. b.

France. D e la nature & qualité du pays. Climat de la

France. XVII. 733. b. Nombre d’arpens de tyut ce royaume.

Suppl. I. 366. b. Lieu de la France le plus élevé. Suppl.

III. 703. a. Blés de France. Suppl. I. 921. b. Vins de France.

XVII. 290. b. Divifion de ce royaume. Origine de la divifion

de la France, en occidentale, qui eft la véritable France, &

en orientale , dont la Franconie a tiré fou nom. VII. 646.

a. Divifion de la France du tems de Charlemagne. 280, a.

Son ancienne divifion en langue-d’oui & en langue-doc. IX.

273. a. Divifion de ce royaume par généralités & éleélions.

V . 467. a , b. France équinoxiale. 801. b. Foyeç_ G u y an e ,

Diverfes obfervations fu r ce royaume. Etat de fon agriculture

6c moyens de la perfeélionner. V I. 329. a , b. —— 339. b.

Hifloire de l'agriculture pratiquée en France. Suppl. I. 2x3.

b. — 223. b. Etat de fa population, VII. 830. a. celle defes

différentes provinces. Suppl. IV. 303. b. Etat préfent de fes

finances. X V . 381. b. Consommation & revenus annuels de la

nation. VII. 020. a , b. Réflexions de M. de Beaufobre fur

le nombre de troupes que la France peut entretenir. XVI.

713. a. D u ' roi 6* de la cour de France. Ordre établi pour la

iucceffion à la couronne. IX. 6 7 1 . b. Couronne du roi. IV.

393. b. Enfans de France. V . 633. b. Des en fans de France

& des princes du fane. Suppl. II. 642. a. Rangs obfervés à

la cour de France. XIII. 321. b. Des princes de France.

37°* b. Affeélation de la cour de Rome à éviter de donner

au roi. de France le titre de roi de Navarre. XVII.

14.b. — Voyc[ 1‘hiftoire de ce royaume.

incipales V . 834. a. Première

race des rois. X. 3,92. a. La France mifé en interdit par

Innocent II par Innocent III. VIII. 816. a , b. Suppl. III.

627. * , & par Jules II. VIII. 817. *. Ravagée par les

Normands dans le neuvième fiecle. XI. 228. b. 229. a . b.

o * #c ia . ranc®. Jbrfqii’Henri IV monta fur le trône. XII.

SX ' • fiMK qU,‘. pri. - pour la réhdre floriffante. 190. %

«moire de la police de ce royaume. XII. 000. a , L Mo.

i-umierc que les archives d’Angleterre fournlffent pour l’hif-

®°4» f>.~ Voyc^ R o i de F r a n c e . D e ,

Principales époques de cette hiftoire.

F R A

P% ; • i , M “ - *• par Paolo-Emllio X V l? 9' '

"■Du. f e f * A* Franct. C a life qui firent tlifi, ■ ?0,

loin des barbares. IX. 64 7 . b. Imroduflinni Y tr0 lis

don de Juftmien g rédaflion des c b u S î . B f e p

OC les moeurs de France répandues denuU r L 1 lo,x

tome l'Europe. V . ra8. u. fcroir d e ïn lL c ï y '™ g"

La3- b: Æ ¿ *37* a. Coutumier de France i v t ,

D u commerce. Hiftoire D u commerce.Hiftoire ddee ffnonn établiffement & d.elv ;fe 4?*19?** a■.'

toron ,. III g * . b , s .c Etat dn commerce en France VH

f § i T n î f es/r A J ance Pour Soutenir fon luxe IX

763. b. De la néceffité de eroifer contre le comJ«

f . “ ' II‘t- | DépdriiTcment remarquable en France mê

Ra| jC" C° accor“ i e au commerce de luxe. XIII 100 /

Balance du commerce de la Frtmcc & de la Holhndc V.

F r a n c e , ifiede , ( Géogr. ) origine du nom donriAA Ê

groviuce. Suppl. I Mines

3 8 iR^ N C E SC O ’ C Lcl"> F o i r ig u c ) pocre portugais. IX.

F l l^ f t I|,C F 0 R 'I| Oclcrlptlon de cette ville,

mit ° Fl P» ‘ne f harles-|e-c>>auve. Ses foires & fon com-

for^R n nll01!i r L C"i'perrî,ur&f<>n “ “ »nnemeiu l Francfort

Bulle d or de Charles IV que l’on y garde. Obfervations

fiir le concile de Francfort. VI?. 181. b. fiiformatlon reçue à

Francfort en 1530. Diverfes religions tolérées dans cette

ville. Nature de fon gouvernement. Son territoire. Ibïd.

203. rf.

Francfort fo r le Mein, Obfervations fur le concile de Francfort

tenu fous Charlemagne. Suppl. III. , , 7. b. Eglifes que les

catholiques polTedenrdanscetie ville. Ibid. 1 18 a

F r a n c f o r t fu r l'O d e r , ( Géogr. ) VII. 183. à.

R A N C H E . (Marrer) Pompe franche. Franche-bouline.

VII. 283. <*.

F r a n c h e -a u m o n e ; (JuriJ'pr.) iorfqu’un felgncur donne

“ g fonds pour conftrmrc un lieu facré , fans y retenir aucun

droit. DiftinéUon entre franche-aumône & pure aumône. Auteurs

h confulter. V II. 283. a.

Franche-fite : privilège accordé à un feignèur pour l’exemption

de tous droits furlesmarchandifes qui arrivent le jour de

la fête du lieu : exemple. V IL 283. a.

Franche-virité. V IL 283.4.

Franche, ville. XVII. 200. a.

F r a n c h e s , compagnies, ( A r t milit. ) en quoi elles content.

Leur *

fiftent. Leur ufage. On appelle partifans ceux qui commandent

les ; corps pat

particuliers. VII. 283. b.

FR AN CH E -C OM T É , ( Géogr. y bornes 8c étendue de

cette province. Sesproduftions. Bailliages compris dansle pays-

uni , ceux du pays de montagnes. Ses rivières. Conquête de

cette province. V II. 283. b.

Francke-comté. Mines de cette province. I. 638. a. Fontaines

remarquables. VII. 100. a. Glaciere naturelle qui s’y

trouve. 689. a , b , & c. Salines. XIV. 338. a , b , Me. Hiftoire

de fon parlement. XII. 4 1 .b , &c.

FRANCHISE, ( Hift. & M o ra le) origine de ce mot. VII.

283. b. Franchifcs accordées aux François après le fiege de

Tolede dans l’onzieme fiecle. Toutes les villes murées

avoient des franchifes. C e nom a été particulièrement affefté

au quartier des ambaffadeurs à Rome. Cette franchife ref-

treinte fous Irinoccnt XI. Les églifes & couvens en Italie

ont la même franchife. Des lieux de franchife dans Paris.

Différence entre parler, agir avec franchife, & parler, agir

avec liberté. Ibid. 284. a.

Franchife, fincérité, naïveté, ingénuité; différences entre

ces qualités. X V . 207. a. La franchife effentielle au bonheur

de la fociété ; IV . 1048. b. elle l’cû fur-tout à un prince. XII.

918. b.

Franchifes, en quoi elles différent des coutumes. IV. 411. b.

Différences entre franchifes, libertés, privilèges, exemptions

& immunités. VIII. 378.(7.

F r a n c h is e de pinceau ou de burin, {Peint. Gravure) VII.

284. <7.

FRANCISCAINS , cordeliers, ( Ordre monafiique } voyez

ce mot. Progrès étonnans que fit cet ordre peu (Tannées

après fa fondation. Combien il eft encore étendu. La féulcja-

loufie donna lieu à la querelle de cet ordre avec les domini*

cains. Sujet de cette querelle. VII. 284. a.

Francifcains : trois ordres de francifcains ; le premier comprend

les cordeliers, les capucins M les récollets : le fécond

les religieufes de fainte Claire : le troifieme, le tiers-ordre

de S. François : voyer ces différens articles. Anciennes congrégations

de francifcains, nommées clareninsmM *

oletans. 6 16 . b. Congrégation des conventuels. IV. 164; a.

Religieux de l’ordre de S. François appcllés foccolans. a v .

230. b. Scholaftiqucs de l’ordre d e S . F r an ç o is les plus dilungués.

I. 663. b. XII. 272. b. Cordon de S. François. IV. 239*

a. Pbyc çFrere s MINEURS. X. 346. b.

F R A

FRAN CISQUE , {H ift . mod. militJ arme dont fe fer-

voient les Francs. En quel tems elle fut en ufage. Anecdote

fur Clovisà l’occafion de cette arme. VII. 284. f . Voye\

Suppl.W.8\é\.a. Note. §

FR AN CK EN DA L , {G éo g r .) ville d’AIface. P r ife& d é molition

de cette ville par les François , qui la rendirené

enfuire à réle&cur Palatin. Abraham Hcidanus, grand par-

ttfhn de Del'cartes , naquit à' Franckcndal en 1597. V il.

¿84. b.

Franckcndal, manufacture de porcelaine dans ce lieu. Suppl.

IV. 307. a.

FRANCKENSTEIN , {Géoor .) ville de la Haute-Siléfie.

Gens de lettres célébrés qui y font nés : leurs ouvrages. V IL

284. b.

FRANÇOIS ou Français , ( Hift. Littéral. Morale ) obfer-

vation fur l'orthographe de ce mot. VII. 284. b. Les François

avoient été d’abord nommés Francs. Obfervation fur le nom

de Welchs, que lés Allemands donnent aux François. D ivers

peuples qui hnbitoicnt la Gaule, lorfque'les Francs s’y

établirent. Le nom de Francs commun aux peuples de la

Germanie & de la Gaule, jufqu’cn 843. On ne connut le

nom du François que vers le dixième fiecle. Le fond de la

nation eft de familles gauloifcs. Le carafterc françois réfulte

de tout ce que les provinces du royaume ont entr’clles de

femblablc. Cnufcs du cara&crc nationnal. Comment il arrive

que les peuples perdent une partie de leur caraftere & con-

fervent l’autre. CaraCtcre que d’anciens auteurs attribuent

aux Gaulois. Ibid. 283. a. Différence entre le cara&crc des

Parifiens de nos jours & celui fou's lequel l’empereur Julien

les a peints: Caufc de cette différence. Comment ce peuple

a paffe des fureurs qui le caraftériferenr fous pluficurs régnés,

à cette douce facilité de moeurs que l’Europe chérit en lui.

Portrait des Parifiens 8c des François. Le gouvernement des

François fut d’abord celui de tous les peuples du nord. Sous

Hugués-Cnpet, &c. on n’appella François que les peuples

en deçà de la Loire. Les feigneurs particuliers iutroduifirent

de nouvelles coutumes dans leurs nouveaux états. Ce n’eft

que depuis François I que l'on vit quelque uniformité dans

les moeurs & les ufages : quel fut le caradere nationnal fous

ce prince & depuis ce prince. Ibid. b. Le royaume de France

s’eft principalement foutenu p%r la fageffe des négociations,

l-’adrcffc & la patience. Comment il a gagné pluficurs de fes

provinces. Si la jeuneffe françoife eft légère ,- les- hommes

d’un âge mur qui la gouvernent, ont toujours été trôs-fages.

Des anciennes armes des François. Leurs anciens ufages par

rapport à l’habillement. Origine de la langue françoife. Ce

langage étoit d’abord le romain rufiique ; & la langue tu-

defquc fiit celle de la cour jufqu’à Charles-lc-chauve. Roman

de Pliilomcria écrit dâns le dixicm* fiecle. Mots de

la langue françoife qui viennent du Celte : Ibid. 286. a.

ceux qui viennent de la langue allemande. Introduftion de

quelques termes grecs dans la langue vers le douzième fiecle.

François I abolit l’ufage de la langue latine dans la magiftra-

ture 8c le barreau. Caraôcre que prit alors la langue françoife.

Celui qu’elle reçut de divers auteurs, Montaigne,

Ronfard > Malherbe. Tems où elle acquit fa perfeélion. Génie

propre de cette langue. Ibid. b.- Examen de cette quef-

rion ; favoir fi la langue françoife s’eft appauvrie depuis

Amiot & Montaigne. Progrès qu’a faits la philofophic dans

Paris 8c dans quelques provinces de la France. Le génie

françois eft peut-être fupérieur à tous les autres peuples

dans la littérature , & le premier fans doute pour les douceurs

de la fociété. Ibid. 287. a;

François. Pourquoi les François avides de nouveautés en

matière de goût, font en matière de fciencc très-attachés

aux opinions anciennes. I. xxjx.- dife. prélim. Efpcce de nouveauté

â laquelle le caraftcre françois réfifte avec force.

Suppl. III. 603. b. Comme« les François fe, confolcnt de

leurs malheurs : leur caraftere enjoué, tourné h la fatyre.

Suppl. II. 146. b. De leur valeur militaire , voye( l’article

Epée. Suppl. 8c Suppl. IL 815. Note. Suppl. III. 32. b. Af-

fcinblécs générales & annuelles de la nation françoife. III.

7 6. a , ¿.D ro it françois. IV. 4*4 -1 V . 123. ¿.123. b. »37.

a. Mépris que les François témoignent pour l’économie. V.

743. b. Les François avoient anciennement des places fortes,

plus propres â fe mettre à l’abri des ennemis , qu’à | loger

des habitans. VI. 336. a. Pendant 900 ans, les François font

reliés fans ¡ndufirie , dans l’ignorance & le défordre. VII.

182. a. Caraélcre de la nation. Ibid. b. Goût des François

pour le joli. VIII. 8 71.(1, b , 8cc. Leur peu de difpofition

pour la peinture. Suppl. III. 3x8. b. 319. a. Différentes loix

par lefquellcs les François étoient gouvernés dans les premiers

tems : celles fur lefquellcs ils le règlent aujourd’hui.

IX. 93. a. François Salions. 670. a , b. Caraélcre marqué

des François. X. 36. a. Amour des François pour leurs rois,

voyez Entrées, Feflins, Fêtes de la ville de P a r is , Fêtes des

grandes villes du royaume.

FRANÇOIS I , {H ifl. de France) comte d’Angoulêmc Se

duc de Valois, arriere-petit-fils de Louis, duc d’Orléans & de

F R A 783

K E u f c di MiUn' Hi<l0ireÍCfavie & d b regne. Suppl.

François 1. Concordat entre cc prince & Léon X . III. S i a .

a , b U juriffli&on CMltfafligue rcftrclnte par ce roi. IX .

V i n ref T ' 1 » Privant à Charles-qulnt.

XVI. 359. b. Aventure qui Un arriva à ia chaffe. 918. a.

F r a n ç o i s I I , ( Hift. de France ) joignoit au titre de roi

de France ceux de roi d’Angleterre, d’Ecoffc 8c d’Irlande, 8c

ne fut en effet roi ni en France, ni dans la Grande-Bretagne :

les Guife régnèrent fous fon nom. Principaux événcpiens arrivés

fous cc regne. Suppl. UL x a i. b.

François II. De l’état de la France pendant fon regne. XI.

632.(7.

F r a n ç o i s , ( Hift. d'Allem. ) grand duc- de Tofcane,

fiicceffcur de Charles V I I , quarante - quatrième empereur

depuis Conrad I. Hiftoire de fon regne 8c de celui de Marie-

Thérefc d’Autriche fon époufe. Suppl. III. i z z .a , b .

F r a n ç o i s d'AJftfc, ( Saint) ouvrage (tir cc fui/ic, intitulé,

conformité de là vie de S. François avec celle de Jefus-

Chrift. XII. 637. <7, b. Pourquoi il fut appcllé feraphique.

XV . 79. (7. Comment il fut marqué des ftigmates deJeius-

Chrift. 319. a , b. Religieux de l’ordre de S. François, voye^

F r a n c i s c a in s .

F r a n ç o i s deBorgia, ( Saint ) malédiélion qu’il prononça

fur les jéiutces. V I ll. 313. a , b.

F r a n ç o i s X a v i e r , {S a in s ) il introduifit le chrifiianifme

dans le Japon. VIII. 433.^. 312. b. Son tombeau àGoa.VII.

728. a.

FRANÇO ISE, langue, ( Gramm. ) on trouvera fous cet'

article un abrégé de la grammaire françoife, aufit cxaét que ;

concis, fourni par M . l’abbé Valart. Suppl. III. 123, a .D e l’article.

Du nom. Du pronom. Du verbe. Ibid. b. C.onjugaifon

du verbe avoir, & du ve rbe être. Ibid. 126. a. Conjugaifou

du verbe aimer. Formation du préfent 8c du parfait, tant

du participe que de l’indicatif. Ibid. b. Formation des per-

fonnes. Formation des autres tcfhs. Ibid. 127. a. De l’adverbe.

De la prépofition. De la conjonflion. D e l’interjection.

Regles concernant les adjcéüfs. Ibid. b. Formation des

pluriels des noms 8c des adjeélifs. Des comparatifs & fuper-

Iatifs 8c des n oms de nombre. Ibid. 128. a. Lifte des verbes

irréguliers, les plus communs 8c les plus difficiles. Ibid. b.

De la fyntaxe. Diftinélion de deux fortes de fymaxe, l’une

de convenance 8c l’autre de régime. Regles de l’une 8c de

l’autre. Ibid. 129. b. Regles de prononciation 8c d’orthographe.

Ibid. 130. b. Remarques fur les lettres majufcules, fur les

accens , Ibid. 132. a: 8c fur l’apoftrophe. Ibid. b.

Françoife, langue, fon origine ; cette langue liée par le

celtique avec l’hébreu. IX. 230. à. Ce feroit un ouvrage-

aulfi curieux qu’utile que les étymologies françoifes tirées.

de la bible. V I II. 88. a. Son caraélcre. IX. 262. a , b. i6 < . •

a. Caraélcre de naïveté de l’ancien françois : on a voulu J’c-

monder 8c on l’a mutilé. Suppl, III. 838.4. De l’iifàge des

vieilles çxpreffions. Suppl. IV. Ç34. a. La langue françoife

eft plus analogue dans fes tours avec la langue grecque qu'avec

la latine. IV. 963. b. Pourquoi le François eft moins

elliptique que le latin. V. 319. b. Des façons de parler ex-

clufivement propres à la langue françoife. VII. 430. a , b.

Explication ue quelques irrégularités apparentes qu’elle admet.

VIII. 908. b. Utilité de cette langue. IX. 263. b. De

l’accent 8c de la quantité dans le françois. 1. 66. a. V . 639.

d. Cette langue n a point d’accent profodique déterminé 8c

invariable. Suppl. I. 108. a. Suppl. IV . 437. a. Pourquoi

l’accent cxpreffif eft peu marqué dans ' cette langue. Suppl.

III. 306. a. Dans quels cas il eft permis de le rendre fenfi-

blc. Ibid. D e la profodie clc la langue françoife , voy/ç

P r o s o d i e . Le François n’a ni déclinaifons, ni cas. I. 92.

Pourquoi nos grammairiens fe font accoutumes à attribuer

des cas aux noms de notre langue. IV. 641. a. Dès déclinaifons

frariçoifês. 693. b. De quelques divifions des tems particulières

à la langue françoife. XVI. 106. a , ¿.--108. b. Comment

cette langue s’eft perfeélionnéc. I. xxj. dife. prélim.

Progrès qu’on peut raifonnablcmcnt efpérer qu’elle fera par

celui de la philolôphie 8c des fciences. V . 636. d. 637. a.

Défauts de cette langue. Suppl. IV. 437. a , b. Son abondance

8c fa pauvreté. 933. d. Des mots nouveaux introduits

dans le françois, voyer N é o lo g i sm e . Caufes de fon appau-

vriffement. Ijj| 144. a. Influence du climat fur notre langue.

243. a. Des diélionnaires de langue françoife. IV. 938. b.

Elémens de la grammaire générale appliqués à la langue françoife.

X. 452. b. En quel tems on a commencé en France

à fe fervir du françois dans les aélcs judiciaires. IV . 637. b.

V . 704. b. Foyer l’article L a n g u e Fr a n ç o is e .

FRANCOLIN , ( Ornith. ) defeription de cet oifçau. Pourquoi

les Italiens l’ont nommé Francolín. Qualité dé fa chair.

VII. 28.7.

RÀ&CON IE, ( Géogr. ) bornes de cc pays. Ses productions,

Son étendue. VII. 287. a. Religions qui y font prOfelîèes.

Ses rivieres; Etats qui compofcnt la Franconie. Détails fur

(Ecolàmpàde né flans là Franconie 8c fur fes ouvrages. Ibid. ifc