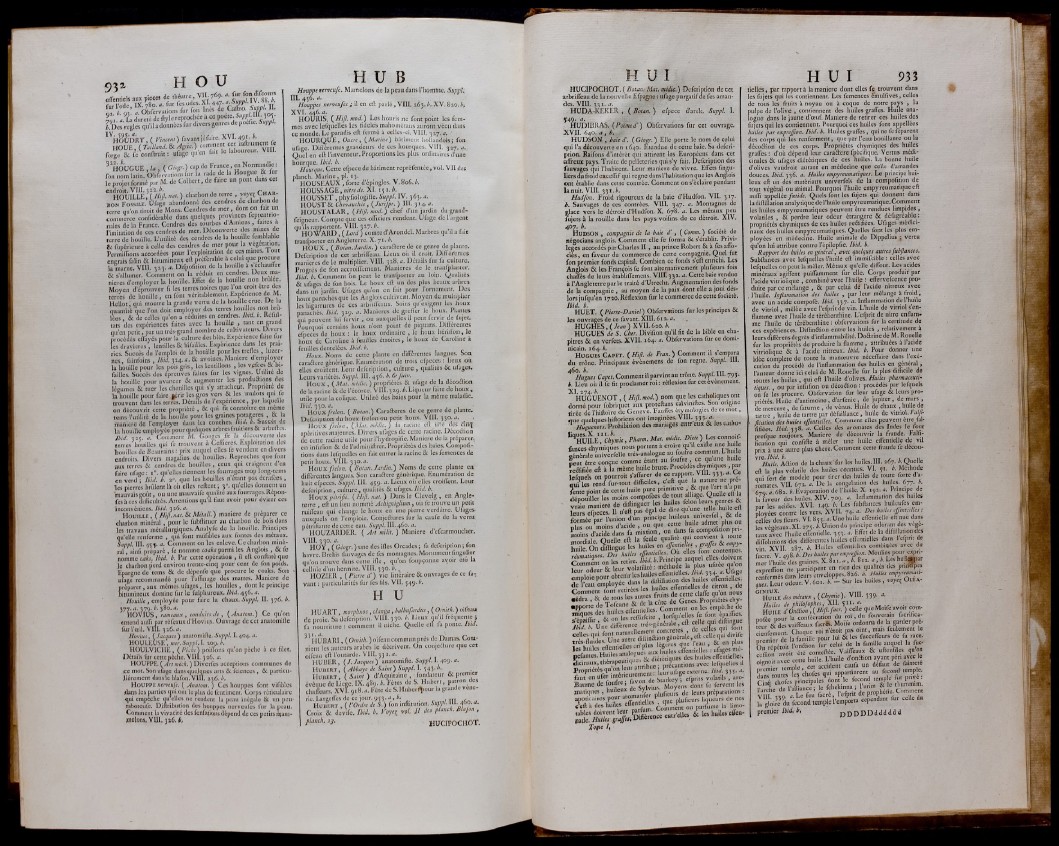

9 3* HOU - . . A» *ùk*trc V II. 1760, a. fur Ton «Hfconi's ff 2$: t . , a La dureté de ilyle reprochée a ce poetc. S u p p lM i. 3° 5-

ï :Des règles qu’il a données fur divers genres de poéfie. Suppl.

1Vh£>&DRY, ( Vincent) favant jéfuite. XV I. 4 9 i -

HOUE, ( Taillund. 8c A p i c . ) continent cet tnftrumcnt fe

forge & fe cohftrult : ufage qu’en fait le laboureur. V III.

^ ’ ÎrnURUE la f Giogr. ) cap de France, en Normandie :

foinmm l a i ’O b fe rV n i. L Fa rade de la Hougue & fur

le projet formé par M. de tolbert, de faire un pont dans cet

In H(WlX LÎi,3(fA/b n u l.) charbon de terre , uoyer C h a r b

o n F o s s i l e . Ufage abandonné des cendres de charbon de

Ferre qu’on droit de Mons. Cendres de mer, dont on fait un

commerce conf.dèrable dans quelques provinces feptcntno-

nnlcs de la France. Cendres des tourbes d Amiens, faites à

l’imitation de ces cendres de mer. Découverte des

terre de houille. L’utilité des cendres de la houille fcmblable

¡¡e {intérieure à celle des cendres de mer pour la végétation.

Permilftons accordées pour l’exploitation de ces mines. Tout

engrais falin 8c bitumineux cil préférable ¡1 ceint que procure

la marne. V III. 3x3. a. Difpofuion de la houille à séchauffcr

S i s’allumer. Comment on la réduit en cendres. Deux maniérés

d’employer la houille. Effet de la houille non brûlée.

Moyen d’éprouver fi les terres noires que Ion croit être des

terres de touille , en font véritablement. Expérience de M.

Hcllot, qui montre la grande vertu de la houille crue. Uc la

quantité que l’on doit employer des terres houilles non brfi-

lées, & de celles qu’on a réduites en cendres. Ibrd. b. Rélul-

tats des expériences faites avec la houille , tant en grand

qu’en petit, par 1111 très-grand nombre de cultivateurs. Divers

procédés eflayés pour la culture des blés. Expérience faite fur

les drgvleres , lentilles & bifailles. Expérience dans les prairies.

Succès de l’emploi de la houille pour les trèfles , luzernes,

fainfolns, /Wd, 514.4. & avoines. Maniéré d employer

la houille pour les pois gris, les lentillons , les vpfccs & bi-

faillcs. Succès des épreuves faites fur les vignes. Utilité de

la houille pour avancer 6c augmenter les produaio.ns des

légumes 6c tuer les chenilles qui s’y attachent. Propriété de

la nouille pour faire nérir les gros vers 6c les mulots qui je

trouvent dans les terres. Détails de l’expérience , par laquelle

on découvrit cette propriété , 6c qui fit connoitrc en même

tems l’utilité de la houille pour les graines potagères , 8c a

maniéré de l’employer dans les couches. Ibid. ¿». Succès de

la houille employée pour quelques arbres fruitiers 6c arbultcs.

Ibid. a. Comment M. Gouges fit la découverte des

terres houilles qui fe trouvent h Ccfiicres. Exploitation des

houilles de Beaurains : prix auquel elles le vendent en divers

endroits. Divers magafins de houilles. Reproches que font

aux terres 6c cendres de houilles, ceux qui craignent d’en

faire ufage : i°. qu’elles tiennent les fourrages trop long-tems

en verd : Ibid. b. a°. que les houilles n’étant pas écrafees,

les pierres brûlent lit oh elles roftem; y . qu’elles donnent un

mauvais goût, ou une mauvaife qualité aux fourrages.Répon-

fesà ces difficultés. Attentions qu’il faut avoir pour éviter ces

înconvéniens. Ibid. 37.6. a. »

H o u i l l e , ( Hifl.n at .& cMé ta l l. ) manière de préparer ce

charbon minéral, pour le fubftituer au charbon de bois dans

les travaux métallurgiques. Analyfe de la houille. Principes

qu’elle renferme , qui font nuifibles aux fontes des métaux.

Suppl. III. 453. a. Comment on les enlève. Ce charbon minéral

HUB Houppe nerveufe. Mamelons de la peau dans l’homme. Suppl.

n i. 456.0.

, ainfi préparé , fe nomme coaks parmi les Anglois , 6c fe

nomme caks. Ibid. b. Par cette opération , il cil conftaté que

le charbon perd environ trente-cinq pour cent de fon poids.

Epargne de tems 6c de dépenfc que procure le coaks. Son

ufage recommandé pour l’affinage des mattes. Maniéré de

préparer, aux mêmes ufages, les houilles, dont le principe

bitumineux domine fur le fulphurcux. Ibid. 456. a.

Houille, employée pour faire la chaux. Suppl. II. 376. b.

377. a. 379. b. 380. a. . .

H O v lU S , rameaux t conduits de t { Anatotn. ) Ce qu’on

entend aufli par réfeauxd’Hovius. Ouvrage de cet anatomifte

fur l’oeil. V III. 326. a.

Hovius, ( Jacques ) anatomift*. Suppl. 1. 404. a.

HOULEUSE, mer. Suppl. \. »09. b.

HOULV1CHE, {P ê c h e ) poifïons qu’on pêche îi ce filet,

Détails fur cette pêche. V 111. 326. a.

HOUPPE. {A r t mec h .) Diverfcs acceptions communes de

ce mot. Son ufage dans quelques arts 6c l'cienccs, 6c particulièrement

dans le blafon. V lll. 236. b.

H o u p p e nerveufe. | Anatom. ) Ces houppes font vifiblcs

dans les parties nui ont le plus de fentiment. Corps réticulairc

qui empêche qu elles ne rendent la peau inégale 6c un pou-

raboteiife. Diftribution des houppes ncrveulcs fur la peau.

Comment la vivacité des fenfatibns dépend de ces petits main-

melons. V lll, 326. bt

Houppes nerveufes ; il en cil parlé, V III. 263. b. X V . 820. b,

X V I . w S .a .

HOURIS. ( H iß . mod.) Les hou ris ne font point les femmes

avec lcfqucllcs les fidcles mahomeraus auront vécu dans

ce monde. Le paradis cil fermé à eclles-ci. V III. 327. a. '

HOURQUE, Oucre, ( Marine) bâtiment liollandois; fon

ufage. Différentes grandeurs de ces hourques. VUI. 327. a.

Quel en cil l’inventeur. Proportions les plus ordinaires d’une

hourque. Ibid. b. . • •

Hourque. Cette cfpccc de bâtiment repréfentee, vol. V I I des

planch. Marine, pl. 13. .

HOUSEAUX, forte d’epmgles. Y . 806. b.

HOUSSAGE, nitre d e .X l . i q u b .

HOUSSET, phyfiologifte. Suppl. IV . 363. a.

HOUST 8c Chevauchée, ( JurUpr. ) 111. 314. a.

HOUSTALAR, {H iß . mod.) chef d’un jardin dugrand-

feigneur. Compte que ces officiers rendent. Ufage de l'argent

qu’ils rapportent. V III. 327. b.

HO w A R D , ( L o rd ) comte d Arondcl. Marbres qu il a fait

tranfportcr en Angleterre. X. 7 x. b.

H O U X , {B o tan. Jardin. ) caraélcrc de ce genre de plante.

Defcription de cet arbrifleau. Lieux où il croit. Différentes

manières de le multiplier. V III. 328. a. Détails fur fa culture.

Progrès de fon accroiffemcnt. Manières de le traufplantcr.

Ibid. b. Comment 011 peut le tranfportcr au loip. Qualités

& ufages de fon bois. Le houx cil un des plus beaux arbres

dans un jardin. Ufages qu’on en fait pour l’ornement. Des

houx panaches que les Anglois cultivent. Moyen de multiplier

les bigarrures de ces arbiiffcaux. Soins qu exigent les houx

panachés. Ibid. 329. a. Manières ‘ de greffer le houx. Plantes • ................... 1..: .v.. » m i l n p m f e r v i r d e l i i ie t . panamc». iviu. 7. o ,, / .

qui peuvent lui fervir , ou auxquelles i| peut fervir de îujct.

Pourquoi certains houx n’ont point de piquans. Différentes

efpcces de houx : le houx ordinaire , le houx hériffon, le

houx de Caroline îi feuilles étroites, le houx de Caroline à

feuilles dentelées. Ibid. b.

H ou x. Noms de cette plante en différentes langues, boa

caraftere générique. Enumération de trois efpcces : lieux où

elles croiffcnt. Leur defcription, culture , qualités 8c ufages.

Leurs variétés. 5 «pp/. III. 45^* h & f ulv‘ .

Ho ux , ( Mat. midic. ) propriétés 8c ufage de la décoétion

de la racine 6c de l’écorce. V 111.329. b. Liqueur faite de houx ,

utile pour la colique. Utilité des baies pour la même maladie.

Ib id .x x o .a . > . .. .

Houx frelon. {B o ta n .) Caraélercs de ce genre de plante.

Defcription du houx frelon ou petit houx. V lll. 330.«. ^ »

Houx fr e lo n , {M a t . m id ic .) fa racine cil une des cinq

apéritives majeures. Divers ufages de cette racine. Décoélion

de cette racine utile pour l’hydropific. Maniéré de la preparer,

en infufion 8c de l’adminiflrcr. Propriétés des baies. Compoff-

tions dans lcfqucllcs on fait entrer la racine 6c les femences dû

petit houx. V III. 330. a.

Ho ux frelon. {B o ta n . Jardin.) Noms de cette plante en

différentes langues. Son caraélcrc générique. Enumération de

huit efpcces. Suppl. III. 439. a. Lieux où elles croif&nt. Leur

defcription, culture, qualités 6c ufages. Ibid. b.

Ho u x pitrifii. {H i j l . nat. ) Dans le Clevclg | en Angleterre

, cil un lieu nommé Achigniglium, où fe trouve un petit

ruiffeau qui change le houx en une pierre verdâtre. Ufages

auxquels on l’emploie. Conjeéturcs fur la caufc de la vertu

pétrifiante de cette eau. Suppl. III. 460. a.

HOUZARDER. ( A r t rnilit. ) Manière d’efcarmoucher.

V III. 3 30. a.

HO Y , ( Giogr. ) une des ¡(les Orcadcs ; fa defcription ; ton

havre. Brebis fauvages de fes montagnes. Monument fingulicr

qu’on trouve dans cette ifle , qu’on foupçonne avoir éto la

cellule d’un hcrmite. V III. 330.2».

HOZIER , ( Pierre d ' ) vie littéraire 8c ouvrages de ce lavant

: particularités fur fes fils. V II. 349. b.

H U

H U A R T , morphnos, clanga, balbufirdus, ( Ornith. ) oifeau

de proie. Sa defcription. V III. 330. b. Lieux qu’il fréquente ;

fa nourriture : comment il niche. Quelle efl fa ponte. Ibid.

^ HUBARI, {O rni th .) oifeau commun près de Damas. Comment

les auteurs arabes le décrivent. On conjcélurc que cet

oifeau efl l’outarde. V III. 331. a.

HUBER, ( J. Jacques ) anatomiflc. Suppl. 1. 409. a.

HUBERT, ( Abbaye de Saint ) Suppl. I. 343. L

H u b e r t, ( Saint ) d’Aquitaine , fondateur 6c premier

évêque de Liege. IX. 489. b.Fêtes de S. Hubert,

chaifeurs, X V I. 918. a. Fête de S.Hubcrijtour la grande vém-

ric.Largcflca de ce jour. 955. u , b/ , „ r „

HunniT , ( l ’Ordre d e S . ) fon inftitutton. Suppl. UL 4M . «■

Croix & devtfe, Ibid, b. VoyeK vol. I I des ptaneh. Blajon ,

I B R H U C I P O C H O T .

H U I H U I 933

H U C IP O CH O T . (B o ta n / Mat. midic.) Defcription de cet

arbrifleau de la nouvelle Efpagne : ufage purgatif de fes amandes.

V I I I . 331. a.

H U D A -K E K E R * ( Botan. ) efpecc d’arek. Suppl. I.

,4 Ô u d i i i r a s . {P o 'im c d ') Obfcrvations fur cet ouvrage.

X V I I . 640. a » b.

H U D SO N , b a iep | {G io g r .) Elle porte le nom de celui

qui l’a découverte en 1640. Etendue de cette baie. Sa defcription.

Raifons d’intérét qui attirent les Européens dans cet

affreux pays. T raite de pelleteries qui s’y fait. Defcription des

fauvages qui l’habitent. Leur maniéré de vivre. Effets finzu-

licrs du froid cxcèflif qui regne dans l’habitation que les Anglois

ont établie dans cette contrée. Comment on s’éclaire pendant

la nuit. V I I I . 331. b.

Hu d fon. Froid rigoureux de la baie d’Hudfon. V I I . 317.

b. Sauvages de ces contrées. VIII. 347. a. Montagnes de

glace vers le détroit d’Hudfon. X. 678. a. Les métaux peu

lujets à la rouille dans les pays voifins de ce détroit. X IV .

407. b.

HUDSON , compagnie de la baie d ’ , {C om m .) focièté de

négociant anglois. Comment elle fe forma 8c s’établit. Privileges

accordes par Charles I I , au prince Robert 8c à fes affo-

c ié s , en faveur du commerce de cette compagnie. Q u e l fut

fon premier fonds capital. Combien ce fonds s eft enrichi. Les

Anglois 8c les François fe font alternativement plufieurs fois

châtiés de leurs établiffemens. V i l f . 332. a. Cette baie rendue

à l’A ngletetre p arle traité d’Utrecht. Augmentation des fonds

de la compagnie , au moyen de la paix dont elle a joui dès-

lors jufqu’en 1720. Réflexion fur le commerce de cette fociété.

ibid. b. . „ , . . e

H U E T . ( Pier re -D an ie l) Obfcrvations fur les principes 8c

les ouvrages de ce favant. X III. 612. a.

H U G H E S , ( Jean ) X V I I . 620. b.

H U G U E S de S . Cher. Divifion qu il fit de la bible en chapitres

8c en verfets. X V I I . 164. a. Obfcrvations fur ce dominicain.

164. L . _ ,

H u g u e s C a p e t . ( H iß . de Bran. ) Comment il s e,*,Para

du trône. Principaux événemens de fon règne. Suppl. n i .

4 °Hugues Capet. Comment il parvint au trône. Supvl. II I . 793.

b. Lieu où il fe fit proclamer roi: réflexion fur cet événement.

H U G U E N O T , ( H iß . mod.) nom que les catholiques ont

donné pour fobriquet aux proteftans calviniftcs. Son origine

tirée de l’hiftoirc de G enève. Fauffes étymologies de ce m o t ,

que quelques hiftoriens ont imaginées. V^IIL 333. a.

Huguenots. Prohibition des mariages entr eux 8c les catho

“ ’ h u i l e , “ *™ « , n a m . M a t. mldle. D u t0 Les connoif

f tn c c s chymiques nous portent à croire qu il exifte une huile

générale umvcrfelle três-analogue au foulre commun. L h m e

ie u t être conçue comme étant au foufre , ce qu une huile

« a i f i é e eft à la même huile brute. Procédés chymiques, par

lcftiuels on pourroit s’affurer de ce rapport. VU I . 333. a. Ce

om le s rend fur-tout difficiles, Ccft que la nature ne pré-

îen te point de cette huile pure primtuve

riènnttiUcr les moins compofées de tout a liage. Qu elle elt la

vraie manière de diftinguer les toiles fe on leurs genres 8c

SÏ Ï u « S eÄs U n’eft pas ¿ég-al Kde dSire Squ’uinSe teälle ihjurSle eift plus f rtintlpS, ou dans fa compûfttion primoins

d acide i j f qualité qui convient à toute

S 'O n X u = L butos e , r # nt - ^ .p a f f e s & eatpy-

h ule. u n üiitmguc ™ ; o i l cncs fo„t contenues.

* id r \ ^ i T l ,c & a côté de Genes. Propriétés chy-

Im to dlbnt'cllcs. Comment on les empei1-*

q f e

p e f a n t e s . Huiles analogue^ I r j j L d i dcs j j f e jé .(fontielles.

ÿc in au x. thèrapeut q ' .„¿cautions avec lefquelles il

Propriétés qu on leur a J Lir ufaRe extern«. Ibid. 333. a.

fhut eu Ufer » S volarilsV aro-

Baume de foufre, f. Moyens dont fe fervent les

snati^ues, huileux<l j i d<; lcilrs préparations :

Ä ei tat

ic llc s , par rapport à la maniéré dont elles fe trouvent dans

les fujets qui les contiennent. Les femences emulfives, celles

de tous les fruits à noyau ou à coque de notre pays , la

uilpe de l’olive , contiennent des huiles grafles. Huile ana-

ogue dans le jaune d’oeuf. Maniéré de retirer ces huiles des

fujets qui les contiennent. Pourquoi ces huiles font appellées

huiles par exprejffion. Ibid. b. Huiles grafles, qui ne fe léparcnt

des corps qui les renferment, que par l’eau bouillante ou la

décoélion de ces corps. Propriétés chymiques des huiles

grafles : d’où dépend leur caraélere fpécifique. Vertus médicinales

& ufages diététiques de ces huiles. La bonne huile

d’olives vaudroit autant en médecine que celle d’amandes

douces. Ibid. 336. a. Hu iles empyreumatiques. Le principe huileux

eft un des matériaux univerfels de la compofition de

tout végétal ou ahimal. Pourquoi l’huile empyreumatique eft

aufli appellée fé t id e . Qu els (ont les fujets qui donnent dans

ladiftillation analytique de l’huile empyreumatique. Comment

les huiles empyreumatiques peuvent être rendues limpides,

volatiles , & perdre leur odeur étrangère & défagréable :

propriétés chymiques de ces huiles reûinées. Ufages médicinaux

des huiles empyreumatiques. Quelles fout les plus employées

en médecine. Huile animale de Dippclius ^ vertu

qu’on lui attribue contre l’épilepfic. Ibid. b.

Rapport des huiles en général, avec quelques autres fubftonces.

Subftances avec lefquelles l’huile eft immifcible : celles avec

lefquelles 011 peut la mêler. Métaux qu’elle diffout. Les acides

minéraux agiffent puiffamment fur elle. Corps produit par

l’acide vitriolique , combiné avec l’huilp : effervefcence produite

par ce mélange , & par celui dé l’acide nitreux avec

l’huile. Inflammation des huiles , par leur mélange S froid,

avec un acide compofé. Ibid. 337* a‘ Inflammation de 1 huilo

de v itr io l, mêlée avec l’efprit de vin. L’huile de vitriol s’enflamme

avec l’huile de térébenthine. L ’efprit de nitre enflam»

me l’huile de térébenthine : obfervaiions fur la certitude de

ces expériences. Diflinélion entre les huiles , relativement à

leurs différens degrés d’inflammabilité. Doétrine de M. Rouelle

fur les propriétés de produire la flamme, attribuées à l’acide

vitriolique & à l’acide nitreux. Ibid. b. Pour donner^ une

idée complété de toute la manoeuvre néceffaire dans 1 exécution

du procédé de l’inflammation des huiles en général,

l’auteur donne ici celui de M. Rouelle fur la plus difficile de

toutes les huiles , qui eft l’huile d’olives. Huiles pharmaceutiq

u e s . , ou par infufion ou décoélion : procédés par lefquels

on fe les procure. Obfcrvation fur leur ufage 8c leurs pro-

priétés. Huile d’antimoine, d’a rfenic, de jupiter, de mars ,

de mercure, de faturne , de vénus. Huile de chaux , huile de

tartre , huile de tartre par défaillance, huile de vitriol. Falji-

fication des huiles ejfcnticllcs. Comment elles peuvent être fal-

fifiées Ibid. 338. a. C e ü e s des aromates des Indes Je/ont

profane toujours. Maniéré de découvrir la fraude. Falfi-

ncation qui confifte à mêler une huile effenrielle de v il

prix à une autre plus chcre. Comment cette fraude fe décou-

Vr% uile. Aélion de la chaux’fur les hniles. III. 267. é. Quelle

eft la plus volatile des huiles connues. V I. | | b. Méthode

oui fert de modelé pour tirer des huiles de toute forte d a-

romates. VII. 6 72 .* . D e la congélation des huiles. 6 7 7 . b.

670 <».682. ¿.Evaporation de l'huile. X. 192.a . Principe de

la faveur des huiles. X IV . 709. ¿. Inflammation des huile»

par les acides. X V I . .49. b. Les fttbftanccs to.lçuies employées

contre les vers. X V II. 74. a. D e s huiles effcnticUcs.

celles des fleurs. VI. 85 5.4. Une huile eftenttelle eft nue dans

1 « véeétaux.XI. 27*. ¿.Uniondu principe odorant des végè-

eftentielle. P i Effet de La difliUation Ses

dlftblutions des différentes huiles cflumclles ê u iM t t f à m

vin X V I I . 187. b. Huiles cffentulles combinées avec du

Lucre V . 498.*. D e s huiles par exprejfion. Moulins pour expri-

B S graines. X .8 . 1 .1 , *■ 8. | u b Les h u .lp .a r

cxurcffion ne participent en rien des qualités des pruiüpes

renfermés dans^curs inveloppes Saé. |

\ues. Leur odeur. V . 601. b. - bur les huiles, vey<{ O lé a -

OIH u ilE des m/taux , (C h ym u ) . VIII. 339. a.

H u ile m B Ê Ê Ê È m S i ^ Moïfe avfoit S " '

uofée pour la confécratton du ro t , du fouveratn facrtfica-

tetir 8e des valffeaux faerft. Motte ordonna de la garder pré-

deufement. Chaque roi n'étolt pas oint, niais feulement le

■premier de ■la famille po¡ur lui I8c les Mfucceffcurs de fa irace.

Drcmier Ibid. b. n n n n n j r i d d d J