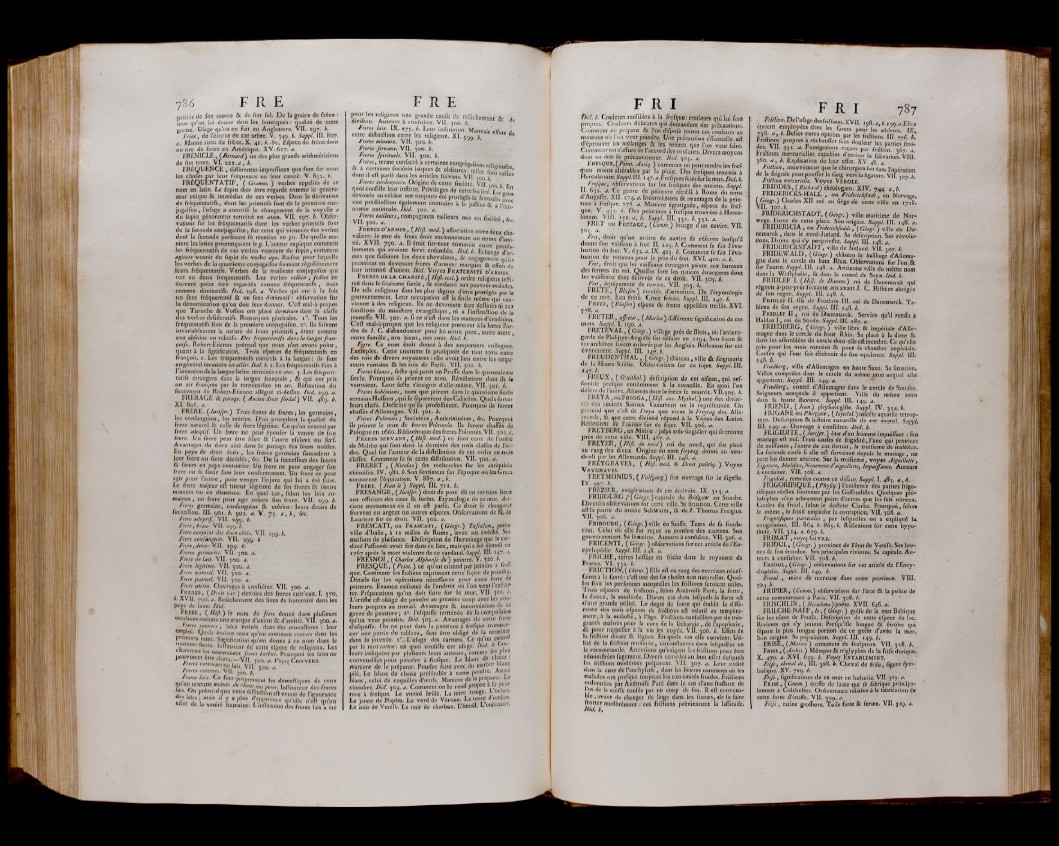

7 8 0 F R E

prièté» àc fon écorce & de Ton Tel, D e la graine de frêne :

nom qu'on lui donne dan» le» boutique» : qualité de cette

graine, Ufage qu'on en fait en Angleterre, v i l . »07, b.

¡'t in t , de ï'êcorce de cet arbre, V# 34«. ê. Suppl. 111, 807*

a. Manne tirée du frêne, X, 41, b. &c, Efpecc de frêne dont

on tire da fucre en Amérique, XV . 617. <r.

FRENICLKy (Bernard) un de» plu9 grand» arithméticien»

de ion rem». V f . 22i,<x, b.

FR ÉQ U EN C E , diffère me» impreflion» que font fur non»

les chofes par leur fréquence ou leur rareté, V , 832, b.

FR ÉQ U EN TA T IF , ( Gramnt. ) verbe» appellé» de ce

nom en latin. Le lupin doit être regardé comme le généra*

leur unique t e immédiat de ce» verbe». Dan» la dérivation

de fréquentatif», dont le» primitif» font de la première con-

jugaifon, i’ufage a autorifé le changement de la voyelle a

du fupirt générateur terminé en atum. VIL 297. b. Obfcr -

varions fur le» fréquentatif» dont le» verbes primitif» font

de la fécondé conjugal fon ; fur ceux qui viennent des verbe»

dont la fécondé perfonne fe termine en g//. D e quelle manière

le» latin» prononçoient le g. L'auteur explique comment

le» fréquentatif» de ce» verbe» venoienr du Alpin, comment

agitau venoir du fupin dit verbe a go. Kaifon pour laqtielle

le» verbe» de la quatrième conjugailon forment régulièrement

leur» fréquentatifs. Verbes de la troifteme conpigaifon qui

ont eu deux fréquentatif». Le» verbe» vetlico, fodtco ne

doivent point être regardé» comme fréquentatifs , mai»

c om m e diminutif», Ibid, 498. a. Verbe» qui ont ¡1 la fol»

un fen» fréquentatif & un fen» diminutif t obfcrvation fur

la dénomination qu’on doit leur donner. C'clt muï-JA-propos

que Turnebe t e VofTiu» ont placé dormitare dans la claffe

de» verbe» defideratif». Remarque» générale», 1". Tou» le»

fréquentatif» font de la première conjugaifon. a6, fis fuivent

invariablement la nature de leurs primitif», étant comme

eux abfblu» ou relatif», fréquentatifs dans la langue fran-

çoife. Robert'Eticnnc prétend que nous n'en avons point,

quant à la lignification, Troi» efpeêes de fréquentatifs en

francois, 1, Les fréquentatif» naturel» k la langue: ils font

en général terminés en ailler. Ibid. b. t . Le» fréquentatif» fait» k

l'imitation delà langue latine terminés en oter. 3. Le» fréquentatifs

étrangers dan9 la langue fra n ç o iie , « qui ont pris

un air francois par la terminaifon en ter. Réfutation du

fentiment de Robert-Etienne allégué ci-déffus. Ibid. 100. a.

FK E R AG ê <k parage, ( Ancien droit féodal) V IL 480. b.

XL 806, /t,

FRÈRE, ( Jurifpr,) T ro is fortes de frere» ; le» germain»,

les confanguin», les utérin», D'oü procèdent la qualité de

frere naturel (k celle de frere légitime, Ce qu'on entend par

frere adoptif. V u frere ne peut époufer la veuve de fort

frere. Un frere peut être libre & l'autre cfclavc ou ferf.

Avantages du frere aîné dans le partage de» bien* noble».

En pays de droit é c r i t , le» frere» germain» fucccdcnt ¿1

leur frere ou feeur d éc éd é s , (rc, D e la fucceflion de# frere*

te fteurs en pays coutumier, Un frere ne peut engager fon

frere ou fa fouir fans leur confentement. Un frere ne petit

agir pour l'autre, Pour venger l'injure qui lui a été faite.

Le frere majeur cil tuteur légitime de les frere» t e foeurs

mineurs ou en démence. En quel ca s , félon le» loix romaine

» , un frere peut agir contre fon frere. VIL 199, b.

h rerts germains, confanguin» t e utérins: leur» droit* de

uw c e f fm , 111, p o t . b. 902. a. V . 75. a , b , 6rc.

frere adoptif, VU, 199, b.

fre re, beau- V il, 2pp. b.

frere conjoint des deux côtés. V II, 299. b.

frere confanguin, VU , 299, b

fre re td em ir 'V IL 299. b,

frétés germains, V il, 300, a,

fr e r e de lait. V IL 300« a.

frere légitime, V i l , 300. a,

frere naturel, V II, 300, a.

frere patruel, VII, 300, a.

frere utérin. Oi/vfagc9 k confulter. VII, 300. a.

Fkeme» , ( Droit ihii, ) devoirs des frere» entr’eux, I. 370,

b. XVII, ypo, a, Relâchement de» lien» de fraternité dans le*

pays de luxe, Ibid,

F r e r e , ( ï i ï f f f j le nom de frere donné dans plufieur#

ewaùons comme une marque d'union t e d'amitié, V IL 300« a.

convets, laies retirés dans des monaflcrcs : leur

emploi. Quels é toi eut ceux qu’on nomm oit convers dans les

Signification qu’on donna il c e nom dan# le

*,," l ,u,e,,t' de cette efpecc de religieux. Les

r ,,., | g g g

fr é té s externes, VU, 3 ^ y. *

a i f o n n J m m * ^ rtty ,(,y rctn^ut le» domeAiquc» de ceux

K IpAitutetir des frere*

d?s l i i e t - ? f , c eA venue de l'ignorance

effet l « ' à qu'un

«»et de la vanité humaine, LmAituiion des freras lais a été

F R E

pour le» religieux une grande caufc de relâchement lie 1

dtviAon. Auteur» k confulter. V IL 300. é, e

/<wef.J,arÎ'. *75' é. Leur inAitiuion, Mauvais 1

cette diAmélion entre les religieux. X L 39«, b, M dc

fr tr es mineurs. V II, 300. b.

fré tés ftrvans. V IL 300, b.

fr tr es fpirituels. V II, 300. b,

fr tr e s , terme confacré à certaine» congrégation«; «,„1:,.; ,

& à certaine, focifei* laïque* & oWcurcsMdlc, fom “ i f ’

ilom il cil parlé dans les article» fulvan». V il, Sgg »

/■rrrrr x o r iem im . Origine de cerlc fociélé. V il' » -

q u o i cottlirtc leur Inffiliit, Privilège» de e cn cfo eléii « J §

dévoué» au célibat OWMlljmirs été protégés fe fa v o r is S

une prédilcflion également contraire i fa iullicc & a Æ , ,

nomie nationale, Ibid. 301. a, co'

fr tr e s tailleurs, compagnons tailleurs mis en fociété, €/c.

F r e r e» d ’a r m e s . ( M i l . mod. ) afTociatlon entre deux chc-

^ i V x n t mot dc fÎ?r,c anciennement un terme d'ami-

né. XVII. 790. p . Il étoit fur-tout commun entre gentils*

homme» qui avoient fervi cnfcmble. Ibid. b. Echange d’arme

» que faifoient le» deux chevalier*, te engagement qu'il»

prenment en devenant frere* d’arme*: marque» te effets de

leur intimité d union. Ibid. Voyez F r a t e r n it é d ’arm e s

F r e r e » d e l à c h a r j t k A f l t j l . eccl.) ordre religieux iniÎi-

tué dan» le fcizicmc fiecle, & confacré aux pauvre» malade».

D e tel# religieux font le» phrç digne» d'être protégé» par le

gouvernement. Leur occupation cA la feule même qui convienne

â dc» religieux. Il» ne devroienr être dcAiné» ni aux

«mêlions du miniAere évangélique, ni à l’inAruêlion de la

jeimcffe, V IL 30t. a. fi c e ffëù, dan* le» matière» d'érudition.

C cA mal-é-propo» que le» religieux prennent h la lettre l’ordre

de /. C . d'abandonner pour lui notre pere, notre mer c ,

notre famille, nos bien», nos amis, Ibid. h,

f f f f t - C e nom ¿colt donné k des empereur» collègue*.

Exemple», Cette coutume fe pratiquoit de tout tem» entre

de» roi* de diver» royaume» : elle avoit lieu entre le» empereur

» romain» te le» rois de Pcrfc. V IL 301. b.

fr tr e s blancs f feéle qui parut en PruAc dan» le quatorzième

fiecle. Pourquoi il» prirent ce nom. Révélation» dont il» fe

vantoienr. Leur feele »'éteignit d’clle-méme, VII, 301. b.

fr tr e s bohémiens, nom que prirent dan» le quinzième fiecle

certain»HuAitc»,qui fe féparerent dc*Calixtin», Quel»furent

leur* chef», Doélrmc qu’ il* profeAbient. Pourquoi ils'furent

chafTé» d'Allemagne, V i l . 301. b.

fr tr e s Polonais f Socinien», Antitrinitaire», dre. Pourquoi

ils prirent le nom dc frere» Polohois, 11» furent chafTé» do

Pologne en 1660. Bibliothèque dc» frcrcs Polonoi», VII. 302, a.

F re re » s e r v a n » , (/////, mod.) c e font ceux de l'ordre

dc Malthc qui font dans la dernicre dc» trois clafTe» dc l’ordre.

Qu el fut l'auteur dc la diAribittion de cet ordre en trois

claÂc», C om m en t fe Ai cette diAribution, VII. 302,' a,

FRERET , {N ico la s ) fes recherche» fur les antiquités

clunoifc», IV . 981. b. Son fentiment fur l’époque oü les Grecs

connurent l'équiration, V . 88v. a , b.

F r e r e , l Jean l e ) Suppl, 111. y n . b ,

FRÊSANGÊ, { Jurifpr,) droit de porc dû en certain* lieux

aux officiers de» eaux t e forêt*. Etymologie dc ce mot, Ancien

s monumen* oü il en eA parlé. Ce droit fe changeoit

fou vent en argent ou autre» crpecc*. Obfcrvation» dc AL dc

Lauricre fur ce droit. V IL 302, a.

FRESCÀT1, ou F r a s c a t i , ( Géogr. ) Tufculum, petite

v ille d’Italie, k 12 milles de Rome, avec un évéchc. Scs

maifon» de plaifance. Defcription dc l’hcrmitagc que le cardinal

Paffionéi avoit fait dans ce lieu, mai* qui a été démoli en

1767 après la mort violente de ce cardinal. Suppl. I1L 147* m.

FR E SN O l, ( Charles Alphonfe d u ) peintre, V. 3*«- .

FRESQUE, ( Peint. ) ce qu’on entend par peindre «t fref-

que. Comment les Italien» expriment cette façon de peindre.

Détail» fur le* opérations néceffairc* pour cette forte de

peinture. Examen raifonné dc l’endroit où l’on veut l'exéei^

ter. Préparation» qu’on doit faire fur^ le mur. VII. $ot, b.

L’artiAe cA obligé do peindre au premier coup avec le# couleur

» propre* au travail. Avantage# t e inconvénicu# de ce

genre dc peinture ; t ° . l'efquiAc terminée dc la compomiou

qu’on veut peindre. Ibid. 303» a. Avantage* de cette forte

a ’efquifTe. On n e peut dans la peinture k frcfqua commencer

une partie du tableau, fan» être obligé de la terminer

dan» fa journée. 2",. L’ufage des carton». C e ttu'on entend

par le mot carton i en quoi confiAe cet ufage. ibid. If f '

leur» indiquée» par plufieur» bons auteur*, comme $ W jM

convenable» pour peindre k frcfque. Le blanc de cii' i .

manière dc le préparer. Poudre faite avec du marbre n an

pilé. Le blanc de chaux préférable k cette poudre, Al

blanc, celui de coquille» d'oeufs. Maniéré de le prùnarc .

cinnabre, Jbid. 304, a. Comment on le rend propre a la pci ‘

ture k frefquc. Le vitriol brûlé. La terre rouge. L '

Le jaune de Naple*, Le verd de Vérone. La terre d omfc •

Le noir de Vcnifc. Le noir de charbon. L’émad» Loutre

F R I

Ibid. b. Couleur» miifiblc# k la fr c fqu e: couleurs qui lui font

propres. Couleur* délicate» qui demandent des précautions*

Comment on prépare t e l’on difpofe toutes ces couleur# ail

moment où l’on veut peindre. Une précaution cAcntielle eA j

d’éprouver le* mélange# t e les teintes que l’on veut faire.

Comment on » affurc de l’accord des couleurs. Divers moyen#

dont on doit fe précautionner. Ibid. 303. a.

F resque, (F///»/, Antiq, ) comment on peut rendre le* fref*

due* moin» altérable» par la pluie. Dc# frcfqucs trouvé» k

Hcrculaniim. Suppl, III, 147, a .vrefqu es fciésfurle mur. Ibid. b.

r r t f ju e , obfcrvafîon# fur les frcfque» des ancien». Suppl.

v a f ê & M gc,ire jC Pcint,,rc rétabli il Rome du tem*

d AuguAe, XII, 274, a, Inconvérticn» & avantage» de la peinture

a frcfque, 278. a. Maniere égratignée, eipccc de fref-

que. V . 432. b. Des peintures k frcfque trouvée» k Hcrcu-

lanum, VÍIÍ. 1 32. a , b. Suppl. III, 35J. b. 332. a.

FRET ou F retaoe, {Connu.) louage aun navire. VII.

f r e t , droit qu’un maître de navire fe réferve lorfqu'il

donne fon vaiAcau k fret. II. 219. b. Comment fe fait l'évaluation

du fret. V. 632, a. IX. 403. é. Comment fe fait l'évaluation

du tonneau pour le prix du fret. XVI. 410. a. b.

Fret, droit que le» vaifTcaux étranger» paient aux bureaux ,

des ferme» du roi. Quelle» font le» nation» étrangère» dont

le» vaiffcaux font délivré» de ce droit. VII, 303. b.

f r e t , équipement de navire, VII. 303. b.

F R E T E , f Plafón ) meuble d'armoiries. De l’étymologic

de ce mot. Leu frété. Croix frétée. Suppl. III. i 4 7 , b.

FRETE, { P la fó n ) c fpcce de frètes appclléc» treillis. XVI.

FRETER, affréter, ( Marine) différente fignification de ce»

mot», Suppl, I. 190. a.

FR E T E V A L , ( Géogr.) village pré» dc Blois» où l’arricrc-

gardc de Pbilippe-Augifitc fut défaite en 1 194. Son fccau t e

le» archive# furent enlevé» par le» Augloi». Réflexion fur cet

événement. Suppl. III. 147. b.

(Géogr .) château, víllc t e f e igncuric

de la rlautc-Siléfic, Obfcrvation» fur ce fujet. Suppl. 111.

14 7. b.

FREU X , ( Ornithol,) defcription dc cet oifeati,qui ref-

femblc prcfquc entièrement é la corneille. En quoi l’un

diffère de l’autrc^Alimen» dont le freux fe nourrit. VII.303. b. I

( F REY A , ou F RICCA, ( l li j l . une. Mythol.) une des divinité

» des anciens Saxon*. Comblent 011 la rcpréfcnioit. Ou

prétend que c’cA de fre va que vient le Preytag des Allc-

« Í ' íd5-’ ccttc divinité répond k la Vémi» de» Latin».

Réflexions de l’auteur fur ce Injet, VIL 306. a.

F*REYBËRG, en Mifnie : jafpc (rés-fineulicr qui fe trouve

pré* de cette ville. VIII. 407, a,

FREYER, { I lt f l . du nord) roi du nord, qui fut placé

nu rang dc» dieux. Origine du nom fn y ta g donné au vendredi

par le» Allemand». Suppl. 111. 148. a.

FR ÉYGR A VE S, ( N ijl. mod, & Droit politiq, ) Voyez

V r y ch a v e s .

FREYMONIUS, ( Volfgang) fon ouvrage fur le digeAc.

IV . 997. b.

FkEZIF.R, exagération» dc cet écrivain. IX. 313. a.

FR1BOURG ,* ( Géogr. ) capitale du Brifgaw en Souabc.

Divcrfc» obfcrvation» fur cette ville. Sa fituation. Cette ville

cA la patrie du moitié Schwartz, te de J. Thoma» Frciaiii».

VII, 3015. a. 6

F k i i io u r c , ( Géogr. ) ville én Suiflc. Tem# de fa fondation.

Celui où cllé fut reçue au nombre dc» canton». Son

gouvernement. Sa fituation. Auteurs il confulter. VII. 306. a.

FH1C EN T I , ( Géogr. ) obfervaiions fur cet article de T£n-

cyclopédle. Suppl. Ul. 148. a.

FRICH E, terre» laifTéc» en friche dan» le royaume de

France. VI. 332. b.

FRICTION, ( Chirur.) Elle eA au rang des exercice» nécef-

fairc» â la fan té: c’cA une dc* Ax chofe* non naturelles. Quelle

» fout le» perfonne» auxquelles le» friélion» feroient utile».

Trois cfpccc# de friâions, félon Ambroifc Paré: la forte,

la douce, la modérée. Divers cas dans lefqucl» la forte cil

d’une grande utilité. Le degré dc force qui établit la d fic-

reneti îles tro!» efpecc» de friéllôn» cA relatif au tempérament

, il la maladie, k l’âge, Friélion» conseillées par de très*

grantl* inahrës pour la cure do la léthargie, dc l’apoplexie,

c e p o u r raupclfcr k la vie les noyé». VII, 306. b. Effet* do

la friélion douce te légère. En quels cas elle convient. Utilité

de la friélion modérée, circonAanccs dans lofqucilô» on

la recommande. Attention» qu’exigent le»friélion» pour être

ndminiAréc» fagement. D ivers remede» au bon effet defquel»

les friélion» modérée* préparent. V il. 307. a. Leur utilité

dans la cure dc l’anchylofc, dan» les fièvres continue» où le»

malade» ont prcfquc toujours les extrémité» froide». Friélion»

ordonnée» par Ambroifc Paré dan» le cas d’une fraélure de

l’os de la cuiffc cauféc par un coup dc feu, 11 eA convenable

, avant do changer do linge dans le» fucur», do fe faire

frotter modérément : ce» friétion» préviennent la laffuudc«

Ibid, b.

F R I 7 8 7

t ,M o * . n ,U h g cd « f,ííl¡on, . x v i l . i9 8 , A, 1 oo.rf.Elles

! » Ü H É d" ï ' ? Grcc> P | I« «1,1«». IX.

i à - L ’. , B Ê Ê ê m W friaion». III. 776. h

f r ,a ,o n , p rop ia 8 réduufler tu a douleur l „ „„nieVfroi-

de», y « . 53,. a. Fumigation» reçues par friffiin. , i 7 .

Friction» mercurrelle» capable» d'eaeiicr la falivaiion. VIII

360. a , b. Explication dc leur effet. XV. 48 «*

Fritliçn, mouvemem M le chirurgien fait dan» lWra iion

de la faignée pour pouffer le fang vers la ligature. V il, 307. b*

Friélion mercuriale. V o y e z V x r o le .

FRIDDES, {Richard) théologien, XIV. 744, a , b,

FRIDERlCIvS-HALL , ou Fridcrickfladt, en Norvège»

Gharle» XII tué au Aége de cette ville en 1718»

VII. 307. b.

FRÍDfíRlCHSTA D T , ( Géogr, ) ville maritime d e Nor*

WCA C, ' , Í ^ n ef A cÁCctte H!“ ? ’ Son or'& nc- SuPPl - » L 148. a,

FRIDERIGIA, ou Fnderichfoddt, (Géogr.) v ille d e Da*

nemarck, dan» le nord-Jutland. Sa defcription. Ses révolution

». Droits qui s’y perçoivént. Suppl. III, 1 À . a

FR ID ER IC K STAD T , ville de Îurlüud, VIL 307. b.

FR1D EW A LD , (Géogr.) château te bailliage d’Allemagne

dan» le cercle du haut Rhin. Obfcrvation# fur l’un f ie

fur 1 autre, Suppl. 111, 148, a. Ancienne ville du même nom

dan» la WcAphalic, & dan» le comté dc Sayn. Ibid. b.

FRÍDLEF I. ( l l i j l . de Danern.) roi de Danemarck qui

régnott i-peu-pré» foixante ans avant J. C. HiAoire abrégés

de fon regne, Suppl. 111, 148. b.

F ridlef il. Al* dc Frothon 111, roi dc Danemarck, Tableau

dc fon regne, Suppl. 111, 148, b.

F r id le f I I , roi de Danemarck. Service qu'il rendit à

Haldan I , roi dc Suède. Suppl. III, 287, a.

FR1EDBERG, {Géogr .) ville libre & impériale d’A llemagne

dans le cercle du haut Rhin. Sa place k la dicte t e

dans les affemblée» du cercle dont elle cA membre. C e qu’elle

paie pour les moi» romain» te pour fa chambre impériale.

Caufc» qui l’ont fait déchcoir dc fon opulence. Suppl. III*

friedberg, ville d’Allemagne en haute Saxe. Sa fituation»

Ville» compriA:» dan.» le cercle du même nom auquel elle

appartient. Suppl. 111. 149. a.

friedberg, comté d’Allemagne dan» le cercle de Souabc.

Seigneur» auxquels il appartient. Ville du même nom

dan» lu haute Bavière. Suppl. 111, 149, a.

FRI EN D , (J e a n ) phyAoîog'tAc. Suppl. IV. 334 .b ,

FRIGANK ou Phrigane, (In jtfto l.) infeéle aquatilc tetrop-

tcrc. Defcription & luAoirc naturelle dc cet animal. Suppl,

III, 149. a. Ouvrage k confulter. Ibid, b.

m iG lD l T Ê , (Jurifpr,) état d’un homme tmpuïffam : fon

mariage cA nul. T ro is caufcs de frigidité, l ’une qui provient

d c naiffance, l ’autre de cas for tuit, la troiAcme d c maléAce,

La féconde caufc A elle eA furvenue depuis le mariage, ne

peut lui donner atteinte. Sur la troiAcme. voyez Aiguillette,

Ligature, Maléfice t Noue ment d'aiguillette, (mpuiiïance. Auteurs

k confulter. VIL 108. a,

Frigidité, remede# contre ce défaut. Suppl. I. 483. a , b.

FRIGORIFIQUE, (P hy fia .) l’cxiAcnce des partie» frigo-

riAqucs réelle» loutcnuc par les GaffendiAc». Quelques phi-

lofophe» n’en admettent point d’autre» que les fel» nitreux.

Caules du froid, félon le doélcur Clarkc. Pourquoi, félon

le même, le froid empêche la corruption. V IL 308. a.

frigorifiques particules , par Icfqucllcs on a expliqué lu

congélation. III. 864. b. 803» b. Réflexions fur cette hypo-

tbcle. VII. 3x4, a. 679. b.

FR IM A T , voye^ G iv r e .

FKIOUL, (G éo g r .) province dc l’état de Vcnifc. Se# borne

s & fon étendue. Sc» principales rivière». Sa capitale» Auteur

» à confulter. VII. 308. b,

F h io u l, (Géoar.) obfervation* fur cet article dc l’Encyclopédie.

Suppl. III. 149. b,

Frioul t mine de mercure dans cette province. VIII»

304. b.

FRIPIER, ( Cornm. ) obfervation» fur l’état & la police de

cette communauté k Pari», VII. 308. b.

FR1SCHLIN, (Nicodeme) poeto. XVII. A46. a.

FRILC.HE'NÀl'F ,/«•, ( Géogr. ) golfe de la mer Baltique

fur le» eûtes de Pruffc. Defcription dc cette cfpccc de lac»

Ri vieres qui s’v jettent, Prelqu'ifle longue t e étroite qui

fépare la plu» longue portion de c e golfe d’avéc la mer.

Son origine. Sa population. Suppl. 111. 149, b.

FRISE, (Ma r in e ) ornement dc fculpture. V II, 308. b.

Frise , (A r ch it.) Métope* & triglyphe» de la frife dorique»

X. 470. a. XVI. 030. b. Voye{ E n tab lem en t.

f r i fe , cheval de, Il 1. 308. b. Cheval de frife, Agurc lÿm-

bolique. XV. 729. b.

f r i f e , flgniAcation» de e t mot en lutherie. VII. 309. a.

F rise A C om m .) étoffe dc laine qui fe fabrique principalement

k ColchcAcr. Ordonnance relative k la fabrication de

cette forte d’étoffe. VII. 309. a.

FriJe, ratine groflicrc» Toile forte 8c ferme, VII. 309. a.