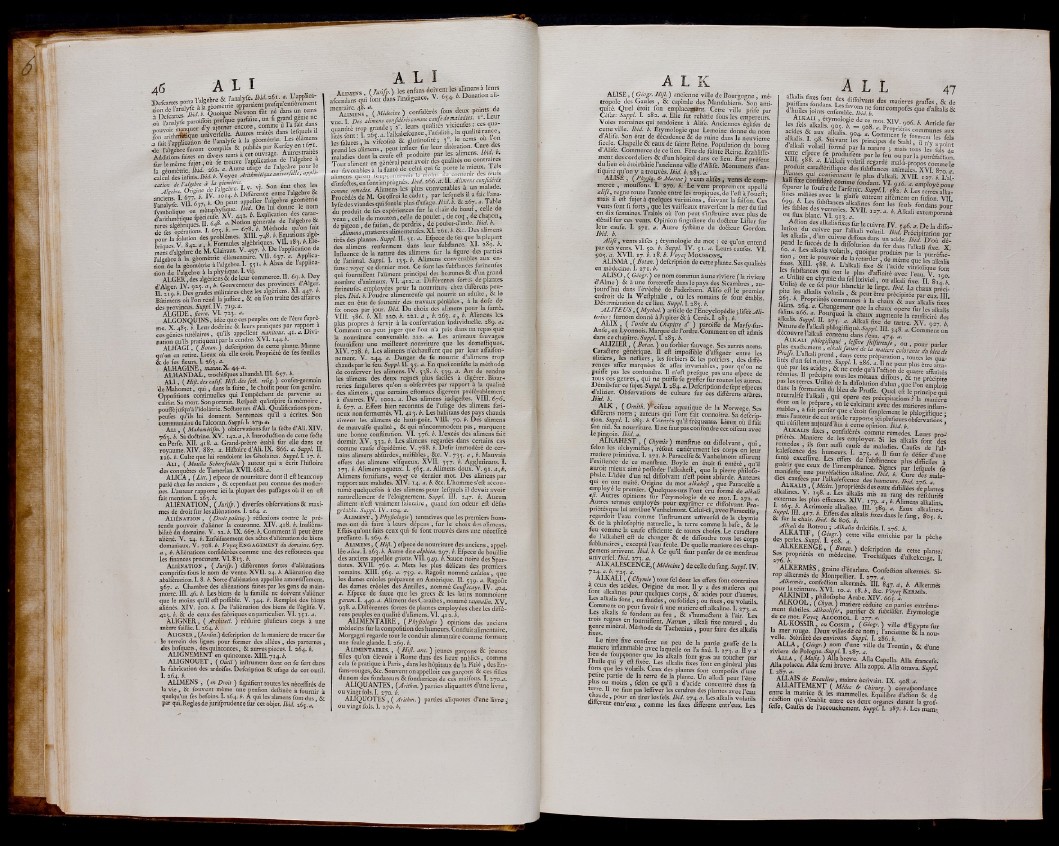

46 A L I

m S æ S S B m k . Quoique Newton ffit né dans un tems

' P Shîfe paroiffoitprefque parfaite, un 1 grand génie ne

« a E d B M B de l'algebre furent compilés & publiés p;ar K .g fe | r 7 .

Additionsfaites en divers tems à cet o u v r a g e . . " g g S ? . fur leméme . m e t * ^ ^ W H W S 1£ 3 5

cation dcl'algebre \ T. vj. Son état chez les

Mgeb^ O f f * Différence entre l’algebre &

p M i lanalyiieV. VIlLL^63277, b • On Pp eut amppde llQern l ’^alg edbornen geé olme éntorime

S » & e “ p Ô e . V v . 44a. é. Explication des caracpour“

la iblution des prollémes. Xffl. 748-

briques. V .. 840. 4 , *- Formules algébriques. VIL 183. *. Lié

S d ’algebre de M. Clairaut. V. l’apphcanon de

l’algebre à la géométrie élémentaire. VII. 637. a. App ¡cation

de la géométrie à l’algebre. I. j j l i. Abus de 1 application

de l'algebre à la phytique.

ALGER , des algérlens& de leur commerce. 11. 69. i. Dey

d’Alger. IV. 915. a , b. Gouverneur des provinces d Alger.

H 219. b. Des grades militaires chez les algériens. XL 447. 4.

Bâtimens oh l’on rend la juftice, & ou l’on trane des affaires

des provinces. Suppl. IV- 719. a.

A-LGIDE, fièvre. VI. 723. a. -

ALGONQUINS, idée que ces peuples ont de 1 être fiiprê-

me. X. 48t. 4. Leur dofirme & leurs pratiques par rapport a

ces génies tutélaires, qu’ils appellent manitous. 41. v. Divi-

nation qu’ils pratiquent par la cendre. XVI. 144.0.

ALHAGI, ( Botan. ) defeription de cette plante. Manne

cu’on en retire. Lieux où elle croît. Propriété de fes feuilles

oc de fes fleurs. I. 263. a.

ALHAGINE, m4/uzc.X. 44.4.

ALHANDAL, trochifques alhandal. Ul. 657. b.

A L I , ( Hifi.descalif. Hifi. des feU. relie.) coufin-germain

'de Mahomet, qui, dans la fuite, le choiüt pour fon gendre.

Oppofitions continuelles qui l’empêchent ,de parvenir au

^califat. Sa mort. Son portrait. Refpeft qu’infpire la mémoire ,

poulie jufqu’à l’idolâtrie. Seftateurs d’Ali. Qualifications pom-

peufes qu’ils lui donnent. Sentences qu’il a écrites. Son

commentaire de l’alcoran. Suppl. I. 2.79. a.

A l i , ( Mahométifm. ) obfervations fur la fe&e d’Ali. XTV.

763. b. Sa doftrine. XV. 142.4, ¿.IntroduÛion de cette fefte

enPerfe. XII. 418. a. Grand-prêtre établi fur elle dans ce

royaume. XIV. 887. a. Hiftoire d’Ali. IX. 866. a. Suppl. H.

126. b. Culte que lui rendoient les Gholaïtes. Suppl. 1. 17. b.

A u , ( MoulU Scherefeddin ) auteur qui a écrit l’hiftoire

des conquêtes de Tamerlan. XVII. 668. a.

ALICA, (Litt. ) elpece de nourriture dont il eft beaucoup

parlé chez les anciens, & cependant peu connue des modernes.

L’auteur rapporte ici la plupart des palTages où il en eft

fait mention. I. 263. b.

ALIÉNATION, ( furifp. ) diverfes obfervations & maximes

dë droit fur les aliénations. I. 264. a.

A l ié n a t io n , {Droit politiq.) réflexions contre le prétendu

pouvoir d’aliéner fa couronne. XIV. 418. b. Inaliena-

bilité du domaine. V . 22. b. IX. 667. b. Comment il peut être

aliéné. V . 24. b. Enfaifinement des aâes d’aliénation de biens

domaniaux. V . 708. b. Voye^ En gagem ent du domaine. 677.

a , b. Aliénations confidérées comme une. des refiources que

les finances procurent. VL 813. b.

A liénation , ( Jurifp. ) différentes fortes d’aliénations

comprifes fous le nom de vente. XVII. 24. b. Aliénation dite

abaliénation. 1. 8. b. Sorte d’aliénation appellée amortiflement.

367. a. Chambre des aliénations faites par les gens de mainmorte.

III. 46. b. Les biens de la famille ne doivent s’aliéner

que le moins qu’il eft poifible. V. 344. b. Remploi des biens

aliénés. XIV. 100. b. De l’aliénation des biens .de l’églife. V.

423. b. & de ceux des fabriques en particulier. VI. 351.4.

ALIGNER, ( Architeâ. ) réduire plufieurs corps à une

même faillie. 1. 264. b. •

A ligner 'Jardin.) defeription de la maniéré de tracer fur

- le terrein des lignes pour former des allées , des parterres,

des bofquets, des quinconces, & autres pièces. I. 264. b.

ALIGNEMENT en quinconce. XIII. 714. b.

ALIGNOUET, ( Outil ) infiniment dont on fe fert dans

la fabrication des ardoifes. Defeription & ufage de cet outil.

1. 264. b.

ALIMENS , ( en Droit ) fignifiént toutes les néceflités de

la v ie , & fouvent même une penfion deftinée à fournir à

quelqu’un fes befoins. 1. 264. b. A qui le i alimens font dus &

par qui.Regles de jurifprudence fur cet objet. Ibid, 265. a,I

¡ÉA iPmeInsÉ !®!) A i ( Jurifp. lMes epnfnanL «I

s .d o|ive gnt les alimens à leSursi

maladies dont la caufe eft produite par ê

Tout aliment en général peut avoir des qualités

ou favorables à la fanté de celui qui fe porte le tnteux. T e s

alimens qu'on ibupçoiincroît le mon« «£ contenir des oe i

d’infeôes, en font imprégnés. Ibid. 266.4. II. Alimens confideres

comme remedes. Alimens les plus convenables a un malade.

Procédés de M. Geqffroi le cadet, par lefquels il a fait 1 ana-

lyfe des viandes qui font le plus d’ufage. Ibid. b. & 267. a. lable

du produit de fes expériences fur la chair de boeuf, celle de

veau , celle de mouton, celle de poulet, de coq, de chapon ,

de pigeon, de faifan, de perdrix, de poulet-d’inde. Ibid. 4.

Alimens, matières alimenteufes. XI. 261. b. &c. Des alimens

tirés des plantes. Suppl. 11. 31. a. Efpece de fel que la plupart

des alimens renferment dans leur fubftance. XI. 209. b.

Influence de la nature des alimens fur la figure des parues

de l’animal. Suppl. I. 135. b. Alimens convenables aux en-

fans : voyez ce dernier mot. Ce font les fubftances frrmeufes

qui fourniflent l’aliment principal des hommes & d’un grand

nombre d’animaux. VI. 412. a. Différentes fortes de plantes

farineufes employées pour la nourriture chez différens peuples.

Ibid. b. Poudre alimenteufe qui nourrit un adulte, & le

met en état de foutenir des travaux pénibles , à la dofe de

fix onces par jour. Ibid. Du choix des alimens pour la fanté.

VIII. 386. b. XI. 220. b. 221. 4 , b. 263. 4 , b. Alimens les

plus propres à fervir à la confervation individuelle. 289. 4.

Comment on peut juger- que l’on n’a pris dans un repas que

la nourriture convenable. 222. a. Les animaux fauvages

fourniflent une meilleure nourriture que les domeftiques.

XIV. 728. b. Les alimens n’éehauffent que par leur aflaifon-

nement. V . 244. a. Danger de fe nourrir d’alimens trop

chauds par le feu. Suppl. 11.35. a. En quoiconfifte la méthode

de conferver les alimens. IV . 538. b. 539. a. Art de rendre

les alimens des deux régnés plus faciles à digérer. Bizarreries

fingulieres qu’on a obfervées par rapport à la qualité

| des alimens, que certains eftomacs digerent préférablement

à d’autres. IV. 1002. a. Des alimens indigeftes. VIII. 676.

b. 677. 4. Effets bien reconnus de l’ufage des alimens farineux

non fermentés. VI. 413. b. Les habitans des pays chauds

aiment les alimens de haut-goût. VUL 70. b. Des alimens

de mauvaife qualité, & qui n’incommodent pas, marquent

une bonne conftitution. "VI. 376. b. L’excès des alùnens fait

dormir. XV. 332. b. Les alimens regardés dans certains cas

comme caufe a’épidémie. V. 788. b. Defir immodéré de certains

alimens abfurdes, nuifibles, &c. V . 735. a , b. Mauvais

effets des alimens vifqueux. XVII. 3 57. b. Agglutinans. I.

173. b. Alimens aqueux. I. 565. a. Alimens doux. V . 9 1 .4 ,é .

Alimens fortifians, voyez ce dernier mot. Des alimens par

rapport aux malades. X IV. 14. a. b. & c. L’homme s’eft accoutumé

quelquefois à des alimens pour leftmels il devoir avoir

naturellement de l’éloignement. Suppl. III. 247. b. Aucun

aliment n’eft vraiment falutaire, quand fon odeur eft défa-

gréable. Suppl. IV. 104. 4.

A liment , ) Phyfiologie) tentatives que les premiers hommes

ont dû faire à leurs dépens , fur le choix des alimens:

Effais qu’ont faits ceux qui fe font trouvés dans une néceifité

preffante. 1.269. b.

A limens , ( Hiß. ) efpece de nourriture des anciens, appel*

lée alica. L 263. b. Autre dite alphita. 297. b. Efpece de bouillie

des anciens appellée griotte. VII. 940. b. Sauce noire des Spartiates.

XVII. 760. 4. Mets les plus délicats des premiers

romains. XIII. 565. a. 759. a. Ragoût nommé calalou, que

les dames créoles préparent en Amérique. II. 539. a. Ragoût

des dames créoles des Antilles, nommé Couffecaye.IV. 404.

4. Efpece de fauce que les grecs & les latins nommoient

garum. I. 440. a. Aliment des Caraïbes, nommé taumalin. X V.

938. a. Différentes fortes de plantes employées chez les différens

peuples en qualité d’alimens. VI. 412. b.

ALIMENTAIRE, ( Phyfiologie ) opinions des anciens

médecins fur la compofidon des humeurs. Conduit alimentaire,

Morgagni regarde tout le conduit alimantaire comme formant

une feule glande. 1 .269. b.

A limentaires. , ( Hifi. anc. ) jeunes garçons & jeunes

filles qu’on élevoit à Rome dans des lieux publics, comme

cela fe pratique à Paris, dans les hôpitaux de la Pitié , des En-

fans-rouees, & c. Souvent onappelloit ces garçons & ces filles

du nom des fondateurs & fondatrices de ces maifons. I. 270m.

ALIQUANTES, ( Arithm. ) parties aliquantes d’une livre,

ou vingt fols. I. 270. b.

ALIQUOTES , ( Arithm. ) parties aliquotes d’une livre i

1 ou vingt fols. I. 270. bt

A L K

ALISE, ( Gc'ogr. Hifi. ) ancienne ville de Bourgogne, métropole

des Gaules , & capitale des Mandubiens.'Soii antiquité.

Quel étoit fon emplacement. Cette ville prife par

Ccfar.' Suppl. I. 282. a. Elle fut rebâtie ibüs les empereurs.

Voies romaines qui tendoient à Alife. Anciennes églifes de

ce«6 ville. Ibid. b. Etymologie que Lemoine donne du nom

d’Alife. Son état de décadence & de ruine dans ie neuvième

fiecle. Chapelle & eaux de fainte Reine. Population du bourg

d’Alife. Commerce de ce lieu. Fête de fainte Reine. Établifle-'

ment descordeliers & d’un hôpital dans ce lieu. État préfent

du lieu où étoirbâtie l’ancienne ville d’Alife. Monumens d’antiquité

qu’on y a trouvés. Ibid. b. 283. a:

ALISÉ , ( Phyfiq. & Marine ) vents alifés , vents de commerce

, mouflons. I. 270. b. Le vent proprement appellé

dlifiè, regne toute l’année entre les tropiques, de l’eft à l’oueft;

mais il ëft fujet à quelques variations, fui vaut la faifon. Ces

vents font fi forts, que les yaifleaux traverfent la nier du fud

en dix femaines. Traités où l’on peut s’inftruire avec plus de

détail fur ces vents. Opinion finguliere du doéteur Lifter fur

leur caufe. I. 271. a. Autre fyftême du dofteur Gordon.

Ibid. b.

Alife, vents alifés ; étymologie du mot : ce qu’on entend

par ces vents. VI. 50. b. Suppl. IV. 51. a. Leurs caufes. VI.

905. a. XVII. 17. b. 18. b. Voyc^ Moussons.

ALISMA, ( Botan. ) defeription de cette plante. Ses qualités

en médecine. 1. 271. b.

ALÎSO, ( Ge'ogr.) ce nom commun à une riviere ( la riviere

d’Alme ) & à une rorterefle dans le pays des Sicambres , aujourd’hui

dans l’évêché de Paderborn. Alifo eft le premier

endroit de la Weftphalie , où les romains fe font établis

Détermination de ce lieu. Suppl. 1. 283. b.

ALITE U S , ( Mythol. ) article de l’Encyclopédie ; lifez Ali-

terius : furnom donné à Jupiter & à Cerès.L 283. b.

A L IX , ( l’ordre du Chapitre d’ ) paroifle de Marfy-fur-

Anfe, en Lyonnois. Marque de l’ordre. Comment on eft admis

dans ce chapitre. Suppl. I. 282. b.

ALIZIER, ( Botan.) ou forbier fauvage. Sesautrès noms.

Cara&ere générique. Il eft impofïïble d’alfigner entré les

aliziers, les riefliers , les forbiers & les poiriers , des différences

aflez marquées & aflez invariables, pour qu’on ne

puiffe pas les confondre. Il n’eft prefque pas une elpece de

tous ces genres, qui ne puiffe fe greffer fur toutes les autres.

Détails fur ce fujet. Suppl. I. 284.4. Defeription defept efpeces

d’alizier. Obfervations de culture fur ces différens arbres

Ibid. b.

ALK , ( Omith. )*oifeau aquatique de la Norwege. Ses

différens noms ; auteurs qui l’ont fait connoître. Sa defeription.

Suppl. I. 283. b. Contrés qu’il fréquente. Lieux où il frit

ion nid. Sa nourriture. Il ne faut pas confondre cet oifeau avec

le pineoin. Ibid. a.

ALKAHEST, ( Chymie ) menftme ou diffolvant, qui

félon les alchymiftes, réfout entièrement les corps en leur

manere primitive. I. 271. b. Paracelfe&Vanhelmont affurent

1 exiltence de ce mehiftrue. Boyle en étoit fi entêté, qu’il

aiu-oit mieux aimé pofféder l’alkaheft, que la pierre philoio-

f>hale. L’idée d’un tel diffolvant n’eft point abfurde. Auteurs

SlUl ®n ®l]t traité. Origine du mot alkahefi , que Paracelfe a

employé le preimer. Quelques-uns l’ont cru formé de alkali

éjt. Autres opinions fur l’étymologie de ce mot. I. 272. a.

Autres termes employés pour exprimer ce diffolvant. Propriétés

que lui attribue Vannelmont. Celui-ci, avec Paracelfe ,

regardoit l’eau comme l’inftrument urtiverfel de la chymie

& de la philofophie naturelle, la terre comme la bafe, & le

feu comme la caufe efficiente de toutes chofes. Le caraélere

de l’alkaheft eft de changer & de diffoudre tous les corps

fublunaires , excepté l’eau feule. De quelle maniéré ces chan-

gemens arrivent. Ibid. b. Ce qu’il faut penfer de ce menftrue

u)lnniivvteirrwfe>ll . Ifbktirdl. e2tr7u3e. . a>.

ALKALESCEnCE, (Médecine ) de celle du fang. Suppl. IV.

724. a. b. 725. a.

A LK A L I , ( Chymie ) tout fel dont les effets font contraires

a ceux des acides. Origine du mot. Il y a des matières qui

lont aJKalines poùr quelques corps , & acides pour d’autres,

î-es aïkalis font, ou fluides, oufolides; ou fixes, ou volatils.

Comment on peut favoir fi une matière eft alkaline. I. 272. a.

Les alkalis fe fondent au fe u , & s’humefrent à l’air. Les

trois régnés en fourniflent. Natrum , alkali fixe naturel , du

jjenre minéral. Méthode de Tachenius , pour frire des alkalis

Le mtre fixe contient ün peu de la partie graffe de la

manere inflammable avec laquelle on l’a fixé. I. 272.4. Il y a-

lieu de foupçonner que les alkalis font gras au toùcher bar

1 huile qui y eft fixée. Les alkalis fixes font en général plus

torts que les volatils. Ceux des plantes font compofés d’une

petite partie de la terre de la plante. Un alkali peut l’être

plus ou moins , félon ce qu’il a d’acide concentré dans fa

terre. U ne frut pas leffiver les cendres des plantes avec l’eau

chaude, pour en tirer les fels. Ibid. 274. a. Les alkalis volatils

iu erent entr’eux, comme les fixes différent entr’eux. Les

À L L 47

î S t o S Æ ï ï L * â o n ™ sr d' s & <><=

d’huiles joints enfemUe l i i d l C°mp°& g® 1

les Article fur

acides & aux alkalis. so+ T com m en t k r^ mmu" es

alkalis. I. 98. « •

d^kali volatil formé par fa nature ; l l l l k l l p

yfT f ,8P8eCe * F °^ ife n t parle feu ou par la putré&aiou.

AU1. 588. a. L alkah volatil regardé mal-à-propos comme le

produit Caraôériftique des fubftances animales. XVI. 870 a

kalTfivl T ,e Plus d,alkaIi- X VII- I Î 7- ¿- Vali

? fe e eonfldéré comme fondant. VI. 016. a. employé nour

féparer le fonfre de Tarfenic. Suppl. I. e L b. l e s terres alka

6oq5 S Ë K S ' k glf'Te Pntrent aliment en fufion. VIL

OU flux blanc. VI. 913. a. extemporané

des alklllis fixes fur le cuivre. IV. e46. a. De la diffo-

ution du cuivre par l’alkali volatil. Ibid. Pré ci pita tion Dar

mn d îp v -i d.un,c“ v'rf diflbusdans un acide. WÊ- D ’où dé-

S B t r , dl.(t° ,ulion du fer dans l’alkali fixe X

60. a. Les alkalis volatils, quoique produits par la putréfitc-’

& xme,p88uvfid’ ,lanrderIdimème ü c 1.0 5 • alkali fixe & l’acide vltrioliuue font

les fubflances qui ont le plus d’affimté avec l ’eau. V too

Urrn,‘i d e” r T mie d“ ,fel Iixiviel, ou alkali fixe. II. 81J b

Utihté de ce fel pour blanchir le linge. Ibid. La chaux urécii

SD •'! J 0 ls > & pont être précipitée par eux. n i

lfaanünnss. 2. f6i4l.T a.r C'hha5 ncg°emmmenunt eqsu eà l,ka cÿhaauuxx o&pe re fuarl kleasli sa lfkiaxleiss

S °UrqUOi k Æ r angmenfela c a u t o é des

Natm^dilMl.^'- m - t * “ rtre- XV. 917. b.

adcéccoouuvvr^e ll aaUlkcaalfit 1 contenu dans i ’eau.f H47-4 3. 4ag- u. Comment on

„1 , Aa ÏM W M . • fulfitreufè, ¿u , pour Darkr

a / a,U,i de U m“ ‘ lere colorante du bleu Je

P uffe- L alkali prend, dans cette préparation , toutes “esTua-

1. és d un fel neutre. Suppl. I. 286 / i l ne peut plus « “ S i

qui par les acides, & ne cede qu’à l’aftion de quatre S

réunies. Il précipite tous les métaux diflous, & ne nrécioite

pas les terres. Utilité de la diffolution d’alun, que l'on emXe

dans la formation du bleu de Prufle. Quel eftle principe ou!

neutrahfe lalkah , qui opere ces précipitations ! la maniéré

mmaabblleess ", aa fFaXtt penVfer “qu e c étoit AmapVlEeCm ednest lme apdh«l™oasi fitnitflmame •

«PPorte ici plufieurs obfervations ,

qui rèliitent aujourd hui a cette opimon. Ibid. b.

. es », c<>ni»dérés comme remedes. Leurs propriétés.

Manière de. les employer. Si les alkalis Tonr

remedes , Us font aufli caufe Je mtiadiS. Caufes ™ Pa ?

kalefcence des humeurs. I. 27c. a. Il faut fe défier d’,,«.

& ité excelfive. Les effets d e ^ a b f l i u e n « 'p t l & t "à

guérir que ceux de 1 intempérance. Signes par lefouels fe

mamfefte une putréfaélion alkaline. Ibid. b. Cure des mala

dies caufees par l’alkalefcence des humeurs. Ibid. 276 a

ALVAUS, (éA A r .) propriétés des eaux tliffillées déplantés

alkahnes. V. 19S. a. Les alkalis mis au rang des réfolutifs

externes les plus efficaces XIV .79 » , b. Alimens alkahns!

O f i a i Acrimonie alkahne. III. 389. a. Eaux alkaline.

Suppl.m. 4t j . b^.Effets des alkahs fixes dans le fang, 80 r b

& fur la chair. Ibid. & 806. b. B ’ ’

I A lU ‘U dulcifiés. I. 276. b.

Ç ï I S S M É a 13

A LM R M te , graine d’écarlate. Confeffion alkermès. Si-

roP alkermes de Montpellier. I. 277 a

Alkermès, confeffion alkermès. III. 847. a, b. Alkermès

P0Ari VTNrare' l ° “ ' ,8 ' 4>&c- kVyrjKERMks.

ALK IN D I, philofophe Arabe. XIV. 66 j. a.

V' , , ’ ( I lym- ) matière réduite en parties extrême-

ment fubtiles. AlkooliJ'er, purifier & fubàlifer. Etymologie

de ce mot. Voye^ A l c o h o l . I. 277. a.

AL-KOSSIR, ou C ossir , ( Géogr. J ville d’Egypte fur

la mer rouee. Deux villes de ce nom ; l’ancienne & la nouvelle.

Stérilité des environs. Suppl. I. a86. b.

AL L A , {Géogr.) nom d’une vüle du Trentin & d’une

riviere de Pologne. Suppl. I. 287.4.

A l i a , ( Alla breve Alla Capella. Alla francefe.

Alla polacca. AUa ferai breve. Alla zoppa. Alla ottava. Suppl.

■ 287. a. f *

maître écrivain. IX. 908. 4.

ALLAITEMENT ( Médec 6* Chirurg. ) correiponclance

entre la matrice & les mammelles. Equilibre d’aftion & de

réattimi qui s établit entre ces deux organes durant la grof-

lelie. Laufes de 1’agçouçhement. Suppl. I, 287. b. Les mam