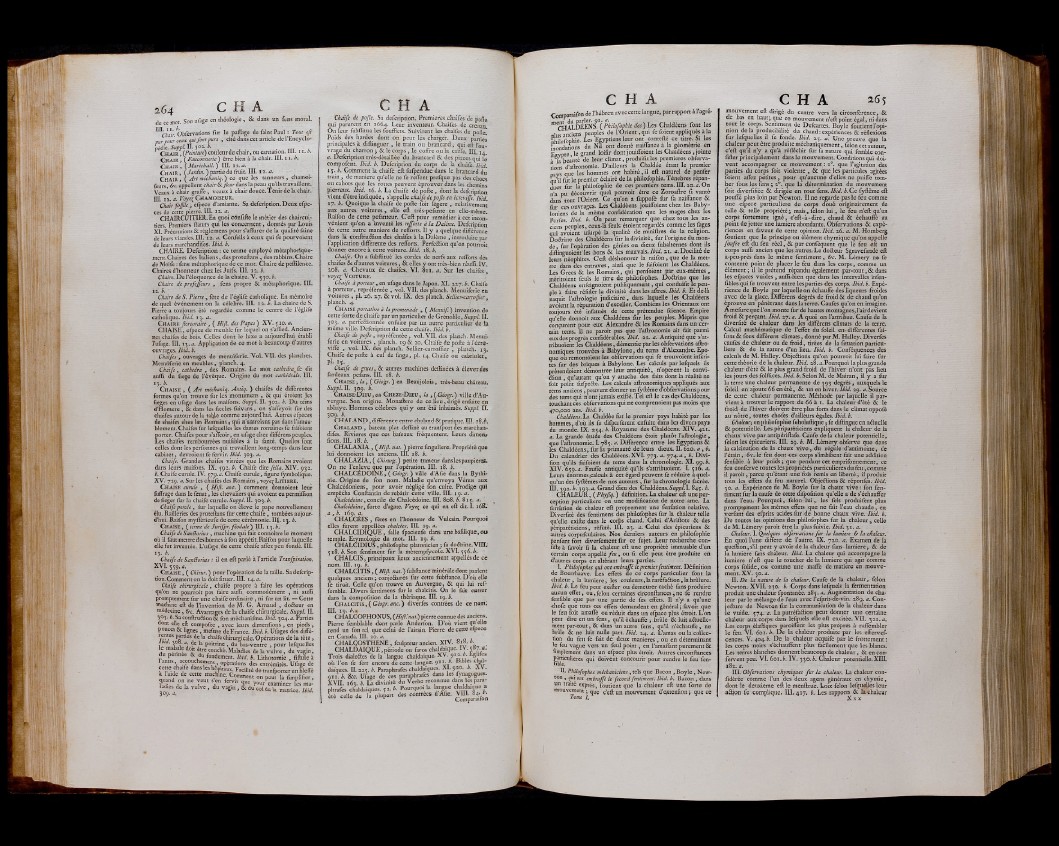

204 C H A

de ce mot. Son ufage en théologie, & dans un fens moral.

Obfervations fur le paffage de falnt Paul : Tout efi

pur pour ceux qui font purs , cité dans cet article de l’Encyclo4*

pédie. Suppl. A- 302. ¿» .

C h a ir , (Peinture) couleur de chair, ou carnation, m . n.t>.

C h a ir , [Fauconnerie ) être bien à la chair. III. 11. ¿.

C h a ir , (Maréchall.) III. 12.a.

C h a ir , (Jardin.) partie du fruit. III. ta- a.

Chair , ( -Art méckaniq. ) ce que les tanneurs , chamoi-

feurs, &c. appellent chair & fleur dans la peau qu’ils travaillent.

Veaux à chair graife, veaux à chair douce. Tenir de la chair.

¿ 1. ia. a. Voyej Chamoiseur.

Chair fojflle, efpece d’amiante. Sa defcription. Deux efpe-

ces de cette pierre. III. 12. a.

CHAIRCÛITIER.En quoi cônfifte le métier des chaireui-

tiers. Premiers ftaturs qui les concernent, donnés par Louis

XI. Précautions & réglemens pour s’aflurer de la qualité faine

de leurs viandes. ELI. 12. a. Confeils à ceux qui fe pourvoient

de leurs marchandifes. Ibid. b.

CHAIRE. Defcription : ce terme employé métaphoriquement.

Chaires des Italiens, des proteftans, des rabbins. Chaire

de Moïfe : fens métaphorique de ce mot. Chaire de peitilence.

Chaires d’honneur chez les Juifs. III. 12. b.

Chaire. De l’éloquence de la chaire. V. 5 30. b.

Chaire de profeffeurs , fens propre 8c métaphorique. III.

12. b.

Chaire de S. Pierre, fête de l’églife catholique. En mémoire

de quel événement on la célebr-e. III. 12. b. La chaire de S.

Pierre a toujours été regardée comme le centre de l’églife

catholique. Ibid. 13. a.

CHAIRE ftereoraire , ( Hifl. des Papes ) XV. 510. a.

CHAISE , efpece de meuble fur lequel on s’aflied. Anciennes

chaifes de bois. Celles dont le luxe a aujourd’hui établi

l’ufage. IÜ. 13. a. Application de ce mot à beaucoup d’autres

ouvrages. Ibid. b.

Chaifes , ouvrages de menuiferie. Vol. VII. des planches.

Menuiferie en meubles, planch. 4.

Chaife, cathedra y des Romains. Le mot cathédrale dit

aufli du fiege de l’évêque. Origine du mot cathédrale. HI.

13. b.

Chaise , ( Art mèchaniq. Antiq. ) chaifes de différentes

formes qu’on trouve fur les monumens , & qui étoient les

fieees en ufage dans les maifons. Suppl. II. 302. b. Du tems

d’Homere, & dans les fiecles fuivans, on s’affeyoit fur des

chaifes autour de la taljle comme aujoiird’hui. Autres efpeces

de chaifes chez les Romains, qui n’entroient pas dans l’ameublement.

Chaifes für lefquelles les dames romaines fe faifoient

orter. Chaifes pour s’afleoir, en ufage chez différens peuples,

.es chaifes rembourrées nuifibles à la fanté. Quelles font

celles dont les perionnes qui travaillent long-temps dans leur

cabinet, devraient felèrvir. Ibid. 303. a.

Chaife. Grandes -chaifes vitrées que les Romains avoient

dans leurs maifons. IX. 592. b. Chaife dite fella. XIV. 932.

b. Chaife curule. IV. 579. Chaife curule, figure fymbolique.

XV. 729. a. Sur les chaifes des Romains, voyez Litiere.

Chaise curule , ( Hifl. anc. ) comment donnoient leur

fuffrage dans le fenat, les chevaliers qui avoient eu permiflion

defieger fur la çhaife curule. Suppl. II. 303. b.

Chaife percée, fur laquelle on éleve le pape nouvellement

élu. Railleries des proteftans fur cette chaife, tombées aujourd’hui.

Raifon myftérieufe de cette cérémonie. III. 13. b.

CHAISE, ( terme de Jurifpr. féodale) HI. 13. b.

Chaife de Sanßorius , machine qui fait connoître le moment

où il faut mettre des bornes à ion appétit. Raifon pour laquelle

elle fut inventée. L’ufage. de cette chaife affez peu fondé. III.

?f ■ b.

Chaife de Sanßorius : il en efi parlé à l’article Tranfpiration.

XVI. 339. a.

C h a is e , ( Chirur.) pour l’opératipn de la taille. Sa defcription.

Comment on la doit fituer. III. 14. a.

Chaife chirurgicale, chaife propre à faire les opérations

qu’on ne pourrait pas faire aufli. commodément , ni aufli

promptement.fur une chaife ordinaire , ni fur un lit. — Cette

machine eft de l’invention de M. G. Arnaud , doCteur en

médecine , 6*c. Avantages de la chaife chirurgicale. Suppl. II.

303. b. Sa conftruftion& fon méchanifme. Ibid. 304. a. Parties

dont elle eft compofée , avec leurs dimenfions , en pieds ,

pouces & lignes, mefure de France. Ibid. b. Ufages des diffé-

^ j es P^ es de la chaife chirurgicale. Opérations de la tête ,

1 ‘ V3,' a\ de là poitrine , du bas-ventre , pour lefquelles

, ? i* w e couché. Maladies de la vulve, du vagin,

r c " rm >fu fondement. Ibid. b. lithotomie , fiftule à

1 anus, açcouchemens. opérations des extrémités. Ufage de

T F - a i v f c ' s S É P M i l i t é detranfporterttnbleffé

lttdies de la vulve, du vagin A du col de la ma'riee“ ÜiJ.

309. a.

E

CHA Chaife de pofle. Sa defcription, Premieres chaifes de pofte

S ni parurent en 1664. Leur inventeur. Chaifes de crenan.

>n leur fubftitua les fouffiets. Suivirent les chaifes de porte!

Poids des hardes dont on peut lés charger. Deux parties

principales à diftinguer , le train ou brancard, qui eft l’ouvrage

du charron ; & le corps, le coffre ou la caille. IIL 14.

a. Defcription'très-détaillée du, brancard 8c des pièces qui le

compofent. Ibid. b. Defcription du corps de la chaife. Ibid.

1 p: ¿-. Comment la chaife eft fufpendue dans le brancard du

train , de maniere qu’elle ne fe raflent prefque pas des chocs

ou cahots que les- roues peuvent éprouver dans les chemins

pierreux. Ibid. 16. b. La chaife de porte , dont la defcription

vient d’être indiquée, s’appelle chaife de pofle en écrevijfe. Ibid.

17. b. Quoique la chaife de pofte foit légère, relativement

aux autres voitures, elle eft très-pefante en elle-même.

Raifon de cette pefanteur. C’cft pour remédier à cet inconvénient

qu’on a inventé les refforts à la Daléme. Defcription

de cette autre maniera de refforts. 11 y a quelque différence

dans la conftruCtion des chaifes à la Dalême, introduite par

l’application différente des refforts. Perfection qu’on pourrait

donner encore à cette voiture. Ibid. 18. b.

Chaife. On a fubftitué' les cordes de nerfs aux raiforts dés

chaifes & d’autres voitures, & elles y ont très-bien réufli. IV.

208. a. Chevaux de chaifes. VI. 811. a. Sur les chaifes,

voye^ V oiture.

Chaife à porteur, en ufage dans le Japon. XI. 227. b. Chaife

à porteur, repréfentée , vol. VII. des planch. Menuiferie en

voitures , pl. 26. 27. & vol. IX. des planch. Sellier-carroffier,

planch. 4.

C haise portative à la promenade , ( Menuif. ) invention de

cette forte de chaife par un particulier de Grenoble, Suppl. IL

303. a. perfectionnée enfuite par un autre particulier de la

même ville. Defcription de cette chaife. Ibid. b.

Chaife de pofle , repréfentée , vol. VII. des planch. Menuiferie

en voitures , planch. 19 & 20. Chaife de pofte à l’écre-

vifle , vol. IX. des planch. Sellier-carroflier , planch. 13.

Chaife deporte à cul de finge, pl. 14. Chaife ou cabriolet,

pL 15. '

Chaife de grues t 8c autres machines deftinées à élever vdes

fardeaux pelans. III. 18. b.

Chaise , la, ( Géogr. ) en Beatijolois, très-beau château«

Suppl. H. 309. b.

C h a ise -D ie u , ou Ch e ze -D ieu , la , ÇGéogr.) ville d’Auvergne.

Son origine. Monaftere de ce lieu, érigé enfuite en

abbaye. Hommes célébrés qui y ont été inhumés. Suppl. H.

3 09. b.

CHALAND, différence entre chaland & pratique. DI. 18.b.

C h aland , bateau plat deftiné au tranfport des marchandifes.

Rivières que ces bat'eaux fréquentent. Leurs dimen»

fions. III. 18. b.

CHALAXIA , ( Hifl. nat.) pierre finguliere. Propriété que

lui donnoient les anciens. III. 18. b.

CHALAZIA, ( Chirurg. ) petite tumeur dans les paupières.

On ne l’enleve que par l'opération. III. 18. b.

CHALCÉDOINE, ( Géogr. ) ville d’Afie dans la Çythi-

nie. Origine de fon nom. Maladie qu’envoya Vénus aux

Chalcédoniens, pour avoir négligé fon culte. Prodige qui

empêcha Conftantin de rebâtir cette' ville. III. 19. a.

Chalcédoine, concile de Chalcédoine. III. 808. b. 815. a.

Chalcédoine, forte d’agate. Voyeç ce qui en eft dit. 1. 168.

a , b. 169. a.

CHALCÉES , fêtes en l’honneur de Vulcain. Pourquoi

elles furent appellées chalcées. IÜ. 19. a.

CHALCIDIQUE, falle fpacieufe dans une bafilique, ou

temple. Etymologie du mot. III. 19.' b.

CHALCIDIUS, philofophe platonicien ; fa doftrine.VIIL'

518 .b. Son fenriment fur la metempfycofe. XVI. 556. b.

CHALCIS, principaux lieux anciennement appellés de ce

nom. III. 19. b.

CHALCITIS, ( Hifl. nat.) fubftancé minérale dent parlent

quelques anciens ; conjetures fur cette fubftancé. D’où elle

te tirait. Celle qu’on trouve en Auvergne, & qui lui ref-

femble. Divers fentimens fur le chalcitis. On le fait entrer

dans la compofition de la thériaque. III. 19. b.

C h alcitis , ( Géogr. anc. ) diverfes contrées de ce nom¿

M. 19. b.m

CHALCOPHONUS, (Hifl.'nat.) pierre connue des anciens.

Pierre femblable dont parle Anderfon. D’où vient qu’elle

rend un fon tel que celui de l’airain. Pierre de cette efpece

en Canada. ÜI. 20. a.

CHALÇOSTHENE, fculpteur ancien. XIV. 8x8. b.

CHALDAIQUE,période ou faros chaldaïque. IV. 587-«-'

Trois dialeâes de la langue chaldaïque. XV. Lgmes

où l ’on fe fert encore de cette langue. 91 t.b. cibles chal-

daíques. II. 22c. b. Paraphrafes chaldaíques. XI. 920. b. XV-

911 Í. &c: Ufage de íes paraphrafes dans les fynagogues.

x v n . i6t. b. La divinité du Verbe reconnue dans les paraphrafes

chaldaíques. S g Pourquoi la hngue chaldaioue a

i t i celle de la plupart des contrées dAf.e.

CHA CHA Comparaifon de l’hébreu avec cette langue, par rapport à l’agrémeCHAL&

ÉENi£ ( Philofophie des ) Les Chaldéens font les

«lus anciens peuples de l’Orient, qui fefoient appliqués à la

nhilofophie. Les Egyptiens leur ont contefte ce titre. Si les

inondations du NU ont donné naiffance à la géométrie en

Eeypte le grand loifir dont jouiffoient les Chaldéens, jointe

à la beauté °de leur climat, produifit les premières obferva-

tions d’aftronomie. D’aiUeurs la Chaldée étant le premier

pays que les hommes ont habité,il eft naturel de penfer

qu ¡1 fut le premier éclairé de la philofophie. Ténèbres répandues

fur la philofophie de ces premiers tems. IÜ. 20. a. On

n’a pu découvrir quel pouvoit être ce Zoroaftre fi vanté

dans tout l’Orient. Ce qu’on a fuppofé fur fa naiffance &

fur ces ouvrages. Les Chaldéens jouiffoient chez les Babyloniens

de la même confidération que les mages chez les

Perfes. Ibid. b. On peut remarquer que chez tous les anciens

peuples, ceux-là feuls étoient regardés comme les fages

Ïui avoient ufurpé la qualité de miniftres de la religion,

ioftrine des Chaldéens fur la divinité, fur l’origine du monde,

fur l’opération des génies ou dieux fubalternes dont ils

diftinguoient'les bons & les mauvais. Ibid. 21. a. Docilité de

leurs néophites. Ceft déshonorer la raifon, que de la mettre

dans des entraves, ainfi que le faifoient les Chaldéens.

Les Grecs & les Romains, qui penfoient par eux-mêmes,

méritoient feuls le titre de philofophes. poitrine que les

Chaldéens enfeignoient publiquement, qui conduifit le peuple

à faire réfider la divinité dans les affres. Ibid. b. Et ae-là

naquit l’aftrologie judiciaire, dans laquelle les Chaldéens

avoient la réputation d’exceller. Combiens les Orientaux ont

toujours été infatués de cette prétendue fcience. Empire

qu’elle donnoit aux Chaldéens fur les peuples. Mépris que

conçurent pour eux Alexandre &les Romains dans un certain

tems. Il ne paraît pas que Taftronomie ait fait parmi

eux des progrès confidérables. Ibid. 22. a. Antiquité que s’at-

tribuoient les Chaldéens, démentie par les obfervations aftro-

nomiques trouvées à Babylone, du tems d’Alexandre. Epoque

ou remontôient les obfervations qui fe trouvoientinferi-

tes fur des briques à Babylone. Les calculs par lefquels ils

prétencLoient démontrer leur antiquité, n’operent la convi-

étion , qu’autant qu’on y attache des faits dont la réalité ne

foit point fufpe&e. Les calculs aftronomiques appliqués aux

rems anciens, peuvent donner un fyftême a’obfervaüons pour

des tems qui n’ont jamais exifté. Tel eft le cas des Chaldéens,

touchant ces obfervations qui ne comprenoient pas moins que

470,000 ans. Ibid. b.

Chaldéens. La Chaldée fut le premier pays habité par les

hommes, d’où ils fe difberferent enfuite dans les divers pays

du monde. IX. 254. ¿.Royaume des Chaldéens. XIV. 421.

a. La grande étuae des Chaldéens étoit plutôt l’aftrologie,

que l’aftronomie. 1. 785. a. Différence entre les Egyptiens &

les Chaldéens, fur la primauté de leurs dieux. H.620. a , b.

Du calendrier des Chaldéens.XVI. 773. a. 774.a , b. Divi-

fion qu’ils faifoient du tems dans la chronologie. XL 99. b.

XIV. 659.a. Fauffe antiquité qu’ils s’attribuoient. I. s i6. a.

Leurs énormes .calculs à cet égard peuvent fe réduire a quelqu’un

des fyftêmes de nos auteurs , fur la chronologie facrée.

III. 392. b. 393. a. Grand dieu des Chaldéens.SuppLl. 845. b.

CHALEUR, ( Pkyfiq. ) définition. La chaleur eft une perception

particulière ou une modification de notre ame. La

fenfation de chaleur eft proprement une fenfation relative.

Diverfité des fentimens des philofophes fur la chaleur telle

qu’elle exifte dans le corjis chaud. Celui d’Ariftote & des

péripatériciens, réfuté. 111. 23. a. Celui des épicuriens &

autres corpufculaires. Nos derniers auteurs en philofophie

penfent fort diverfement fur ce fujet. Leur recherche con-

fifte à favoir fi la chaleur eft une propriété immuable d’un

certain corps appellé feu, ou fi elle peut être produite en

d’autres corps en altérant leurs parties.

I. Philofophes qui ont embraffé le premierfentiment. Définition

de Boerrhaave. Les effets de ce corps particulier font la

chaleur, la lumière, les couleurs, la raréfaâion, la brûlure.

Ibid. b. Le feu peut exifter ou demeurer caché fans produire

aucun effet, ou,félon certaines circonftances, ne fe rendre

fenfible que par une partie de fes effets. Il n’y- a qu’une

chofe que tous ces effets demandent en général ; favoir que

le feu foit amaffé ou réduit dans un efpace plus étroit. L on

peut dire en un fens, qu’il échauffe, brûle & luit actuellement

par-tout, & dans un autre fens, qu’il n’échauffe, ne

brûle & ne luit nulle part. Ibid. 24. a. L’amas ou la collection

du feu fe fait de deux manières, ou en déterminant

le feu vague vers un feul point, en l’amaffant purement &

Amplement dans un efpace plus étroit. Autres circonftances

Particulières qui doivent concourir pour rendre le feu fenfible.

H. Philofophes méchaniciens, tels que Bacon, Boyle, Newton

, qui ont embraffé le fécond fentiment: Ibid. b. Bacon , dans

un traité exprès, foutient que la-chaleur eft une forte de

mouvement ; que c’eft un mouvement d’epetenfion ; que ce

Tome 1,

mouvement eft dirigé du centre vers la circonférence, &

de bas en haut; que ce mouvement n’eft point égal, ni dans

tout le corps. Sentiment de Defcartes. Boyle foutient l’opinion

de la producibilité du chaud : expériences & réflexions

fur lefquelles il fe fonde. Ibid. 25. a. Une preuve que la

chaleur peut être produite méchaniquement, félon cet auteur,

c’eft qu’il n’y a qu’à réfléchir fur la nature qui femble con-

fifter principalement dans le mouvement. Conditions qui doivent

accompagner ce mouvement : i°. que l’agitation des

parties du corps foit violente , & que les particules agitées

raient affez petites, pour qu’aucune d’elles ne puiffe tomber

fous les fens ; 20. que la détermination du mouvement

foit diverfifiée & dirigée en tout fèns. Ibid. b. Ce fyftême eft

pouffé plus loin par Newton. Il ne regarde pas le feu comme

une efpece particulière de corps doué originairement de

telle & telle propriété ; mais, félon lu i, le feu n’eft qu’un

corps fortement igné, c’eft-à-dire, chaud & échauffé au

point de jetter une lumière abondante. Obfervations & expériences

en faveur de cette opinion. Ibid. 26. a. M. Homberg

foutient que le principe ou élément chymique qu’on appelle

foufre eft du feu réel, 8c par conféquent que le feu eft un

corps aufli ancien que les autres. Le do&eur Sgravefande eft

à-peu-près dans le même fentiment, 6>c. M. Lémery no fe

contente point de placer le feu dans les corps, comme un

élément ; il le prétend répandu également par-tout, & dans

les efpaces vuides, aufli-bien que dans les intervalles infen-

fibles qui fe trouvent entre les parties des corps. Ibid. ¿. Expérience

de Boyle par laquelle on échauffe des liqueurs froides

avec de la glace. Différens degrés de froid & de chaud qu’on

éprouve en pénétrant dans la terre. Caufes qu’on en imagine.

A mefure que l’on monte fur de hautes montagnes, l’air devient

froid & perçant. Ibid. 27. a. A quoi on l’attribue. Caufe de la

diverfité de chaleur dans les différens climats de la terre.

Calcul mathématique de l’effet dufoleil en* différentes fai-

fons & fous différens climats, donné par M. Halley. Diverfes

caufes de chaleur ou de froid, tirées de la fituation particulière

& de la nature d’un Heu. Ibid. b. Conféquences des

calculs de M. Halley. Objeôions qu’on pourrait lui faire fur

cette théorie de la chaleur. Ibid. 28. a. Pourquoi la plus grande

chaleur d’été & le plus grand froid de l’hiver n’ont pas lieu

les jours des folftiçes. Ibid. b. Selon M. de Mairan, il y a fur

la terre une chaleur permanente de 393 degrés, auxquels le

foleil en ajoute 66 en été, & un en luver.Jbid. 29. a.Source

de cette chaleur permanente. Méthode par laquelle il parvient

à trouver le rapport de 66 à 1. La chaleur d’été & le

froid de l’hiver doivent être plus forts dans le climat oppofé

au nôtre, toutes chofes d’ailleurs égales. Ibid. b.

Chaleur y en philofophie fcholaitique, fe diitingue en aâuellc

& potentielle. Les péripatériciens expliquent la chaleur de la

chaux vive par antipériftafe. Caufe delà chaleur potentielle,

félon les épicuriens. IÜ. 29. b. M. Lémery obferve que dans

la calcination de la chaux vive , du régule d’antimoine, de

l’étaùi y &c.Xo feu dont ces corps s’imbibent fait une addition

fenfible. à leur poids; que pendant cet emprifonnemént, ce

feu conferve toutes les propriétés particulières du feu , comme

il parait, parce qu’étant une fois remis en liberté., H produit

tous les effets du feu naturel. Objeélions & réponfes. Ibid.

30. a. Expérience de M. Boyle fur la chaux vive : fon fentiment

fur la caufe de cette difpofition qu’elle a de s’échauffer

dans l’eau. Pourquoi, félon- lüi-, les fels produifent plus

promptement les mêmes effets que ne fait l’eau chaude, en

verfantdes efprits acides fur dé bonne chaux vive. Ibid. b.

De toutes les opinions des-philofophes fur la chaleur, celle

de M. Lémery paraît être la plus fuivie. Ibid. 31. a.

Chaleur. I. Quelques obfervations fur la lumière 6» la chaleur.

En quoi l’une diffère de l’autre. IX. 720. a. Examen de la

queraon,s’il peut y avoir de la chaleur fans lumière, & de

la lumière fans chaleur. Ibid. La chaleur qui accompagne la

lumière n’eft que le toucher de la lumière qui agit comme

corps folide, ou comme une maffe de matière en mou ve-

ment..XV. 30. a.

II. De la nature de la chaleur. Caufe de la chaleür, félon

Newton. XVII. 230. b. Corps dans lefquels la fermentation

produit une chaleur fpontanée. 28q. a. Augmentation de chaleur

par le mélange de l’eau avec l’efprit-de-vin. 289. a. Conjecture

de Newton fur la communication de la chaleur dans

le vuide. 574. a. La putréfaction peut donner une certaine

chaleur aux corps dans lefquels elle eft excitée. VII. 321. a.

Les corps élaftiques paroiflent les plus propres à raffembler

le feu. v l. 601. b. De la chaleur produite par les effervef-

cences. V. 404. b. De la chaleur acquife par le frottement :

les corps noirs s’échauffent plus facilement que les blancs.

Les terres blanches donnent beaucoup de chaleur, & en con-

fervent peu. VL 601. b. IV. 330. b. Chaleur potentielle. XIIL

182.«.

IIL' Obfervations chymiques fur la chaleur. La chaleur con-

fidérée comme l’un des deux agens généraux en chymie,

dont le deuxième eft le menftrue. Loix félon lefquelles leur

aCtion fe complique. III..417. b. Les rapports & la chaleur

X x x