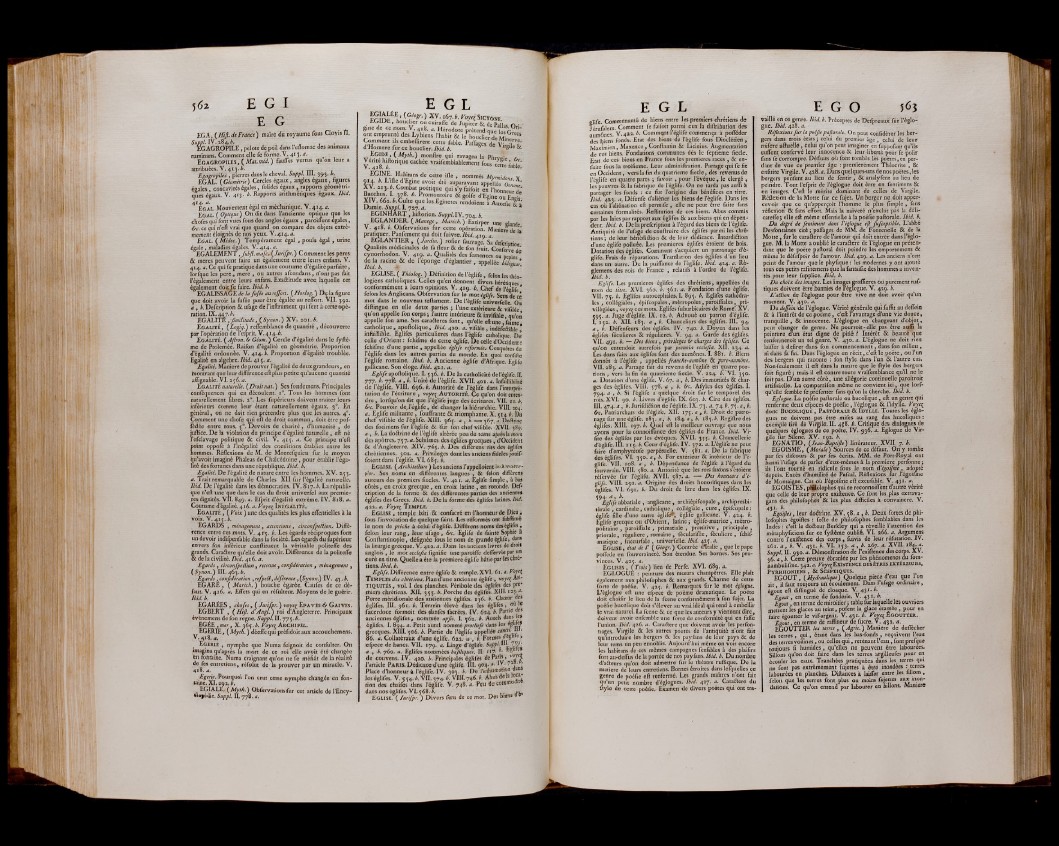

562 E G I

E G

EGA, (HiJL de France) maire du royaume fous Cloyis ÏI.

^TgAGROPILE , pelote de poil dans l’cAomac des animaux

ruminans. Comment elle le forme. V. 413. a.

EgagROPILES , ( Mat. mid. ) faufles vertus quon leur a

attribuées. V . 4x3. b.

Egagropiles , pierres dans le cheval. Suppl. 111. 393. b.

EGAL. ( Géométrie) Cercles égaux, angles égaux, figures

égales, concavités égales, folidcs égaux, rapports géométriques

égaux. V. 413- b. Rapports arithmétiques égaux. Ibid.

E g a l. Mouvement égal en méchaniquc. V. 414. a.

E g a l . ( Optique) On dit dans l’ancienne optique que les

chofcs qui font vues fous des angles égaux , parôilfent égales,

bc. ce qui n’eA vrai que quand on compare des objets extrêmement

éloignés de nos yeux. V . 414. a.

E g a l . (Médec.) Tempérament égal, pouls égal, urine

égale, maladies égales. V. 414. a.

EGALEMENT ,fubfi.mafcAJurifpr.) Comment les pères

& meres peuvent faire un également entre leurs enfans. V.

414. a. Ce qui fe pratique dans une coutume d'égalité parfaite,

lorfquc les pere, merc, ou autres afeendans, n’ont pas fait

¡’également entre leurs enfans. Exactitude avec laquelle cet

également doit/c faire. Ibid. b.

EGALISSAGEde la fufle aurejjori. ( Horlog.) Delà figure

que doit avoir la fuféc pour être égalée au refiort. VII. 392.

a , b. Description 8c ufage de l’inflrümcnt qui fert à cette opération.

IX. 447. b.

ÉGALITÉ , Jîmilitude, ( Synon.) XV. soi.*.

E g a l i t é , ( Logiq.) rcffcmblancc de quantité, découverte

par l’opération de l’cfprit. V.414.b.

E g a l i t é . ( AJlron. 6* Glom. ) Cercle d’égalité dans le fyAê-

me de Ptolcmée. Raifon d’égalité en géométrie. Proportion

d’égalité ordonnée. V. 414. b. Proportion d'égalité troublée.

Egalité en algèbre. Ibid. 413. a.

Egalité. Maniéré de prouver l’égalité de deux grandeurs, en

montrant que leur différence cit plus petite qu’aucune quantité

afiignablc. VI. 2jd. a.

E g a l i t é naturelle. ( Droit nat. ) Ses fondemens. Principales

conséquences qui en découlent. i°. Tous les hommes font

naturellement fibres. 2°. Les fupéricurs doivent traiter leurs

inférieurs comme leur étant naturellement égaux. 30. En

général, on ne doit rien prétendre plus que les autres. 40.

Comment une chofe qui cil de droit commun, doit être pof-

fédéc entre tous. 30. Devoirs de charité, d'humanité , de

îuilicc. De la violation du principe d’égalité naturelle, eA né

Tcfclavagc politique & civil. V. 41 3. a. Ce principe n’eil

point oppofe à 1 inégalité des conditions établies entre les

nommes. Réflexions de M. de Montefquicu fur le moyen

bu’avoit imaginé Phalcas de Cluflcécloinc, pour établir l’égalité

des fortunes dans une république. Ibid. I.

Egalité. De l’égalité de nature entre les hommes. XV. 233.

a. Trait remarquable de Charles X ll fur l’égalité naturelle.

Ibid. De l’égalité dans les démocraties. IV. 81 y.b. La république

n’eil une que dans le cas du droit univerfel aux prcmic-

rcsdignités. VII. 849. a. Eîprit d’égalité extrême. IV. 818, a.

Coutume d’égalité. 4 16. a. Poyc[ I n é g a l i t é .

E g a l i t é , f Voix ) une des qualités les plus effcnticllcs à la

voix. V. 415. b.

EGARDS , ménagement t attentions, circontpeilion. Différence

entre ces mots. V. 41-3. b. Les égards réciproques font

un devoir inèfifpenfablc dans la fociété. Les égards du lupérieur

envers fon inférieur conftitueut la véritable politeffe des

trands. Caraélerc qu’elle doit avoir. Différence de la politcfTe

l de la civilité. Ibid. 416. a.

Egards y circonfpellion, retenue, confidération , ménagement,

( Synon.) III. 461.b.

Egards, confidération, refptél, déférence, (Synon.) IV. 43. b.

EGARE , ( Maréch. ) bouche égarée. Caufes de ce défaut.

V . 416. a. Effets qui en réfultcnt. Moyens de le guérir.

Ibid. b.

ÉGARÉES , chofe s , ( Jurifpr. ) voycç Epaves & G ai ves.

EGBERT , ( Hifl. d’Angl. ) roi d’Angleterre. Principaux

événemens de fon règne. Suppl. II. 773. b.

EGÉE, mer, X. 265. b. Payeç A r c h ip e l .

EGERIE, ( Mytn. ) déoffcqui préfidoit aux accouchcmens.

V._4i8. a.

ë g e r i e , nymphe que Numa feignoit de confulter. On

imagina qu’après la mort de ce roi elle avoit été changée

fcn foftftinc. Numa craignant qu’on ne fe méfiât de la réalité

dc^fcs entretiens, réfolut de la prouver par Un miracle. V.

MiiïÈM Pourquoi l’on crut cette nymphe changée en fontaine.

XI. 202. b. 7 V 6

-t ^9 i ( MX11!- ) Obfervations fur cet article dcl’Ency-

•Wyédie. Suppl. fl, 778. a.

E G L

. o •

gmc de ce nom V 4,8. Hérodote prétend lotie 1„

ont emprunté de. Lyb.cn. l’habit & le bouclier de Mine v?

Comment ils embellirent cette fable. PalTagc. £ $ £ £ %

d Homère fur ce bouclier. Ibid. b. v,rgde&

\rF^lDJ n qui ravagea la Phryeic a .

Vérité luAorique cachee vraifemblablcmcnt fous 7cttc fable

EGfN,iÎ.nHÎ ' Hnl dc >*• > nommés x

014. b. L.fledEemc avoir été auparavant appelléc Oaon

XV. 113. b. Combat poétique qui . ’y faifoit en l’honneur de"

YIV / V i rtomoinoire & golfe d’Eginc ou En.;'.

XIV. 66e. b. Culte que le. Egutctc. rendoient 5 Auxefie S ï

Damie. Suppl. I. 727. a. a

EGINHART > hiAorien. Suppl. IV. 704. b.

EGLANDER. {Monta. Marie/,.) Exllrper une glande

V. 418. e. Obfervations fur cette opération. Manier? de la

pratiquer. Panfement qui doit fuivre. Ibid. 41a. a.

EGLANTIER, (Jardin.) rofier fauvage. Sadcfcrhition

Qualités médicinales de fa fleur 8c de fon fruit, Conferve dé

cynorrhodon. V. 4 ta. a. Qualités des femcnccs ou pepins

delà racine 8c de 1 éponge d’églantier, appelléc tédéguar

Jbtd. b. % “ *

EGLISE. (Théolog. ) Définition de l’églifc, félon les théologiens

catholiques. Celles qu’en donnent divers hérétiques

conformément a leurs opinions. V. 419. b. Chef de l’égiife

félon les Anglicans. Obfervation fur le mot églife. Sens de ce

mot dans le nouveau teflament. De l’églife univerfelle. On

diAingue en elle deux parties ; l’une extérieure 8c vifible

qu’on appelle fon corps ; l'autre intérieure 8c invifible, qu’on

appelle fon ame. Scs caraétcrcs font, qu’elle cA une feinte

catholique, apoAolique, Ibid. 420. a. vifible, indéfectibleI

infaillible. Eglifes particulières dans l’égiife catholique. De

celle d’Orient : fchifme dc cette églife. De celle ¿'Occident :

fchifme d’une partie , appelléc éeltfe réformée> Conquêtes dé

l’églife dans les autres parties du monde. En quoi confifte

l’églife romaine. Ibid. b. Ancienne églife d’Afrique. Eglife

gallicane. Son éloge. Ibid. 421. a.

Eglife apoAolique. I. 526. b. Dc la catholicité del’églife. IL

777. b. 778. a , b. Unité de l’églife. XVII. 40t. a. Infaillibilité

dc l’éghfe. VIII. 696. b. Autorité de l’églife dans l’interprétation

de l’écriture , voye[ A u t o r i t é . Ce qu’on doit entendre

, lorfqu’on dit que l’églife juge des écritures. VII. n. b.

6>c. Pouvoir de/l’églife, de changer la hiérarchie. VIII. 204.

a. Eglife militante, fouffrante 8c triomphante. X. 314. b. Du

chef vifible de l’églife. XIII. 363. a , b. —• 367. a. DoAririe

des focinicns fur 1 églife 8c fur ftfn chef vifible. XVII. 389.

a , b. La doélrine de l’églife altérée peu de teins après la mort

des apôtres. 737. a. Schiiincs des églifes grecques, d’Occidcnt

& d’Angleterre. XIV. y(»<. b. Des dinerens rits des églifes

chrétiennes. 202. a. Privilèges dont les'anciens fideles jouif-

foient dans l’egüfc. VI, 683. b.

E g l i s e . (Architeflure) Les anciens l’appelloient

fitr. Ses noms en différentes langues , & félon différera

auteurs des premiers ficelés. V. 421. a. Eglife Ample -, à bas

côtés, en croix grecque, en croix latine, en rotonde. Def*

cription de la forme 8c des différentes parties des anciennes

églifes des Grecs. Ibid. b. Dc la forme des églifes latines. Ibid.

422. a. Voyc{ T em p le .

E g l i s e , temple bâti 8c confacré en l’honneur de Dieu,

fous l’invocation de quelque feint-. Les réformés ont fubffitué

le nom dc prêche ï celui d’égüfe. Différons noms des églifes,

félon leur rang, leur ufage, bc. Eglife de feinte Sophie à

ConAantinople, défignéc fous le nom de grande églife, dans

la liturgie grecque. V7 422. a. Dans IcsRiicicns livres dc droit

anglois, le mot ecclefia fignifie une paroiffe deflervie par un

curé en titre. Quelle a été Ja première églife bâtie par les chrétiens.

Ibid. b.

Eglife. Différence entre églife & temple. XVI. 61. à. Vost{

T em p le s des chrétiens. Plana’unc ancienne églife, voye{ Ant

i q u i t é s , vol. I des planches. Péribolc des églifes des pre*

miors chrétiens. XII. 333. b. Porche des églifes. XIII.

PoTte méridionale-des anciennes églifes. 13'd. b. Choeur de»

églifes. III. 361. b. Terrfm élevé dans les églifes » ou 1®

facerdoce formoit des danfés fecrées. IV. 6%4. b. Partie de»

anciennes églifes., nommée apfis. I. 362. b. Autels dans; le»

églifes. I. 894. a. Petit autel nommé protheft 'dans les

grecques. XlII. 306. b. Partie de l’églife appelléc '

06. a. Collatéraux d'une églife. 622. a , b. E o t r n e s *

cfpecc de bancs. VII. 179. a. Linge d’égltfe.

b. 760. Eglifes nommées bafiliques. II. 1

b. Principales égHfes dt rafrt »

« d’une eglife. III. 904. a. lV- 7a■ • *

de couvens. IV. 420.

l’article P a r i s . Dédicace

Place d’honneur à l’églife. IV. 303. b. De rinhutnat^ndan»

les églifes. V. 3 34. b. Vil. 374. b. VIII. 746. b. Abus de la

tion des chaifcs dans l’égllfe. V. 748. a. Peu de connu10

dans nos églifes. VI. <68.0, »l,

E g l i s e . ( Jurifpr. ) Divers fens dc ce mot. Des biens

E G L E G O 5^3

elife. Communauté de biens entre les premiers chrétiens de

Jérufalcm. Comment fe faifoit parmi eux la diAribution des

aumônes. V. 4221 b. Comment 1 eglife commença à pofféder

des biens fonds. Etat des biens de l'égiife fous Dioclétien,

Maximicn, Maxence, ConAnntin & Licinitis. Augmentation

de ces biens. Fondations communes dés le feptieme ficelé.

Etat de ces biens en France foüs les premières races, & en-

fuite fous la troifieme. Leur adminiAration. Partage qui fe fit

en Occident, vers la fin du quatrième ficclc, des revenus dc

l’égiife en quatre parts ; favoir , pour l’évêquc, le clergé ,

les pauvres & la fabrique dc l’églitc. On ne tarda pas aulfi à

partager les fonds : ce fut l’origine des bénéfices en titre.

Ibid. 423. at Défenfe d’aliéner les biens de l’égiife. Dans les

cas ou l'aliénation cA permife , elle ne peut être faite fans

certaines formalités. ReAitution de ces biens. Abus commis

par les laïcs par rapport aux églifes 8c aux biens qui en dépendent.

Ibid. b. De la prefeription à l’égard des biens dc l'égiife.

Antiquité de l’ufagc de conAruire des églifes parmi les chrétiens

; de leur bénédiilion 8c de leur dédicace. Interdiâion

d’une églife polluée. Les premières églifes éroient de bois.

Dotation ¿es églifes. Comment s’acquicrt un patronage d’é-

glifc. Frais de réparations. TranAation des églifes d'un fieu

dans un autre. De la puiflance dc l’égiife. Ibid. 424. a. Ré-

glentens des rois dc France , relatifs à l’ordre de l’égiife.

Ibid. b.

Eglife. Les premières églifes des chrétiens, appellées du

nom de titre. XVI. 360. b. 361. a. Fondation d’une églife.

VII. 73. b. Eglifes autocepliales. I. 893. b. Eglifes cathédrales

, collégiales, épifcopales, métropoles, paroifiiales, privilégiées

, voyez ces mots. Eglifes fuburbicaires de RomêTXV.

<95. a. Juge d’églife. IX. 12. b. Advoué ou patron d’églife.

1. 132. b. XII. 183. a y b. Chanceliers des églifes. III. 94.

a y l. Défenfeurs des églifes. IV. 740. b. Doyen dans les

églifes féculicrcs & régulières. V. 94. a. Garde des églifes.

VII. 491. b. — Des biens, privilèges 6* charges des églifes. Ce

[u’on entendoit autrefois par pecunia ecclefia. Xll. 234. a.

,cs dons faits aux églifes font des aumônes. I. 881. b. fiions

donnés à l’églifc , appellés franche-aumène & pure-aumône.

VII. 283. a. Partage fait du revenu dc l’égiife ctl quatre portions

, vers la fin du quatrième fiecle. v. 224. b. VI. 330.

a. Dotation d’une églife. V. 67. a , b. Des immunités & charges

des églifes. VIII. 378. a , b. tyc. Afyles des églifes. I.

794. a , b. Si l’égiife a quelque droit fur le temporel des

rois. XVI. 90. ¿.Livres d’églife. IX. 603. b. Cire des églifes.

III. 474. a , b. Jurifdiélion de l’églifc. IX. 73. a. 74. b. 73. a, b.

&c. Patriarchats dc l’égiife. Xll. 173. a , b. Droit dc patronage

fur une églife. 183. a, b. 184.8, b. 183 .b. Rugi Are des

églifes. XIII. 197. b. Quel eA le meilleur ouvrage que nous

ayons pour la connoifîancc des églifes dc France. Ibid. Vi-

fitc des églifes par les évêques. XVII. 333. b. Chancellerie

d’églife. III. 115. b. Cour d’églifc. IV. 372. a. L’églife ne peut

faire ¿’emphytéofe perpétuelle. V. 381. a. Dc la fabrique

des églifes. VI. 330. 8, b. For extérieur 8c intérieur de l’églife.

VII. 108. 8 , b. Dépendance dc l’égiife à l’égard du

iouvernin. VIII. 380. a. Autorité que les rois fexons s ¿toient

téfervée fur l’égiife. XVII. 387. a. —- Des honneurs d’églife.

VIII. 201. 8. Origine des droits honorifiques dans les

églifes. VI. 091. b. Du droit dc litre dans les églifes. IX.

394. a y b.

Eglife abbatiale , anglicane, archiépifcopalc , archiprcsbi-

téralc, cardinale, catholique, collégiale, cure, épifcopale :

églife fille d’une autre églife*1, églilc gallicane. V. 424. b.

Eglife grecque ou d’Orient, latine; églifc-matrice , métropolitaine

, paroiffiale , primatiale , primitive , principale ,

prioralc, régulière, romaine, féculariféc, fécuhcrc , fchif-

matique , fuccurfalc , univerfelle. Ibid. 423. a.

E g l i s e , état de V ( Géogr. ) Contrée d'Italie , que le pape

poflede en fouvcraincté. Son étendue. Ses bornes. Scs provinces.

V. 423. 8.

E g l i s e s , (Trois) fieu de Perfc. XVI. 689. a.

EGLOGUÈ : peinture des moeurs champêtres. Elle plaît

également aux philofophes & aux grands. Charme dc cette

forte de poéfie. V. 423. b. Remarques fur le mot églogue.

L’égloguc cA une cfpecc de poème dramatique. Le poëte

doit cnoifir le lieu de la fcenc conformément a fon fujet. La

poéfie bucolique doit s’élever au vrai idéal qui tend à embellir

le vrai naturel. La fcenc 6c ce que les auteurs y viennent dire,

doivent avoir cnfcmble une forte dc conformité qui en fafle

l’union. Ibid. 426. a. Caraélerc que doivent avoir les perfon-

nages. Virgile 6c les autres poètes dc l’antiquité n’ont fait

qu introduire les bergers 6c les payfans de leur pays 6c dc

leur tems un peu ennoblis. Aujourd’hui même on voit encore

les habit ans de ces mêmes campagnes fcnfiblcs à des plaifirs

fort au-dcfliis de la portée dc nos payfans. Ibid. b. Du nombre

•d’aéieürs qu’on doit admettre fur fe théâtre ruAique. Dc la

matière dc leurs entretiens. Bornes étroites dans lefquclles ce

genre dc poéfie cA renfermé. Les grands maîtres n’ont fait

qu’un petit nombre ¿’églogucs. Ibid. 427. a. Caraélere du

Aylo de cette poéfie. Examen dc divers pootes qui ont travaillé

en ce genre. Ibid. b. Préceptes de Dèfpreaux Air l’églo-

gue. Ibid. 428.8. *

Réflexions fur la poéfie pafiorale. On peut confidérer les bergers

dans trois états ; celui du premier âge , celui de leur

mifere aéluclle, celui qu’on peut imaginer en fuppofent qu’ils

euffent confervé leur innocence 6c leur liberté pour fe polir

fans fe corrompre. Défauts où font tombés les poètes, en perdant

de vue Ce premier âge : premièrement THéocrite , 8c

enfuite Virgile. V. 428.8. Dans quelques-uns de nos poètes, les

bergers penfent au lieu de fentir, 6c analyfent au lieu de

peindre. Tout l’efprit de l’égloguc doit être en fentimens 8c

en images. C’eA le mérite dominant de celles de Virgile.

Réflexion dc la Motte fur ce fujet. Un berger ne.doit apper-

cevoir que ce qu’apperçoit l’homme le plus Ample , fans

réflexion 6c fans effort. Mais la naïveté n’exclut pas la déli-

cateffe; elle eA même cflenticlle à la poéfie paAorale. Ibid. b.

Du degré de fentiment dont téglogue eflf fufctptible. L’abbé

Desfontaines cité ; partages dc MM. de Fôntcnelle 6c de la

Motte, fur le caraâerc de l’amour qui doit entrer dans l’églo-

guc. M. la Motte a oublié le caraélerc dc l’églôgue en prétendant

que le poëte paAoral doit peindre les emportemens 6c

même le défcfpoir de l’amour. Ibid. 429. a. Les anciens n’ont

peint de l’amour que le phyfique : les modernes y ont ajouté

tous ces petits rzfinemens que la fantaifie des hommes a inventés

pour leur fupplice. Ibid. b.

Du choix des images. Les images grofiieres ou purement rnf-

tiques doivent être bannies dé i’églogue. V . 429. b.

L’aflion dc l’églogue pour être vive ne doit avoir qu’un

moment. V. 430. a.

Du dejfein de l’égloguc. Vérité générale qui fuffit au deffein

6c à l’intérêt de ce poeme, c’eA 1 avantage d’une vie douce,

tranquille, 6c innocente. L’églogue en changeant d’objet,

peut changer de genre. Ne pourrait-elle pas être aufli la

peinture aun état digne de pitié i Intérêt 6c beauté que

renfermerait un tel genre. V. 430. a. L’égloguc ne doit rien

laiffer à defirer dans fon commencement, dans fon milieu,

ni dans fa fin. Dans l’églogue en récit, c’eA le poète, ou l’un

des .bergers qui raconte : fon Aylc dans l'un ôc l’autre cas.

Non-feulement il eA dans la nature que le Ayle des bergers

foit figuré ; mais il en contre toute vraifemblance qu’il ne le

foitpas. D’un autre côté, une allégorie continuelle paraîtrait

artificielle. La comparaifon même ne convient ici, que lorf-

qu’ellc femble fe préfentèr fans qu’on la cherche. Ibid. b.

Eglogue. La poéfie paAorale ou bucolique, eA un genre qui

renferme deux cfpcces dé poéfie, l’églogue 6c l’idylle. Voyei

doric B u c o l iq u e , P a s t o r a l e 6c I d y l l e . Toutes les églo-

gues ne doivent pas être mifes au rang des bucoliques :

exemple tiré de Virgile. II. 438. b. Critique des dialogues de

quelques églogucs de ce poëte. IV. 936. a. Eglogue de Virgile

i'ur Silène. XV. 192. b.

EGNATIO, (Jtan-Baptifie) littérateur. XVII. 7. b.

EGOÏSME, (Morale) Sources dc ce défaut. On y tombe

par fes difeours 6c par fes écrits. MM- de Port-Royal ont

banni l’ufage de parler d’eux-mêmes à la première pcrfbnnc ;

ils l'ont tourné en ridicule fous le nom A’égoïfme, adopté

depuis. Excès ¿’humilité de Pafcal. Réflexions fur Tégoïime

de Montaigne. Cas où l’égoïfme cA cxcufablc. V. 431. 8.

EGOÏSTES, ptyjfelophcs qui ne reconnoiffent d’autre vérité

que celle de leur propre exiAencc. Ce font les plus extrava-

gans des philofophès 6c les plus difficiles à convaincre. V.

431. b.

Egoïjles, leur doârinc. XV. 38. a , b. Deux fortes de philofophes

égoïAes : feéle de philofophes fcmblables dans les

Indes : c’elt le doâcur Berkley qui a réveillé l’attention des

inétaphÿficicns fur ce fyAême oublié. VI. 266. a. Argumens

contre i’exiAence des corps, fuivis de leur réfutation. IV.

261. 8 , b. V. 431. b. VI. X33. 8 , b. 267. 8. XVII. 184.8.

Suppl. II. 930.8. Démon Aration de l’exiAence des corps. XV.

“io. a, b. Cette preuve ébranlée par les phénomènes du fom-

nambulifme. 342.8. ^ ¿ { E x i s t e n c e d es ê t r e s e x t é r i e u r s ,

P y r r h o n ie n s , 8c S c e p t iq u e s .

EGOUT, (Hydraulique) Quelque piece deau que Ion

ait, il faut toujours iin écoulement. Dans l’ufage ordinaire,

égout eA diAingué de cloaque. V. 431. *•

Egout y en terme dc fonderie. V. 431. b.

Egout y en terme dc miroitier ; table fur laquelle les ouvriers

mettent les glaces au teint, pofent la glace étamée, pour en

foire égoutter le vif-argent. V. 431. b. Voye{ E g o u t t e r .

Egout, en terme de raffineur de fucre. V. 432. a.

EGOUTTER les terres, (Agric.) Maniéré de defféchcr

les terres, qui, étant dans les bas-fonds, reçoivent l’eau

des terres voifincs, ou celles qui, retenant l’eau, font prefque

toujours A humides , qu’elles ne peuvent être labourées.

Sillons qu’on doit faire dans les terres argilleufcs pour en

écouler les eaux. Tranchées pratiquées dans les terres qui

ne font pas extrêmement fujettes à être inondées : terres

labourées en planches. DIAances à laiffer entre les filions,

félon que les terres font plus ou moins fuiettes aux inondations.

Ce qu’on entend par labourer en billons, Manière