b û ACA

¡¡¡¡¡si

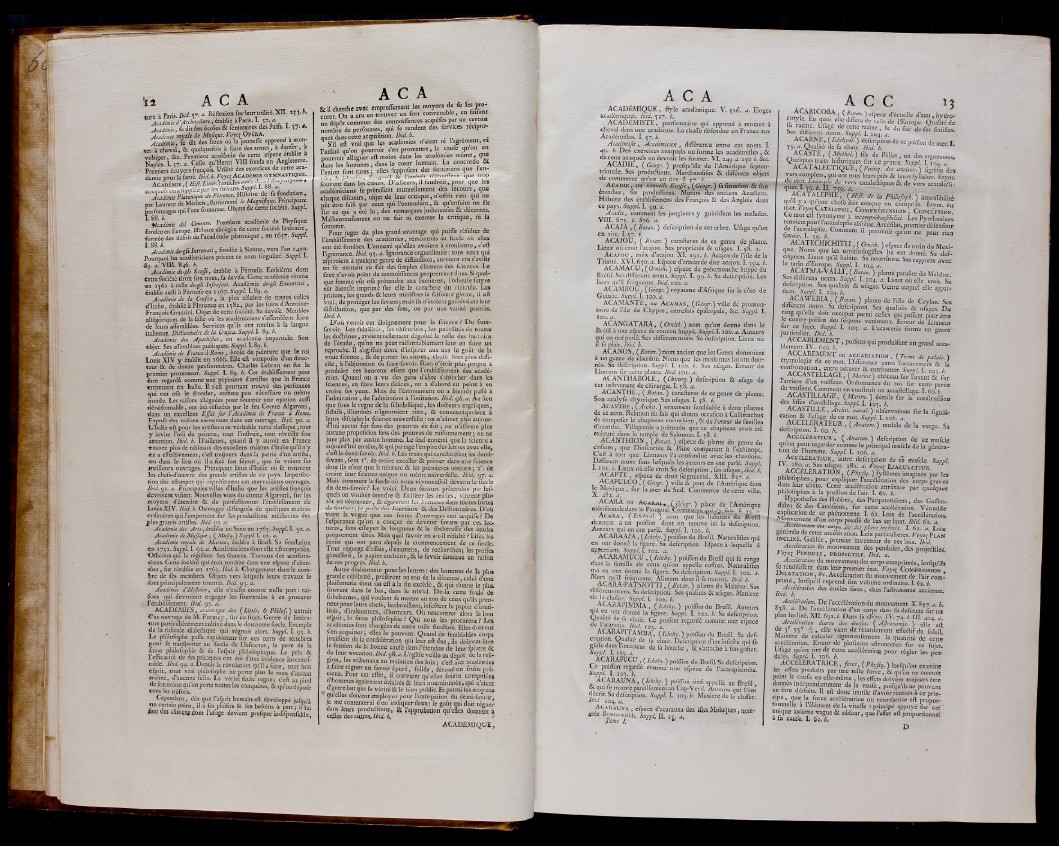

1 2

mre à Paris. lb il Ç7- «• Ré t o n fur leur iiriïtè.Xn. »53- *•

Académie d'ArchiuOurt, établie à Paris. *• S7* *•

Académie, fe dit des écoles & fémmaires des Juifc. I. 57.

■ Académie royale de Mufique. Voye[ OPERA.

Académie, le dit des lieux ou la jeuneffe apprend à monter

à cheval, & quelquefois à faire des armes, à danier, a

voltieer, &c. Première académie de cette efpece établie a

Naples. I. «57. a. Celle gu’Henri VIII fonda en Angleterre.

• Premiers écuyers françois. Utilité des exercices de cette académie

pour la fanté. Ibid. b. royrçACADÉMi

Académie , ( Uift. Litter.)âmSéSk articles j * gg 4

mmsei^Æd^par Laurent de Médicis, furnommè U Magnifique. Principaux

l ^erfonnages qui l’ont foutenue. Objets de cette fociété. SuppL Académie del Cimento. Première académie de Phvfique

fondée en Europe. Hiftoire abrégée de cette fociété littéraire ,

formée des débris de l’académie platonique, en 1657. SuppL

^Académie de-gli Intronati, fondée à Sienne, vers l’an 1450.

Pourquoi les académiciens prirent ce nom lingulier. SuppL I.

$9.a. v m . 846. b. _ m S

Académie de-gli Scojfi, établie à Péroufe. Emblème dont

«ette fociété tiroit fon nom,fa devife. Cette académie réunie

■en 1361 à celle de-gli Infenfati. Académie de-gli Excentrici,

établie auffi à Péroufe en 1567. SuppL 1. 89. a.

Académie de la Crufca, la plus célébré de toutes celles

d’Italie, établie à Florence en 1582, par les foins d’Antoine-

FrançoisGrazzini. Objet de cette fociété. Sa devife. Meubles

allégoriques de la falle où les académiciens s’affemblent. Lieu

de leurs affemblées. Services qu’ils ont rendus à la langue

-italienne. Diélionhaire de la Crufca. Suppl. I. 89. b.

Académie des Apathifies, ou académie impartiale. Son

•objet. Ses affemblées publiques. Suppl. 1. 89. b.

Académie de France à Rome, école de peinture que le roi

Louis XIV y établit en 1666. Elle eft compofée d’un directeur

& de douze penfionnaires. Charlès Lebrun en fut le

premier promoteur. Suppl. I. 89. b. Cet établifiement peut

être regardé comme une pépinière d’artiftes que la France

entretient en Italie. Il s’eil pourtant trouvé des perfonnes

qui ont ofé le fronder, comme peu néceffaire ou même

inutile. Les raifons alléguées pour loutenir une opinion auffi

déraifonnable, ont été réfutées par le feu Comte Algarotti,

dans un excellent Ejfai fur VAcadémie de France à Rome.

Expofé des raifons contenues dans cet ouvrage. Ibid. 90. a.

L ’Italie eft pour les artiftes une véritable terre claffique ; tout

y invite l’oeil du peintre, tout l’inftruit, tout réveille fon

attention. Ibid. b. D’ailleurs, quand il y auroit en France

-encore plus de tableaux des excellens maîtres d’Italie qu’il n’y

•en a effectivement, c’eft toujours dans la patrie d’un artifte,

ou dans le lieu où il a fixé fon féjour, que fe voient fes

meilleurs ouvrages. Principaux lieux d’Italie où fe trouvent

les chefs-d’oeuvre des grands artiftes de ce pays. Imperfection

des eftampcs qui repréièntent ces merveilleux ouvrages.

Jbid.yi.a. Principales villes d’Italie que les artiftes françois

devraient vifiter. Nouvelles vues du comte Algarotti, fur les

moyens § d’étendre & de perfectionner l’établiflèment de

Louis XTV. Ibid. b. Ouvrages diftingués de quelques maîtres

-ordinaires qui l’emportent fur les productions médiocres des

' ¿>lus grands artiftes. Ibid. 02. a.

■ Académie des Arts, établie en Saxe en 1765. Suppl. I. 92. a.

Académie de Mufique , ( Mufiq.) Suppl. I. 92. a.

Académie royale de Marine, établie à Breft. Sa fondation

pn| 1752. Suppl. I. 92. a. Académiciens dont elle eft compofée.

Officiers qui la régiffent. Sesféances. Travaux des académiciens.

Cette fociété qui étoit tombée dans une efpece d’aban-

xlon, fut rétablie en 1769. Ibid. b. Changement dans le nombre

de fes membres. Objets vers lefquels leurs travaux fe

font principalement tournés. Ibid. 93 .a.

Académie d"Hifioire, elle n’exifte encore nulle part: raifons

qui devraient engager les fouverains à en procurer

Tétabliffement. Ibid. 93. a.

ACADÉMIES, avantages des ( Littér. & Philof. ) extrait

<Tun ouvrage de M. Formey, fur ce fujet. Genre de littérature

particulièrement cultivé dans le douzième fiecle. Exemple

de la ridicule dialeCtique qui régnoit alors. Suppl. I. 93. b.

L e philofophe paffe rapidement fur ces tems de ténèbres

pour fe tranfporter au fiede de Defcartes, le pere de la

faine philofopltie & de Tcfprit philofophique. Le prix &

3 efficacité de fes préceptes ont été d’une évidence incontestable.

Ibid. 94. à. Depuis la révolution qu’il a faite, tout bon

.efprit, tout vrai philofophe ne porte plus le nom d’aucun

maître, d’aucune feâe. La vérité feule regne; c’cft au pied

de fon trône qu’onporte toutes les conquêtes, & qu’on déuofe

tous les tréfors.

Cependant, dès que l’efprit humain eft développé jufqu’à

un certain point, il a fes plaifirs & fes befoins à part ; il lui

£ut des alimçqj ¿ont l’ufage devient prefque indifpenfajjle

A C A US z -.s s r e a ssE un dépôt commun des connoiflances acquifes par un certain

nombre de perfonnes, qui fe rendent des fernces réciproques

dans cette acquifmon. Ibid. b. .

S’il eft vrai que les académies n aient ni 1 agrément, m

l’utilité qu’on pourrait s’en promettre, la caufe qu on en

pourrait alléguer eft moins dans les académies meme, que

dans les hommes, dans le coeur humain. La concorde &

l’union font rares ; elles fuppofent des fentimens que 1 en-

>ïc J.i -asBmPf & l’intérêt n’êroiiffent que trop

fouvent dans les coeurs. D ’ailleurs, il faudrait, pour que les

académiciens fe prêtaffent mutuellement des fecours, que

chaque difcours, objet de leur critique, n’offrît rien qui ne

pût être faifi par ceux qui l ’entendent, & qu’enfuite on fit

fur ce qui a été lu , des remarques judicieufes & décentes.

Malheureufement on ne fait ni exercer la critique, ni la

foutenir. . . „ . . .

Pour juger du plus grand avantage qui puilie réfulter de

l’établiffement des académies, remontons au fiecle où elles

ont été fondées. L’ennemi qu’elles avoient à combattre, c’eft

l’ignorance. Ibid. 95. a. Ignorance orgueilleufe : tous ceux qui

afpiroient à quelque genre de diftinction, auraient cru s’avilir

en fe mettant au fait des fimples élémens des fciences. Le

fexe n’avoit point de connoiffances proprement dites. Si quelque

femme eût ofé prétendre aux lumières, l’odieufe fatyre

eût bientôt imprime fur elle le cara&ere du ridicule. Les

princes, les grands & leurs miniftres fe faifoient gloire, il eft

vrai, de protéger les favans ; mais ils n’étoient guidés dans leur

diftribution, que par des fots, ou par une vanité puérile.

Ibid. b.

D ’où venoit cet éloignement pour la fcience ? Du faux-

favoir. Les fubtilités, les obfcurités, les puérilités de toutes

les doftrines, avoient tellement dégoûté le refte des humains

de l’étude, qu’on ne peut raifonnablement leur en faire un

reproche. Il s’agiffoit donc d’infpirer aux uns le goût de la

vraie fcience, & de porter les autres, çliofe bien plus difficile

, à l’abjuration du faux-favoir. Rien n’étoit plus propre à

produire ces heureux effets que l’établiffemerit des. académies.

Quand on a vu des gens d’élite .s’abforber dans les

fciences, en faire leurs délices, on a d’abord eu peine à en

croire fes yeux. Mais de l’étonnement on a bientôt paffé à

l’admiration, de l’admiration à l’imitation. Ibid. 96. a. Au lieu

que fous le regne de la fcholaitique, les doâeurs angéliques,

/ubtils, illuminés n’ignoraient rien, & communiquoient à

leurs difciples la fcience univerfelle : on n’admet plus aujourd’hui

aucun fait fans des preuves de fait ; on n’affirme plus

aucune propofition fans des preuves, de raifonnement ; on ne

jure plus par aucun homme. Le feul ennemi que la fcience a

aujourd’hui en tête, & qui partage l’empire des lettres avec elle,

c’eft le demi-fayoir. Ibid. b. Les traits qui caraélérifent les demi-

favans, font i°. de croire exceller & primer dans une fcience

dont ils n’ont que la teinture & les premières notions ; 20. de

croire leur fcience unique ou même univerfèlle. Ibid. 97. a.

Mais comment le fiecle où nous vivons eft-il' devenu le fiecle

du demi-favoir? Le voici. Deux fecours prétendus par lefquels

on vouloit étendre & faciliter les études, vinrent plutôt

en détourner, & égârerent ies hommes dans toutes fortes

de fentiers j je pvrle *1*»:-Journaux & des Dictionnaires. D’où

vient la vogue que ces fortes d’ouvrages ont acquife? De

l’efperance qu’on a conçue de devenir favans^ par ces lectures,

fans effuyer la longueur 8c la féchereffe des études

proprement dites. Mais qijel favoir en a-t-il réfulté ? Liféz les

écrits qui ont paru depuis le commencement de ce fiecle.

Tout regorge deffais, d’examens, de recherches; les preffes

gémiffent, le papier enchérit , & le favoir diminue en raifoa

de ces progrès. Ibid. b.

Autre déshonneur pour les lettres : des hommes de la plus

grande célébrité, préfèrent au ton de la décence, celui d’une

plaifanterie dont on eft à la fin excédé, & qui donne le plus

, Jpuvent dans le bas, dans le trivial. De-là cette foule de

fubalternes, qui voulant fe mettre au ton de ceux qu’ils prennent

pour leurs chefs, barbouillent, infeélcnt le papier d’umd-

î p l ! d’indécences, d’horreurs. Où rencontrer dors le. bon

G! ja * • >a*ne phdofophie ? Qui nous les procurera ? Les

académies font chaînées de cette utile fonflion. Elles doivent

s en acquitter; elles le peuvent. Quand de femblables corps

joument dç la confidératjon qui leur eft due, ils doivent'être

le loutien de la bonne caufe dans l’étendue de leur fphere &

de leur vocation. Ibid. 98. a. L’églife veille au dépôt, de.la reli-

gion, les tribunaux au maintien des loix; c’eft aux. académies

a faire régner un favoir épuré, folide, fécond en fruits pré?

cieux. Pour cet effet, il convient qu’elles foient compofées

d hommes également éclairés & bjen intentionnés > qui n’aient

d autre but que la vérité & le bien public. Et parmi les moyens

quelles doivent employer pour l’extirpation du demi-favoir,

je me contenterai den indiquer deux.: le goût qui doit régner

dans leurs produaions, & l’approbation qu’eûes donnent à

celles des autres« Ibid, b<

ACADÉMIQUE,

ACA ACADÉMIQUE, ftyle académique. V. 326. a. Eloges-

académiques. Ibid. 327. b.

ACADÉMISTE, penfionnaire qui apprend à monter à

cheval dans une acàdéinie. La chaffe défendue en France aux

Académiftes. I. 37. b.

Académifle, Académicien , différence entre ces noms. I.

49. b. Des exercices auxquels on forme les académiftes , &

de ceux auxquels on devrait les former. VI. 240 a. 230 b. & c.

. A C A D IE , I Géogr. I prefqu’ifle de l’Amérique fepten-

trionale. Ses productions. Marchandiies & différens objets

de commerce qu’on en rire. I. *7. A

A c a d ie , ou nouvelle EcojJ'e Géogr. ) fa fitùatîon & fort

étendue, fes produétions. Moeurs des anciens Acadiens.

Hiftoire des établiffemens des François & des Artglois dans

ce pays. Suppl. I. 99.77.

Acadie, comment les jongleurs y guériffent les malades,

v n i . 873. b. 876. «7.

A C A JÂ , (Botan. ) defeription de cet arbre. Ufage qu’on

en tire. I. 37. b.

ACAJOU, ( Botan. ) cara&eres de ce genre de plante.

Lieux où croit l’acajou. Ses propriétés & ufages. I. 38. a.

A c a jo u , noix d’acajou XI. 191. h. Acajou de Tifie de la

Trinité. XVI. 630. a. Efpece d’anacarde dite acajou. I. 394. b.

A CAM A CU , (OmitA. ) efpece de gobemouche huppé du

Bréfil. Ses différens noms. Suppl. I. 99. b. Sa defeription. Les

Deux qu’il fréquente. Ibid. 100. a.

ACAMBOÜ, (Géogr.) royaume d’Afrique furia côte de

Guinée. Suppl. I. 100. a. '

ACAMANTE, ou A cam a s, ( Géogr.) ville 8c promontoire

de l’ile de Chypre, autrefois épifcopale, 8cc. Suppl. I.

100. a. .

A CAN GATARA, | Ornith. ) nom qu’on donne dans le

Bréfil à une efpece de coucou huppé. Suppl. 1. 100. a. Auteurs

qui en ont? parlé. Ses différens noms. Sa defeription. Lieux où

ü fe plaît. Ibid. b.

ACANOS, (Botan.) nom ancien que les Grecs donnoient

à un genre de chardon. Noms que les modernes lui ont donnés.

Sa defeription. Suppl. I. 100. b. Ses ufages. Erreur de

Linnæus fur cette plante. Ibid. 101. a.

ACANTHABOLE, (Chirurg.) defeription 8c ufage de

cet infiniment de chirurgie. I. 30. a.

ACAN THE , ( Botan. ) caraéleres de ce genre de plante.

Son analyfe chymique. Ses ufages. I. 38. b.

A c a n th e , (Archit. ) ornement femblable à deux plantes

de ce nom. Relation du fait qui donna occafion a Callimachus

de compofer le chapiteau corinthien, 8c de l’orner de feuilles

d’acanthè. Villapande a prétendu que ce chapiteau avoit été

I exécuté dans le temple de Salomon. I. 38. b.

ACANTHION, (Botan. ) efpece de plante du genre du

ciffium, que Diofcoride 8c Pline comparent à l’echinope. I

C ’eft à tort que Linnæus l’a confondue avec les chardons.

Différens noms fous lefquels les auteurs en ont parlé. Suppl.

I. 101. a. Lieux -ou elle croit. Sa defeription, íes ufages, ibid. b. I

ACAPTE , efpece de droit feigneurial. XIII. 837. a.

1 ’ ( Géogr.) ville Ôcpprt de l’Amérique dans I

v 5xi<l ue » ff,r la mer du Sud. Commerce de cette ville. I

A . 402. a.

A C A R A ou A c a r a i , { ÇAffr. ) place de l’Amérique

méridionale dans le Paraeuai. C o m m e r c é 1. ^ I

A c a r a , (Ichthyol.) nom que les habitâhT du Brefil I

donnent à un poiffon dont on trouve ici la defeription. I

Auteurs qui en ont parlé. Suppl. I. 10ï. b.

ACARAAJA, ( Ichthy. ) poiffon du Brefil. Naturaliftes qui I

en ont donné la figure. Sa defeription. Efpece à laquelle il I

appartient. Suppl. 1. 102. a. |

ACARAMUCU, | Ichthy. ) poiffon du Brefil qui fe range

dans la famille de ceux qu’on appelle coffres. Naturaliftes

qui en ont donné la figure. Sa defeription. Suppl. I. 102. a.

Mci’s qu’il fréquente. Alimens dont il fe nourrit. Ibid. b.

CARA^-PAtSJOTTI , ( Botan. ) plante du Malabar. Ses

, ,rens noms. Sa defcriptidn. Ses qualités 8c ufages. Manière

de laelaffer. Suppl. I. 102. b. '

CARAPINIMA, ( Ichthy. ) poifion du Brefil. Auteurs

qui en ont donné la figure. Suppl. I. X02. b. Sa defeription.

uaiite de fa chair. Ce poiffon regardé comme une efpece

*^°?raaja- Ibid- 103* ï.

ACARAPITAMBA, | Ichthy. ) poiffon du Brefil. Sa def-

cripnon. Qualité de fa chair. Defeription d’un infefte qui fe

ghffe dans 1 intérieur de fa bouche , oc s’attache à fon gofier.

Suppl. 1. 103. a. ■ " ; \

r AC4ÇAPvJCU , ( Ichthy.) poiffon du Brefil. Sa defeription.

Ce poiffon regardé comme-une efpece de l’acarapitamba.

Suppl. I. 103. b. r j

ACARAUNA, (Ichthy.) poiffon ainfi appellé au BrefilI

oc qui le trouve pareillement au Cap-Verd. Auteurs qui l’ont

décrit. Sa defeription. Suppl. I. ,103. b. Maniere de le claffer. J

ibid. 104. a. !

A carauna , efjjece d’acarauna des iftes Mduques, nom- I llllill Suppl‘

A C C 13

I c A u A? ICO®A ï, ( } efP'ce Q u e l le d'eau , liydroft

Racine" S » Jü f 1re Ae. cdle de Europe. Qualité de

c ¡ P P g<! decclte fK in Ses différens noms. Suppl. 1. ioa4.. &a. du fuc de fes rfeeuuiiluleess,.

ACARNE , (fchthyol. ) defeription de ce poiffon de mer. I,

S9; “■ Qualité de fa chair. Ibid. b.

ACASTE , ( Mylhçl. ) fils de Pélias, un des argonautes!

” /iSi'2 î rai'?Jl'fton<Cles ® ce prince. Suppl. 1 . 104 a

A CATALECTIQUE, ( Poiùq. du anc J I ) flguMe ¿es

vers complets, qui ont tous leyrspiés 8c leurs fyllabes. Etym*

vers câtaleétiques 8c de vers acataleéti-

ÇUes- 1- 1 <J- b. 11. 7K<). a.

^A CA TA LE P S ffi (Hifl. d, U Philofoph.') impoflibilité

qu d y a qu une chofe foit conçue ou comprife. Etvm. du

mot. VoynC a ta le p s ie , C o m p r éh e n s io n , C o n ce pt io n .

Ce mot eft fynonyme à mcomprihcnjlbiliti. Les Pyrrhoniens

tenoientpour 1 acatalepfieabfolue. Arcéftlas, premierdéfenfeur

&vôir I. o i. ment ' Prouvoit qu’on ne peut rien

. •’ i | w ^ efPKe i ê tarin du Mexi-

I que. Noms que les ornithologiftes lui ont donné. Sa def-

I cnption. Lieux quil habite. Sa nourriture. Ses rapports avec

I le tarin d’Europe. Suppl. L 104. a. S B l

« ACATS/A-VALLI , {Botan. ) plante paraftte du Malabar

Ses différens noms. Suppl. I. io 4. a. Lieux où elle croit. Sa

defeription. Ses qualités & ufages. Genre auquel elle appartient.

Suppl. I. 104. ¿. t r r u

d ERIAI ) Êïnté de l’iile de Ceylan. Ses

dtfferens noms. Sa defeription. Ses qualités & ufages. Du

rang qu elle doit occuper parmi celles qui paffent pour être

Je contre-poifon des ferpens venimeux. Erreur de Linnæus

p a r t i e ? , I l S U" S

b l e m e S ^ V ^ o Y | W produifenI ™ S rand

ACCAREMENT vu a c c a r ia t io n , {.Terme de puluis.)

étymologie de ce mot. Différence entre i’accarement 8c la-

controntauon , entre accarcr 8c confronter. Suppl I io< h

.CCASTELLAGE, (Marine) c h â t e a u f i i i f y M l i i r

1 arriéré d ^un vaiffeau. Ordonnance du roi fur cette partie

du vaifleau. Comment WÊÊSi on conftmit un accafteUage.11 1. 60. b.

des a hffes ivr d acaftillage.aÎ? ’ Suppl. I. 103.détails b. k confiruétion

ACAST1 LLÉ, Archit. naval. ) obfervations fur la fienifi-

Catl.°ü W g e de ce mot. Suppl. I. 106. a.

ACCÉLÉRÂTEUR, (Anatom.) mufcle de la verge. Sa

defeription. I. 60. b. °

A c c élé rat eu r , ( Anatom. ) defeription de ce mufcle

qu on peutçegarder comme le principal mufcle de la génération

de l’homme. Suppl. I. 106. a. 0

T\rACSELER oTEU^ ’ autre dei'cript‘on de ce mufcle. SuppL

. ? : bes ufages. 282. a. Vovez E ja c u la t f i t r

1 N ’ ( P fy fl- ) fyfiémes imaginés par les

philofophes , pour expliquer l’accélération dés ôorps graves

u"iS f e . ‘f ’ tte accéIérarion attribuée par quelques .

philofophes a la preflion de l’air. I. 66. b.

Hypothefes des Hobbes, des Péripateticiens, des Gaffen--

diftes 8c des Cârtéfiens, fur cette accélération. Véritable

explication de ce phénomène. I. 61. Loix de l’accélération,

gouvernent d un coips pouffé de bas en haut. Ibid: 61. a.

Accélération des corpsJjj^Jfis plans inclinés. I. 62. a. Loix

genwrale de cette accélération. Loix particulières. Voyez Pl aH

incline. Galilée, premier inventeur de ces loix. Ibid.

Accélération du mouvement des péndules, des proieétiles i

Voyez Pendule , pro je c t ile . Ibid. a.

r Aa cet v n l0n JU mouvement des corps comprimés, lorfqu’ils

le retabhffent dans leur premier état. Voyez C ompression ,

u il a t a t ïON , &c. Accélération du mouvement de Pair corn*

primé, lorfqu il reprend fon volume ordinaire. 1 .62. b.

Accélération des étoiles fixes, daûs l’aftronomie ancienne.

ibid. b.

Accélération. De l’accélération du mouvement. X. 837. a. bï

Y .a‘ .. f accelération d’un coips dans fa defeente fur uà

plan incliné. XII. 692. b. Dans là chute. IV. 74. b. III. 404. a.

Accélération diurne des étoiles. ( Aftronomie. ) elle eft

df 3/ §5?v r z , elle vient du retardement effectif du foleih

Mamere de calculer rigoureufement la quantité de cette

accélération. Erreur de plufieurs aftronomes fur Ce fuiet

Ufage .qu’on rire de cette accélération pour régler les pe*

dules. Suppl. I. 106. b. o r

ACXÉLÉRATRICE, force, ( Phyfiq. ) lorfqu’on examiné

les effets produits par une telle force, & qu’on ne connoîr

point la caufe en elle-meme , les effets doivent toujours être

donnés indépendamment de la caufe, puifqu’ilsne peuvent

en etre déduits. Il eft donc inutile d’avoir fecours à ce prin-

c.'Pe » que la force accélératrice ou retardatrice eft proportionnelle

à 1 élément de la vîreffe : principe appuyé fur cet''

unique axiome vague & obfeur, que l’effet eft proportionnel

a fa caufe. I. 62, bt

D