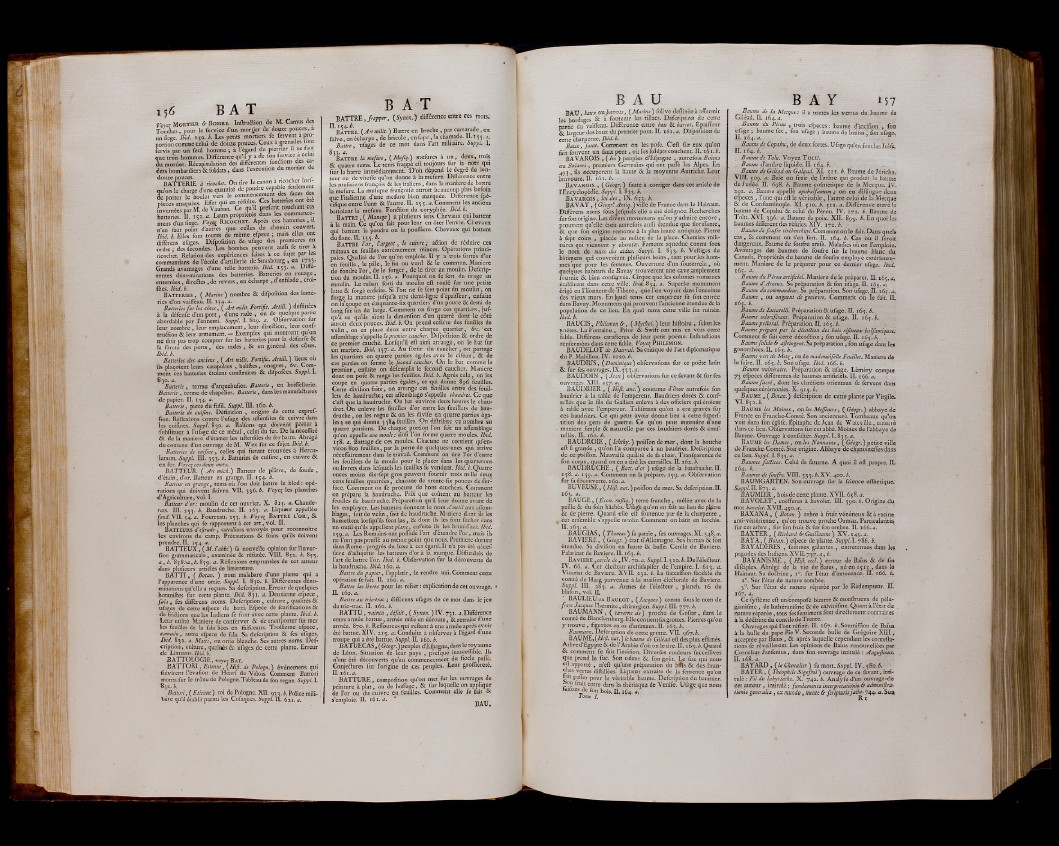

156 BAT Vova M o r t ie r Bo m b e . Inftniflion.de M . ‘Camus des

Touches, pour le iervlce d’un morÿer de'douze pouces,a

unfiege. IbU. 150. b. Les petit* morders fe fervent a pro-

pordon comme celui de douze pouces. Ceux à grenades lont

fervis par un feul homme ; à l ’égard du pierrier il ne tant

<me trois hommes. Différence qu’ify a de Ion fervtce a ce ut

du morder. Récapitulation des différentes fonihons des cadets

bombardiers &foldats, dans l’exécunon du mortier de

^ BA’ÎtERIE h ricocha. On tire le canon à ricochet lorf-

qu’on le charge d’une quantité de poudre capable feulement

de porter le bouler vers le commencement des faces des

pièces attaquées. Effet oui en réfulte Ces battenK ont été

inventées par M. de Vauban. Ce qn il prefent touchant^ces

batteries. II. 15Z-a. Leurs propriétés dans les commence-

mens d’un fiege. Voym R i c o c h e t Apres ces batteries, il

n’en faut point d’autres que celles du chemin couvert-

Ibid. b. Elles font toutes de même efpece ; mais elles ont

différens ufages. Difpofition &• ufage des premières en

■ordre ; des fécondés. Les bombes peuvent auffi fe tirer a

ricochet. Relation des expériences faites à ce fujet par les

commandans de l’école d’artillerie de Strasbourg , en J 75.3*

Grands avantages d’une telle batterie. Ibid. 153- Diftè-

rentes dénominations des batteries. Batteries en rouage ,

enterrées, direCtes, de revers, en écharpe , d enfilade, croi-

fées. Ibid. b. ■

B a t t e r ie s , ( Marine ) nombre & difponuon des batteries

d’un vaiffeau. H. 154. a.

Batteries fur ies côtes, ( Art milit. Fortifie. Arttll. ) deftinées

à la défenfe d’un port, d’une- rade , ou de quelque partie

abordable par l’ennemi. Suppl. I. 829. a. Obfervation fur

leur nombre , leur emplacement, leur direction, leur conl-

truâion & leur armement. — Exemples qui montrent qu on

ne doit pas trop compter fur les batteries pour la detenfe &

la furetc des ports, des rades , & en général, des côtes.

Ibid. b. ! ,

Batteries des anciens , (Art milit. Fortifie. Arttll.) lieux ou

Us plaçoient leurs catapultes , baliftes, onagres, Oc. Comment

ces batteries étoient conftruites & dilpofées. Suppl. I.

830. a. •<

Batterie, terme d’arquebulier. Batterie, en boiiTeUerie.

Batterie, terme de chapelier. Battirie, dans les manufactures

-de papier. II. 154. a.

Batterie, piece du fùfil. Suppl. în . 160. b.

Batterie de cuifine. Définition , origine de cette expref-

fion. Réflexions contre l’ufage des uftenfiles de cuivre dans

les cuifines. Suppl. 830. a. Raifons qui doivent porter à

fubftituer à l’ufage de ce métal, celui du fer. De la néceffité

& de la maniéré d’étamer les uftenfiles de fer battu. Abrégé

du contenu d’uii ouvrage de M. Wex fur ce fujet. Ibid. b.

Batteries de cuifine, celles qui furent trouvées à Hércu-

lanum. Suppl. IU. 353. b. Batteries de cuifine, en cuivre &

en fer. Voyercesdeux mots.

BATTEUR. ( Art mèch. ) Batteur de plâtre, de foude ,

d’étain, d’or. Batteur en grange. II. 154. b.

Batteur en grange, tems où l’on doit battre le bled : opérations

qui doivent fuivre. VII. 336.b. Voye^ les planches

-d’Agriculture, vol. I.

Batteur d'or: moulin de cet ouvrier. X. 815. a. Chaude-

rets. III. 253. b. Baudruche. H. 163. a. Liqueur appellée

fond. VU. 54. a. Fourreau. 253. b. Voye{ B a t t r e l’o r -, &

les planches qui fe rapportent à cet art, vol. II.

B a t t e u r s d’efirade, cavaliers envoyés pour reconnoître

•les environs du camp. Précautions oc foins qu’ils doivent

prendre. II. 154. a.

BATTEUX, {M. l'abbé) fa nouvelle opinion furl’inver-

fion grammaticale, examinée & réfutée. vIH. 852. b. 85-5.

a , b. 8f8.\z,b.8iç. a. Réflexions empruntées de cet auteur

dans plufieurs articles de littérature.

B A T T I , ( Bot an. ) nom malabare d’une plante oui a

l’apparence d’une ortie. Suppl. I. 830. b. Différentes déno-

• minations qu’elle a reçues. Sa defeription. Erreur de quelques

botaniftes fur cette plante. Ibid. 831. a. Deuxième efpece,

fais., fes différens noms. Defeription, culture, qualités &

ufages de cette tlpece de batti. Efpece de fcarifications &

de triCtions que les Indiens fe font avec cette plante. Ibid. b.

Leur utilité. Maniéré de conferver & de tranfporter fur mer

‘ les feuilles de la fala liées en fàifceaux. Troifieme efpece,

camadu, autre efpece de fala. Sa defeription & fes ufages.

Ibid. 83 2. a. Matti, ou ortie blanche. Ses autres noms. Del’

cription, culture, qualûés & ufages de cette plante. Erreur

de Linnæus. Ibid. b.

BATTOLOGIÉ, voyez B a t .

BATTORI, Etienne, \Hift. de Pologn.) événemens qui

fuivirent l’évafibn de Henri de Valois. Comment Battori

monta fur le trône de Pologne. Tableau de fon regne. Suppl. I.

832. b.

Battori, ( Etienne) roi de Pologne. XII. 033. ¿.Police militaire

qu’il établir parmi les Cofaques. Suppl. il. 621. a.

B A T

BATTRE, frapper, (Synon.) différence entre ces mots:

^ B a t t r e . (Art milit. ) Battre en breche, par camarade, en

falve, en écharpe, de bricole, enfape ,'la chamade. II. 15 5.a.

Battre, ufages de ce mot dans l’art militaire. Suppl. I.

833. a. .

B a t t r e la mefure, ( Mufiq.) mefures à un, deux, trois

& quatre tems. Le tems frappé eft toujours fur la note qui

fuit la barre immédiatement. ‘D’ou dépend le degre de lenteur

ou de vîteffe qu’on donne à la mefure. Différence entre

les muficiens françois & les italiens, dans la maniéré de battre

la mefure. La mufique frariçoife auroit beaucoup plus befoin

que l’italienne d’une mefure bien marquée. Différence fpé-

cifique entre l’une & l’autre. II. 135. a. Comment les anciens

battoient la mefure. FonCtion du coryphée. Ibid. b.

B a t t r e , ( Manege) a plufieurs fens. Chevaux qui battent

à la main. Ce qu’on fait pour leur en ôter l’envie. Chevaux

qui battent la poudre ou la poufliere. Chevaux qui battent

du flanc. II. 135. b.

B a t t r e l’or, l'argeàt, le cuivre ; action de réduire ces

métaux en feuilles extrêmement minces. Opérations principales.

Qualité de l’or qu’on emploie. U y a trois fortes d’or

en feuille, le pâle, le fin ou verd & le commun. Maniéré

de fondre l’o r, de le forger, de le tirer au moulin. Defeription

du moulin. II. 136. a. Pourquoi on fe fert du tirage au

moulin. Le ruban forti du moulin eft roulé fur une petite

latte & forgé enfuite. Si l’on ne fe fert point du moulin, on

forge la matière jufqu’à une demi-ligne d’épaiffeur, enfuite

onla*coupe en cïnquante-fix quartiers d’un pouce &demi de

long fur un de large. Comment on forge ces quartiers, jufqu’à

ce qu’ils aient la dimenfion d’un quarré dont le côté

auroit deux pouces. Ibid. b. On prend enfuite des feuilles de

velin, on en place deux entre chaque quartier, Oc. cet

affemblage s’appelle le premier caucber. Difpofition & ordre de

ce premier cauché. Lorfqu’il eft ainfi arrangé, on le bat fur

un marbre. Ibid. 137. a. Au fortir du caucher, on partage

les quartiers en, quatre parties égales avec le cifeau, & ae

ces parties on forme le fécond caucher. On le bat comme le

premier, enfuite on défemplit le fécond caucher. Maniéré

dont on pofe & rangé les feuilles. Ibid. b. Après cela, on les

coupe en quatre parues égales, ce qui donne 896 feuilles.

Cette divifion faite, on arrange ces feuilles entre des feuillets

de baudruche ; cet affemblage s’appelle chaudret. Ce que

c’eft que la baudruche. On bat environ deux heures le chaudret.

On ertleve les feuilles d’or entre les feuillets de baudruche,

on les rogne & on les divife en quatre parties égales;

ce qui donne 3384 feuilles. On diftribue ce nombre en

quatre portions. De chaque portion l’on fait un affemblage

qu’on appelle une moule : ainfi l’on forme quatre moules. Ibid.

138. a. Battage de ces moules. Chacune ne contient qu’environ

800 feuilles, par la perte de quelques-unes qui arrive

néceffairement dans le travail. Comment on tire l’or d’entre

les feuillets de la moule pour le placer dans lès quarterons

ou livrets dans lefquels les feuilles fe vendent. Ibid. b. Quatre

onces moins dix-fept gros peuvent fournir trois mille deux

cens feuilles quarrées, chacune de trente-fix pouces de fur-

fàce. Comment on fe procure de bons cauchers. Comment

on prépare la baudruche. Prix que coûtent au batteur les

feuilles de baudruche. Préparation qu'il leur donne avant de

les employer. Les batteurs donnent le nom d'outil aux affem-

blages, foit de vélin, foit de baudruche. Manière dont Us les

humeâent lorfqu’ils font las , & dont ils les font fécher dans

un outil qu’ils appeUentplane, enfuite Us les bruniffent. Ibid.

139. a. Les Romains ont poffédé l’art d’étendre l’or, mais ils

ne l’ont pas pouffé au même point que nous. Première dorure

dans Rome : progrès du luxe à cet égard. Il n’a pas été nécefi

faire d’affujettir les batteurs d’or à la marque. Difficultés de

l’art de battre l’or. Ibid. b. Obfervation fur la découverte de

la baudruche. Ibid. 160. a.

Battre du papier, l’applatir, le rendre uni. Comment cette

opération fe fait. II. 160. a.

Battre les livres pour les relier : explication de cet ouvrage. •

II. 160: a.

Battre au tric-trac ; différens ufages de ce mot dans le jeu

du tric-trac. II. 160. b.

BATTU , vaincu , défait, ( Synon. ) IV. 731. a. Différence

entre armée battue, armée mife en déroute, & retraite d’une

armée. 870. b. Reffources qui reftent à une armée après avoir

• été battue. XIV. 213. a. Conduite à obferver à l’égard d’uiie

troupe qui a été battue. Suppl. Iï. 160. b.

BATUECAS, ( Géogr. ) peuples d’Efpagne, dans le royaume

de Léon. Situation de leur pays , prefque inacceffible. Ils

n’ont été découverts qu’au commencement du fiecle paffé.

Conjectures fur l’origine de ces peuples. Leur groffiéreté.

II.i6i.il. . ,

BATTURE, compofition qu’on met fur les ouvrages de

peinture à plat, ou de boffage, & fur laquelle on applique

de l’or ou du cuivre en feuilles. Comment elle fe fait &

s’emploie. II. 161. a. BAU ‘

BAU B A Y lit.

BAU baux oufiarrots, ( Marine ) folive deftinée à affermir

les bordages & à foutenir les tillacs. Defeription de cette

partie du vaiffeau. Différence entre bau & barrot. Épaiffeur

& largeur des baux du premier pont. II. 161. a. Difpofition de

cette charpente. Ibid.b.

Baux, faux. Comment on les pofe. C’eft fur eux qu’on

iàit fouvent un faux pont, où les foldats couchent. H. 161. b.

BAVAROIS , ( les ) peuples d’Efpagne , autrefois Boiens

ou Bdiares , premiers Germains qui ont paffé les Alpes. En

493 , ils 'occupèrent la haute & la moyenne Autriche. Leur

bravoure. II. 161. b.

B a v a r o i s , ( Géogr. ) faute à corriger dans cet article de

l ’Encyclopédie. Suppl. I. 833. b.

B a v a r o i s > h i des, IX. 633. b.

B A V A Y , ( Géogr* Antiq. ) vifte de France dans le Hainaut.

Différens noms fous lefqüels elle a été défignée. Recherches

fur fon origine. Les divers monumens qu’on y admire encore,

prouvent qu’elle étoit autrefois aufli etendue que floriffante,

& que fon origine remonte à la plus haute antiquité. Pierre

à fept coins , placée au milieu de la place. Chemins militaires

qui viennent y aboutir. Fameux aqueduc connu fous

le nom de murs des aidus. Suppl. I. 833. b. Veftiges de

bâtimens qui couvroient plufieurs bains, tant pour les hom-.

mes que pour les femmes. Ouverture d’un fouterrein, où

Quelques habitaris de Bayay trouvèrent une cave amplement

ournie & bien confejrvéè. Cirque que les colonies romaines

établirent dans cette ville. Ibid. 834. a. Superbe monument

érigé en l’honneur de Tibere, que l’on voyoit dans l’enceinte

des vieux murs. En |quel tems cet empereur fit fon entrée

dans Bavay. Monumens qui prouvent l’ancienne étendue & la

population de ce lieu. En quel tems cette ville fut rumée.

Ibid. b.

BAUCIS, Philemon O , ( Mythol. ) leur hiftoire , félon les

xoëtes. La Fontaine , Prior & Swift ont mis en vers cette

fable. Différens carafteres de leur petit poëme. Inftruétions

renfermées dans cette fable., Voyc[ P h il em o n .

BAUDELOT de Dairval. Sa critique dé l’art diplomatique

du P. Mabillon. IV. 1020. b..

BAUDIUS, ( Dominique ) obfervations fur ce poëte latin

& fur feç ouvrages.IX. 333. a.

BAUDOIN ', ( Jean ) obfervations fur ce favant & fur fes

ouvrages. XIII. 237. a. •

BAUDRIER, ( Hift. anc.) coutume d’ôter autrefois fon

baudrier à la table de l’empereur. Baudriers dorés &.conf-

tellés que le fils de Gallien , enleva à des officiers qui étoient

à table avec l’empereur. Talifmans qu’on a cru gravés fur

. ces baudriers. Ce qui peut avoir donné lieu à cette fuperf-

tition des gens de guerre. Ce qu’on peut entendre d’une

maniéré fimple & naturelle par ces baudriers dorés & conf-

tellés. H. 102. b.

BAUDROIE, ( Ichthy. ) poiffon de mer, dont la bouche

eft fi grande , qu’on l’a comparée à un baudrier. Defeription

de ce-poiffon. Mauvaife qualité de fa chair. Tranfparence de

fon coips, quand on en a tiré les entrailles. II. 162. b.

BAUDRUCHE, ( Batt. d'or) ufage de la baudruche.H.

138. a. 159. a. Comment on la prépare. 139. a. Obfervation

fur fa découverte. 160. a.

BUVEUSE, ( Hift. nat. ) poiffon de mer. Sa defeription. IL

163. a.

BAUGE, (Écon. ruftiq. ) terre franche, mêlée avec de la

paille & du foin hachés. Ufagè qu’on en fait au lieu de paître

& de pierre. Quand elle eft foutenue par de la charpente ,

( cet enfembie s’appelle torchis. Comment on bâtit en torchis.

H. 163. a.

BAUGIAS, ( Thomas) fa patrie, fes ouvrages.XI. 348.a.

BAVIERE, ( Géogr. ) état d’Allemagne. Ses bornes & fon

étendue. Sa divifion en haute & baffe. Cercle de Bavière.

Palatinat de Bavière. II. 163. b.

B a v i è r e , cercle de, IV. 70. a. Suppl. 1. 310. b. De l’élefteur.

IV. 66. a. Cet éle&eur archidapifer de l’empire. I. 613. a.

Vicariat de Bavière. XVII. 232. b. La fuccefiion féodale du

comté de Haag parvenue à la maifon éleftorale de Bavière.

Suppl. III. 283. a. Armes de l’éle&eur , planch. 16 du

blafon, vol. II.

BAULIEU ou B a u l o t , ( Jacques ) connu fous le nom de

frere Jacques l’hermite, chirurgien. Suppl. III. 777. b.

BAUMANN , ( caverne de ) proene de Goilar , dans le

comté deBlanckenburg.Ellecontientfixgrottes. Pierres qu’on

y trouve , figurées en os d’animaux. II. 163. b.

Baumann. Defeription de cette grotte. VII. 967. b.

BAUME, (.Hift. nat.) le baume de Giléad eft des plus eftimés.

Arbre d’Egypte & de l’Arabie d’où on le tire. II. 163. b. Quand

& comment fe fait l’incifion. Diverfes couleurs fuccefliyes

que prend le fuc. Son odeur & fon goût. Le fuc qui nous

«ft apporté , n’eft qu’une préparation du bÄs & des branches

vertes diftillécs. Liqueur extraite de ja femence qu’on

but paffer pour Je, véritable baume. Defeription du baumier.

bon fruit entre dans la thériaque de Venife. Ufage que nous

fon hois. ü . 164. al

Tome I.

Baume de la Mecque: il a toutes les vertus du baume de

Giléad. 11. 164. a.

Baume du Pérou , -trois cfpeccs : baume 'tfincifion fon

ufage ; baume fcc, fon ufage ; baume de lotiön I fon ufage.

II. 164. a.

. Baume de Copahu, de deux fortes. Ufage qu’en font les Juifs.

H .1 6 4 .^ ',

Baume de Tolu. Voyez T o l ü .

Baume d’ambre liquide. H. 164. b.

Baume de Giléad ou Galaad. XI. 311. b. Baume de Jéricho.'

VIII. 309. ai Baie ou fruit , de l’arbre qui produit le baume

de Judée. H. 698. b. Baume cofniétique de la Mecque* IV.

292. a. Baume appellé opobalfamum ; on en diftingue deux

éfpeces , Tune qui eft le véritable, l'autre ceiui de la Mecque

& de Conftantinople. XL 310. b. 311. m Différence entre le

baunie de Copahu & celui du Pérou. IV. 172. b. Baume de

Tolu. XVI. 396. -a. Baume de poix. XII. 899. b. En quoi les

baumes différent des réfiries. XIV. 172. b.

Baume de foufre térébenthifié. Comment on le fait. Dans quels

cas, & comment on s’en fert. II. 164. b. Cas où il foroit

dangereux. Baume de foufre anifé. Maladies où on l’emploie.

Avantages des baumes de foufre fur le baume blanc du

Canada, Propriétés du baume de foufre employé extérieurement.

Maniéré de le préparer pour ce dernier ufage. Ibid.

163. a.

Baume du Pérou artificiel. Maniéré de le préparer. H. 163.4.

, Baume d'Arceus. Sa préparation & fon ufage. ü. 163. a.

Baume du commandeur. Sa préparation. Son ufage. IL 163. a.

Baume , ou onguent de genievre. Commeiit on le fait. IL

163. b.

Baume de Lucatelli. Préparation & ufage. IL 165. b.

Baume odoriférant. Préparation & ulage. II. 163. b.

Baume pcéloral. Préparation. II. 163. b.

Baume préparé par la décoilion des bois réfineux balfamiquesl

Comment fe fait cette décoétion ; fon uiàge. II. 163. b.

Baume folidé 0 aftringeni. Sa préparation , fon ufage dans les

gonorrhées; II. 165. b.

Baume vert de Met[ , ou de madempifelle Feuillet. Maniéré de

le faire. II. 163. b. Sort ufage. Ibid. 166. b.

Baume vulnéraire. Préparation & ufage. Léméry compte

73 efpeces différentes de baumes artificiels. II. 166. a.

Baume facré, dont les chrétiens orientaux fe fervent dany

quelques cérémonies. X. 913. b.

^ B a u m e , ( Botan.) defeription de cette plante par Virgile»

B a u m e les Moines, ou les Mejfieurs, ( Géogr. ) abbaye de

France en Franche-Comté. Son ancienneté. Tombeaux qu’on

voit dans fonéglife. Epitaphe de Jean de Wate ville, enterré

dans ce lieu. Obfervations fur cet abbé. Moines de l’abbaye de

Baume. Ouvrage à confulter. Suppl. I. 833.0.

B a u m e les Dames, ou les Nonnains , ( Géogr. ) petite ville

de Franche-Comté. Son origine. Abbaye! dé chanoineffes dans

ce lieu.Suppl. 1.83 •¡.a.

Baumes failices. Celui de fatume. A quoi il eft propre. II.

164. b.

Baumes de foufre. VIU. 3 3 3* b. XV. 400. b.

BAUMGARTEN. Son ouvrage fur la fcience efthetique.'

Suppl. IL 873. a.

BAUMIER, bois de cette plante. XVII. 638. a.

B A VOLET, coëffures à bavolet. III. 390. b. Origine du

mot bavolet. XVII. 430. a.

BAXANA, ( Botan. ) arbre à fruit vénéneux & à racine,

anti-vénérienne , qu’on trouve proche Ormùz. Particularités

fur cet arbre , fur fon fruit &fur fon ombre. II. 166. a.

BAXTER, ( Richard & Guillaume ) XV. 143. a.

B A YA , ( Botan.) efpece déplanté. Suppl.1. 786. b.

BAYADERES , femmes galantes , entretenues dans les

pagodes des Indiens. XVII. 73.7. a, b.

BAYANISME , ( Hift. ceci.) erreur de Baîus & de'fès

difoiples. Abrégé de la vie deBaïus, né en 1313 , dans le

Hainaut. Sa doarine, i°. fur l’état d’innocence. II. 166. â.

20. Sur l’état de nature tombée.

30. Sur l’état de nature réparée par le Rédempteur. II.

167. a.

Ce fyftême eft un/compofé bizarre & monftrueux de péla-

gianifme , de luthéranifme & de calvinifme. Quant à l’état de .

nature réparée, tous les fontimens font directement contraires

à la doCtrine dti concile de Trente.

Ouvrages qui l’ont réfuté. II. 167. b., Soumiflion de Baïus

à la bulle du pape Pie V. Seconde bulle de Grégoire XIII,

acceptée par Baius , & après laquelle cependant les contefta-

tions fe réveillèrent. Les opinions de Baïus renouvellées par

.Cornelius Janfenius, dans fon ouvrage intitulé : Auguftinus.

II. 168. a. .

BAYARD , {le Chevalier ) fa mort. Suppl. IV. 380. b.

BAYER, ( Théophile Sigeffoi) ouvrage.de ce favant, intitulé

: Fil du labyrinthe. X. 742. b. Analyfe d’un ouvrage «de

cet auteur , intitulé : fundamenta interpretationi* 6? adminiftra-

tionis generalia, ex mundo, mente & feripturis jaéla. 744. a. Son

Rc