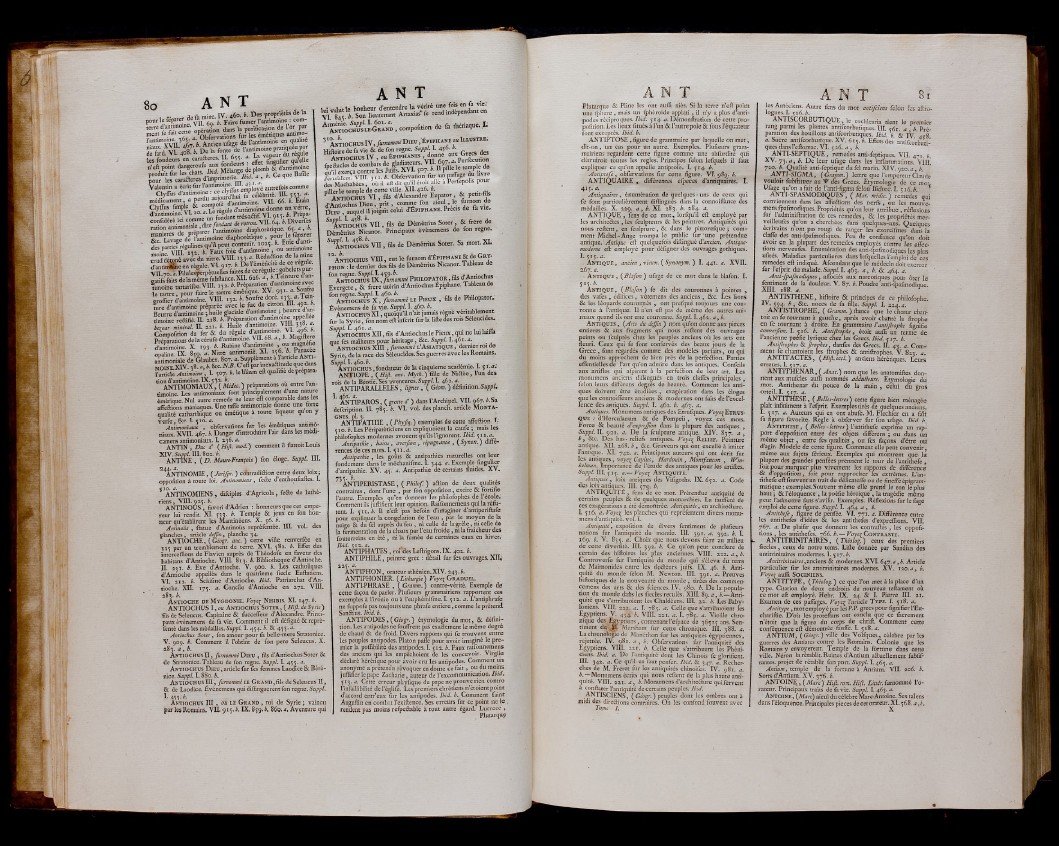

8o A N T

A N T

. as « mine IV. 460. i. Des -propriétés Se la

P Í Çmdne VIL 69. b. Faire fomer l’annmoine : com-

«rre f e g g g ” ¿ra| on dans la purification de l’or par

ment fe fint cette P w ;ons fur k s émèdqnes antuno-

£ggtacien ufage de ïantimoine en qualité

fon A ^ n m o m W e p a r

les fondeurs en caraôeres. IL 655. ¿m lie r qu elle

pour les caraâeres d’unpmnerie. ftid. e ■ ^ 8

Valentín a écriffur l’antimome. ^43 ■ ¿ autrefo¡s comme

Clyffus d’anUome : ce clyffus empmy a

médicament ; a perdu « f f i i t e P J g g S ¿ff i. Èain

Clyffus t o P^T f 0 ¡ ¡ ¡ l régule d’antimoine donne unvé rre,

d antimoine. V L io.<*.L.er g ¿ A y r Q1* b. prépaconftdéré

k U o ^ e un f o n ^ & v n . | 4. ¿.Diverfes

V r S T e nTép’amr l’antimoine dtaphoréûtpe. «5.

diaphorèdqne , P || g g g

B B a H a * g B « a t t B g

V l î^ ^ F Pilulesferpétuelíes faites de ce régule tgobelets pur-

yadftftÆdelamême fubffance.XII. 626. a , i.liinmre dan-

timoine tartarí fée. VIII. 13a. iVrèparaMn dannmomeavec

le tartre, pour faire le tartre émènque. XV 9 3 1 . a. loutre

grofíier d’antimoine. VIII. ,3a. 4: Soufre dorè m - T e m .

ture d’antimoine préparée avec le fue de citron. 1IL 49a•

Beurre d’antimoine stade glaciale danamtame; beurre d an-

timoine reffifiê.IL ai8. b.Fréparauon dantunome appellée

beroar minéral. IL aat. b. Huile dannmotne. VIII. 338- |

Compofttion du fer & du régule dtanmotne. VL ■,?££

Préparations de la cérufe d’antimoine. VII. 68. a, b. Magutere

. WmmmÊÊËÊÊOssss^

M O IN E .X IV . '18 . a, b. O Cv .i’f .d . v> c i l p a i i i

S A , I- 307. b. lelilium eft qualifié de prépara.

tion d’antimoine. IX. 3 3 ^ , s .

ANTIMONIAUX, ( Médec. ) préparations ou entre lantimoine.

Les antimoniaux font principalement d’une nature

émétique. Nul autre remede ne leur eft comparable dans les

affeétions maniaques. Une taffe antunomale donne une forte

qualité catharthique ou émédque à toute liqueur quon y

verfe, &c.I. <510. a. . . .

Antimoniaux , obfervations fur les émétiques anumo-

niaux. XVII. 467. b. Danger d’introduire lair dans les mèdi-

camens antimoniaux. I. 236. a.

ANTIN, Duc d‘ (Hifi. mod.) comment il flattoitLouis

XIV. Suppl. m. 802. A !

ANTlNE , (D . Maure-Françots) fon eloge. Suppl. 111.

ANTINOMIE, ( Jurifpr. ) extradition entre deux loix;

oppofition à toute loi. Antinomiens, iè te d enthoufiaftes. I.

^ANTINOMIENS, difciples d’Agricola, fe te de luthériens

, v in . 925. b.

ANTINOUS, favori d’Adrien : honneurs que cet empereur

lui rendit. XI. 533* b. Temple & jeux en fon honneur

qu’établirent les Mantinéens. X. 56. b. __

Antinous , ftatue d’Antinoüs repréfentée. u l. vol. des

planches, article dejfm, planche 34.

ANT1 0CHE, ( Géogr. anc.) cette ville renverfée en

115 par un tremblement de terre. XVI. 58a. b. Effet des

intercédions de Flavien auprès de Théodofe en faveur des

habitans d’Antioche. VIII. 813. b. Bibliothèque d’Antioche.

II. 231. b. Eve d’Antioche. V. 900. b. Les catholiques

d’Antioche appellés dans le quatrième fiecle Euftatiens.

VI. 212. b. Scliifine d’Antioche. Ibid. Patriarchat d’An-

tioche. XII. 175. a. Concile d’Antioche en 272. VIII.

283. b.

A nt io che de Myg d o n ie. Voyez N isibis. XI. 147. b.

ANTIOCHUS I , ou A ntiochus So t e r , (Hift. de Syrie)

fils de Seleucus. Capitaine & fucceffeur d’Alexandre. Principaux

évènemens de fa vie. Comment il eft défignè & repré

fenté dans les médailles. Suppl. 1. 454. b. 8c 45 5. a.

Antiochus Soter, fon amour pour fa belle-mere Stratonice.

V. 909. b. Comment il l’obtint de fon pere Seleucus. X.

283. a y b. - .

A ntiochus I I , fumommé D ieu , fils d’Antiochus Soter &

de Stratonice. Tableau de fon regne. Suppl. I. 455. a.

A nt iochus D ieu , article fur fes femmes Laodice & Bérénice.

Suppl. 1. 880. b.

A nt io ch u s III, fumommé le G r a n d , fils de Seleucus II,

& de Laodice. Évènemens qui diitinguerent fon regne. Suppl.

I- 435-é. « .

A ntiochus I I I , ou le G rand , roi de Syrie ; vaincu

par les Romains. VII. 913. b. IX. 859. b, 860. a. Aventure qui

compofition de fa thériaque. V

31 A o tio ch u s IV , fumommé Dieu .Épiphane m I llu s t r e .

k g S B S M W W 8

piller le temple de cette ville. Xll. 426. b.

A ntiochus V I , fils d’Alexandre Eupator, &

d’Antiochus Dieu, prit, comme fon aïeul, le fumom de

Dieu , auquel il joignit celui d’ÉplPHANE. Précis de fa v ie.

a’ntiochusVII , fils de Démétrius Soter, & frere de

Dèmétrius Nicanor. Principaux événemens de fon regne.

S“?XntÎochÙs v n , fils de Démétrius Soter. Sa mort. XL

1 ’ antiochus V i n , eut le fumomd’ÉpiPHANE&deG'.J-

phon : le dernier des fils de Démétnus Nicanor. Tableau de

f°YmoCHUs IX *}um°mmé P h ilo p a to r fils

Evergete, & frere utérin d’Antiochus Épiphane. Tableau de

^ANTiocmis^X ,Afimommé ee Pieux , fils de Philopator;

É A otiochus X l t q u o ÿ i ln ’ah jamais régné véritablement

fur la Syrie, fon nom eft inferit fur la lifte des rois Séleucides.

S“^Tl0CHUs 'xn, fils d’Antiochus le Pieux, qui ne lui laiffa

que fes malheurs pour héritage, &c. Suppl. 1. 461 .a.

Antiochu s X lH , fumommé l ’A siatiq ue , dernier roi de

Syrie, de la race des Séleucides. Ses guerres avec les Romains.

Suppl. 1. 460. b. . . . ,, . T •

Antiochus , fondateur de la cinquième académie, l. 51;<r*

ANTLOPE , Ûfift- anc- Mytk.) fille de Niftée, l’un des

rois de la BéouëV5 es~aventures.Sapp/.L 462. a.

ANTIPARALLELES, lignes, ( Géom. ) définition. Suppl.

M T O A R O S , ( grotte d' ) dans l’Archipel. VII. 967. b. Sa

defeription. H. 785. b. VI. vol. des planch. article Monta-

GNES.pl. 3. , _ T

ANTIPATHIE , ( Phyfiq.) exemples de cette affethon. I.

510. b. Les Péripatéticiens en expliquoient là caufe ; mais les

philofophes modernes avouent qu’ils l’ignorent. Ibid. 51 i.a.

Antipathie, haine , avcrjion , répugnance , ( Synon. ) différences

de ces mots. I. 511. a.

Antipathie , les goûts & antipathies naturelles ont leur

fondement dans le méchanifme. 1. 344- a- Exemple fingiÿer

d’antipathie. XV. 45. a. Antipathie de certains fluides. XV.

73c. b. . •

ANTIPERISTASE, ( Philof. ) aétion de deux qualités

contraires, dont l’une , par fon oppofition, excite & fortifie

l’autre. Exemples qu’en donnent les philofophes de l’école.'

Comment ils juftifient leur opinion. Raifonnemens qui la réfutent.

I. 511. b. Il n’eft pas befoin d’iriîaginer d’antiperiftafe

pour expliquer la congélation de l’eau , par le moyen de la

neige & du fel auprès du feu, ni celle de la grêle, ni celle de

la fermentation de la chaux par l’eau froide, ni la fraîcheur des

fouterreins en été, ni la fumée de certaines eaux en hiver.

Jbid. 512.a.

ANTIPHATES , roi des Leftrigons. IX. 402. b.

ANTIPHILE, peintre grec : détail fur fes ouvrages. XIL

225. a.

ANTIPHON, orateur athénien. XIV. 243. b.

ANT1PH0 NIER. ( Lithurgie) Voye^ G radu el.

ANTI-PHRASE , (Gramm.) contre-vérité. Exemple de

cette façon de parler. Plufieurs grammairiens rapportent ces

exemples à l’ironie ou à l’euphémifme.I. 512. a. L’antiphrafe

ne fuppofe pas toujours une phrafe entiere, comme le prétend

Sanétius. Ibid. b.

ANTIPODES, ( Géogr. ) étymologie du mot, & définition.

Les antipodes ne fouftrent pas exaaement le même degré

de chaud & de froid. Divers rapports qui fe trouvent entre

les peuples antipodes. Platon pane pour avoir imaginé le premier

la poflibilité des antipodes. I. 512. ¿. Faux raifonnemens

des anciens qui les empêchoient de les concevoir. Virgile

déclaré hérétique pour avoir cru les antipodes. Comment un

anonyme a prétendu révoquer en doute ce fait, ou du moins

juftifier le pape Zacharie, auteur de l’excommunication. Ibid.

ç 13 .a. Cette erreur phyfique du pape ne prouve rien contre

l’infaillibilité del’églife. Les premiers chrétiens n’étoient point

d’accord entr’eux fur les antipodes. Ibid. b. Comment faint

Auguftiii en combat l’exiftence. Ses erreurs fur ce point ne l e ,

rendent pas moins refpettablè à tout autre égard. Lucrèce ,

Plutarquy

A N T

Plutarque & Pline les ont aufli niés. Si la terre n’eft point

une fphere , mais un fphéroïde applati, il n’y a plus d’antipodes

réciproques. Ibid. 514. a. Démonftration de cette pro-

pofition. Les lieux fitués à l’un & l’autre pôle & fous l’équateur

font exceptés. Ibid. b.

ANTIPTOSE, figure de grammaire par laquelle on met,

dit-on, ' un cas pour un autre. Exemples. Plufieurs grammairiens

regardent cette figure comme une abfurdite qui

détruirait toutes les réglés. Principes félon lefquels il faut

expliquer ce qu’on appelle antiptofe. I. 514. b.

Antiptoje, obfervations fur cette figure. VI. 989. b.

ANTIQUAIRE différentes efpeces d’antiquaires. I.

415. a. § ■ ' "

Antiquaires, énumération de quelques-uns de ceux qui

fe font particulièrement diftingues dans la connoiftance aes

médailles. X. 229..a , b. XI. 283. b. 284. a.

ANTIQUE , fens de ce mot, lorfqu’il eft employé par

les architeâes, les fculpteurs & les peintres. Antiquités qui

nous reftent, en fculpture, & dans le pittorefque ; comment

Michel-Ange trompa le public fu r ’ une prétendue

antique.1 Antique eft quelquefois diftingué Hancien. Antique-

moderne eft employé pour défigner des ouvrages gothiques.

Lçi f . a.

A n t iq u e , ancien , vieux. ( Synonym. ) I. 441. a. XVII.

267. a.

■ A n t iq u e , ( Blafon ) ufage de ce mot dans le blafon. I.

S1?-*-

A n t iq ue , ( Blafon ) fe dit des couronnes à pointes ,

des vafes , édifices, vêtemens des anciens, &c. Les lions

& les léopards couronnés , ont prefquè toujours une couronne

à l’antique. Il n’en eft pas de même des autres animaux

quand ils ont une couronne. Suppl. I.462. a,b.

A ntiques , ( Arts du dejjîn ) nom qu’on donne aux pièces

entières & aux fragmens qui nous reftent dés ouvrages

peints ou fculptés chez les peuples anciens où les arts ont

fleuri. Ceux qui fe font confervés des beaux jours de la

Grece , font regardés comme des modèles parfaits, ou qui

du moins approchent de bien près de la perfection. Parties

eflentielles ae l’art qu’on admire dans les antiques. Confeils

aux artiftes qui afpirent à la perfection de leur art. Les

monùmens anciens difttngués en trois claffes principales ,

félon leurs différens degres de beauté. Comment les antiques

doivent être étudiées , exagération dans les éloges

que les connoiffeurs anciens & modernes ont faits de l’excellence

des antiques. Suppl. I. 462. b. 463. a.

Antiques. Monumens antiques des Etrufques. Voye[ Etrusq

u e : d’Herculanum & de Pompeii , voyez ces mots.

Force & beauté d’exprcjfîon dans la plupart des antiques. ,

Suppl. II. 921. a. De la fculpture antique. XIV. 837. a ,

6 y 8cc. Des bas - reliefs antiques. Voye[ Relief. Peinture

antique. XII. 268. b , &c. Graveurs qui ont excellé à imiter

l ’antique. XI. 742. a. Principaux auteurs qui ont écrit fur

les antiques, voyiCaylus, Hardouin, Montfaucon , Win-

kelman. Importance de l’étude des antiques pour les artiftes.

Suppl. III. p p a.— Voyez A n t iq u it é .

Antiques y loix antiques des Vifigoths. IX. 652. a. Code

des loix antiques. III. 579. b.

ANTIQUITÉ, fens de ce mot. Prétendue antiquité de

çertains peuples & de quelques monarchies. La fauffeté de

ces exagérations a été démontrée. Antiquités, en architedure.

I. 516. a. Voyez les planches qui repréfentent divers monumens

d’antiquité, vol. I.

Antiquité, expofition de divers fentimens de plufieurs

nations fur l’antiquité du monde. III. 391. a. 392. b. I.

169. b. V. 835. a. Choix que nous devons faire au milieu

de cette diveriitè. III. 392. b. Ce qu’on peut conclure de

certain des hiftoires les plus anciennes. VIII. 222. a , b.

Controverfe fur l’antiquité du monde qui s’éleva du tems

de Maimonidés entre les doCteurs juifs. IX. 46. b. Antiquité

du monde félon M. Newton. III. 391. a. Preuves

hiftoriques de la nouveauté du monde , tirées des commen-

cemens des arts & des fciences. IV. 980. b. De la population

du monde dafis les fiecles reculés. XIII. 89. a , b.— Antiquité

que s’attribuoient les Chaldéens. III. 22. b. Les Babyloniens.

V in . 221. a. I. 785. a. Celle que s’attribuôient ies

Egyptiens. V. 434. ¿. VIII. 221. a. I. 78«. a. Vieille chronique

des ^Egyptiens, contenant l’efpace de 3 6 « y ans. Sentiment

de-^jjd. Marsham fur cette chronique. III. 388. a.

La chronologie de Manéthon fur les antiquités égyptiennes,

rejettée. IV. 981. a , b. Obfervations fur l’antiquité des

Egyptiens. VIII. 221. b. Celle que s’attribuent les Phéniciens.

Ibid. a. De 1 antiquité* dont les Chinois fe glorifient.

III. 342. a. Ce qu’il en fautpenfer. Ibid. & 347. a. Recherches

de M. Freret fur les antiquités chinoifes. IV. 981. a.

¿.— Monumens écrits qui nous reftent de la plus haute antiquité.

VIII. 221. a , b. Monumens d’archite&ure qui fervent

à conftater l’antiquité de certains peuples. Ibid.

ANTISCIENS, | Géogr. ) peuples dont les ombres ont à

midi des directions contraires. On les confond fouvent avec

Tojne I.

A N T S i

les Anteciens. Autre fens du mot antifeiens felon les aftro-

logues.I. 516. b.

ANTISCORBUTIQUE, le cochlearia rient le premier

rang parmi les plantes antifeorbutiques. III. ¡¡¡f! a b. Préparation

des bouillons antifeorbutiques. Ibid. b. & IV 4?8

a. Sucre antifeorbutiaue. XV. 615.¿. Effets des antifeorbutiques

dansl’eftomac. VI. 326. a , b.

ANTI-SEPTIQUE, remedes anti-feptiques. VII. 471. ¿.

XV. 73 .a, b. De leur ufage dans les inflammations, v i l l .

720. b. Qualité anti-feprique du fel marin. XIV. 020. a b

A M T I C1/—KÆ X / A \ I r i . 1. ' X . *

vouloir f

Ufage qu’o _______

ANTI-SPASMODIQÜES0, ( Mau médic. )' remedes qui

conviennent dans les affeétions des nerfs, ou les mouve-

memipafmodiques. Propriétés qu’on leur attribue, réflexions

fur l’adminiftration de ces remedes, & les propriétés mer-

veilleufes qu’on a cherchées dans quelques-uns. Quelques

écrryains n ont pas rougi de ranger les exorcifmes dans la

claffe des anti-fpafmodiques. Peu de confiance qu’on doit

avoir en la plupart des remedes employés contre les affections

nerveufes. Enumération des anti-fpafmodiques les plus

ufités. Maladies particulières dans lefquelles l’emploi de ces

remedes eft indiqué. Afcendant que le médecin doit exercer

fur l’efjprit du malade.Suppl. I. 463. a , b. 8c 464. a.

Anti-fpafmodiques, affociés aux narcotiques pour ôter lé

fentiment de la douleur. V. 87. b. Poudre anri-fpafmodique.

XIII. 188. a.

ANTISTHENE, hiftoire & principes de ce philoiophe.

IV. Ç04. b , 8cc. noces de fa fille. Suppl. I. 224. a.

ANTISTROPHE, ( Gramm. ) ftance que le choeur chan-

toit en fe tournant à gauche, après avoir chatité la ftrophe

en fe rnnmum à Amitp Fn nnmmil.n r. m_

uiLicnnc poene lyrique cnez les virées. Ibid. <jy.

AntiJIrophes & flrovhes, danfes des Grecs. II. 43. a. Comment

fe chantoient les ftrophes & antiftrophes. V. 822. a.

ANTITACTES, (Hift.cccl. ) anciens hérétiques. Leurs

erreurs. I. 517. a.

ANTITHENAR, ( Anat. ) nom que les anatomiftes donnent

aux mufcles auffi nommés adduileurs. Etymologie du

mot. Antithenar du pouce de la main , celui du gros

■orteil. I. «17. a.

ANTITHESE, ( Belles-lettres) cette figure bien ménagée

Elaît infiniment à Peijprif. Exemples tirés de quelques anciens.

517. a. Auteurs qui en ont abufé. M. Flechier en a fait

fa figure favorite. Réglé à obferver fur fon ufage. Ibid. b.

A n tith è s e , ( Belles - lettres ) l’antithefe exprime un rapport

d’oppofition entre des objets différens ; ou .dans un

même objet, entre fes qualités, ou fes façons d’être ou

d’agin Modèle de cette figure. Comment elle peut convenir,

même aux fujets férieux. Exemples qui montrent que- la

plupart des grandes penfées prennent le tour de l’antithefe,

foit pour marquer plus vivement les rapports de différence

& d’oppofttion, foit pour rapprocher les extrêmes. L’antithefe

eft fouvent un trait de déucatefte ou de fineflè épigram*

matique : exemples. Souvent même elle prend le ton le plus

haut ; 8c l’éloquence , la poéfie héroïque, la tragédie même

peut l’admettre fans s’aviur. Exemples: Réflexions fur le fage

emploi de cette figure. Suppl. I. 464. a , b.

Antithefe, figure depenfée. VI. 771. a. Différence entre

les antithefes d’idées 8c les antithefes * d’expreffions. VIL

767. a. Du plaifir que donnent les contraftes, les oppofi-

tions , les. antithefes. 766. b. — Voyez C o ntr aste .

ANTITRINITAIRES, ( Théolog. ) ceux des premiers

fiecles, ceux de notre tems. Lifte donnée par Sandius des

antitrinitaires modernes. I. 317. b.

Antitriniçaires, anciens & modernes. XVL 647. a ,b. Article

particulier fur les antitrinitaires modernes. XV. 12o.a, b.

Voyez auffi SOCINIENS.

ANTITYPE, ( Théolog.) ce que l’on met à la place d’urt

type. Citation de deux endroits du nouveau teftament où

ce mot eft employé. Hebr. IX. 24. 8c I. Pierre III. 21.

Examen de ces paflages. Voyez f article T ype. I. 318. a.

Antitype, motemployépar les P.P. grecs pour fignifier l’Eu-

chariitie. D’où les proteftans ont conclu que ce facrement

n’étoit que la figure du corps de chrift. Comment cette

conféquence eft démontrée fauffe. I. 518. a.

ANtIUM, ( Géogr. ) ville des Volfques, célebre parles

guerres des Antiates contre les Romains. Colonie que les

Romains y envoyèrent. Temple de la fortune dans cette

ville. Néron la rétablit Ruines d’Antium aâuellement fubfif-

tantes. projet de rétablir fon port. Suppl. 1. 465. a.

Antium, temple de la fortune à Antium. VII. 206. b.

Sorts d’Antium. XV. 376. b.

ANTOINE, (Marc) Hïfl. rom. Hifl. Littér. fumommé l’orateur.

Principaux traits de fa vie. Suppl. I. 463. a.

A n to in e , (Marc) aïeul du célebreMarc-Antoine. Ses talens '

dans l’éloquence. Principales pièces de cet orateur. XI. 3 68. a, b.