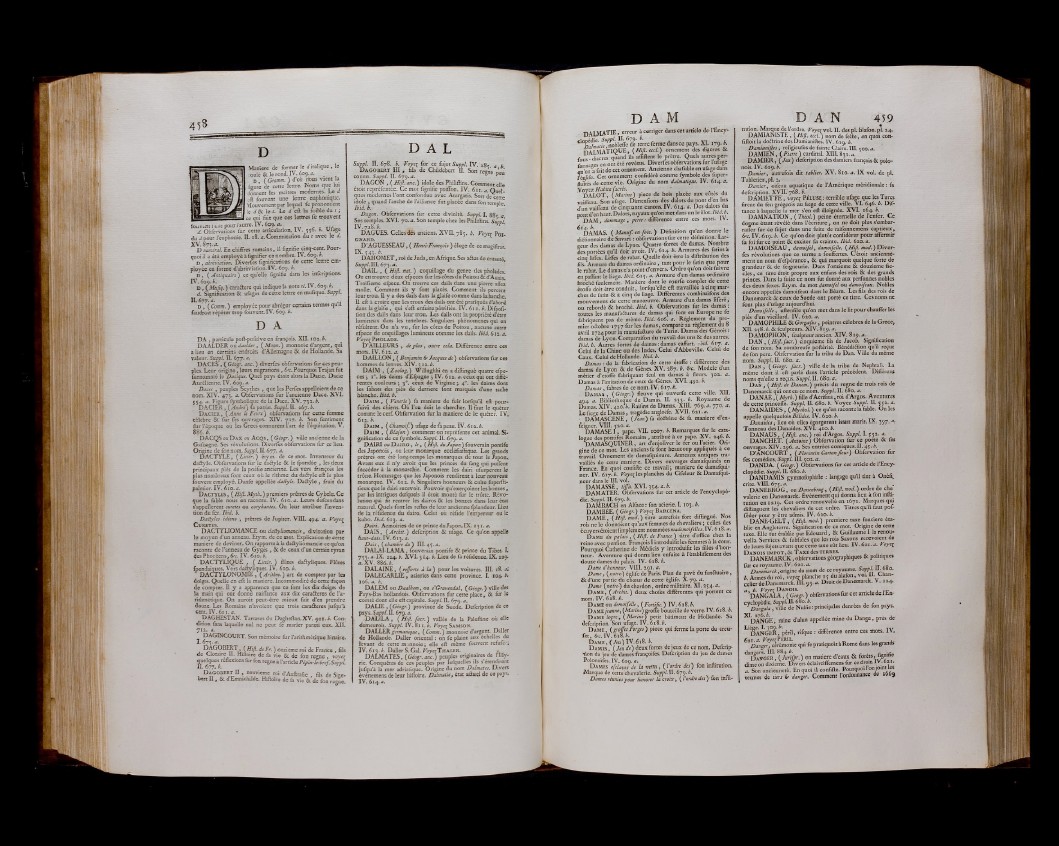

4 5 8

D

Maniéré de former le ¿italique , le

:oulé & le rond. IV. 609.4* .

D , ( Gramm. ) d’ou nous vient la

jigure de cette lettre. Noms que lui

donnent les maîtres modernes. Le d

,-ft fouvent une lettre euphonique.

Mouvement par lequel fe prononcent

le d 8c le t. Le d eft la foible du t j

ce qui fait que ces lettres fe trouvent

iouvtnr I une pour l'autre. IV. ¿09- a. ;

d Obfervations fur cette articulation. IV. 556. b. Ulage

du d pour l’euphonie. IL 18. a. Commutadon du t avec le d.

XV. 873.4.

D montrai. En chiffres romains, il fignifie cinq-cent. Pourquoi

il a été employé à fignifier ce nombre. IV. 609. b.

d , abréviation. Diverfes lignifications de cette lettre employée

en forme d’abréviation. IV. 609. b. . .

D, ( Antiquaire) ce qu’elle fignifie dans les infcripdons:

IV. 609. b.

D, (Mufiq.) caraâere qui indique la note re. IV. 609. b.

d. Signification & ufages de cette lettre en mufique. Suppl.

IL 677. a.

D , ( Comm. ) employée pour abréger certains termes qu il

faudroit répéter trop fouvent. IV. 609. b.

D A

DA , particule poft-pofitive en françois. XII. 102. b.

DAALDER o u daelder , ( Mo/m.) monnoie d’argent, qui

a lieu en certains endroits d’Allemagne & de Hollande. Sa

valeur. Suppl. IL 677. a.

DACES , ( Géogr. anc. ) diverfes obfervations fur ces peuples.

Leur origine , leurs migrations , &c. Pourquoi Trajan fut

fumommé le Dacique. Quel pays étoit alors la Dacie. Dacie

Aurélienne. IV. 609. a.

Daees , peuples Scythes , que les Perfes appelloient de ce

nom. XIV. 473. a. Obfervations fur l’ancienne Dace. XVL

ce4. a. Figure fymbolique de la Dace. XV. 732.b.

DACIER, (André) la patrie. SuppL IL 267. b.

D acier., (Anne le Fevre) obfervations fur cette femme

célébré 8c fur fes ouvrages. XIV. 717. b. Son fentiment

fur l’époque où les Grecs connurent l’art de l’équitation. V.

886. b.

DACQS ou D a x ou A c q s , ( Géogr. ) ville ancienne de la

Gafcegne. Ses révolutions. Diverfes obfervations fur ce lieu.

Origine de fon nom. Suppl. H. 677. a.

DACTYLE, ( liitér. ) ètym. de ce mot. Inventeur du

daâyle. Obfervations fur le daâyle 8c le fpondée , les deux

principaux piés de la poéfie ancienne. Les vers françois les

plus nombreux font ceux où le rithme du daâyle eft le plus

fouvent employé. Danfe àppellée daâyle. Daâyle , fouit du

palmier. IV. 610. a.

D a c t y l e s , (Hift. Myth. ) premiers prêtres de Cybele. Ce

que la fable nous en raconte. IV. 610. a. Leurs defcendans

s'appelleront cure te s ou corybontés. On leur attribue l’invention

du fer. Ibid. b.

DaByles idéens , prêtres de Jupiter. VIIL 494. a. Voyez

CURETES.

DACTYTJOMANCE ou daâyliomancie , divination par

le moyen d’un anneau. Etym. de ce mot. Explication de cette

maniéré de deviner. On rapporte à la daâyliomancie ce qu’on

raconte de l’anneau de Gygés , 8c de ceux d’un certain tyran

des Phocéens, &c. IV. 610. b.

DACTYLIQUE , ( littér. ) flûtes daâyliques. Flûtes

fpondaîques. Vers daâyliques. IY. 6x0. b.

DACIYLONOMÎE , ( Arhhm. ) art de compter par les

doigts. Quelle en eft la maniéré. Incommodité de cette façon

de compter. Il y a apparence que ce font les dix doigts de

la main qui ont donne n ai fiance aux dix caraâeres de l’arithmétique.

On auroit peut-être mieux fait d’en prendre

douze. Les Romains n’avoient que trois caraâeres jufqu’à

cent. IV. 611. a.

DAGHESTAN. Tartares du Dagheftan.XV. 921. b. Condition

(ans laquelle nul ne peut fe marier parmi eux. XII.

712. a.

DAGINCOURT. Son mémoire fur l’arithmétique binaire.

L675.*.

DAGOBERT, ( Hift. de Fr. ) onzième roi de France, fils

de Clotaire II. Hiftoire de fa vie 8c de fon regne , voyez

Î l 6 Ue ¿ 00S f°° r'E“ “ l’™ cle Pipin-ü-br'f.Suppï.

D a g o b e r t II , neuvième roi d’Auftrafie , fils de Sise-

bert I I , & d'Emnichilde. Hiftoire de b. vie & de fon regne.

D A L

Suppl. II. 678. b. Voyez fur ce fujet Suppl. IV. 28c. a b

D a g o b e r t I I I , fils de Childebert II. Son reene non

connu. Suppl. II. 679. a. . - >

DAGON , ( Hift. anc. ) idole des Philiftins. Comment elle

étoit repréfentée. Ce mot fignifie poiflon. IV. 611. a. Quelques

modernes l’ont confondue avec Atergatis. Sort de cette

idole , quand l’arche de l’alliance fut placée dans fon temnle

Ibid. b. g ,

Dagon. Obfervations fur cette divinité. Suppl. I. 883. a.

Ses temples. XVI. 70. a. Son temple chez les Philiftins. SuddÎ

IV. 7 iS.b. „ FP'

DAGUES. Celles des anciens. XVII.783. b. Voyez P o i g

n a r d .

D’AGUESSEAU, ( Henri-François ) éloge de ce magiftraf.

IX. 543-b.

D AH OMET, roi de Juda, en Afrique. Ses aâcs de cruauté.

Suppl.lîL 673. tf.

DAIL , ( Hift. nat. ) coquillage du genre des pholades.

On en trouve deux efpeces fur les côtes du Poitou 8c d’Aunis.

Troifiemc efpece. On trouve ces dails dans une pierre allez

molle. Comment ils y font placés. Comment ils percent

leur trou. Il y a des dails dans la glaife comme dans labanche.

Il eft à croire que les trous des dails ont étéprariqués d’abord

dans la glaife , qui s’eft enfuitepétrifiée. Iv. 611. b. Difpofi-

tion des dails dans leur trou. Les dails ont la propriété d’être

lumineux dans les tenebres. Singuliers phénomènes qui en

réfultent. On n’a vu, fur les côtes de Poitou , aucune autre

efpece de coquillages lumineux comme les dails. Ibid. 612. a.

Voyez P h o l a d e .

D’AILLEURS , de plus, outre cela. Différence entre ces

mots. IV. 6x2. a.

DAILLON, ( Benjamin &. Jacques de ) obfervations fur ces

hommes de lettres. XIV.312. b.

DAIM , ( Zoolog.) willughbi en a diftingué quatre efpeces

; x°. les daims d’Efpagne ; IV. 612. a. ceux qui ont différentes

couleurs ; 30. ceux de Virginie ; 40. les daims dont

les fabots des piés de derrière font marqués d’une tache

blanche. Ibid. b.

D a im , ( Vcncrie ) fa maniéré de fuir lorfqu’il eft pour-

fuivi des chiens. Où l’on doit le chercher. Il faut le quêter

comme le cerf. Obfervation fur. la maniéré de le quêter. IV,

612. b.

D a im , ( Chamoif.) ufage de fa peau. IV. 612. A

D a im , (Blafon ) comment on repréfente cet animal. Si-

irion de ce fymbole. Suppl. IL 079. a.

DAIRI ou D a i r o g le, (Hift. du Japon) fouverain pontife

des Japonois , ou leur monarque eccléfiaftique. Les grands

prêtres ont été long-temps les monarques de tout le Japon»

Avant eux il n’y avoir que les princes du fiuig qui pu u en t

{accéder à la monarchie. Comment les dairi ufurperent le

trône. Hommages que les Japonois rendirent à leur nouveau

monarque. IV. 612. b. Singuliers honneurs 8c culte fuperiti-

tieux que le dairi recevoit. Pouvoir qu’exerçoient les bonzes ,

par les intrigues defquels il étoit monté fur le trône. Révolution

qui fit rentrer les dairos 8c les bonzes dans leur état

naturel. Quels font les reftes de leur ancienne fplendeur. Lieu

de la réfidencc du dairo. Celui où réfide l’empereur ou le

kubo. Ibid. 6x3. a.

Dairi. Armoiries de ce prince du Japon, IX. 131. 4.

DAIS, ( Archit. ) defeription 8c ufage. Ce qu’on appelle

hatu-dais. IV. 613. a.

Dais, (chambredu) IIL 43. tf.

DALAI-LAMA, fouverain pontife 8c prince du Tibet. L

. a. IX. 224. b. XVI. 3 ¿4. b. Lieu de fa réfidence. IX 229,

:V. 886. b.

DALAINE, ( rejjbrts ¿ la ) pour les voitures. III. 18. tf»

DALECARLIE , aciéries dans cette province. L 104. b.

IO6. a. b.

DALEM ou Daalhem, ou s’Gravtndal, (Géogr.) ville des

Pays-Bas hollandois. Obfervations fur cette place, 8c fur le

comté dont elle eft capitale. Suppl. IL 679. a.

DALIE, (Géogr.) province de Suede. Defeription de ce

pays. Suppl. IL 679. a.

DALILA , ( Hift. facr. ) vallée de la Paleftine où elle

demeurait. Suppl. IV. 811. b. Voyez S a m s o n .

DALLER germanique, (Comm.) monnoie d’argent. Daller

de Hollande. Daller oriental : on fe plaint aux échelles du

levant de cette monnoie; elle eft même fouvent refid(c?i

IV. 613. b. Daller S. Gai. FbyrrTHALER.

DALMATES, (Géogr. anc.) peuples originaires de nlly-

rie. Conquêtes de ces peuples par lefquelles ils s étendirent

juiqu’à la mer adriatique. Origine du nom Dalmates. Divers

événemens de leur hiftoire. Dalmatie, état aâuel de ce pays»

IV. 614. a.

d a m

DALMATIE, erreur à corriger dans cet article de l’Ency-

Cl%ÎfmàtfeUfn o b E ffîd l terre ferme dans ce pays. XI. 179. g

D A L M A TIQUE, (Hift. ceci.) ornement des diferes 8c

fous - diacres quand ils affiftent le prêtre. Quels autres per-

fonnaees en ont été revêtus. Diverfes obfervations fur 1 ufage

au’on a fait de cet ornement. Ancienne chafuble en ufage dans

réelifc. Cet ornement conftdéré comme fymbole des fuper-

liùités de cette vie. Origine du nom dalmatique. IV. 614. a.

S oyez Habits facrés. - . , ,,

DALOT, (Marine) ptece de bois placée aux côtés du

vaiffeau. Son ufage. Dimenfions des dalots du pont d’en bas

<l’un vaiffeau de cinquante canons. IV. 614. a. Des dalots du

pont d’en haut. Dalots, tuyaux qu’on met dans un brûlot. Ibid.b.

DAM, dommage, perte : différence entre ces mots. IV.

é *DAMAS. (Manuf. en foie. ) Définition qu’en donne le

diâionnaire de Savari : obfervations fur cette définition. Largeur

des damas de Lyon. Quatre fortes de damas. Nombre

des portées qu’il doit avoir. IV. 614- b. Armures des fatins a

cinq liftes. Liffes de rabat. Quelle doit être la diftnbunon des

fils. Armure du damas ordinaire, tantnour le fatin que pour

le rabat. Le damas n’a point d’envers. Ordre qu’on doit futyre

en paffant le liage. Ibid. 613. a. Armure d’un damas ordinaire

broché feulement. Maniéré dont le courfe complet de cette

étoffe doit être conduit, lorfqu’elle eft travaillée à cinq marches

de fatin 8c à cinq de liage. Différentes combinaifons des

xnouvemens de cette manoeuvre. Armure d’un damas liferé;

ou rebordé 8c broché. Ibid. b. Obfervations fur les damas :

toutes les manufaâures de damas qui font en Europe ne fe

fabriquent pas de même. Ibid. 610. a. Règlement du premier

oâobre 1737 fur les damas, comparé au règlement du 8

avril x724pourla manufââure de Turin. Damas des Génois:

damas de Lyon. Comparaifon du travail des uns 8c des autres.

Ibid.b. Autres fortes de damas:damas caffart. zbid. 6x7. a.

Celui de la Chine ou des Indes. Celui d’Abbeville. Celui de

Caux. Celui de Hollande. Ibid. b.

Damas : de la fabrication de cette étoffe : différence des

damas de Lyon 8c de Gênes. XV. 287. b. &c. Modèle d’un

métier d’etoffe fabriquant feul un damas à fleurs. 302. a.

Damas à l’imitation de ceux de Gênes. XVL 492. b.

Damas, fabres de ce nom. IV. 617. b.

■ D a m a s , (Géogr.) fleuve qui traverfe cette ville. XII.

494. a. Bibliothèque de Damas. II. 233. b. Royaume de

Damas. XIV. 420.b. Raifins de Damas. XIII. 769.a. 770. a.

Le fiege de Damas, tragédie angloife. XVII. 621. a.

■ DAMASCENE, (Jean) fa doârine 8c fa maniéré d’en-

ièigner. VHI. 320. a.

DAMASEI, pape. VII. 1007. b. Remarques fur le catalogue

des pontifes Romains, attribué à ce pape. XV. 246. b.

DAMASQUINER, art d’enjoliver le fer ou l’acier. Origine

de ce mot. Les anciens fe font beaucoup appliqués à ce

travail. Ornement de damafquinure. Anneaux antiques travaillés

de cette maniéré. Divers ouvrages damafquinés eii

France. En quoi confifte ce travail ; maniéré de aamafqui-

ner. IV. 617. b. Voyez les planches du Cifeleur 8c Damafqui-

neur dans le III. vol..

DAMASSÉ, tiffu. XVI. 3 34- b.

DAMATER. Obfervations fur cet article de 1 encyclopédie.

Suppl. H. 679. b. .

DAMBACH. en Alface : fon aciérie. 1. 103. b.

DAMBÉE. (Géogr.) Voyez BARCENA.

DAME, ( Hift. mod. ) titre autrefois fort diftingué. Nos

rois ne le donnoient qu’aux femmes de chevaliers ; celles des

écuyersétoient Amplement nommées mademoïfelles. IV. 618 .a.

D a m e du palais, (Hift. de France") titre d’office chez la

reine avec penfion. François 1 introduifit les femmes à la cour.

Pourquoi Catherine de Médicis y introduifit les filles d’honneur.

Aventure qui donna lieu enfuite à l’établiffement des

douze dames du palais. IV. 618. b.

Dame d‘honneur. VIII. 291. a.

Dame, (notre-) églife de^Paris. Plan du pavé du fanâuaire,

& d’une partie du choeur de cette églife. A. 79. a.

Dame (notre-) du chardon, ordre militaire. XI. 234. a.

D a m e , (Archit.) deux chofes différentes qui portent ce

nom. IV. 6x8. b.

D a m e ou demoifelle, (Fortifie.) IV. 6x8.b.

D a m e jeanne, (Marine) grone bouteille de verre. IV. 618. b.

D a m e lopre, (Marine) petit bâtiment de Hollande. Sa

defeription. Son ufage. IV. 6x8. b.

D a m e , (groffesForges) piece qui ferme la porte du creu-

fet, &c. IV. 618. b.

D a m e , (Jeu) TV.618. b.

D a m e s , (Jeu de) deux fortes de jeux de ce nom. Defeription

du jeu de dames foançoifes. Defeription du jeu de dames

Polonoilcs.lv. 6x9. a. ■

D am e s efelayes de la vertu, ( l'ordre des) fon inftitution.

Marque de cette chevalerie. Suppl. II. 679. b.

Dames réunies pour honorer la croix, ( l’ordre des) fon ffifti-

D A N 45.9

tution. Marque de l’ordre. Voyez vol. II. des pl. blafon. pl. 24.

DAMIANISTE, (Hift. ccd.) nom de feâe, en quoi con-

fiftoit la doârine des Ûamianiftes. IV. 6x9. b.

Damumiftes, reügieufes de fainte Claire. III. 300. a.

DAMIÊN, (Pierre) cardinal. XIH.831.«.

DAMIER, ( Jeu ) defeription des damiers françois 8c polo-

nois.IV. éiçj.b.

Damier, autrefois dit tablier. XV. 810. a. IX voL de pl.

Tabletier ,pl. 2»

Damier, oifeau aquatique de l’Amérique méridionale : fa

defeription. XVII." 768. b.

DAMIETTE, voyez P é l u s e : terrible ufage que les Turcs

firent du feu grégeois au fiege de cette ville. Vl. 646. b. Dif-

tance à laquelle Ta mer s’en eft éloignée. XVI. 164. b.

DAMNATION, ( ThéoL ) peine éternelle de l’enfer. Ce

dogme étant révélé dans l’écriture, on ne doit plus s’embar-

| railer fur ce fujet dans une fuite de raifonnemens captieux,

&c. IV. 619. b. Ce qu’on doit plutôt confidérer pour affermir

fa foi fur ce point 8c exciter fa crainte. Ibid. 620. a.

DAMOISEAU, damoifel, damoifclle. (Hift. mod.) Diverfes

révolutions que ce terme a fouffertes. C’étoit anciennement

un nom d’efpérance, 8c qui marquoit quelque forte de

grandeur 8c de feigneurie. Dans l’onzieme & douzième fie-

cles, ce titre étoit propre aux enfans des rois 8c des grands

princes. Dans la fuite ce nom fut donné aux perfonnes nobles

des deux fexes. Étym. du mot 4amoifel ou damoifeau. Nobles

encore appellés damoifeau dans le Béarn. Les fils des rois de

Danemarck 8c ceux de Suede ont porté ce titre. Ces noms ne

font plus d’ufage aujourd’hui.

Demoifelle, uftenfile qu’on met dans le Ut pour chauffer les

piés d’un vieillard. IV. 620. a.

DAMOPHILE 8c Gorgafus, peintres célébrés de la Grece,

XII. 238. b. 8cfculpteurs. XIV. 819. a.

DAMOPHON, fculpteur ancien. XIV. 810. a.

DAN, (Hift.facr.) cinquième fils de Jacob. Signification

de fon nom. Sa nombreufe poftérité. Bénédiâion qu’il reçut

de fon pere. Obfervation fur la tribu de Dan. ViUe du même

nom. Suppl. II. 680. a.

D a n , ( Géogr. facr. ) ville de la tribu de Nephtali. La

même dont il eft parlé dans l’article précédent. Différen*

noms qu’elle a reçus. Suppl. II. 680. a.

D a n , ( Hift. de Danem.) précis du regne de trois rois de

Danemarck qui ont eu ce nom. Suppl. H. 680. a.

DANAÉ, ( Myth. ) fille d’Acrifius, roi d’Argos. Aventures

de cette princeffe. Suppl. II. 680. b. Voyez Suppl. II. 332. a.

DANAIDES, (Mythol.) ce qu’en raconte la fable. On les

appeUe quelquefois Bèlides. IV. 620. b.

Danaides, Ueu où eUes éeorgerent leurs maris. IX 397. a.

Tonneau des Danaides. XVI. 410. b.

DANAUS, (Hift. anc.) roi d’Argos. Suppl. I. 332. a.

DANCHET. (Antoine) Obfervation fur ce poète 8c fes

ouvrages. XIV. 296. a. Ses entrées comiques. II. 45*

D’ANCOURT, (Florentin Cartonfieur) Obfervation fur

fes comédies. Suppl. III. 302. a.

DANDA. ( Géogr. ) Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.

Suppl. II. 680. b. '

DANDAMIS gymnofophifte : langage qutl tint à Onéfi.

crite. VIII. 673. a.

DANEBROG, ou Danenbrug, ( Hift. mod. ) ordre de ehe

valerie en Danemarck. Événement qui donna lieu à fon infor

tution en 1219. Cet ordre renouvellé en 1671. Marques qui

diftinguent les chevaliers de cet ordre. Titres qu’il faut poi-

féder pour y être admis. IV. 620. b. ■

DANE-GELT, (Hift. mod.) première taxe foncière établie

en Angleterre. Signification de ce mot. Origine de cette

taxe. Elle tut établie par Edouard, 8c Guillaume I la renouvela.

Services 8c fubfides que les rois Saxons recevoient de

de leurs fujets avant que cette taxe eût lieu. IV. 621. a. Voyez

D a n o i s im p ô t ,Sc T a x e des t e r r e s . . . .

DANEMARCK, obfervations géographiques 8c politiques

fur ce royaume. I,V. 621. a. TT /¡¡n

Danemarck,origine du nom de ce royaume. Suppl. IL 680.

b. Armes du roi, voyez planche 13 du blafon, vol. II. Chancelier

de Danemarck. llf.93.tf. Droit de Danemarck. V. 124.

a, b. Foyer D a n o i s . . ,

DANGALA, ( Géop. ) obfervanons fur cet article de 1 tnfvS

e d» Nubie : principales denrées de fon pays.

Æ j ruine d’alun appcllée mine du Dange, près de

L,i$ A N < S , péril, rifque : différence entre ces mots. IV,

6'2i.tf> FevqPtRiL. .

Danger, cérémonie qui fe pratiquoit àRome dans les grands

daîfANGER, (Jurifpr.) en matière d’eaux 8c fo rê ts , fignifie

dîme ou dixième. Divers éclairciffemens fur ce droit, l v • 021*

a. Son ancienneté. En quoi il confifte. Pourquoi 1on

termes de tiers 6* danger. Comment l’ordonnance de 16O9