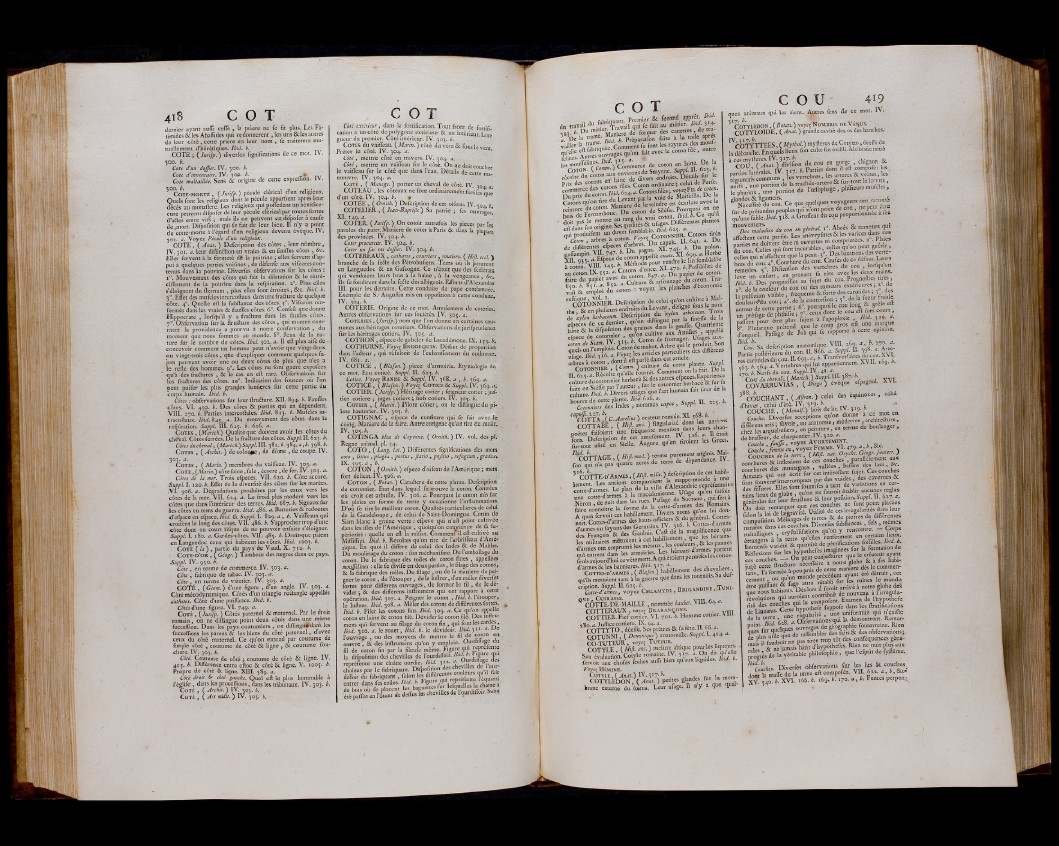

418 C O T

dernier ayant aufli ceffé , la priere ne fe fit plus. Les Fa-

timides & les Abafiides qui ordonnèrent | les uns &les autres

de leur côté, cette priere en leur nom , fe traitèrent mutuellement

d’hérétiques. Ibid. b.

COTE ; ( Jurifp. ) diyerfes fignifications de ce mot. IV.

300. b.

Cote d'un dojjîer. IV. 300, b.

Cote d'inventaire. IV. 300. b.

Cote maltaillée. Sens & origine de cette expreflion. IV.

C o te -m o r te , (Juri/p.) pécule clérical d’un religieux.

Quels font les religieux dont le péçule appartient après leur

décès au monaftere. Les religieux qui poffedent un bénéhee-

cure peuvent difpofer de leur pécule clérical par toutes fortes

d'aftes entre vifs ; mais ils ne peuvent en, difpofer à caufe

de .mort. Difpofition qui fe fait de leur bien. Il n’y a point

de cotte-morte à l’égard d’un religieux devenu évêque. IV.

301. a. "Voyez Pécule d'un religieux.

COTE, ( Anàt. ) Defcription des côtes , leur nombre,

IV. 301. a. leur diflinétion en vraies & en fàufles côtes , &c.

Èllqs fervent à la fermeté dê la poitrine ; elles fervent d’appui

à quelques parties voifines , de défenfe aux vifeeres contenus

dans la poitrine. Diverfes obfervations fur les côtes :

i°. Mouvement des côtes qui fait la dilatation & le rétré-

ciflement de la poitrine dans la refpiration. 20. Plus elles

s’éloignent du fternum , plus elles font étroites, &c. Ibid. b.

30. Effet des mufclesintercoftaux dans une frailure de quelque

côte. 40. Quelle eft la fubftance des côtes. 50. Vifeeres renfermés

dans les vraies & fàufles côtes. 6°. Confeil que donne

Hippocrate , lorfqu’il y a fraélure dans les fàufles côtes.

70. ôbfervarion fur la ftrufture des côtes , qui montre comment

la providence a pourvu à notre confervation , du

moment que nous fommes au monde. 8°. Jeux de la nature

fur le nombre de côtes. Ibid. 30a. a. Il eft plus aifé de ■

concevoir comment un homme peut n’avoir que vingt-deux

ou vingt-trois côtes , qùe d’expliquer comment quelques fu-

jets peuvent avoir une ou deux côtes de plus que n’en a

le refte des hommes. 90. Les côtes ne font guere expofées

qu’à des ffaôures , & le cas en eft rare. Obfervations fur

les fraftures des côtes. io°. Indication des fources où l’on

peut puifer les plus grandes lumières fur cette partie du

corps humain. Ibid. b. _ „

Côtes : obfervations fur leur ftruéhire. XII. 894. b. Faufies

côtes. VI. 430. b. Des côtes & parties qui en dépendent.

VIII. 270. b. Parties intercoftales. Ibid. 813. b. Mufcles in-

tracoftaux. Ibid. 843. a. Du mouvement des côtes dans la

refoiration. Suppl. III. 623. b. 626. a. ■

C o te s , (Maréch.) Qualité que doivent avoir les côtes du

chëVal. Côtes ferrées. De la fraéture des côtes. Suppl.II. 623. b.

Côtes du cheval, (Maréch.") Suppl.Hl. 381. b. 384 ,a,b. 398, b.

C o t e s , ( Archit.-) de colonie, de dôme , de coupe. IV.

303. a. I •

C o t e s , ( Marin. ) membres du vaifleau. IV. 303. a.

C o t e , (Marin!) côte faine, fale | écorre, de fer. IV. 303. a.

Côtes de la mer. Trois efpeces. VII. 620. b. Côte accore.

SuppL I. 120. b. Effet de la diverfité des côtes fur les marées.

,VI. 906. a. Dégradations produites par les eaux vers les

côtes de la mer. VII. 624. a. Le froid plus modéré vers les

côtes que dans l’intérieur des terres. Ibid. 687. b. Signaux fur

les côtes en tems de guerre. Ibid. 486. a. Batteries & redoutes

d’efpace en efpace. Ibid. & Suppl. I. 829. a , b. Vaifleaux qui

croifent le long des côtes. Vil. 486. b. S’approcher trop d’une

côte dont on court fifque de ne pouvoir enfuite s’éloigner.

Suppl. I. 180. a. Gardes-côtes. VII. 483. b. Droit-que paient

en Languedoc ceux qui habitent les côtes. Ibid. 1003. b.

C o t e ( la ) , partie du pays'de Vaud. X. 712. b.

C o te -d ’o r , ( Géogr.) Tambour des negres dans ce pays.

Suppl. IV. 930. b.

Côte, en terme de commerce. IV. 303. a.

Côte , fabrique de tabac. IV. 303. a.

Côte, en terme de vannier. IV. 303. a.

CO T É , ( Géom.) d’une figure , d’un angle. IV. 303. a.

Côté mécodynamique. Côtés d’un triangle reâangle appellés

cathetes. Côté d’une puiflance. Ibid. b.

Côtés d’une figure. VI. 749. a. .

C o t é , (Jurifp. ) Côtés paternel & maternel. Par le droit

Tomain, on ne diftingue point deux côté; dans une même

fuccefliou. Dans les pays coutumiers , on diftingiw’dans les

fucceffions les parens & les biens du côté paternel, d’avec

ceux du côté maternel. Ce qu’on entend par coutume de

fimple côté , coutume de côté & ligne, & coutume fou-

chere. IV. 303. b.

Côté. Coutume de côté ; coutume de côté & ligne. IV.

■413. b. Différence entre eftoc & côté & ligne. V. 1005. b.

Propre de côté & ligne. XIII. 389. a.

Côté droit & côté gauche. Quel eft le plus honorable à

l’églifé , dans les procédions, dans les tribunaux. IV. 303. b.

C o t é , ( Archit. ) IV. 303. b.

C o t é , ( Art milit. ) IV. 303. b, ■

C O T

Côté extérieur, dans la fortification. Tout front de fortification

a un côté depolygone extérieur & un intérieur. Longueur

du premier. Côté intérieur. IV. 303. b.

C o té s du vaifleau. ( Marin. ) côté du vent 8c fous le vent

Prêter le côté. IV. 304. a.

Côté, mettre côté en travers. IV. 304. a.

Côté , mettre un vaifleau fur le côté. On ne doit coucher

le vaifleau fur le côté que dans l’eau. Détails de cette manoeuvre.

IV. 304. a.

C o t é , ( Manege. ) porter un cheval de côté. IV. 304. a'

COTEAU ,les coteaux ne font ordinairement fertiles que

d’un côté. IV. 304. b. » “

’ COTÉE , ( Omith. ) Defcription de cet oifeau. IV. 40 j t. <

COTELIER, | Jean-Baptifle ) Sa patrie ; fes ouvraees*

XI.149.iz.

COTER. (Jurifp.) On cotoit autrefois les pièces par fes

paroles du pater. Maniéré de coter à Paris 8c dans la plupart

des provinces. IV. 304. b.

Coter procureur. IV. 304. b.

Coter un fac ou dojjîer. IV. 304. b.

COTEREAUX, catharis , courriers, routiers. ( Hift. teel. )

branche de la fe&e des Pétrobufiens. Tems où ils parurent

en Languedoc 8c en Gafcogne. Ce n’étoit que des fcélérats

qui vendoient leurs bras à la haine , à la vengeance , &c.

ils fe fondirent dans la fe£te des albigeois. Efforts d’Alexandre

III. pour les détruire. Cette conduite du pape condamnée.

Exemple de S.; Auguftin rais en oppofition à cette conduite,

IV. 304. b.

COTERIE. Origine de ce mot. Amufemens de coteries:

Autres obfervations fur ces fociétés. IV. 303, a.

C o te r ie s , (Jurifp.) nom que l’on donne en certaines coutumes

aux héritages roturiers. Obfervations de jurifprudence

fur les héritages côtiers. IV. 303. a.

COTHON, efpece de gobelet de Laccdémône. IX. 139. b.

COTHURNE. Voyez B ro d eq u in . Défaut de proportion

dans l’a£teur , qui réfultoit de l’exhauflement du cothurne.

IV. 681. tf.

COTICE , ( Blafon. ) . piece d’armoirie. Etymologie de

ce mot. Ecu coticé. Suppl. II. 623. b.

Cotice. Voyez BaNDE OC Suppl. ÍV. 368. a , b. 369. a.

COTICÉ, ( Blafon.) Voyei C o t i c e 8c Suppl. IV. 369. a:

COTIER. ( Jurifp. ) Héritage cotier ; feigneur côtier /juf- .

tice cotiere ; juges côtiers ; fiefs côtiers. IV. 303. b.

C o t ie r , ( Marin. ) Pilote côtier ; on le diftingue du pilote

haùturier. IV. 303. b.

COTIGNAC , efpcce de confiture qui fe fait avec le

coing. Maniéré de le faire. Autre cotignac qu’on tire du moût.. I

IV. 303. b.

COTINGA bleu de Cayenne. ( Omith. ) IV. vol. des plj

Règne animal, pl. 34.

GOTO, (Lang. lat.) Différentes fignifications des mots

coto , lit tus , plagia , port us, flatià, pojitio , refugium, graduss

IX. 393. tf , b.

COTON, ( Omith. ) efpece d’oifeau de l’Amérique ; mets

fort délicat. IV. 306. a.

C o to n , ( Botan.) Caradere de cette plante. Defcription

du cotonnier. Etat dans lequel fe >trouve le coton. Contrées '

où croît cet arbufte. IV. 306. a. Pourquoi le coton mis fur

les plaies en forme de tente y occafionne l'inflammation*.

D’où fe tire le meilleur coton. Qualités particulières de celui

de là Guadeloupe, dé celui de Saint-Domingue. Coton de

Siam blanc à graine verte : efpece qui n’eft point cultivée

dans les ifles de l’Amérique , quoiqu’on contienne de fa fu- .

périorité : quelle en eft la raifon. Comment il eft cultivé au

Mifliffipi. Ibid. b. Récoltes qu’on tire de l’arbrifleau d’Amérique.

En quoi il diffère de celui des Indes & de Malthe.

Du moulinage du coton : fon méchanifme. De l’emballage du

coton. De la fabrique des toiles de coton fines , appellées .

mouffelines : elle fe divife en deux parties, le filage des cotons,

8c la fabrique des toiles. Du filage , ou de la maniéré de peigner

le coton, de l’étouper, de le luftrer, d’en mêler diverfes

fortes pour différens ouvrages, de former le fil, de le dévider

; 8c des différens inftrumens qui ont rapport à cette

opération. Ibid. 307. a. Peigner le coton , Ibid. b. l’étoupcr,

le luftrer. Ibid. 308. a. Mêler des cotons de différentes fortes,

Ibid. b. Filer les cotons fins. Ibid. 309. a. Ce qu’on appelle

coton en laine 8c coton filé. Dévider le coton file. Des inftrumens

qui fervent au filage du coton fin , qui font les cardes ,

Ibid. 310. tf. le rouet, Ibid. b. le dévidoir. Ibid. 311- a. De

l’ouvrage , ou des moyens de mettre le fil de coton en ,

oeuvre, 8c des inftrumens qu’on y emploie. Ourdiflage du

fil de coton fin par la fileufe même. Figure qui repreiente

la difpofition des chevilles de l’ourdiffoir. | | |

repréfente une chaîne ourdie. Ibid.

chaînes par le fabriquant Difpofmon d« . . ^

oir d“ febnquan, * ton l * d ™ me j

entrer dans fes odes (J, lef^elles la eltaine a

C O T

d n t r a v a i H u ^ r a . r ^ f S ; Ï Ï tA U m k D» mc% S f d f former des canettes , de tra-

Ï De la Préparation faite à la toile apref

¡ M L Comment fe font les rayutes des monf

es. tfutres ouvrages qu’on | t avec le coton file . outre

les moulfellnes. dc COIOn en hine. De la

commerce des cotons filés. * Mon.

coton. W S m B ^ Ê Ê Ê t

de différentes efpeces darbres. ^ ]P ^ Du polon.

golfampin. VII. 747- *• Du ' S n i l 699. a. Herbe

XII. 93Î- S MS?ho^ oour rendre le linfemblable

i coton. Vin. Mi. ^ ¿ . ¿ e . XI. 47a- i. Poffibilite de

au coton. IX. 35a , f q a Du papier de coton,

faire du papier avec du 84;^ P âefiton. Tra- «Si ÏÜÎ du coton : voyca les ¡¡¡¡¡g

rU COTONNIER. Defcription de celui

th., & en plufieurs endroits d u.e v ait. Trois

l e t r d e 41 e S e ° equ4 diflingue par 1

, ! ee tu d i fp o

efpece de cotonnier , B de fromagcr. Ufages auxcoton

dt ¿ CL „ ,i£ mahit; Arbre qui le produit. Sor

COU 419

qiies animaux qui les aient- Autres fens de ce mot. IV.-

^ C o t y lé d o n t (Botan.) voye^ N o m b r i l de Vehus. • .

COTYLOIDE, ( Anat.) grande cavité des os des hanches.'

IV/4y?^TTÉES ( Mvthol. ) myfteres de Cotytto, dèeffe de

la débauche. En ouels lieux fon culte fut établi. Alcibiade initié

à c e s j 3d’ vifion du cou en gotge , cliignon &

■ . l^éVdes IV 417. 8 Parties dont il eft çomçofe: les.

Ï ^ C T o f o è n de 'W » . M i | | :

gli'M S f f iJ fm c S Ce que quelques voyageurs on. raconté

sr^tesssss"«ssii;

la'pulfation vifible , fréquente &^orted» carondes ,3

r ^ lu êm ie 6'prétend ! . 1 lu tar^ p reie _ iou,pal^ingorortse" eàf tc ^euttnee ompminiqoune.

coton de iirnn.IV. ,.5 . « to n ..e Son

gr U° S Ï : ^ r r i e s S s Ap tcS fo r s L différens

arbres à coton \ de' cmte plante. Suppl.

RA«,lte elle' fourrdu Comment on la fait. De la

h B W „fages'que l’art humain fait tuer de la OE ||

I f m us Grecs-

. A S î î K ^îâsr.'sAs M.cfoS.de,nu.r^uis lp sw s M B ffes Romains.

noit. Cottes-datmes des a j Cottes-d’armes

d’armes ou fayons des Germaine 3 magnificence que

des François & des G^lois..CeK

les militaires mettoicnt a couleurS| & les pannes

d ’a rmes ont emprunté les » hératus-d’armes portent

^lsauJonrihcdcevêtemeimAquiétoientpermifeslescottcsqii’ils

3' r :nTTF d’A rmïs , ( Hilt. milit.) defcription de cet habilu

mettoient tant à la guerre que dans

Cr& Æ “ vo^ea Chcamvde , BU.GANU.« ,-Tuni-

Q C Ô T tÈ RDEEMA1LLE , nommée htmhr. VIII. 64. e.

COTTERAUX, voyez B r a b a n ç o n s . . VT1T

COTTIER. Fief cottier. VI. 701. b. Homme cotuer. v

a80.tf.Juftice co ttie re.lX .94 .tf. o . T» */•

COTTYTO, déeffe. Ses prêtres & fa fête. II. 60. a.

COTUNN1, ( Dominique) anatômiûe. Suppl. I. 4*4- a"

CO-TUTEUR, voyez T u t e u r . H

COTYLE ( Hift' anc') mefurc altique pour les liqueurs.

Son évaluation. Cotyle romaine. IV. 317. a. On.dit quelle

fervoi. aux chofes feches aufli bien quaux bquides. lbtd. b.

Voye{ HÉM1NE.

M I I la memp

w i i æ p w * à P P S

Partie poftèrieure de, cmi. IL cou.XVI.

rescarotidesducou.II.693-.‘'.? - ver“ XV1I. t6o .4.

,6 , b. 364. «.Vertebres qui lui apparuenuent. i v i c 109.

¡70. b. Nerfs du cou. Suppl. IV- 4?H E „ ,

Cou duchevaby (Marcch.) S«pp/.III.3 7* \- i yV I

COVARRUVIAS , (Diego) éveque efpagnoL XVI.

38COUCHANT. iAflrtm.) celui des équinoxes , celui

d’hiver, celui d’été. IV. 319. é- 1

rntlGHE ( Menüif.) bois de lit. IV. 319. b.

de brafleur, de charpentier. IV. 320. a.

Couche , faujfe , voyez AVORTEMENT, •

T é 'fo T fm & m 1 l “urê&leur pofition.Seppi.II.

métalliques c r y f t f t l ^ W e ” n Æ

ces couches. —— Lin pe, J „orre elolie & à fes nabi-

¡„gè cette ¡}éc ^ Je cctte maiiiere dès le commentans,

1 a formée sa-p1eu p ayant été détruit, cet

cernent , OU quirn m p ^ ^ ^ }um^ le monde

être puiflant & fage . , j arrivé à notre globe des

nue nous habitons. Des.lora dfermtJ.mv a f e g S ï l

rèvoluuons B y É K S g g p . Examen le l’hypothcfe

nté des couÿ .T ^m h e fe fuppofe dans les ftrauhcations

de Linnæus. Cette hvw tele uniformité qui u’çxifte

d=’m W Obfervanons qui la démonttent. Remarpoint,

rom. o»». ie géographie fouterreine. Rien

ques fur i f fl““ “urS bler Ses faits & des obfetvations;

de ■Ç'fitoLïne pS firer trop tôt des conféqueuces géné-

mais il tau«ou 7^ ^ hefo Rien ne nuit plus aux

progtès^e la véritable philoiophie, que l’efptit de fyftême.

iCo uhchihes. DDiivveerrtfeess oobrnfeerrv.a-t-i-o-n--s- fur les lits & couches