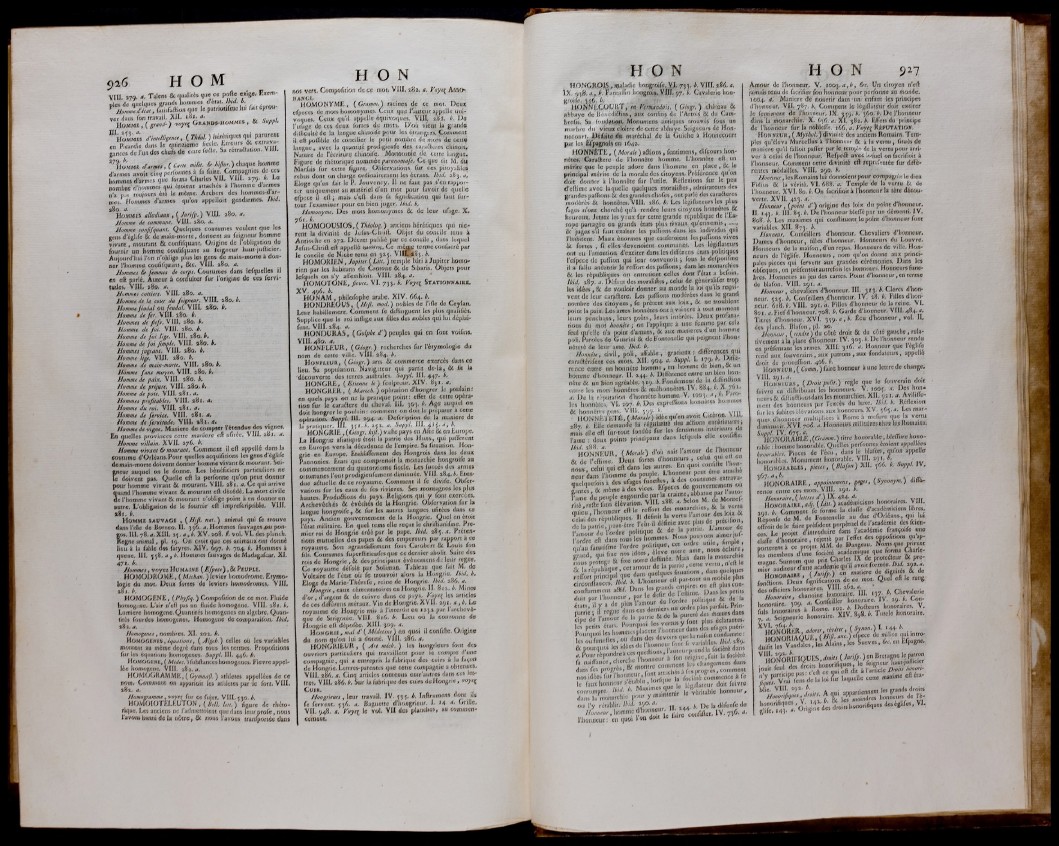

p xG H O M

v l l l . *70. », Talent & (maillés que « « '8 e- E“ m' I

nie» de anclouc* grand» homme* d état. /wa. p. Homme ifSat, ÂfréKon que le patrfoufmc h» fat g®

v e r da/J* Ton travail. X i l . *8 i . *- ~ / I

HOMME , ( grand-) T iW , » M #

IUH c .«Vm Sm M ip .n " , ( r/iÄ,/. ) qui

en Picardie dam le quinzième n ■ ï m

gante» de l’un dos chefs do cure Peile, fi» réirailauon. VIII.

V ' Î ï L m S a , * " , ( Caru milir. chaqu» homme

d’arme, avoir cinq perfonne* 4 fa fuite. Compagnie» de c e .

homme* d'arme» que É « f i Charles V i l . V l l l . 479. b. t e

n om br e'd 'h om m e» uut é ta ien t ai tache* k 1 homme (larme*

n’a p;/s toujours été le même. .Archer* de* hommc»-dar- I

me». H om m e* d’arme* qu’on appclloit gendarme*, ibid. I

280» 4» !

HommcS allodiaux, ( Jurifp. ) V 11L 10O, a. \

Homme de commu/it. v l l l . w o , a, !

Homme confluant. Quelque* coutume* veulent que Je* I

gen* d’égbfo oc de main-morte, donnent au foigneur homme I

v iv a n t , mourant fie eonfiiquanr» O/igine de 1 obligation de I

fournir un homme, conlifouant au Jeigncur haut-jufticicr» I

Aujourd’hui l’on n’oblige plu* le» gen* de main-morte k don- I

aar l’homme coqfifquant, fkc, V I i l . 280, 4.

Hommes b femmes <U corps. Coutume* dan* leiquelle» il I

en cà parlé. Auteur k cW u lc c r for l’o rigine de ces forvi- I

tude», V l l l . 28©. a. |

Hommes colliers• VUI. 180. a. !

Homme de, ta, cour du feigneur. V l lL 280, b.

Homme jiodal ouJeudal. V l l l . 280. b.

Homme de fer. V l l l , 280» b. 1

Homrnee de fiefs. V l l l , 180. b.

Homme de fo i. V l l l . 280. b.

Homme de fo i lige. V l l l . 280. b.

Homme de fo i fimple. V l l l . 280. b.

Hommes jugeons. V l l l . 280. b.

Homme lies, V l l l . 280. b.

Homme de main-morte. V l l l . 280. b.

Homme fans moyen. V l l l . 280. b.

Homme de paix, V l l l . 280, b.

Homme de préjure. V l l l . 280, b.

Homme de pote, V l l l , 281, a.

Hommes profitables. V l l l . 281 . a.

Homme du roi, V 11L 281 . a.

Homme de fervice. V I I I . 2 8 1 . a,

Homme de fervitude. V l l L 2 8 1 . 4.

Homme de vigne. Maniéré de compter l’étendue des vignes.

En quelles province* cette maniéré e n innée. V l l l . 281. u.

Homme villain. X V IL 27 6 . b.

Homme vivant & mourant. Comment il eft appelle dan* la

coutume d’O rléanf.Pour quelle* aequifition» les gens d’égJifc

demain-morte doivent donner homme v ivan t oc mourant, s e igneur

auquel on le donne. Le* bénéficier* particulier* ne

k doivent pas. Q u e lle eft la perfonne qu’on peu t donner

pour homme vivant 6c mourant. V l l l . 281. a. C e qui arrive

Suand l’homme vivant 6c mourant eft décédé. La mort civile

e l’homme v ivan t 6c mourant n’oblige point k en donner un

autre. L'obligation de le fournir elt impreforiptible, V l l l .

281. b.

H om m t s a u v a g i , (////?. //»/,.) animal qui Ce trouve

dan* Lifte de Borneo, i l , 336. 4, Hommes (auvage» 4/u pon-

go», 111, 78, 4, X l l l , 25. 4 , 0, X V , 208, 9. vol, V L des planch.

Regne animal, pl. itj. On croit que ces animaux ont donné

lieu k la fable des fatyre*. X IV , 697, b, 704, b. Homme* k

queue, 111, 558. 4 , é, Hamme» fauvage* de Madagafoar, X L

4 7 1 . b ..,

Hommes, voyc/,HvMAI#£ \Efveee) , 6c P t v n t .

H O M O b f iÔ M E , ( Miehan. ) levier liomodrome. Etymologie

du mot. Deux fortes de levier* homodromes, V l l l ,

281, b.

H O M O G E N E , ( P h y fij. ) Compofition de ce mot. Fluide

homogene, L ’air n’a i pa* un fluide homogene, V l l l , 2Ht, b.

Lumière homogene, Quantité» homogene* en algèbre. Q uantité*

fourde* homogenes. Homogene de comparaifon, Vé/d,

282, 4,

Homogenes, nombre», X I. 202, é,

Homog ëh h s 9 ¿(joat/ons, ( Hlgcb. ) celles oh les variables

montent au même degré dans tou» les terme». Propofuion*

fur le» équation» homogene», Suppt. 111, 446. b,

HoMOtoiut, ( Medee, S fubflancc» homogene»* F ie vre appel-

lée homogene, V l l l , 282, 4,

H OM G G R AM M e , [Gymnafi.) atliletes appcllée» de ce

nom» Comment on apparioit les aihlete» par le fort, V l l l ,

282, 4,

Homogrammeyvoyex fur ce fniet, V IU .

H OM O lO T E L fe t/TO N , { fa ll, U n.)

Sique, Les ancien» ne l’admctfoient que dai

l’avons banni de la notre, 6c nous VavOn

530, b.

figure de rhéto-

ns utur proie , nous

i» tranfportée dan»

H O N

no» vers, Compofition de ce mot» V IU, 282, a. Voyt{ As&o

t4AtW.1l.

H O M O N YM E , ( Ç/a/n/n.) racines d e çp mot. Deux

cfpccc» de mot» homonyme». Ceux que l'auteur appelle univoque

». Ceux qu’il appelle équivoque*. V lll, 28,2» b. J)«

l'ufage de ce» deux forte» de mot», D ’oíi vient la grande

difficulté de la langue cliinoifc pour le» étranger». Comment

il efl pofiiblc de concilier le petit nombre de mors de têtu?

langue, avec la quantité prodigieufe des caractères cliinois,

Nature de l’écriture cliinoifc. M on o ton ie de cette langue«

Figure de rhétorique nommée paronomafe. C e que dit M, du

Mariais fur cette figure, Ohfcrvaiton* fur ces pitoyables

rébus dont on charge ordinairement les écran*. Ibtd. 283, a.

Eloge qu’en fait le P. /ouvency. 11 ne faut nas s’en rapporter

uniquement au matériel d'un m o t pour ¡avoir d e quelle

efpcce il efl j mai» c’eft dan» fa figmficaüon qui faut fur-

tout l'examiner pour en bien juger. Ibid. b,

Homonyme. D e s mot» homonyme» 6c d e leur ufage. X.

y ù t . b.

HOMOOUSIOS,(Théolou.) ancien* hérétiques qui nièrent

la divinité de Icius-Ch/ifL Objet du concile tenu k.

Antiochc en 272, Décret publié par ce concile, dans lequel

/cfus-Ciirift eft appcllé «m*h h î . C e même terpte confite ré par

le concile de N/céc tenu en 325, VI 11,^83. b.

HOMOK1E N , Jupiter ( l i n . ) temple iû t ik Juoiter homo*

rien par les habitan» de Crotone 6c de Sibari», Objet» pour

lefqucl» on »'y affembloit. V lll. 284. a.

HOMOTONE , fievre. V I. 733. b. Vbyéi^ StatioWUAIUî.

X V . 406. b.

H O w AM , pbilofopbe arabe. X IV . 604. b.

HONDKEOUS, (H i f i . mod.) nobles de l’ifie de Ceylan,

Leur Habillement, Comment fe diflinguent les plus qualifiés.

Supplice que le roi inflige aux fille» de» noble» qui lui déplai-

fenr. V lll. 284. a. ^ ......

HONDURAS, {Golp/te d ) peuple* qui en font voifm*.

VHL480, 4,

HONFLEUR, ( Géottr. ) recherches fur l’étymologie du

nom de cette ville, V lll. 284, b.

H o n p u u u , (G é o g r .) art* fie comme rce exercé# dans ce

lieu, Sa population, Navigitcur qui partit de-lé, 6c fit la

'd é co u v e r te de» terre» auflrale*. Suppl. 111, 447» b.

HO NGRE , ( Etienne U ) fciilpieur.XIV. 831. 4,

HONORER, ( M a r k h .) opération d’hongrer le poulainî

I en quels pays on ne la pratique point : effet de cet te opération

fur le caraétcre du cheval, 111. 3 p l-1 » auquel on

doit hongrcr le poulain ; comment on doit le préparer k cette

opération, Suppl. 111, 294, a. DeCer'tptUm d e la maniere de

I l ttr»iqucr. III. 151.4.252.«. S u f f i . III. «15. », k

HONOKIfc, (6»«,1.111JI.) Vado |«ys en Alio tk ail Jiiirojic.

La Hongrie ¡diaiújne ¿10,1 lu pairie Je» Hun»? qui paderent

en Europe vers la décadente de l'empire. Sa (iiuaiion. flon-

grie en Europe. Etalilidemcnl de» Hongroi» dan» le» deux

I Pannonie». Etats que tomprcnoii la monarthle liongroifc au

I commeneemcnt du quatorzième fícele. Le* fneeJ* de» arme»

I ottomane» l'ont prodigleiifemcntdiminuée, V lll. m m #é. Ere11"

I due ailuclle de ce royaume. Comment il fe divife. Ol/cr-

I valions for le» eaux de le* rivières, Se» montagne» les plus

haute*. Production» du pay*. Keligloo» qui y (ont exercée*.

I Archevêchés 8t évéché* de la Hongrie. Ohfcrvauon fur la

I langue Iiongroife, Se fur les autres langue» ufiléc» dan» ce

I pays# Ancien gouvernement de la Hongrie, CJuel en etoit

I l’état militaire. En quel lems elle reçut le chrirtianifmc. Pre-

I mler roi de Hongrie créé par le pape. Jlnd, 205. «# * réicn"

I rions mutuelle» des pape» Se de» empereur* par rapport à e»

I royaume. .Son agrandidément fou* Carobcrt £e Louis fol»

I fil». Coutume» fupcrrtiiieofcsque ce dernier abolit. Suite de*

I roi» de Hongrie, & de» principaux événcmeii» (la leur règne.

I ¿c r oy a um e défolé par Solimxu. T^blcuu que fiut M» de

I Vultxire de l'état oh Ce trouvait al or* U Hongrie. Ibtd. b.

I ¿loge de Marie-Thércfc, reine de Hongrie, J b td . a.

Hongrie, eaux cémcmatuire* eu Hongrie. IL ô ta . b. Mines

d’o r, (Jargon 6c de cuivre dan* ce pays, f o m les articles

de ce# dinéren» métaux. Vin de Hongrie. X V 1L 2fj t. a , b. L e

royaume d e Hong rie mis k l’imerdu en 1232 par 1 archevêque

de Strigonic, V lll. 816. b. Lieu oh la cou ron ne de

H on g r ie efl dépofée. XUL 30p. a.

H o t t o u t t , mal d ' {Médecine) en quoi il confifle. Origine

du nom qu’on lui a donné, V lll. 280. a.

HONGR1EU R , ( An méeh. ) les hongrieur* font des

j ouvrier* particulier* qui travaillent pour le compte d’une

compagnie, qui a entrepris la fabrique de* cuir» k la façon

d e Hongrie. Lcffres-paicnic* que cette compagnie a obtenues.

V lll, 286.4, Cinq article* contenu* emr'ainre# dans ces Ictr

tres. V1IL 286» b. Sur la fabrique de* cuirs d eH o n g r ie , voye\

CVSR, . . , „

Hongrieurs, leur travail, IV . <33. b, Inffrumen# dont il*

I fc fervent, 33fi, a. Baguette tthongrieur. L M tl> Grille»

V II, 948, 4, y o y t i le vol. V U de» planches, au commen-

I cernent.

H O N H O N 927

HONGROIS, ttptlailie hongroife, VI, 733, b. VUE t % . a .

IX , 938/ (h b. F.intaifin hongroi», V III. 97, b. Cavalerie lion-

gwifc.. 35 fi» bj

H i )N N E COU I f r , r/i Vernandoti, ( G/i/gA, ) chircau 6ç

abbaye de jjénédiéhri», aux confins de l'Artoii Bt dii Cam-

brefi*. Sa foodatrop, Monumcn* antique* trouvés fous un

marbre du vieux cloître de cette abbaye, Seigneur* de Hon-

necourt. Défaite du maréchal d e U Guiche à liounecourt

par le» Ëfpagpol» en 1642,

HO NNÊTE, ( M orale) a&ion*, femimen*, difeour* honnêtes,

C a ra ûe r c de l’honnête homme, L'honnétc efl un

mérite que le peuple adore dans l'homme en place, 6c le

principal mérite de la morale des citoyen*. Préférence qu’on

doit donner k l'honnête fur l’utile. Réflexion* fur le peu

d’eflimc avec laquelle quelque» moralifles, admirateur* de*

grande* pafïïon* oc des grande* chofo*, ont parlé de* earaélcrc*

modéré* 6c honnétes.VlII. 286 . b. Lcs icgiflatcur* le» plu#

fige* n’ont cherché qu’é rendre leurs citoyen* honnête# 6c

heureux, Jette/, le* yeux fur cette grande république de l’Europe

partagée en grand» état# plus rivaux qu'ennemi*,

fk juge/, *71 faut exalter les pafiion* dan* le* individu* qui

l'habitent. Maux énorme* que cauferoicnt le* pallions vive*

tic forte* , fi elles devenoient communes, t e » légifutcur#

ont eu l’attention d’exciter dan* le* différons état» politique#

l’cfpcce de paffion qui leur convenoit j fou» le defpotifme

il a fallu anéantir le te ffo tt dés pallions i dans les monarchie*

6c le» république* on entretient celle* dont l'état a1 befom.

/bid, 287. a. Défaut des moralifte*, celui de gênéralifer trop

le# idée*, 6c de vouloir donner au monde la loi qu'ils reçoivent

de leur carattere. Les pafiion* modérée» dans le grand

nombre des citoyen*, fe prêtent aux Iqix t 6c ne troublent

point la paix; Le* amc* honnête» o nt h vaincre îrtout moment

leur* penchan*, leur* goût*, leur* intérêt*» Deux profanation*

du mot honnête ; on l’applique â une femme par cela

foui qu’elle n’a point d’aman*, 6c aux maniere», d un homme

poli, Parole* de Guarirti 6c de FomeneUc qui peignent 1 hou-

néteté de leur ame» Jbid. b. • ■ ' ,

Honnête, civil, poli, affable, gracieux; différence* qm

caraétérifont ce* mot*. X II. 904. a. Suppl. L 170# b. m e r

rence entre un honnête homme, un homme de bien,oc

homme d'honneur. H. 244. E Différence cmrc

né» «£ un bien agr&ihlc. 2 u). b. Fomlemcm île la ddlmtrimi

entre le» mon honnêtes & malhonnête». IV, « 4 , e. A.701.

a. I l e la r/puiation d’honnête homme-V, 1003, a , o , «i 0-

Ic* honnête*, V L 207, b. Des exprcifwii* honnête* homme*

6c honnêm* gen*. V lll, y y j . b. , . v ili

liü N N E i'É Î É# ( Morale) idée qu en avqit Gicéron, VIU

187, b. Elle demande la régularité des aéhotm extérieure»,

m is clic eft fur-tout fondée for us ftntlm«»

l’srnc ! deux point, princip»«* dan» lequel» elle comme,

^H O N N E Ò it, (M o r a l . ) d’oit n a ît l’am o u r Je l'honneur

Et de l'cftimc D eu x forte» d'honneur, , celui a u efl en

S 'Î r w S S HfflSs riié.refle fan* élévation» VJ1L 2 » »___ . vertu

| | | l ' c f i t - I I définie avec plu» de prêcifion,

grand, 5 * 1 ÎL lr0'deftiitie. Mal» dan» la monarehie

nou» protégé «t fixe tmtre oemm: W n u , n’efl le

Si la rêpubuaue, cet S L I u l y i i o t i i , dan* «uelque»

reffort trinctpal mie dur» I I ft m f e |c plus

eirconftancc». m L r * c(1

conrtamment actif» 1 K. , M im e . I)an* le* peni»

tliut par l’honneur, par le defir ee ieittme

H £ t û f " r ‘ :

Pourquoi le* itommt» - u<# \AXd\U>n condamne :

«. Pour répondre 1 ce, m t H I u m s H | | i foçlété

fa tiaifTattec. dicrc^e^li m||)|MIB , , , t |„,,gemcn. dan»

dan* fos progrès, oc mo r v o r o ir i», comment

ou IV rétablir; M , „ . . . b, | ) c la défenfe de

Amour de L’honneur, V. 1003» 4, é, b c , Un citoyen n’efi

jamai* tenu de facrifier fini honneur pour perfonne au monde.

1004. 4,' Maniéré de nourrir dans un enfant le* principes

l'honneur. V il, 787, é Comment le légiflatciir doit exciter

)e fentimenr de l'honneur. IX, 339, é, 3Col b. De l’honneur

din* la monarchie, X, 636, a. X L 382, b. Effet* du principe

de l'hoiiriciir fur la noblcifs, ififi, u. Voÿf{ RfePUTATJOX,

HoNWfcUB, ( Myiliol.) divinité des ancien* Romain*. Temple*

qu’éieva Marcellii* k l'honneur 6c â la vertu, fitué» de

manière qu’il falloit paffer par le, tcmp'ir, de la vertupour arriver

k celui de l’honnpur, Refpeél avec »Wucl on facrifioit k

l'honneur. Comment cette divinité eft repn.f»*,ntéc fur différente*

médaille*. V lll, 290, b.

Honneur, le* Romains lui donnaient pour compagnie le dieu

Fldiu* 6c la vérité, V I. 688, a. Temple de la vertu te de

l'honneur. X V I. 80. b. On facrifioit ii l'honneur la tête découverte.

XV1L 423. 4.

Honneur. ( point d’ ) origine de* loix du point d honneur.

Il, 143, b. III. 83. b. De l'honneur blcfTé par un démenti IV .

808, l. Les maxime* qui conftitucnt le point d’honneur font

variable*. X II. 873. b.

Honneur. Confeiller* d’honneur. Chevalier» d honneur.

Dame» d’honneur, fille* d'honneur. Honneur* du Louvre.

Honneur* de la maifon, d’un repas. Honneur* de ville. Honneur*

de l'églifo. H on neu r», nom qu’on donne aux principale*

pièce* qui fervent aux grande* cérémonie*. Dans le»

obfcquc», on préfentoitautrefois le* honneurs. Honneurs funèbre*.

Honneur* au jeu des carte». Point d’honncur,cntcrme

de blafon. V lll. 291. a.

Honneur. chevalier* d'honneur. 111. % t y b . Clerc* a honneur.

<23. b. Confoillcr» d’honneur. IV , 28. b. Fille* d honneur,

618. b. V lll. 291. a. Fille* d’honneur de la reine, V I.

801, a. Fief d’iionncur, 708, b, Garde d’honneur, V lll, 484. a.

Titre* d’honneur. X V I. 339. a , b. Ecu d’honneur, vol. Il,

de* planch, filafon, pl. 20.

(pianeti,»Mie/n,pi.,

i L n r n , t r i l l i l i .) du cété droit & du cftté gauche, rela-

ement a la place dlionneur. IV. 103./..De l’honneur rendu

uréfemam les armés; X III. 316. «■ Honneur que I églife

Honneut

tivement k

envréCentant »«»»miv*.>►*»*.-,— - ,

rend aux fouverain*, aux patron*, aux fondateurs, appellô

droit de proceffion, 406. b.

Honnuuu, { Connu, ) faire honneur a une lettre de change«

V'iib m ü id , W Ë M Ê . " f r g * lc f""vn aln ,i “k

f,livre en (liflrllmant le» honneur*. V. iobj. «. De» bon-

nc,ir«& dlfliniVnnt«il»n» le» mon»rclnc». X IL m i , «-Avili le»

ment des honneur» pur l’excé. du luxe. » . | | f t o m b

fin les Publies élévation» aux honneurs, XV . 565. a, Les mar-

ttugs d'Iunineur multipliée» ê Rome ii meflire une la vertu

Jiniiiiur.fi. X V I, 7<>i. «. Honneurs militaire» chez le» Komem».

’ ÎÎo N ü R ^ /lL É , Ulramm.) litre honorable, hlefTurc fono«

rable ; liummc honorable. Quelle» perfonne» étaient appcllée*

b J o r a b l" . Kece» de l'éeii, dan» le hlafon, «u on appelle

honorables. Monument Imnnrab c, V lll. 201, b,

Uc/NO/tABLBS, pteces, ( B la fon ) XII. 366. b. A u p p l . lv .

HONORAIRE, appointtmtn., ga g .., ( Synonym, ) différence

entre ces mots. V lIL 291. i.

Honoraime* ( ¿ » ) aewiimiciens lionoraircs. V III.

201. b, Comment fc forme la elaffe d’académiciens libres.

Rinonfc de M. de Eonicnelle au duc d Orléans, qui lut

offroil de le faire nréfident perpétuel de 1 académie desfciCn-ces Le projet d introduire dans lacadémie françoife une

ekffe d’honoraire, rejetté par l’effet des oppolitions iBsâHsgM?«iiii^iiÉlpSquap-

foliilions. Deux fignilicarions deee mot. Quel efl le rang

de» officier* honoraire*, y iu , 202, a. n.evalcrie

honoraire. W • t Doileurs honoraire», V .

“ «. S c u r L b o n S c i X IV . W b, Tmele honoraire.

X V I . 7d d -A ,

'í í o f í o R l'.R . aJonr,rlvlr.r, (Synon.) L M4>*-

IIO N O R IA Ô U E , ( Hiß, ane.) docce de milice (Mil -

duifit le» Vanilles, les Alain», le» Siicve», lac. en Efpagne.

Vl‘hO^OMFIQUES ,B ( M f p ) t n lireiagne lepamon

% Z ß , x p < ‘- a g ¡ ö f f i t f * » !