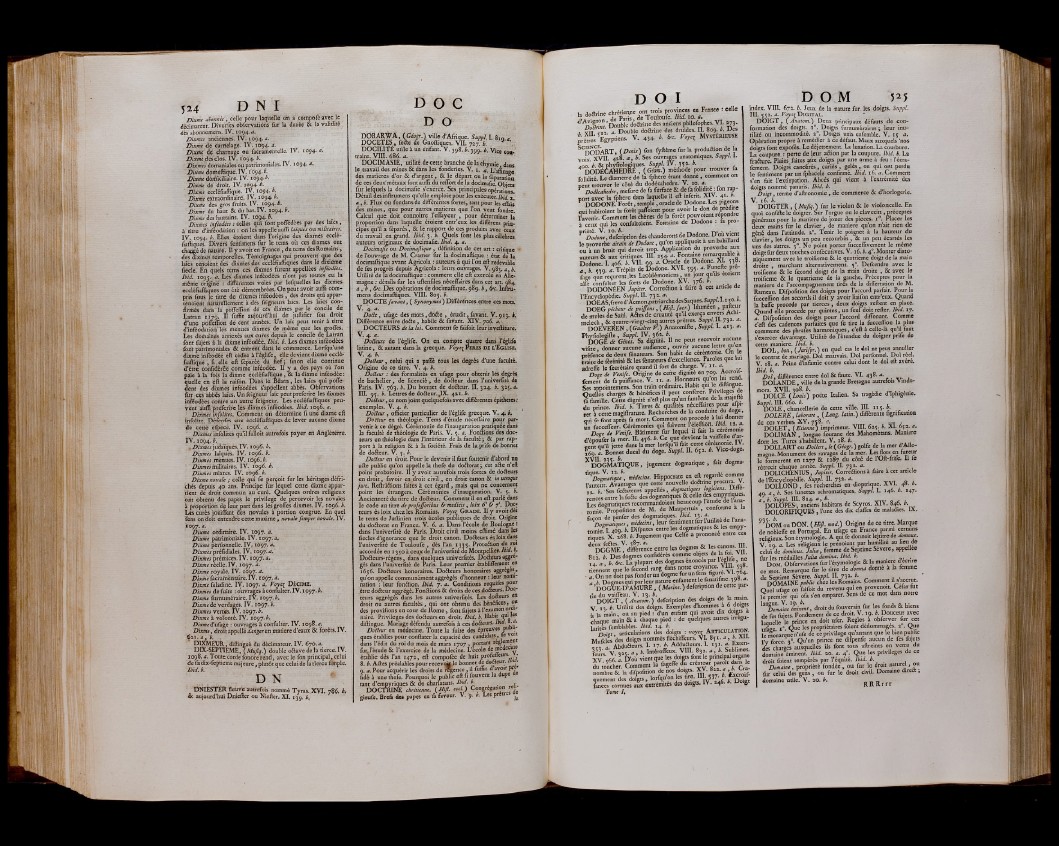

W4 D N I

Dïxme abonnie, celle pour laquelle oh a compofé avec le

dècimateur. Divérfes obiervatiôns fur la durée oc la validité

dès abonneméns. IV. 1094. a.

Dixmes anciennes. IV. 1094. a.

Dïxme dé çarnelagé. IV. XO94. a.

Dix/ne 4c charnaee oü facramentelle. IV. 1094. a.

Di'xmf des dos. IV. x’094. b.

Dixmes domaniales ou patrimoniales. IV. 1094. d.

Dix me doméitiquc. IV. 1094.

Dïxme domiciliaire. IV. 1094. b.

Dixmc dé droit. IV. 1094* b.

Dixmc eccléfiafliqüe. IV. 1094. b.

Dïxme extraordinaire. IV. 1094.

Dixmc des gros fruits. IV. 1094. b.

Dïxme du haut & du bas. IV. 1094. b.

Dïxme des hautains. IV. 1094. B.

Dixmes inféodées : celles qui font pOffédêéi par deSlaiCs,

à titre d’inféodàtion : on lés appelle aufli laïques Ou militaires.

IV, 1094. b. Elles étoient dans l’origine des dixmes ecclé-

fiaiKques. Divers fentimens fur le tems ou ces dixmes ont

changé de nature. l l y avoit en France , du tems des Romains,

^esdixmès temporelles. Témoignages qui prouvent que dés

laïcs térioiènt dés dixmes des eéclefîaftiques dans lé dixième

fiéde. En quels tems ces dixmes furent appèllêés inféodées.

Ibid. ioç)<, a. Lés dixmes inféodéeà nont pas toutes eu la

ifiêirie ôrigTnë : différentes voies par lefquèlles les dixmes

eccléftaftiques ont été démembrées. On peut avoir auffi compris

fous le titre de diXniés inféodées, des droits qui appar-

tenoient naturellement à dés féigneurS laïcs. Les laïcs confirmés

dans là pÔffeïjfiôri de ces dbimes par le concile de

Latran ¿.¿70, Il fuffit aujourd’hui de juftifier fon droit

d'une pofleflion de cent anhééS. Un laïc peut tenir à titre

d’mféoaàtiÔn lès menue* dixiïies de même que les groffes.

Les domaines annexés aux cures depuis le concile de Latran

font fujets à là dixmè inféodéé, Ibid. b. Les dixmes inféodées

font patrimoniales & entrent dàrts le commerce. Lorfqu’une

dixmè inféodée éft cédée à l’égtifé , elle devient dixme ecclé*

fiaftiqué, fi, elle éft fépàréë dü fief; finon elle continue

d’êtrë confidérée comme inféodée. Il y a des pays où l’on

paie à la fois la dixme eccléfiaftiquè, & la dixme inféodée: 3‘ uelle en eft la raifon. Dans lé Béarn, les laïcs qui poffe-

ent des dixmés inféodées s’appellent abbés. Obiervatiôns

fur ces abbés laïcs. Un féignèù'r laïc peut preferire les dixmes

inféodées contre un autre feigneur. Lés eccléfiaftiques peu-

yént aufli préfçri'pe lé* dixmés inféodées. Ibid. 1096. a.

DÏxmês lnfotftes. Côriimént on déterminé fi une dixmé éft

infolite. Défenfes aux èedéfiaftiques de lever aucune dixmé

de cette efpece. IV. 1006. d.

Dixmes ihfôlités qu’il falloit autrefois payer eh Angleterre.

IV. 1094'. & _

, Dixmes j udaïques. IV. 1096. b.

Dixmes laïquéS. IV. 1096. b.

Dixmes menues. IV. 1096. b.

Dixmes militaires. IV. 1096. b.

Dixmes mixtes. IV. 1096. b.

Dïxme hovale ; celle qui fe perçoit fur les héritages défrichés

depuis 40 ans. Principe fur lequel cette dixmè appartient

de droit commun au curé. Quelques ordres religieux

ont obtenu dès pàp'es le privilège de percevoir les novalcs

à proportion dç leur part dans les groffes dixmes. IV. 1096. b.

Lès curéS joüiffent des novales à portion congrue. En quel

ïens on doit entendre cette maxime , nova le femper hovale. IV.

1097. 'a.

Dixme ordinaire. IV. 1097. a.

Dixme patrimoniale. IV. 1097. a'

Dïxme pèrfonrielle. IV - 1097*

Dixmes préfidiales. IV. 1097.4.

Dixmes prémices. IV. 1097. a.

Dixme réelle. IV. 1097. à.

Dixme royale. IV. 1CS97. à.

Dixme facrameritaife. IV . 10^7. 'a.

Dixme faladinë. IV. ¿097. a. Voyc{ D écime.

Dixmes de fuite : ouvrages à confulter. IV. 1097. b.

Dixme furnuméraire. lV . 1097. b.

Dixme de verdagés. IV. ¿097. b.

Dixmes vertes. IV. 1097. b.

Dixme à volonté. IV. 1097. b.

Dixme d’ufagè : ouvragés à confulter. IV. 109S. a.

Dïxme , droit Sppcll'é danger en matière d’eaux & forêts. IV.

Ç ix .a .b .

D1XMËUR, diftingué du dècimateur. IV. 670. a.

DIX-SEPTIEME, ( Mufiq. ) double oâavede la tierce. IV.

1098. a. Toute corde fono’re rend, avec le fon principal, celui

de fa dix-fepticme majeure, plutôt que celui de la tierce fi’mple.

Ibid. b.

D N

DNIESTER fte'uVe autrefois nommé Tyras. XVI. 786. b,

& aujourd’hui Dniefter ou Niefter. XI. 139, b.

D O C

D O

DOBARfyA, (Géogr.) ville d’Afrique. Suppl. I. 810 a:

DOCETES, fefte de Gnoftiques. VU. 727 y. J \

DOCILITÉ utile à un enfant. V. 398. b. 399, b. Vice contraire.

VIII. 686. a.

DOCIMASIE, utilité de cette branche de la chymie danç

le travail des mines & dans les fonderies. V. 1. a. L’affinage

dès matières d’or & d’argent, & le départ ou la féparation

de ces deux'métaux font aufli du reffoit de la docimafie. Objets

fur lefquels la docimafie s’exerce. Ses principales opérations.

Détail aesinftrumens qu’elle emploiepôur les e x é c u t e r .2.

a, b. Flux ou fondans de différentes fortes, tant pour les effiis

dés mines, que pour autres matières que l’on veut fondre.

Calcul que doit connoître Peffayeur , pour déterminer là

proportion dans laquelle étoient entr’eux les différens principes

qu’il a féparés, & le rapport de ces produits avec ceqx

du travail en grand. Ibid. 3. b. Quels font les plus célébrés

auteurs originaux de docimafie. Ibid. 4. a.

Docimafie ou Docimaflique, définition de cet art : critique *

de l’ouvrage de M. Cramer fur la docimaftique : état de la

docimaflique avant Àgricola : auteurs à qui l’on eft redevable

de fes progrès depuis Agricola : leurs ouvrages. V. 983. a, b.

Utilité de la docimaftique : comment elle eft exercée en Allemagne

: détails fur les uftenfiles néceffairés dans cet art. 084.

a y b y &c. Des opérations de docimaftique. 989. b9 &c. Inftru-

mens docimaftiques. VIII. 803. b.

DOCTE favant, ( Synonymes ) Différérices eritre ces mots.

V. 4. *.

Doâe t ufage des mots, doâe , érudit, favant. V. 913. b.

Différence entre doâe, habile & faVarit. XI V. 706. a. •

DOCTEURS de la loi. Comment fe fàifoit leur inveftitüre.

V. 4. a.

DoSeurs de l’éelife. On en compte quatre dans l’églife

latine, & autant dans la grecque. Voyez Peres de l’Eglise.

V. 4. b.

Do (leur y celui qui a paffé tous les degrés d’une faculté.

Origine de ce titre. V. 4. b.

DoEleur : des formalités en ufage pour obtenir les degrés

de bachelier, de licencié -, de doâeur dans l’uniVeifite de

Paris. IV. 763. b. Du bonnet de doâeur. IÏ. 324. b. 325.a.

III. 9f. b. Lettres de doâeur. JX. 421. b.

Doâeur, ce nom joint quelquefois avec différentes épithetes;

exemples. V. 4. b.

DoÜeur, officier particulier de l’églife grecque. V . 4. b.

• ■ • • - — y . ,£cefiair(

's en théologie dans l’intérieur de la fiiculté j & par rapport

à la religion & à la fociété. Frais de la prife de bonnet

de doâeur. V. ç. b.

Doâeur en droit. Pour le devenir il faut foutenir d’abord tin

aâe public qu’on appelle la thefe du doâorat ; cet aâe n’eu

point probatoire. Il y avoit autrefois trois fortes de doâeurs

en droit, favoir en droit civil ., en droit canon 8c in utroque

jure. Reftriâions faites à cet égard, mais qui ne concernent

point les étrangers. Cérémonies d’inauguration; V. f. b.

Ancienneté du titre de doâeur. Commént il en eft parlé dans

le code au titre de profejjoribus Ge medicis, loix 6* 6* y*. Docr

teurs es loix chez les Romains. Voyez G r a d e . Il y avoit dès

tems de Juftinien trois écoles publiques de dtoit. Origine

du doâorat en France. V. 6. a. Dans l’école de Boulogne :

dans l’univerfité de Paris. Droit civil moins eftimé dans les

fiedes d’ignorance que le droit canon. Doâeurs és. loix dans

l’univerfité de Touloufe , dés l’an 1335. Proteâion du roi

accordée en 13 50 à ceux de l’univerfité de Montpellier Ibid. br

Doâeurs-régens, dans’ auelques univerfités. Doâeurs aggré-

gés dans l’univerfité de Paris. Leur premier établiffement en

1656. Doâeurs honoraires. Doâeurs honoraires aggrégés,

qu’on appelle communément aggrégés d’honneur : leur" nomination

: leur fonâion. Ibid. 7. a. Conditions requifes pour

être doâeur aggrégé. Fonâions & droits de ces doâeurs. Docteurs

aggrégés dans les autres univerfités. Les doâeurs en

droit ou autres facultés, qui ont obtenu des bénéfices, ou

des provifions en cour de Kome, font fujets à l’examen ordinaire.

Privilèges des doâeurs en droit. Ibid. b. Habit qu* l®5

diftingué. Mariage défendu autrefois à ces doâeurs. Ibid. o.a.

Doâeur en médecine. Toute la fuite des épreuves J)UD -

ques établies pour conftater la capacité des candidats, le voi

dans l’édit du roi du mois de mars 1707, portant réglemen

fur, l’étude & l ’exercice de la médecine. L’école de mede

établie dés l’an 1472, eft compofée de huit profefleurs. •

B. b. Aâes préalables pour rccevqj&le bonnet de doâeur. •

9. a. Pour acquérir les droits de regence, il fuffit d avoir W

fidé à une thefe. Pourauoi le public eft fi fouvent la dup

tant d’empyriques & de charlatans. Ibid. b.

DOCTRINE chrétienne. (.MJI. f f U

gieufe. Brefs des papes en h fsveur. V. 5. i. le s prtue ^

D O I D O M

h doffrine chrtóewe ont.roîs provinces en France : celle

f.A • 4e Paris, de T o u l o u f e . io. e. _

D$rine’ DouMe dofirlne des anciensphllofoplics. VI. 273.

, v i l e a. Double do£lrinedes druides. II. 809. b. Des

p ;* r« ’ Égyptiens. V. 43t. t. 6rc. VoyeK Mystérieuse

DOdXRT, (Denis) fon fyflime fur la produSion de la

Yoiri. XVH. 428. et, b. Ses ouvrages anatomiques. Suppl. I.

m^ ° cie p°ur tr°uvcr

foliditè. Le diametre de la fphere étant donné, comment on

ceut trouver le côté du dodécahedre. V. xo. a.

Dodécahedre, mefnre de fa furface & de fa folidné : fon rap-

norc avec la fphere dans laquelle il eft inferir. XIV. B t fc

DODONE. Forêt, temple, oracle de Dodone. Les pigeons

. . lafloi oui habitoient la forêt paffoient pour avoir 1lae .dIno«n Hde, pnrrpédfliirree

Avenir. Comment les chênes de la forêt pouvoient répondre

à ceux oui les confultoient. Fontaine de Dodone : fa propriété.

V. 10. b.

XlDodone, defeription des chauderons de Dodone. D’où vient

le proverbe airain de Dodone y qu’on apphquoit à un babillard

ou à un bruit qui duroit trop. Application du Prover®* f uJ

o. TXT et a. a. Fontaine remarquable a

ou à un Druit qui uuron ---- .— r , , >

auteurs 8c aux critiques. III. 254. n.Fontaine remarquable à

Dodone. I. 406. b. VII. 99- u. Oracle de Dodone. XI. 538.

, b. <39. a. Trèpiés de Dodone. XVI. 393. “■ Funefte pré-

fage que reçurent ;les Lacèdémoniéns, un jour quds étoient

.A * . 1 1 f J— Tlrtrlrtni. XV O7n. 0. lage que revuicm y «

allé confulter les forts de Dodone. XV. 376.

DODONÉEN Jupiter. Correâton à faire a cet article ae

l’Encyclopédie. Suppl. II. 73®” .

DOEAS,frere d’Acmon,patriarche des Saques. Suppl. 1.1 <0. b.

DOEG pécheur de poïffonsy ( Hifi.facr.) Iduméen , pa«eiîr

de mules diee aSaauüll.. AAâaeess daee ccrruuaauutiée qquu’ uil seaxemr«ç,a« en, v.eyrs-- A--c-h--i-

Je quatre-vingt-cinq autres prêtres. Suppl. U. 732. a-

& q

DOEVEREN , {Gualter V .) Anatomifte, Suppl. 1. 4 *3- amelech,

Phyfioloeifte , Suppl. IV. 362. b.

DOGE de Gènes. Sa dignité. Il ne peut recevoir aucune

vifite, donner aucune audience, ouvrir aucune lettre qu en

oréfence de deux fénateurs. Son habit de cérémonie. Un le

traite de forénité & les fénateurs d’excellence. Paroles que lui

adreffe le fecrétaire quand il fort de charge. V. 11. a.

Doee de Venife. Origine de cette dignité en 709. Accroît-

fement de fa puiflince. V. n . n. Honneurs qnonlm rend.

Ses appointemens. Son train ordinaire. Habit qui le d'ftmp1'-

Quelles charges 8t bénéfices il peut conférer. Privilèges de

fa famille. Cette dignité n’eft plus qu un fultôme de la majeité

du prince. Ibid. b. Titres Si qualités néceffaires pour _afpt-

rer a cette magifirature. Recherches de la conduite dui doge,

qui fe font après fa mort. Comment on procédé à Juidomer

un fucceffeur. Cérémonies qui fuivent léleélion. Ibid. i l . et.

Doge de Venife. Bâtiment fur lequel il fait la cérémonie

d'époufer la mer. H. 43«- b- Ce devient la vaiffelle d ar-

gent qu’il jette dans la mer lorfqu d fait cette cérémonie. IV.

ffio. a. Bonnet ducal du doge. Suppl. H. 63a. b. Vice-doge.

X DOGMATIQUE, jugement dogmatique, fait dogma-

"^Domn'ioue médecine. Hippocrate en eft regardé comme

rauteuTÂvantages que cette nouvelle doélrine procura. V.

,2 b. Ses feflateurs appellés, dogmatiques log'.euns. Différences

entre ta fefte des dogmariques 6c celle des cn“Pyri3 u“ ’

Les dogmatiques recommandoient beaucoup 1 élude de lana

tomie Propofition de M. de Maupertuis , conforme à. ta

index. VIII. 672. b. Jeux de la nature fur. les doigts. Suppl.

III. <52. a. Voyc{ D ig ita l.

DOIGT, ÇÂnatom.) Deux principaux défauts de conformation

tomie î 409. i. Difputes entre les dogmatiques 8c les empy-

riques. X. 268. i. Jugement que Celle a prononcé entre ces

’' ' d OGMe T différence entre les dogmes 8c les canons. III.

8 t i b Des dogmes confidérés comme objets de la foi. VH.

I4 a , b. &c. La plupart des dogmes énoncés par 1 églife, ne

tiennent que le fécond rang dans notre croyance. VIII. 598.

- e. On ne X i t pas fonder un dogme fur un fens figuré. VI. 764.

n,b. Dogmes qui par leur nature enfiuitent le fimaufme. 398-a.

DOGUE-D’AMURE , (Marine.) defcnpuon de cette partie

du vaifleau. V. 13. b. . . . « 1 __

DOIGT, (Anatom.) defeription des doigts de la main.

V b. Utilité des doigts. Exemples d’hommes a 6 doigts

j. ‘ia main, ou au pied : d’un enfant qui avoit dix doigts a

chaque main & à chaque pied : de quelques autres irrégularités

femblables. Ibid. 14. b.

Paiei, articulations des doigts : voyez A rticu la tion .

Mufcles des doigts nommés fléchiffeurs. VI. 831. a, b. XII.

Mulcles u B Adduflcurs. L 131. a. Exten-

E ‘ V 1 b. Intéroffeux. V lll. 83a. u/i,Sublimes.

XV <66 a D’où vient que les doigts font le principal organe

W Comment

nombre & la difpofirion de nos doigts. XV. 822.^.

que ment des doigts, lorfqu on les ar . _l5 37- •,

lances cornues aux extrémités des doigts. • 4 8

des doigts. i°. Doigts furnuméraires ; leur inutilité

ou incommodité. 20. Doigts unis enfemble. V. iç a.

Opération propre à remédier à ce défaut. Maux auxquels *nos

doigts font expofés. Le déjettement. La luxation. La courbure.

La coupure : perte de heur aâion par la coupure. Ibid. b. La

fraâure. Plaies faites aüx doigts par une arme à feu : l’écra-

fement. Doigts cancôrés, cariés , gelés, ou qui ont perdu

le fentiment par un fphaeele confirmé. Ibid. 16. a. Comment

s’en fait l’extirpation. Abcès qui vient à l’extrémité des

doigts nommé panaris. Ibid. b.

Doigt y terme d’aftronomie , de commerce & d’horlogerie.

V. 16. b.

DOIGTER, ( Mufiq.) fur le violon & le violoncelle. En

quoi confifte le doigter. Sur l’orgue ou le clavecin »préceptes

Généraux pour la maniéré de jouer des pièces. i°. Placer les

eux mains fur le clavier, de maniéré qu’on n’ait rien de

gêné dans l’attitude. 2°. Tenir le poignet à la hauteur du

clavier, les doigts un peu recourbés , & un peu écartés les

uns des autres. 30. Ne point porter fucceffivcment le même

doigt fur deux touches confécutives. V. 16. b. 40. Monter diatoniquement

avec le troifieme & le quatrième doigt de la main

droite , marchant alternativement. 50. Defcendre avec le

troifieme & le fécond doigt de la main droite , & avec le

troifieme & le quatrième de la gauche. Préceptes pour la

maniéré de l’accompagnement tirés de la differtation de M.

Rameau. Difpofirion des doigts pour l’accord parfait. Pour la

fucceffion des accords il doit y avoir liaifon entr’eux. Quand

la baffe procédé par tierces, deux doiets retient en place.

Quand eue procédé par quintes, un feuldoit relier. Ibid. 17.

a. Difpofirion des doigts pour l’accord diffonant. Comme

c’eft des cadences parfaites que fe rire la fucceffion la plus

commune des phraies harmoniques, c’eft à celle-là qu il faut

s’exercer davantage. Utilité de l’étendue du doigter prife de

cette maniéré. Ibid. b.

DOL, bon y ( Jurifpr.) en quel cas le dol ne peut annuller

le contrat de mariage. Dol mauvais. Dol perfonnel. Dol réel.

V. 18. a. Peine d’infamie contre celui dont le dol eft avéré.

Ibid. b. n

Dol, différence entre dol & faute. VI. 438. a.

DOLANDE, ville delà grande Bretagne autrefois Vmdo-

mora. XVII. 308. b.

DOLCÉ (Louis) poëte Italien. Sa tragèdté dlphigéme.

Suppl. III. 660. b. ... m ,

DOLE, chancellerie de cette ville. III. . .

D O L E R E y laborare, (Lang. latin.) différente lignification

de ces verbes. XV. 7^8. a.

DOLET, ( Etienne) imprimeur. VIII. 625. b. XI. 652. a.

DOLIMAN, longue foutane des Mahométans. Manière

dont les Turcs s’habillent. V. 18. é.

DOLLART ou Dollert, U ( Géogr. ) golfe de la mer d Allemagne.

Monument des ravages de la "ter. Les flots en fureur

le Formèrent en 1277 & 1287 du côté de lOft-fnfe. Il fe

rétrécit chaque année. Suppl. II. 732.

DOLICHENIUS, Jupiter. Correâions à faire à cet article

de l’Encyclopédie. Suppl. II. 732. a.

DOLLOND, fes recherches en dioptriaue. AVI. 40. o.

49. a, b. Ses lunettes achromatiques. Suppl. L 146. b. 147.

a ’dOlSpES'Î anciens’habitans de Scyros. H V . 846. b.

DOLORIFIQUES, l’une des dix daffes de maladies. 1A.

93D O M ou DON. (H ifi. mod.) Origine de ce titre. Marque

de nobleffe en Portugal. En ufage en France parmi certains

religieux. Son étymologie. A qui fe donnoit lemtre de domnus.

V. 10. a. Les religieux le prenoient par humihté au heu de

celui de dominus. Julia, femme de Septime Severe, appellée

fur les médailles Julia domina. Ibïd. b. . ,,, .

DOM. Obfervations fur l’érymologic & la mï“ l' r.e df é“ ' ' '

ce mot. Remarque fur le utre de damna dojiné i la femme

^DSMAINE^aWta^cliezles'l^m^s. Comment ü staccrut.

Ouel ufage on faifoit du revenu qui en provenoit. Cefar fut

le premier qui ofa s’en emparer. Sens de ce mot dans notre

U"oomhe 7m ,L l, droit du fouverain fur les fonds & biens

de fes fujets. Fondement de ce droit. V. 10. t. Douceur avec

laquelle le prince en doit ufer. Réglés i obferver for cet

u&ee i° Que les propriétaires foient dédommagés. 2 . Que

le monarque n’ufe de ce privilège qu’autant que le bien public

l’v force. 20. Qu’un prince ne difpenfe aucun de fes fujets

des charges auxquelles Us font tous aftreints en vertu du

domaine éminent. Ibid. 20. a. 40. Que les privilèges de ce

droit foient tempérés par l’équité. Ibtd. b.

Domaine, propriété fondée, ou fur le droit naturel, ou

fur celui des gens , ou fur le droit civil Domaine direâ,

domaine utile. V . 20. b. n o n - rr