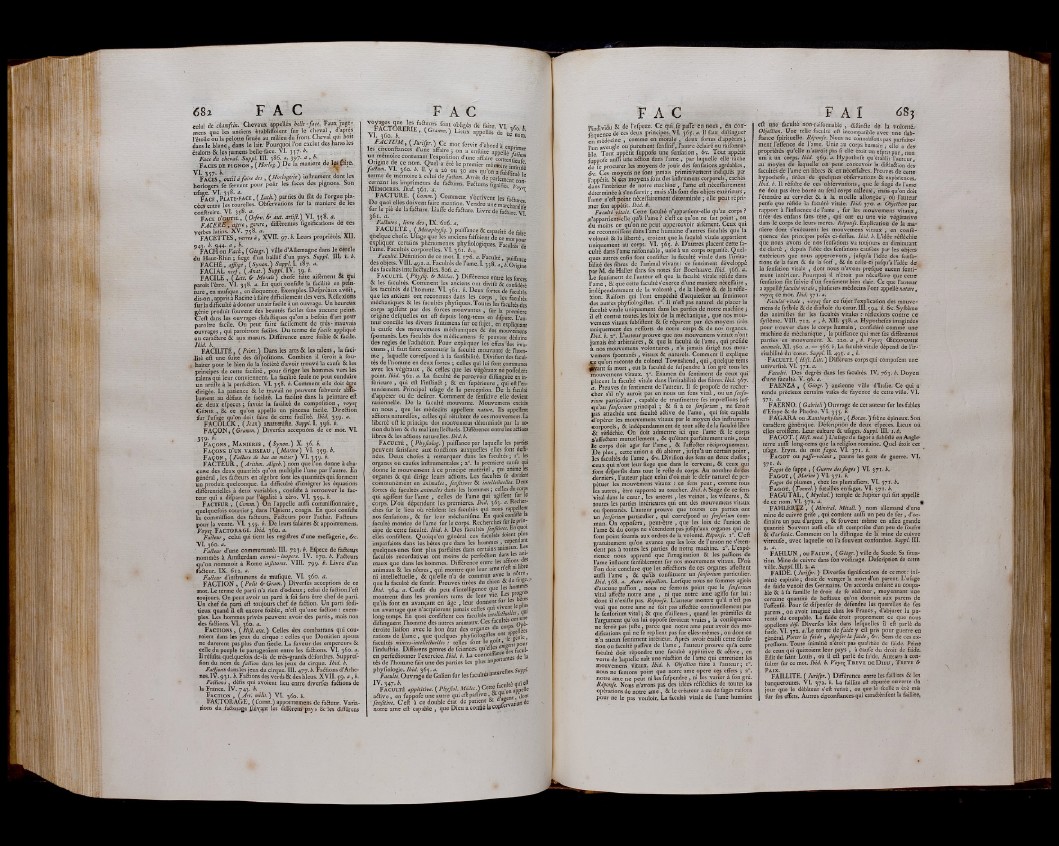

6 8 i F A C F A C

«dui de chamfrin. Chevaux âppellés ielle-face. Fauxjuge-

mens que les anciens étaMinoient fur le cheval, daprès

l ’étoile ou lapclotte fituée au milieu du front. Cheval qui boit

dans le blanc, dans le lait: Pourquoi l’on exclut des haras les

étalons & les jumens belle-face. VI. 357- ^ .

Face du chevaL Suppl. III. 386. 397- a ».b' , . M

F a c e s d e p i g n o n , ( Horlog..) D e la m a n ie r e d e t e faire».

^ F a c e s ¿utilifair. Jet. Eg f e f t f lB injtranièm dont les

horlogers fe fervent pour polir les faces des pignons. Son

UÎ?ace?PlatÊ-PaCE, ( lu th ) parties du fòt de l’orgue placées

entre les tourelles. Obfervarions fur la maniere de les

coriftruire. VÏ. 358. a. Q

F a c e d ’o u t i l , ( Orfev. b aut. artifi.) VI. 338. a> .

FACÉRÉ?, » gerere > différentes fignincations dé ces

verbes latini 30^. 758. <*.

FACETTES, verres à , XVII. 97. b. Leurs propriétés. AU.

Vach, { Géogr. ) ville d’Allemagne dans le cërfile

du Haut-Rhin ; fiege d’un baillif d’un pays. Suppl. HI. i. b.

aftUec. iôynon. 1 ouppi. 1. 107. a.

FACIAL

nerf, {Anat.) Suppl. IV. 39. b.

FACILE, (£;«. 6* Aioràfr )chofe faite aifément St qui

paraîtTètre. VI. 358. a. En qu,oi confifte la facilité en peinture

, en mufique, en éloquence. Exemples. Defpréaux avoit,

dit-on, appris a Racine à faire difficilement des vers. Réflexions

fur la difficulté à donner un air facile à un ouvrage. Un heureüx

génie produit fouvent des beautés faciles fans aucune peine.

Ceft dans les ouvrages didaâiques qu’on a befoin d’art pour

paroltre facile. On peut'faire facilement de très-mauvais

ouvrages, qui paroîtront faciles. Du terme de facile appliqué

au caraâere & aux moeurs. Différence entre foible & facile.

lbid. b.

FACILITÉ, ( Peint.) Dans les arts & les talens * la facilité

eft une fuite des difpofmons. Combien il feroit à fou-

, haiter pour le bien de la foçiété d’avoir trouvé la caufe 8c les

principes de cette facilité, pour diriger les hommes vers les

talens qui leur conviennent. La facilité feule ne peut conduire

un artille à la perfeâion. VI. 358. b. Corriment elle doit être

dirigée. La patience 8c le travail ne peuvent fubvenir absolument

au défaut de facilité. La facilité dans la peinture eft

de deux efpeces ; favoir la facilité de compofition, voye^

G é n ie , 8c ce qu’on appelle un pinceau facile. Direâioii.

fur Tufage qu’on doit faire de cette facilité, lbid. 359. a.

FACOLÒC , {Jean) anatomifte. Suppl. I. 396. b.

FAÇON, ( Gramm. ) Diverfeis acceptions de ce mot. VL

359. b.

F a ç o n s , M a n i é r é s , ( Synon. ) X. 36. b.

F a ç o n s d ’u n v a i s s e a u , {Marine) Vl. 339. b.

F A Ç O N , {Fadure de bas au métier) VI. 3 59. b.

FACTEUR., ( Arithm. Algeb.) nom que l’on donne à chacune

des deux quantités qu’on multiplie l’une par l’autre. En

général, les faâeurs en algebre font les quantités qui forment

un produit quelconque. La difficulté d’intégrer les équations

différentielles à deux variables, confifte à retrouver le facteur

qui à dilparu par l’égalité à zéro. VL 359. b.

F a c t e u r , ( Comm. ) On l’appelle auffi commiffiònnaire,

quelquefois courtier 3 dans l’Qrient, coagis. En quoi confifte

la commiffion des faâeurs. Faâeurs pour l’achat. Faâeurs

pour la vente. VI. 359. b. De leurs falaires 8c appointemens.

Voye[ F a c t o r a g e , lbid. 360. a.

Fadeur, celui qui tient les regiftres d’une meffagerie, bc.

VI. 360. a.

Fadeur d’une communauté. III. 723. b. Efpece de faâeurs

nommés à Amfterdam convoi - loopers. IV. 170. b. Faâeurs

u’on nommoit à Rome inftitores. VIII. 799. b. Livre d’un

aâeur. IX. 612. a.

Fadeur d’inftrumens de mufique. VI. 360. a.

I

FACTION , {■ Polit - -■ b - Gram.\- n \ Diverfes r '

acceptions de ce

mot. Le terme de parti n’a rien d odieux j celui de faâionj’eft

toujours. On peut avoir un parti à foi fans être chef de parti.

Un chef de parti eft toujours chef de faâion. Un parti fédi-

tieux quand il eft encore foible, n’eft qu’une faâion : exemples!

Les hommes privés peuvent avoir des partis, mais non

des faâions. VI. 360. a.

F a c t i o n s , {Hift.anc.) Celles des combattans qui couraient

dans les jeux du cirque : celles que Domitien ajouta

ne durèrent pas plus d’un fiecle. La faveur des empereurs 8c

celle du peuple le partageoient entre les faâions. Vl. 360. a.

II réfulta quelquefois de-là de très-grands défordrçs. Suppref-

fion du nom de fadion dans les jeux du cirque. Ibid. b.

Fadioni dans les jeux du cirque. III. 477. b. Faâions d’Athe-

nes. IV. 931.1. Faâions des verds 8c des bleus. XVII. 59. a , b.

Fadions, défis qui avoient lieu entre diverfes faâions de

la France. IV. 743. b.

F a c t i o n , {Art. milit.) VI. 360. b.

. FACTORAGE-, {Comm.) appointemens de faâeur. Variations

du faâorage fuiy.^nt lçs différent pays 8c-les différons

V0| i BCTâRERlV“ r r rS f°nî ^ S i VI. ,

VI ( 0 leUX ap^ Ués d= “ »om.

FACTUM, {Jurifpr.) Ce mot fervit d’abord à exDri»

les ctconftances d’une affaire ; on a enfuite a p p e uÆ "

un mémotre contenant l’etpof,non d'une affaire c om en S "

Ongine de ce nom. Quel a été le premier méntbi,, ¡“n

I. 360. i. Il y a 58 ou 3S ans é

terme de mémoire à celui defadum. Arrêt de parlemt»

cernant les imprimeurs de faâums. Faâums fiRnifiés'V0" '

Mémoires. lbid. 361. a. s ès-

FACTURE. {Comm.) Comment s’écrivent les faftnr».

De quoi elles doivent faire mention. Vendre une marchand

fur le piè de la faâure. Liaffe de faâure. Livre de faâure v t

301. a. ' V1-

Fadurei, livre des, IX. 6\6. a.

FACULTÉ , ( ) puiffance 8c capacité de faire

quelque chofe. Ufage que les anciens faifoient de ce mot pour

expliquer certains phénomènes phyfiologiques, Facultés de

l’ame.Facultés corporelles. V I. 361. A.*

Faculté. Définition de ce mot. I. 176. a. Faculté, DuiflWp

des objets. VIII. 491. a. Facultés de l’ame. 1. 338. a, b. Oripine

des facultés intelleâuelles. 806. à.

F a c u l t é . {Phyfiq. 6* Médec. ) Différence entre les forces

8c les facultés. Comment les anciens ont divifé 8c confidéré

les facultés de l’homme. VI. 361. b. Deux fortes de facultés

que les anciens ont reconnues dans les corps , les facultés

méchaniques 8c les facultés phyfiques. Toutes les facultés des

corps agiffeht par des forces mouvantes , fur la première

origine defquelles on eft depuis long-tems en difpure. L’auteur

concilie les divers fentimens fur ce fujet, en expliquant

la caufe des mouvemens méchaniques 8c des moiivemens

fpontanés. Les facultés de9 médicamens fe peuvent déduire

de9 réglés de l’adhéfiort. Pour expliquer les effets‘des éva-

cuans, il faut faire concourir la faculté mouvante de l’homme

, laquelle correfpond à la fenfibilité. Divifion des facultés

de l’homme en deux fortes ; celles qui lui font communes

avec les végétaux , 8c celles que les végétaux né poffederit

point. lbid. 362. a. La faculté de percevoir diftinguée en inférieure

, qui eft l’inftinâ ; 8c en fupérieure, qui eft l’entendement.

Principal ufage de la perception. De la faculté

d’appéter ou de deftrer. Comment de fenfitive elle devient

rationnelle. De la faculté mouvante. Mouvemens excités

en nous, que les médecins appellent nature. Ils appellent

aâions naturelles, celles qui réfultent de ces mouvemens. La

liberté eft le principe des mouvemens déterminés par la nation

du bien 8c du mal infelleâuels. Différence entre les aâiods

libres 8c les aâions naturelles, lbid. b.

F a c u l t é , ( Phyfiolog. ) puiffance par laquelle les parties

peuvent fatisfaire aux fonâions auxquelles elles font defH-

nées. Deux chofes à remarquer dans les facultés ", i°. les

organes ou caufes inftrumentales ; 20. la première caufe qui

l donne le mouvement à ce principe matériel, qui anime les

' organes 8c qui dirige leurs aâions. Les facultés fe divifeiif

communément en animales, fenjitives 8c intelleduelles. Deux

fortes de .facultés animales dans les hommes ; celles du corps

qui agiffent fur l’ame , celles de l’ame qui agiffent fur jje

, corps. D’oü dépendent les premières. lbid. 363. a. Recherches

fur le lieu où réfident les facultés qui nous rappellent

nos fenfations, 8c fur leur méchanifme. En quoi confine la

faculté motrice de l’ame fur le corps. Recherches fur Je principe

de cette faculté, lbid. b. Des facultés fenjitives. tn quot

elles confident. Quoiqu’en général ces facultés foient p us

imparfaites dans les bêtes que dans les hommes /cepen a

quelques-unes font plus parfaites dans certains animaux. ;

facultés recordatiVes ont moins de perfeâion dans les am

maux que dans les hommes. Différence entre les *” Î0IÎS...

animaux 8c les nôtres, qui montre que leur ame n eft m 1

ni intelleâuelle, 8c qu elle n’a de commun avec la n »

que la faculté de fentir. Preuves tirées du chien 8c du » g •

lbid. 364. a. Caufe du peu d’intelligence que les ho'

montrent dans les premiers tems de leur vie. . P .| tcs

qu’ils font en avançant en âge , leur donnent fut1 . jus

un avantage que n’acqüierenr jamais celles qui vivraLA V .

long-temps. En quoi conilftent ces facultés inteUen.^

diftinguent l’homme des autres animaux. Ces facultés * ^

étroite liaifon avec le bon état des organes du corP ’ ||£cs

rations de l’ame , que quelques phyfiologiftes^ont 1génie.,

facultés mixtes-inteUeduelles : telles font le gout, b r

l’induftrie. Différens genres de fciences Su’cU®* e*'|es ¿cul-

en perfeâionner l’exercice. lbid. b. La connoi1 ¿antes de la

tés de l’homme fait une des parties les plus imp®

F a c u l t é applûtm. (

aâive, en fuppofe une autre qui eft paffive, » H dont

fenfitive. C’eft à ce double état de patient '8c d Jg . fl de

notre ame eft capable , que Dieu a confie te " jp

F A C

l’individu 8c de i’efpeee. Ce qui (è palle én nous, én èOtf-

féquence de iiês deux principes.^Vï. 365. a. Il faut diftinguef

en médecine , comme en moiàle , deux fortes d’appétifs ;

l’un aveugle Ou purefherit feniÌtif, l’autre éclairé ou fauonna-

ble. Tout appétit fuppofe une fenfatión, &c. Tout appétit

fuppofe aufli urte àâion daris l’amc, par laquelle elle tâche

de fc procurer les moyens de jouir des feniatiçns agréables,

&c. Ces moyens ne font jamais primitivement indiqués par

l’appétit. Si ces'Moyens font des irtftrilmenS corporels , cachés

dans l’intérieur de notre Machine, farte eft néceffairement

déterminée à s’en fervir ; mais s’ils font des objets extérieurs,

l’ame n’eft point néceffairement déterminée j elle peut réprimer

fon appétit. lbid. b. t

Faculté vitale. Cette faculté h’apjJartient-elle qu au corps ?

ji’appartieritëéllç qu’à l’ame ? C’eft ce qu’on ne fait point, ou

du moins ce qu’on ne peut appercevoir aifément. Ceux qui

lie reconnoiffertt dans l’ame humaine d’autres facultés que la

volonté & la liberté , croient que la faculté vitale appartient

uniquement au coms. VI. 363. b. D’autres placent cette faculté

dans l’àme railonnable, unie à un corps organifé. Quelques

autres enfin font confifter la faculté vitale dans l’irritabilité

des fibres de l’animàl vivant : Ce fentiment développé

Ear M. de Hallef dans fes notes fur Boerhaave. lbid. 266.' a.

,e fentiment de fauteur eft que la faculté vitale réfide dans

l’ame, 8c que cette faculté s’exerce d’une maniere néceffaire,

indépendamment de la volonté , de la liberté 8t de la réflexion;

Raiforts qui font empêché d’acquiefcer au fentiment

des autres phyfiologiftes. i°. Il n’eft pas naturel de placer la

faculté Vitale uniquement dans les parties de notre machine ;

il eft contré toutes les loix de la méchànique, que nos mouvemens

vitaux fubfiftent 8c fe réparent par des moyens tirés

uniquement des refforts de notre corps 8c de nos organes.

lbid. b. 2°. L’auteur prouve que nos mouvemens vitâux n’ont

jamais été arbitraires, 8c que la faculté de fame, qui préfide

à nos mouvemens volontaires > n’a jamais dirigé nos mouvemens

fpontanés, vitaux 8c naturels. Comment il explique

ce qu’on raconte du colonel Townshend, qui, quelque tems

fWant fa mort, eut la faculté de fufpendre à fon gré tous les

ïnouvemens vitaux. ,3°. Examen du fentiment de ceux qui

placent la faculté vitale dans l’irritabilité des fibres, lbid. 367. J

a. Preuves du fentiment de fauteur. Il fe propofe de rechercher

s’il n’y auroit pas en nous un fens vital, ou un fenfo-

rium particulier , capable de tranfmettre fes impreffions juf-

qu’au fenforium principal ; 8c fi à ce fenforium , ne feroit

pas attachée une faculté aâive de fame, qui foit capable

d’opérer les mouvemens vitaux par le moyen des inftrumens

corporels, 8c indépendamment de tout aâe de la faculté libre

& réfléchie. On doit admettre ici que l’ame -8c le corps

s’affeâent mutuellement, 8c qu'étant parfaitement unis, tout

le corps doit agir fur l’ame , 8c faffeâer réciproquement.

De plus , cette union a dû altérer, jufqu’à un certain point,

les facultés de l’ame , bc. Divifion des fens en deux claffes ;

ceux qui n’ont leur fiege que dans le cerveau, 8c ceux qui

Font difperfés dans tout le refte du corps. Au nombre de ¿es

derniers, fauteur place celui d’où naît 1e defir naturel de perÎiétuer

les mouvemens vitaux : ce fens peut t comme tous

es autres, être rapporté au toucher, lbid. b. Siege de ce fens

vital dans le coeur, les arteres ,-les veines, les vifeeres, 8c

toutes les parties intérieures qui ont des mouvemens vitaux

ou fpontanés. L’auteur prouve que toutes ces parties ont

un fenforium particulier, qui correfpond au fenforium commun.

On oppofera, peut-être , que les loix de l’union de

l ’ame 8c du corps ne s’étendent pas jufqu’aux organes qui ne

font point fournis aux ordres de la volonté. Réponfe. i°. C’eft

gratuitement qu’on avance que les loix de l’union ne s’étendent

pas à toutes les parties de nôtre machine. 20. L’expérience

nous apprend que l’imagination 8c les paffions de

l ’ame influent fenfiblement fur nos mouvemens vitaux. D’où

l ’on doit conclure que les affeâions de ces organes affeâent

auffi l’ame , 8c qu’ils conftituent un fenforium particulier.

lbid. 368. a. Autre objedion. Lorfque nous ne fommes agités

d’aucune Daflion , nous ne fentons point que le fenforium

vital affeâe notre ame , ni que notre ame agiffe fur lui :

donc il n’exifte pas. Réponfe. L’auteur montre qu’il n’eft pas

vrai que notre ame ne foit pas affeâée continuellement par

le fenforium vital ; 8c que d’ailleurs , quand les prémiffes de

l ’argument qu’on lui oppofe feraient vraies, la conféquence

ne feroit pas jufte, parce que notre ame peut avoir des modifications

qui ne fe replient pas fur elles-mêmes, ou dont on

n’a aucun fentiment intérieur. Après avoir établi cette fenfa-

tion ou faculté paffive de l’ame , fauteur prouve qu’à cette

faculté doit répondre une faculté appétitive 8c aâive , en

vertu de laquelle naît une réaâion de fame qui entretient les

mouvemens vitaux, lbid. b. Objedion faite à fauteur ", i°.

nous ne fentons point que notre ame opere ces effets ; 20.

notre ame ne peut ni les fufpendre, ni ìes varier à fon gré.

Réponfe. Nons n’avons pas des idées réfléchies de toutes les

opérations de notre ame , 8c le créateur a eu de fages raifons

pour ne le pas vouloir. La faculté vitale de fame humaine

F A I 683

d l ülic faculté' riôil-fatfônnable , diflinfle dé la volonté.-

ObjtAion. Une telle faculté eft Incompatible avec une fub-

flance fpirituelle. Rlponft. Nous ne connoUToris pas parfaite'

ment l’effence de lame. Unie au corps humain elle' a de»

propriétés qi*’elle n ’aûfôit pas fî elle ¿toit un efprit pur non

uni à un corpsf lbid. 369. a. Hypothefe qu’établit fauteur •

au moyen de laquelle oh peut,concevoir la diftinâion des

facultés'de l-’amé en libres 8c eirtiéceffaires. Preuves de cette-

hypothefé,- tiiées de quelques obferVations 8c expériences.

lbid. b. Il réfulte de ces oblervationsque ie fiege de l’ame

rie doit pas être borné au feul corps calleux, mais qu’on doit

l’étendre au cervelet 8c à la moelle allongée,- ou l’auteuf

perife que réftde la faculté vitale, lbidt jyô'. a. Objedion par

rapport à l’influence de 'famé * fur les mouvemens vitaux

tirée des enfans fans tête, qui ont eu une vie végétative

dans le corps de leurs metes. Réponfe. Explication de la maniéré

dont s’exécutent les mouvemens vitaux , en conféquence

des principes pofés ci-deflùs. lbid. b. L’idée réfléchie

que nous avons de nos fenfations va toujours en diminuant

de clarté ^ depuis l’idce des fenfations eau fées par les objets'

extérieurs que nous appercevons, jufqu’à l’idée des fenfations

de la faim 8c de là foif, 8c- de celle-ci jufqu’à l’idée de

la fenfation vitale , dont nous n’avons prefque aucun fenti-

ment intérieur. Pourquoi il n’étoit pas néceffaire que cette

fenfation fut fuivie d'un fentiment bien clair. Ce que fauteur

a appell b faculté vitale, plufieurs médecins l’ont appellé nature ,

voyt[ ce mot. lbid. 371. a.

Faculté vitale i voyeç fur ce fujet l’explication des mouvemens

de fyftole 8C de diaftole du coeur. III. 594. b. bc. Syftême

des animiftes fur les facultés vitales : réflexions contre ce

fyftême. VIII. 712. a , b. XII. 538. a. Hypothefe» imaginées

pour trouver dans le corps humain, confidéré comme une

machine de mé.chànique , la puiffance qui met fes différentes

parties en mouvement. X. 220. a , b. Voyez (E c o n o m i e

animale. XI. 360. a. — 366. b. La faculté vitale dépend de l’ir-'

ritabllité du coeur. Suppl. II. 495. a , b.

■ F a c u l t é . {Hifi. Litt.) Différens corps qui compofent une

univerfité. VI. 371. a.

Faculté. Des degrés dans les facultés. IV. 763.- b. Doyen"

d’une faculté. V. 96. a.

FAÉNZA , ( Géogf. ) ancienne ville d’Itafie. Ce qui a

tendu précieux certains vafes de fayenefi de cette ville. VI.

1ÜF

AERNO. {Gabriéli ) Ouvrage de cet auteur fu‘r les fables

d’Efope & de Phedre. "VI. 333’. &

FAGARA ou Xanthophylum, {Botan. j frêne épineux. Son

caraâere générique. Defcription de deux efpeces. Lieux où

elles croiuent. Leur.culture & ufages. Suppl. III. 1. b.

FAGOT. ( Hifi. modi ) L’ufage du fagot a iùbfifté en Angle1-

terre atiffi long-tems que la religion romaine. Quel étoit cet

ufage. Ètym. au mot fagot. VI. yyx. b.

FAGOT ou pajfe-volant, parmi les gens de guerre. VI«

37x* bi . n

Fagot de fappè -, { Guerre des fitgts ) VI. 371.- b.

F a g o t , ( Marine) VI. 371. b.

Fagot de plumes, chez les plumaffiers. Vl. 371. b.

F a g o t . ( Tonnel.) futailles enfagot. VI. 37t. b.

FAGUTAL, ( Mythol.) temple de Jupiter qui fut appellé

de ce nom. VI. 37 * .a- %

FAHLERTZ , ( Minéral. Méiall. ) nom allemand d’une

mine de cuivre grue, qui contient auffi un peu de fer , d’ordinaire

un peu d argent , 8c fouvent même en affez grande

quantité Souvent auffi elle eft compofée d’un peu de foufre

oc d’arfenic. Comment on la diftingue de la mine de cuivre

Vitleufe, avec laquelle on l’a- fouvent confondue. Suppl. III.

2. a. - • . ' '

FAHLUN, ou F A l u n , ( Géàgr. ) ville de Suede. Sa fitua-

tion. Mine de cuivre dans fon voifmage. Defcription de cette

•ville. Suppl. III. à. a.

F AIDE. {Jurifpr.) Diverfes fignifications de ce mot: inimitié

capitale ; droit de venger la mort d’un parent. L’ufage

de faide venoit des Germains. On accorda enfuité au coupable

8c à fa familje .le droit de fe rêdimer , moyennant une

certaine quantité de beftiaux qu’on donnoit aux parens de

l’offenfê. Pour fe difpenfer de défendre les querelles de fes

parens, on avoit imaginé chez les FranCs, d’abjurer la parenté

du coupable. La faide étoit proprement ce que nous

appelions défi. Diverfes loix dans lefquelles il eft parlé de

faide. VI. 372. a."Le terme de faide y eft pris oour guerre en

général. Porter la faide , dépofer la faide, bc. Sens de ces ex-

preffions. Toute inimitié n’étoit pas qualifiée de faide. Peine

de ceux qui quittoient leur pays , à caufe du droit de faide.

Edit de faint Louis, où il eft parlé de faide. Auteurs à con-

fulter fur ce mot. lbid. b. Voye^T r e v e d e D i e u , T r e v e b

P a i x . • ' - ,

FAILLITE. ( Jurifpr. ) Différence entre les faillites 8c les

banqueroutes, v l. 372. b. La faillite eft réputée ouverte dh

jour que le débiteur s’eft retiré, ou que le fcellé a été mis

fur fes effets. Autres cifconftances-qui caraâérifent la faillite,