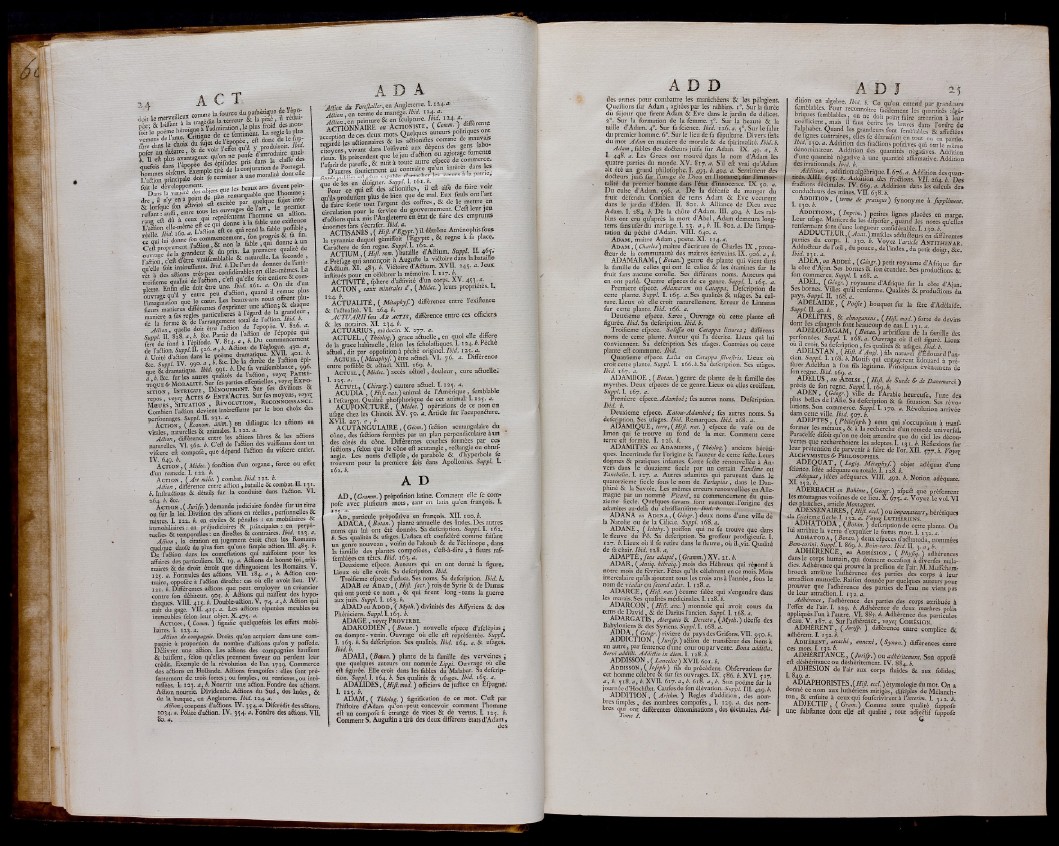

* 1 4 .A- ^ A

noe* Sc biffant à la trag i niu<; froid des mouvemens

delame. ^ eft | g g de le fup-

¿ r e dans le choix ■ J produiroit. JW.

po.fer au théâtre, 8c d v ^ d’introduire quel-

11 eft Plus ^ g ^ X d e s P?is dans la claffe des

quefois d Ssîaên s .1s époîpébe desî sp î.*con-ju.ra—tion d—e Port—ugal. ïbit le développement. beaux arts faventpem-

Dans la vari«é d“ remarquable que l’homme ;

dre, d n’y epapomt^de jp 9 quelque fujet mtè-

I W l i f f l a S de l’a i t , le prenüer

reffant-.auOi,entre tous 5 rhomme en aâion.

quand 'ilremue plus

'trsiïSsi .ksç ?ÿf ra¥nvlL’ x/Æen queUe doit être l’aiBon de lepopêe. V. 826.j».

S u n ' II 8*$. a,b. &c. Partie de l’aâion de lepopée qui

fert de fond à répifode. V. 8.4. f , HDu commencement WWÈmM ^■a'b- Aar de lég,Xn 4i; s

que 8t dramatique! W 9 9 - / - fa v ra ifen ^ ^ c e 99«-

/t h 8jc fur les autres qualités de 1 a â io n , voye[ rATHE

TIQUE é M o r a l i t é . Sur fes parties effentielles, voyezEXPOSITION

, INTRIGUE, DENOUEMENT. Sur fes dlVlfionS Si

repos vovrr A c t e s & E n t r ’A c te s . Sur fes m oyens, voy'i

Moeurs, S i tu a t io n , R é v o lu t io n , R x co n n o is san c e .

Combien l’aflion devient intèreffante par le bon choix des

Ü l l O K diflingue ■ les aâions en

'vitales, naturelles 8c animales. L 122. a.

Aßion, différence entre les aâions libres & les aâions

naturelles VI. 362. b. C’eft de l’aâion des vaiffeaux dont un

vîfcere eft compofé,que dépend l’aâion du vifcere entier.

iV . 640. b. Sp B BB . Wl

A c t io n , ( Médec. ) fonâion d un organe, force ou effet

d’un remede. I. 122. b.

A c t io n , {Art milit. ) combat.Ibid. 122. b.

Aßion, différence entre aâion , bataille & comb«. IL 131.

b. InÜruftipns & détail? fur la conduite dans l’aâion. VI.

064. b. Scc.

A ct ion , ( Jurifp.) demande judiciaire fondée fur un titre

ou Air la loi. Divifion des aâions en réelles, perfonnelles 8c

mixtes. L 12a. b. en civiles 8c pénales : en mobiliaires &

immobilières : en préjudiciaires 8c principales : en perpétuelles

8c temporelles : en direâes 8c contraires. Ibid. 123. a.

. A&on, la citation en jugement étoit chez les Romains

Îuelque chofe déplus fort qu’une fimple aâion. 111.485. b.

)<» laétioo dans les contentions qui naiffoient pour les

affaires des particuliers.IX. 19* <*• Aâions de bonne foi, arbitraires.

8c de droit étroit que diftinguoient les Romains. V,

i j f a. Formules des aâions. VIL 184. a , b. Aâion contraire,

oppofée à l’aâion direâe: cas où elle avoit lieu. IV.

121. b. Différentes avions que peut employer un créancier

cpntre fon débiteur. 905. b. Actions qui naiffent des hypor

theques. VIIL 413. b. Double-aâion. V. 74. a , b. A âion qui

naît du gage. VIL 41$. a. Les aâions réputées meubles ou

immeubles, felon leur objet. X. 475. a.

A c t io n , ( Comm. ) lignifie quelquefois les effets mobilières.

I. 123. a.

Aßion .dp compagnie. Droits qu’on acquiert dans une compagnie

à proportion du nombre d’aâions qu’on y poffede.

Délivrer une aâion. Les aâions des compagnies nauffent

& baillent, félon qu’elles prennent faveur ou perdent leur

crédit. .Exemple de la révolution de l’an 1719. Commerce

des. aâions en Hollande. Aâions françoifes : elles font pré-

fentcment de, trois fortes; ou fimples, ou rentieres,ou inté-

refféès. L 123. a, b. Nourrir une aâion. Fondre des aâions.

Aâion nourrie. Dividende. Aâions du Sud, des Indes, 8c

de la banque, en Angleterre. Ibid. 124.a.

Aßion, coupons d’aâions. IV. 334.«. Difcrédit des aâions.

1034. a. Police d’aâion. IV. 3 54. a, Fondre des aâions. VII.

-Aâion du Forejlaller,en Angleterre. ï. » 4--»:

ABion.m terme de manège. lira. I24-m

ASion, en peinture & en fculpture. ¡b d 124. a.

ACTIONNAIRE ou A c t i o n i s t e , ( Comm. ) dmerente

qu’Us produifent plus de bien que de mal. Eux feuls ont 1 ml

Te faire fornr tout l’argent des coffres, & de le menre en

circulation pour le fervice du gouvernement. C eft leur cu

d’aâions qui a mis l’Angleterre en état de fatre des emprunts

énormes fans s’écrafer. Ibid. a. . .

ACTISANÈS, ( Hifi. d’Egypt.) il détrône Aménophis fous

la tyrannie duquel gémiffolt fEgjmte, & regne à fa place.

Caraâere de fon regne. SnppU. 162-e.

A C T 1UM , ( Hïft. rom. ) bataille dAâtum. Suppl. U. 4 « .

a. Préface qui annonçoit é Augufte la vtâoire dans la bataille

d’Aâium. XI. 483. b. Viâoire d’Aélium. XYII. 243. a. Jeux

inftitués pour en célébrer la mémoire. 1 . 117. A

ACTIVITÉ fphere d’aâivlté d’un corps. XV. 453. a.

A C TO N , eaux minérales d’ , ( Médec. ) leurs propriétés. L

’ a c t u a l i t é ^ Métap/iyf.) différence entre l’exiftence

8c l’aâualité. VI. 264. b. .

ACTUARJI feu A s a c t is , différence entre ces olhciers

& les notaires. XI. 234. b.

ACTtJARIüS, médecin. X. 277.

A CTU E L, ( Théolog.) grâce aâuelle, en quoi elle diflerç

de la grâce habituelle, félon les fcholaftiques. 1 . 124. b. Péché

aâuel, dit par oppofitionà péché originel. Ibid. 125. a.

A ctuel , ( Métaphyf. ) être aâuel. VI. 7 6. a. Différence

entre poffible 8c aâuel. XHI. 169. b.

A ctue l , ( Médec. ) accès a â u e l, douleur , cure aâuelle-

1 . 1 ^ . a.

A ctu e l , ( Chirurg. ) cautere aâuel. 1.125. a.

ACUDIA , (Hift.nat.)animal de l’Amérique, femblable

à l’efeargot. Qualité pholphorique de cet animal: L 125. a.

ACUPONCTURE, {Médec. ) opérations de ce nom en

ufage chez les Chinois. X V. 30. a. Article fur l’acuponâure. .

XVH. 203. a , b. . . .

ACUTANGULAIRE , (Géom.) feâion acutangulaire du

cône, des feâions formées par un plan perpendiculaire àua

des côtés du cône. Différentes courbes formées par ces

feâions, félon que le cône eft acutangle, reâangle ou obtuf-

angle. Les noms d’ellipfe, de parabole 8c d’hyperbole fe

trouvent pour la première fcis dans Apollonius. Suppl. L.

162. b.

A D

A D , ( Gramm. ) prépofition latine. Comment elle fe corn-

pofe avec plufieurs mots, tant en latin qu’en françois. L

ÀD, particule prépofitive en françois. XII. 100. b.

AD A C A , ( Botan. ) plante annuelle des Indes. Des autres

noms qui lui ont été donnés. Sa defeription. Suppl. I. 162.

b. Ses qualités 8c ufages. L’adaca eft conudéré comme faifant

un genre nouveau , voifin de l’akoub 8c de l’échinope, dans

la famille des plantes compofées., c’eft-à-dire , à fleurs raf-

femblées en têtes. Ibid. 163. a.

Deuxième efpece. Auteurs qui en ont donné la figure.

Lieux où elle croît. Sa defeription. Ibid.

Troifieme efpece d’adaca. Ses noms. Sa defeription. Ibid. A

ADAB ou A d a d , ( Hifi. facr.) rois de Syrie 8c de Damas

qui ont porté ce nom , 8c qui firent long - tems la guerre

aux juifs. Suppl. 1. 163. b. x

ÀUAD où A d o d , ( Myth. ) divinités des Aflyriens 8c des

Phéniciens. Suppl. 1. 163. b.

A D A G E , voyt{ Pr o v er b e .

ADAKODIÉN , {Botan.) nouvelle efpece d’afelépias;

ou dompte-venin. Ouvrage où elle eft repréfentée. Suppl.

I. 163. b. Sa defeription. Ses qualités. Ibid. 164. a. 8c ufages.

Ibid. b.

AD ALI, {Botan.) plante de la famille dès verveines ;

que quelques auteurs ont nommée Lippi. Ouvrage où elle

eft- figurée. Elle croît dans les fables du Malabar. Sa defeription.

Suppl. 1. 164. b. Ses qualités 8c ufages. Ibid. 163. a.

ADALIDES, {Hïft. ¡noa. ) officiers de juftice en Efpagne.'

L 123. b.

ADAM, ( Théolog. ) fignification de ce mot. C’eft par

l’hiftoire d’Adam qu on-peut concevoir comment l’homme

eft un compoféfi étrange de vices 8c de vertus. I. 123. b.

Comment S. Auguftin a tiré des deux différens états d’Adam ,

A D D

des armes pour combattre les manichéens 8c les pélagiens.

Queftions fur Adam, agitées par les rabbins. i°. Sur la durée

du féjour que firent Adam 8c Eve dans le jardin de délices.

20. Sur la formation de la femme. 30. Sur la beauté 8c la

taille d’Adam. 40. Sur fafcience. Ibid. 126. a. 30. Sur lefalut

du premier homme. 6°. Sur le lieu de fa fépulture. Divers ferts

du mot Adam en madere de morale 8c de ipiritnalité. Ibid. b.

Adam, fables des doâeurs juifs fur Adam. IX. 49. a , b.

I. 448. a. Les Grecs ont trouvé dans le nom d’Adam les

quatre parties du monde. X V. 817. a. S’il eft vrai qu’Adam

ait été un grand philofophe. I. 493. b. 494. a. Sentiment des

doâeurs juifs fhr l’image de Dieu en l ’homme; fur l’immortalité

du premier homme dans l’état d’innocence. IX. 30. a.

Du culte d’Adam. 396. a. De la défenfe de manger du

fruit défendu. Combien de tems Adam 8c Eve vécurent

dans le jardin d’Eden. II. 801. b. Alliance de Dieu avec

Adam. I. 284. b. De la chûte d’Adam. III. 404. b. Les rabbins

ont cru qu’après la mort d’A be l, Adam demeura long-

tems fansufer du mariage.I. 23. a , b. H. 802.a. De l’imputation

du péché d’Adam. VIÛ. 640. a.

Adam, mètre Adam, poète. XI. 114.0.

Adam , {Charles) mètre d’écriture de Charles IX ,prote-

âeur de la communauté des maîtres écrivains. IX. 906. a , b.

ADAMARAM, ( Botan.) genre de plante qui vient dans

la famille de celles qui ont le calice 8c les étamines fur le

fruit fans aucune corolle. Ses différens noms. Auteurs qui

en ont parlé. Quatre eipeces de ce genre. Suppl. I. 163. a.

Première efpece. Adamaram ou Catappa. Defeription de

cette plante. Suppl. I. 163. ¿.Ses qualités 8c ufages. Sa culture.

Lieux où elle croît naturellement. Erreur ae Linnæus

fur cette plante. Ibid. 166. a.

Deuxième efpece. Sans, Ouvrage où cette plante eft

figurée. Ibid. Sa defeription. Ibid. b.

Troifieme efpece. Salijfa ou Catappa littorea ; différens

noms de cette plante. Auteur qui l’a décrite. Lieux qui lui

conviennent. Sa defeription. Ses ufages. Contrées où cette

plante eft commune. Ibid.

Quatrième efpece. Lalia ou Catappa filvefiris. Lieux où

croît cette plante. Suppl. I. 166.¿.Sa defeription. Ses ufages.

Ibid. 167. a.

ADAMBOE , {Botan. ) genre de plante de la famille des

myrthes. Deux efpeces de ce genre. Lieux où elles croiffent.

Suppl. I.. 167. a.

Première efpece. Adamboê; fes autres noms. Defeription.

Ibid. b.

Deuxième efpece. Katou-Adamboé ; fes autres noms. Sa

defeription. Ses ufages. Ibid. Remarques. Ibid. 168. a.

ADAMIQUE, terre, (Hifi. nat.) efpece de vafe ou de

limon qui fe trouve au fond de la mer. Comment cette

terre eft formée. I. 126. b.

ADAMITES ou Adamiens, ( Théolog.) anciens hérétiques.

Incertitude fur l’origine 8c l’auteur de cette feâe. Leurs

dogmes 8c pratiques infâmes. Cette feâe renouvellée à Anvers

dans le douzième fiecle par un certain Tandème ou

Tanchelin. I. 127. a. Autres adamites qui parurent dans le

quatorzième fiecle fous le nom de. Turlupins, dans le Dau-

pliiné 8c la Savoie. Les mêmes erreurs renouvellèes en Allemagne

par un nommé Picard, au commencement du quinzième

fiecle. Quelques favans font remonter. l’origine des 1

adamites au-delà du chriftianifme.- /4/4. b.

ADANA ou A d en a , ( Géogr.) deux noms d’une ville de

la Natolie ou de la Cilicie. Suppl. 168. a.

A D AN E , {Ichthy.) poiffon qui ne fe trouve que danc

le fleuve du Pô. Sa defeription. Sa groffeur prodigieufe. I.

127. ¿.Lieux où il fe retire dans le fleuve, où il^yit. Qualité

de fa chèr. Ibid. 128. a,

AD A P TÉ , fins adapté, {G ramm.) XV. 21. b.

A D A R , { Antiq. hébraiq.) mois des Hébreux qui répond à

notre mois ae février. Fêtes qu’ils célèbrent en ce mois. Mois

intercalaire qu’ils ajoutent tous les trois ans à l’année, fous le

nom de véadar ou fécond adar. 1 . 128. a.

ADARCE, {Hifi. nat.) écume fidée qui s’engendre dans

les marais. Ses qualités médidnèes. 1. 128. b.

ADARCON, {Hifi. anc.) monnoie qui avoit cours du

*ems de David, & de Darius l’ancien. Suppl. I. 168. a. j

ADARGATIS , Atergatis 8c Derceto, {Myth.) déefie des

Babyloniens 8c des Syriens. Suppl. I. 168. a.

ADD A , (Géogr. ) riviere du pays des Griions. VII. 9 30. b.

ADDICTION, \Jurifp.) aâion de transférer des biens à

un autre, par fentence d’une cour ou par vente. Bona addïüa.

Servi addiîli. AddïElio ¡n diem. I. 128. b.

ADDISSON , ( Lancelot ) XVII. 601. b.

Addisson , (fo fip h ) fils du précédent. Obfervations fur

cet homme célébré 8c fur fes ouvrages. IX. 586. b. XVI. 317.

u , b. 318. a, b. XVII. 617* <*» b. 618. a, b. Son poème fur la

journée d’Hochftet. Caufes de fon élévation. Suppl. III. 429. b.

ADD ITIO N , ( Arithm. ) Réglés d’addition, des nombres

fimples, des nombres compofés, I. 129. a. des nombres

qui ont différentes dénominations, des décimales. Ad-

Torne I. ‘ .

A D J 25

I p É i ,e.n Ibid. b. Ce qu’on entend par grandeurs

cm ables. Pour reconnoitre facilement les quantités algé-

emblables , on ne doit point faire attention à leur

\ ef ire ies ^ttres dans l ’ordre de

1 alphabet. Quand les grandeurs font fcmbkblcs & affeâéès

de lignes contraires, elles fe détruifent en tout ou en partie.

Ibid. 130. a. Addition des fraâions pofitives qui ont le même

dénominateur. Addition des quantités négatives. Addition

d une quantité négative à une quantité affirmative. Addition

des irrationnels. Ibid. b.

■ W9 B ß $ addition ègébrique. 1. 676. a. Addition des quan-

atés. XIIL 633. b. Addition des fraâions. V il. 264. b. Des

fractiom décimées. IV . 660. a. Addition dans les céculs des

conducteurs des mines. VII. 638. b.

I ^ Do T ° N * ^Urme Ü PratlIue) fynonyme à fupplément.

A d d it io n s , {Imprim.) petites figues placées en marge.

Leur ufage. Maniéré de les cÈfpoiêr, quand les notes qu’elles

iD111,2 l°nSueur confidérable. 1. 130. b.

ADDUCTEUR, ( Anat. ) mufeks adduâeurs en différentes

j 0î?S'. j I 3° ' a Voyez Yarticîe A n t ith e n a r .

Adducteur de 1 oeil, du pouce, de l’index, du petit doigt. Scc

Ibid. 131. a. 0 *

1 ^ DD=é » ( Géogr.) petit royaume d’Afrique fur

la côte d Ajan. bes bornes 8c fon étendue. Ses produâions 8c

fon commerce. Suppl. I. 168. a.

ADE L, {Géogr.) royaume d’Afrique fur la côte d’Ajati:

Ses bornes. Villes qu’il renferme. Qualités Sc produâions du

pays. Suppl. H. 168. a.

ADÉLAÏDE, ( Poéfie) bouquet fur la fête d’Adélaïde.

ouppl. 11. 40. b.

ÂDÉU TE S , Sc almoganens, {Hifi. mod. ) forte de devins

atv ^y>aSn°Is font beaucoup de cas.L 131.4z.

ADELODAGAM, (Botan.) arbriffeau de la famille des

perionnèes. Suppl. I. 168. a. Ouvrage où il eft figuré. Lieux

° U aefeription, fes qualités 8c ufages. Ibid. b.

ADELSTAN, (Hifi- d’Angl. ) fils naturel d’Édouard l’an-

cien. Suppl1 1 . 168. b. Motifs qui engagèrent Édouard à préférer

Adelftan à fon fils légitime. Principaux événemens de

fon regne. Ibid. 169. a.

ADELUS, ou ÀDILSE , ( Hifi. Je Suède & de Danemarck )

précis de fon regne. Suppl. 1. 169. b.

AD EN , (Géogr.) ville de l’Arabie heureufe, l’une dés

plus belles de lAfie. Sa defeription 8c fa fituation. Ses révo-

lutions. Son commerce. Suppl. I. 170. a. Révolution arrivée

dans cette ville. Ibid. 307. b.

ADEPTES , ( PhUojbph. ) ceux qui s’occupoient à tranf-

n & à la recherche d’un remede univerfel.

raracelfe difoit qu’on ne doit attendre que du ciel les découvertes

ç[ue rechèrchpient les adeptes. I. 131. b. Réflexions fur

leur prétention de parvenir à faire de l’or. XII. <77. b. Voyez

A l c h ym is t e s & P h ilo s o p h e s .

> .A D EQ U A T , {Logiq. Métaphyf.) objet adéquat d’une

lcxcnce. Idée adéquate ou totale. I. 128. b.

Adéquat, idées adéquates. VIII. 40a. b. Notion adéouate.

XI. 252. b. .

ADERBACH en Bohême, {Géogr.) afpeâ que préfentent

les montagnes voifines de ce lieu. X. 673. a. Voyez .le vol. V I

des planches, article Montagnes.

, "PbSSENAIRES, {Hift. eccl.) ou importateurs, hérétiques

^°yeï L u th é r ie n s .

« • L 'H A TO D A , {Botan.) defeription de cette plante. On

lui attribué la vertu d’expulfer le foetus mort. L 132. a.

A d h a t o d a , (Botan.) deux efpeces d’adhatoda, nommées

a r\r%1' Pf 9' % Boin-caro- ¡ 1 1 1 n . 3. a, b.

ADHÉRENCE, ou A d h é s io n , ( Phyfiq. ) adhérences

d p s le corps humèn,qui donnent occafion à diverfes méa-

dies. Adhérence qui prouve la preflion de l’è r. M.Muffchera-

° e^ attr‘bue l ’atihérence des parties des corps à leur

attraction mutuelle. Rèfon donnée par quelques auteurs pour

prouver que l’adhérence des parties de l’eau ne vient pas

de leur attraâion. I. 132. a.

Adhérence, l’adhérence des parties des coips attribuée à

l’effet de l’èr. I. 229. b. Adhérence de deux marbres polis

appliqués l’un à l’autre. VI. 883. b. Adhérence des particules

d’eau. V. 187. a. Sur l’adhérence, voye^ C oh és io n .

ADHÉRENT, ( Jurifp. ) différence entre complice &

adhérent. I. 13 2. A

A dhérent, attaché, annexé, {Synon.) différences entre

ces mots. L 132. b.

ADHÉRITANCE, {Jurifp.) ou adhéritement. Sort oppofé

eft déshéntance ou déshéritement. IV. 884. b.

ADHÉSION de l’air aux corps fluides & aux ioiides;

I. 849. a.

AdIAPHORISTES ,{Hifl. eccl. ) étymologie du mot. On a

donné ce nom aux luthériens mitigés, diiciples de Mélanch-

ton, & enfuite à ceux qui fouferivirent à Vinterim. I. 312. b.

AD JE C TIF , ( Gram.) Comme toute quèité iuppofe

une fubftance dont elle eft qualité ; tout adjeâif fuppofe

G