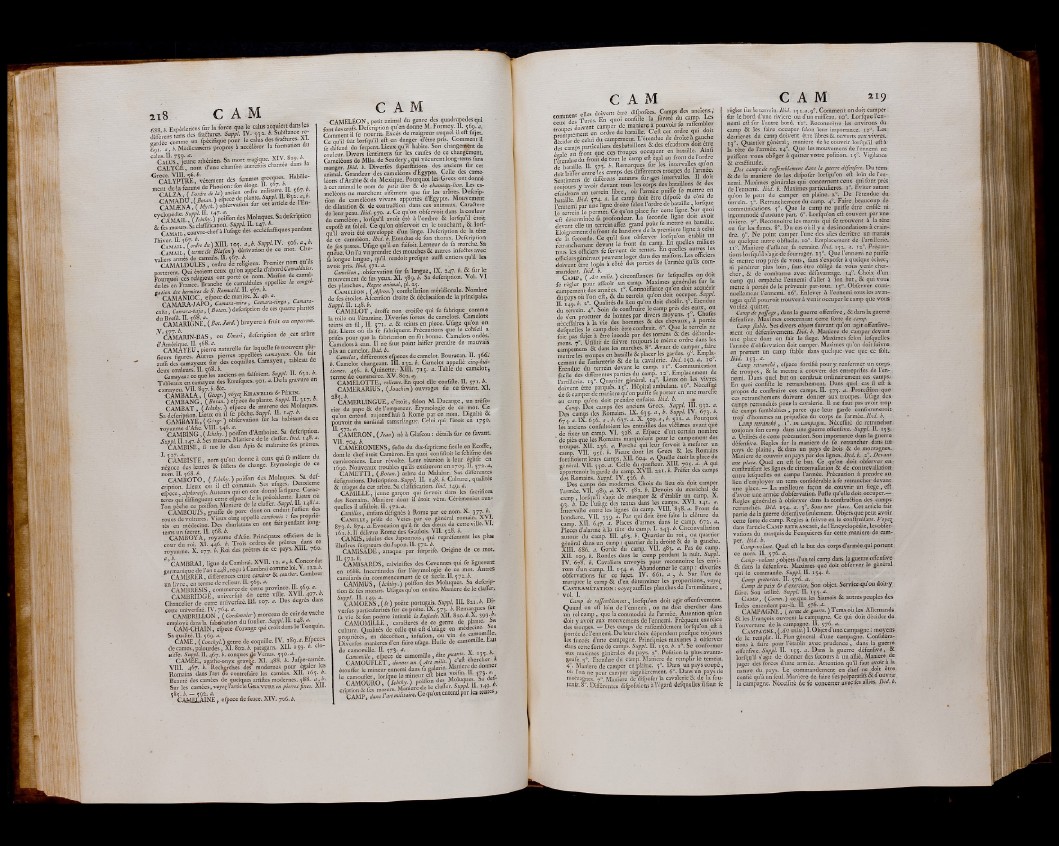

C A M C A M

* 8 8 t E xpé rie rice s fur la force que le calus acquiert daus les

a p B t t fraftures. Suppl. IV. 93^ » - » “ “ “ £ •

oardée comme un fpècifrque pont le calus des feflures. XL

691. a, b. Médicamens propres à accélérer la formation di

r fCÀ'tûs,J')eune athénien. Sa mort tragique.

CALYCÉ, nom d’une chanfoù autrefois chantee

GrCALYFTRE, Têtemeut des femmes g e“ l“e!£ Habme'

CAMADU (Botan. ) efpece de plante.Suppl.lL 3 ■ > •

CAMÆNA A B f f i obfervanon fur cet arücle de 1 Ency

c ÏM M L ? A " “i r ô ^

& c l™ LÎcMvr” l “ m ''u fa ïf des eedéfiafliques pendant

" c S i 105. a.b.SuppLTV. 50( t.a b .

Cahaii., \ ttm e it BUfoa) dèrivanon de ce mot. Che-

valiers armés de camails. U. $67. b.

CAMALDULES, ordre de religieux. Premier n°m qu lls

portèrent. Qui ètoient ceux qu’on appella d abord CumMjd^.

Pourquoi ces religieux ont porté ce nom. Maifon de camal-

dules en France. Branche de camaldules appellee la congrégation

des hermites de S. Rornmld. II. 567. b.

CAMANIOC, efpece de manioc. X. 4°- “■, „

CAMARA-JAPO, Camara-mira, Camara-tinga, Tamara

cuba, Camara-baia, ( Botan. ) defeription de ces quatre plantes

dUCAMARi&Nk, ( Bot. Jard. ) bruyere à fruit ou empetntm.

‘^ ’(^MARIN-BAS , ou l/mari, defeription de cet arbre

^ naturelle fur laquelle fe trouvent plusieurs

figures. Autres pierres appelléoe camayeux. On fcut

aufli des camayeux fur des coquilles. Camayeu, tableau de

deux couleurs. II. 568. b. ,

Camayeu : ce que les anciens en fàifoient. Suppl. IL 631. b.

Tableaux en camayeu des Etrufques. 901. a. De la gravure en

CaC A M B ^ !Y G « g r - ) vôWRhanblïO & Vékîv.

TO£AMMNGe,'(f™éy4) poiffon d’Amboine. Sa dffotipdon.

Suppl. II. 147. b. Ses moeurs. Maniéré de le claffer. lb,i. 148. u.

CAMBISÉ, il tue le dieu Apis & maltraite fes pretres.

C am b is t e , nom qu’on donne à ceux qui fe mêlent du

négoce des lettres & billets de change. Etymologie de ce

" “ CAMBOTO, ( Ichthy. ) poiffon des Moluques. Sa def-

cripiion. Lieux ou il cft commun. Ses

efpece, alphor'tfi. Auteurs qui en ont donné a figure. Carac

terés qui diftinguent cette efpece de la précédente Lieux ° “

l’on pêche ce Joiffon. Maniéré de le claffer.

CAMBOUIS, graiffe de porc dont on enduit leflieu des

roues de voitures. Vieux oing appellé cambouis : fe sg g F g ÿ

tés en médecine. Des charlatans en ont fait pendant long

tems un fecret. II. 568. b. H B H H _ . , ,

CAMBOYA, royaume d’Afie. Principaux officiers de la

cour du roi. XI. 446- b. Trois ordres de prêtres dans ce

royaume. X. 177. b. Roi des pretres de ce pays. XIII. 760.

CAMBRAI, ligue de Cambrai. XVII. 12. a , b. Concordat

germanique de l’an 1448, reçu à Cambrai comme loi. V.g122 h

CAMBRER, différences entre cambrer 8c courber. Cambrer

im livre, en terme de relieur. II. 569. a.

CAMBRESIS, commerce de cette provmce.U. 569.

CAMBRIDGE, univcrfité de cette ville. XVII. 407. b.

Chancelier de cette uhiverfité. III. 107. a. Des degrés dan

S U f l B H H ! ) ~ d c c u i r d e v a c h c

employé dans la fabrication du foulier. Suppl. .14 .a.

CAM-CHAIN, efpece d’orange qui croit dans le Tonquin.

Sa qualité.H. <60. a. „

CAME, | Conchyl.) genre de coquille. IV. 189. a. Efpeces

de cames,palourdes, XI. 802. b. patagans. XII. x$9- A c

«iffe. Suppl. H. 467. b. conques de Vénus. $50. a.

CAMÉE, agathe-onyx gravée. XI. 488. b. Jaipe-camee.

VIII. 467. b. Recherches des modernes pour égaler les

Romains dans l’art de contrefaire les camées. XII. 165. b.

Beauté des camées de quelques artiftes modernes. 588. a, b.

Sur les camées, voye{'l’article G r a v u r e en pierres fines. XII.

$83'. b. — $92- a‘

CAMELAINE, efpece de fauce. XIV. 706. b.

CAMÉLÉON, petit animal du genre des quadrupèdes qui

font des oeufs. Defeription qu’en donne M. Formey.ll. 569. a.

Comment il fe nourrit. Excès de maigreur auquel il elt iujet.

Ce qu’il fait lorfqu’il eft en danger d’être pris. Comment il

fe défend du ferpent. Lieux qu’H habite. Son changement de

couleur. Divers fentimens fur les caufes de ce changement.

Caméléons de Mlle, de Scudery, qui vécurent long-tems fans

manger. Ibid. b. Diverfes fuperftitions des anciens fur cet

animal. Grandeur des caméléons d’Egypte. Celle des carnet

léons d’Arabie 8c du Mexique. Pourquoi les Grecs ont donné

à cet animal le nom de petit lion 8c de chameajt-lion. Les caméléons

ne marchent aifément que fur les arbres. Defeription

de caméléons vivans apportés d’Egypte. Mouvement

de dilatation & de contraction dans ces animaux. CaraCtere

de leur peau. Ibid. 570. a. Ce qu’on obfervoit dans la couleur

du caméléon, lorfqu’il avoit été à l’ombre & lorfqu’il étoit

expofé aufoleil. Ce qu’on obfervoit en le touchant, & lorfqu’il

avoit été enveloppé d’un linge. Defeription de la tête

de ce caméléon. Ibid. b. Etendue de fon thorax. Defeription

de fes pattes. Ufage qu’il en faifoit. Lenteur de fa marche. Sa

queue. On l’a vu prendre des mouches 8c autres infeétes avec

la longue langue, qu’il rendoit prefque aufli entiers qu’il les

avoit pris. Ibid. 571. a. ___ 1 s r 1

Caméléon , .obfervarion fur fa langue, IX. 247. b. oc iur le

mouvement de fes yeux. XI. 389. b. Sa defeription. Vol. VI

des planches, Règne animal,pl. 23.

C a m é l é o n , ( Aftron.) conftellation méridionale. Nombre

de fes étoiles. Afeenfion droite & déclisaifon de la principale.

Suppl. II. 148. b. ' .

CAMELOT , étoffe non croifée qui fe fabrique comme

la toile ou l’étamine. Diverfes fortes de camelots. Camelots

teints en fil, II. 571. a. & teints en piece. Ufage qu’on en

fait. Lieux où ils fe fabriquent. Précautions mie le cohfeü a

prifes pour que la fabrication en fut bonne. Camelots ondés.

Camelots à eau. Il ne faut point laiffer prendre de mauvais

plis au camelot. Ibid. b. TT

Camelot, différentes efpeces de camelot. Bouracan. 11. 366.

b. Camelot changeant. III. 132. b. Camelot appellé cinq-hui-

tiemes. 456. b. Quinettc. XUI. 713. a. Table de camelot,

terme de commerce. XV. 802. a.

CAMELOTTE, relieure. En quoi elle confifte. H. 371. b.

CAMERARIUS, ( Joachim) ouvrages de ce favant. XI.

CAMERLINGUE, c’étoit, félon M.Ducange, un tréfo-

rier du pape 8c de l’empereur. Etymologie de ce mot. Ce

qu’on entend aujourd’hui à Rome par ce nom. Dignité &

pouvoir du cardinal camerlingue. Celui qui l’étoit en 1750.

AMERON, ( Jean ) né à Glafcou: détails fur ce favant.

VU. 704. b. g ■ „ „

CAMERONIENS, fefte du dix-fepticme fiecle en Ecofle,

dont le chef étoit Caméron. En quoi confifloit le fchifme des

caméroniens. Leur révolte. Leur réunion à leur églife en

1690. Nouveaux troubles qu’ils exciterent en 1709.Il. 572.

CAMETTI, ( Botan.) arbre du Malabar. Ses différentes

défignations. Defeription. Suppl. II. 148. b. Culture, qualités

& ulages de cet arbre. Sa claudication. Ibid. 149. a.

CAMILLE, jeune garçon qui fervoit dans les facrifice*

des Romains. Maniéré dont il étoit vêtu. Cérémonies auxquelles

il affiftoit. II. 572. a.

Camilles, enfans défignés à Rome par ce nom. X. 377. b.

C a m i l l e , prife de Véies par ce général romain. XVI.

873. b. 874. a. Evocation qu’il fit des dieux de cette ville. VI.

161. é.Il délivre Rome des Gaulois. VII. 528. b.

CAMIS, idoles des Japonnois, qui repréfentent les plus

illuftres feigneurs du Japon. II. 372. b.

CAMISADE, attaque par lùrprife. Origme de ce mot.

IL 572. b. .. . ..

CAMISARDS, calviniftcs des Cevennes qui fe liguèrent

en 1688. Incertitudes fur l’étymologie de ce mot. Autres

camifards du commencement de ce fiecle. II. 372..A

CAMMUS, {Ichthy. ) poiffon des Moluques. Sa defeription

& fes moeurs. Ulages qu’on en rire. Maniéré de le claffer.

5WCÀMÔEN9S , ( / 0 poète portugais. Suppl. III. 821. A Diverfes

particularités fur ce poète.IX. 57t. A Remarques iur

fa vie &fon poème intitule laLufiade.Xiî. 820.b.X. 393-<f*

CAMOMILLE, cara&eres de ce genre de plante, ba

culture. Qualités de ceüe qui eft d’ufage en médecine, bes

propriétés, en décoftion, infufion, ou vin de camomme.

Diverfes maniérés d’en faire ufage. Huile de camomille. Ea»

de camomille. II. 373. a. Y b

Camomille, efpece de camomille, dite Puante. . 33. •

CAMOUFLET, donner un

étouffer le mineur ennemi dans fa .fm jj . a,

le camouflet, lorfque le mineur eft bien • • WMWfè

OAMOURO, S jafS3ni%l

C A M C A M 2 Ï 9

«Ugc doivent être difpofées. Camps des anciens,

* des Turcs. En quoi confifte la fureté du camp. Les

CCUX ^doivent camper de maniéré à pouvoir fe raffembler

* ^mûrement en mûre de bataille. Ceft cet ordre qui dott

■Sir-dcr de celui du campement. L’étendue de droite à gauche

d« Îamps particuliers iesbataiUons &des efeaÿons doit etre

éuale au front que ces troupes occupent en bataille. Ainlt

l’étendue du front de tout le camp eft égal au front de 1 ordre

de bataille. M Ü ¿. Remarques for les tntervaUes quon

doit laiffer entre les camps des différentes troupes de letmée.

Sendmens de différens auteurs forces intervaUes. 11 doit

touiours y avoir devant tous les corps des bataillons 8t des

efeadrons un terrent libre, où l’armée puiffe fc mettre en

bataille. Ibid. S74. a. Le camp doit être difoofé du coté de

l’ennemi par une ligne droite felon l’ordre de bataille .lorfque

le terrein le permet. Ce qu’on place fur cette ligne. Sur quoi

eft déterminée fa profondeur. La fécondé ligne doit avoir

devant elle un terrein affez grand poùr fe mettre en bataille.

Eloi'mcment dufront de bandiere de la première ligne àcelui

de | feconde. Ce qu’il faut obferver lorfquon établit un

retranchement devant le front du camp. En quelles milices

tous les officiers fe fervent de tentes. En quelles autres les

officiers généraux peuvent loger dans des maifons. Les officiers

doivent être logés à côté des parties de 1 armée quils corn-

mandent. Ibid. b. . ..___

C amp ( Art mi lit. ) circonftances fur lefquelles on doit

fe régler pour aflcoir un camp. Maximes générales fur le

campement des armées. i°. Connoiflance qu’on doit acquérir

du pays où l’on eft, & du terrein qu’on doit occuper. Suppl.

II. 149. b. 20. Qualités du lieu qu’on doit choifir. 3 . Etendue

du terrein. 40. Soin de conftruire le camp près des eaux, ou

de s’en procurer de bonnes par divers moyens. 5 . Uioies

néceflaires à la vie des hommes & des chevaux, à portée

defquelles le camp doit être conftruit. 6°. Que le terrein ne

foit pas fujet à être inondé par des torrens & des deborde-

mens 70. Utilité de fuivre toujours le meme ordre dans les

càmpemens & dans les marches. 8°. Avant de camper, faire

mettre les troupes en bataille 8c placer les gardes. 9 . Emplacement

de l’infanterie 8c de la cavalerie. Ibid. 130. a. 10 .

Etendue du terrern devant le camp. 11 . Commumcation

facile des différentes parties du camp. 12°. Emplacement de

¿’artillerie. 13°. Quartier général. 14°. Lieux ou les vivres

doivent être parqués. 130. Hôpital ambulant. 16 . JNecellue

de fe camper de maniéré qu’on puiffe fc porter en une marche

au camp qu’on doit prendre enfuitc. Ibid. b. *

Camp. Des camps des anciens Grecs. Suppl. III. 932. a.

Des camps des Romains. IX. 633. a, b. Suppl. IV. 073. b.

674. a.IX. 636. a , b. 637. a. x . Kog.a,b. 312. a. Pourquoi

les anciens cpnfultoient les entrailles des viéfimes avant que

de fixer un camp. VI. 328. a. Efpace d’un certain nombre

" de piés que les Romains niarquoient pour le campement des

troupes? XII. 236. a. Perche qui leur fervoit à mefurer un

camp. VII. 931. A Pieux dont les Grecs 8c les Romains

fortifioient leurs camps. XII. 604. a. Quelle étoit la place du

général. VII. 330. a. Celle du quefteur. XIII. 703. *. A qui

appartenoit la garde du camp. XVII. 221 .b. Préfet des camps

des Romains. Suppl. IV. 326. b. _ \ .

Des camps des modernes. Choix du lieu ou doit camper

l’armée. VU. 989. a. XV. 382. b. Devoirs du maréchal de

camp, lorfqu’il s’agit de marquer 8c d’établir un camp. X.

03. b. De l’ufage des tentes dans les camps. XVI. 141. a.

Intervalle entre les lignes du camp. VIII. 838. a. Front de

bandiere. VII. 339. a. Par qui doit être faite la clôture du

camp. XII. 647. a. Places d’armes dans le camp. 672. a.

Pièces d’alarme a la tête' du camp. I. 243. b. Circonvallation

autour du camp. III. 463. b. Quartier du roi, ou quartier

général dans un camp : quartier delà droite 8c de la gauche.

XIII. 686. a. Garde du camp. VH. 482. a. Pas de camp.

XII. 109. b. Rondes dans le camp pendant la nuit. Suppl.

IV. 678. b. Cavaliers envoyés pour reconnoître les environs

d’un camp. II. 134. a. Abandonner le camp : diverfes

observations fur ce lujet. IV. 661. a , b. Sur lart de

marquer le camp 8c d’en déterminer les proportions^ voyeç

C astramétation.: voye^ aufliles planches de l’art militaire,

I VOl. I . . . , r r

Camp de rajfcmblement, 'lorfqu’on doit agir offenfivement.

Quand on eft loin de l’ennemi, on ne doit chercher dans

un tel camp, que la commodité de l’armée. Attention qu’on

doit y avoir aux mouvemens de l’ennemi. Fréquent exercice

des troupes. — Des camps de raflemblement lor'fqù’on eft à

{iortée de l’ennemi. De leur choix dépendent prefque toujours

es fuccès d’une campagne. Principales maximes à obferver

dans cette forte de camps. Suppl. II. 130. b. i°. Se conformer

aux maximes générales du pays. 20. rofitionla plus avanta-

geufe. 3°. Etendue du camp. Maniéré de remplir le terrein.

4™. Maniéré de camper en plaine. 3°* Dans un pays coupé,

où l’on ne peut camper régulièrement. 6°. Dans un pays de

mohtngnes. 70. Maniéré de difpofer la cavalerie 8c de la fou-

tenir. 8°. Différentes difpofmons à l’égard defquelles il faut fe

régler fur le terrein. Ibid. 131. a. 90. Comment on doit camper

fur le bord d’une riviere- ou d’un ruiffeau. io°. Lorfque l’ennemi

eft fur l’autre bord. i'i°. Reconnoître les environs du

camp 8c les faire occuper félon leur importance. 120. Les

derrières du camp doivent être libres 8c ouverts aux vivres.

jo°. Quartier général ; maniéré de le couvrir lorfqu’il eft à

la tête de l’armée. 140. Que les mouvemens de l’ennemi ne

puiflent vous obliger à quitter votre pofirion. 130. Vigilance

8c exactitude. , -

Des camps de rajfemblement dans la guerre defenfive. Du tems

8c de la maniéré de les difpofer loriqu’on eft loin de l’en- (

nemi. Maximes générales qui concernent ceux qui font près

de l’ennemi. Ibid. b. Maximes particulières. i°. Eviter autant

qu’on le peut de camper en plaine. 20. De l’étendue du

terrein.. 30. Retranchement du camp. 40. Faire, beaucoup de

communications. 30. Que le camp ne puiffe être enfilé ni

incommodé d’aucune part. 6°. Lorfqu’on eft couvert par une

riviere. 70. Reconnoître les marais .qui fe trouvent à la tête

ou fur les flancs. 8°. Du cas où il y a des inondations à crain-.

dre. 90. Ne point camper l’une des ailes derrière un marais

ou quelque autre obftacle. io°. Emplacement de l’artillerie.

i i ° . Maniéré d’aflùrer fa retraite. Ibid. 132. a. 12°. Précautions

lorfqu’il s’agit de fourrager. 130. Que l’ennemi ne puiffe

fe mettre trop près de vous , fans s’expofer à quelque échec,,

ni pénétrer plus loin, fans être obligé de vous venir chercher

, 8c de combattre avec défavantage. 140. Choix d’un

camp qui empêche l’ennemi d’aller à ion but, 8c qui vous

mette | portée de le prévenir par-tout, x 30. Obferver continuellement

l’ennemi. 160. Enlever à l’ennemi tous les avantages

qu’il pourroit trouver à venir occuper le camp que vous

voulez quitter.

Camp de pajfage, dans la guerre offenfive, 8c dans la guerre

défenfive. Maximes concernant cette forte de camp.

Camp fiable. Ses divers objets fuivant qu’on agit offenfive-

ment ou défenfivement. Ibid. b. Maniéré de. camper devant

une place dont on fait le fiege. Maximes felon leiquelles

l’armée d’obfervation doit camper. Maximes qu’on doit fuivre

en prenant un camp ftable dans quelque vue que ce foit.

Ibid. 133. a.

Camp retranché, efpace fortifié pour y renfermer un corps

de troupes, 8c le mettre à couvert des entreprifes de l’ennemi.

Dans quel but on conftruit ordinairement ces camps;

En quoi confifte le retranchement. Dans quel cas il eft à

propos de conftruire ces camps. II. 373. a. Protection que

ces retranchemens doivent donner aux troupes. Ufage des

camps retranchés pour la cavalerie. 11 ne faut pas avoir trop

de camps femblables, parce que leur garde confomineroic.

trop’ d’nommes au préjudice au corps de l’armée. Ibid. b.

Camp retranché , i°. en campagne. Néceflité de retrancher.,

toujours fon camp dans une guerre offenfive. Suppl. II. 133.

a. Utilités de cette précaution. Son importance dans la guerre

défenfive. Réglés lur la maniéré de fe retrancher dans un

pays de plaine, 8c dans un pays de bois 8c de montagnes.

Maniéré de couvrir un pays par des lignes. Ibid. b. 20. Devant

une place. Quel en eft le but. Ce qu’on doit obferver en •

conftruifant les lignes de circonvallation 8c de contrevallation,

entre lefquelles on campe l’armée. Précaution à prendre au

lieu d’employer un tems confidérable à fe retrancher devant

une place. — La meilleure façon de couvrir un fiege, cft j

d’avoir une armée d’obfervation. Pofte qu’elle doit occuper.—

Réglés générales à obferver dans la conftru&ion des camps

retranchés. Ibid. 134. a. 30. Sous une place. Cet article fait

partie de la guerre défenfive feulement. Objets que peut avoir

cette forte de camp. Réglés à fuivre en le conftruilant. Voye^

dans l’article C am p r e t r a n c h é , de l’Encyclopédie, lesobfer-

vations du marquis de Feuquieres fur cette maniéré de camper.

Ibid. b.

Camp-volant. Quel eft le but des corps d’armée qui porteiit

ce nom. II. 376. a.

Camp - volant ; objets d’un tel camp dans la guerre oftenuve

8c dans la défenfive. Maximes que doit obferver le général

qui le commande. Suppl. H. 134. b.

Camp prétorien. II. 3"j6. a. •

Camp de paix & d’exercice. Son objet. Service >qu on doit*y

fairei bon utilité. Suppl:\\. 133. a.

C am p , ( Comm. ) ce.que les Siamois 8c autres peuples des

Indes entendent par-là. il. 376. 4-

CAMPAGNE, ( terme de guerre. ) Tems ou,les Allemands.

8c les François ouvrent la campagne. Ce qui doit décider de

l’ouverture de la campagne. 11. $76. a.

C a m p a g n e , (Art milit.) I. Objet d’une campagne : moyens

de le remplir. II. Plan général d’une campagne. Confidéra--

rions à faire pour l’établir avec prudence, dans la guerre

offenfive. Suppl. II. 133. a. Dans la guerre défenfive, &

lorfqq’il s’agit de donner des fecours à un allié. Maniéré de

juger des forces d’une armée. Attention qu’il faut avoir à la

nature du pays. Le commandement en chef, ne doit être

confié qu’à un feul. Maniéré de faire fes préparatifs 8c d’ouvrir

la campagne. Néceflité de fe concerter avec fes alliés. Ibid.b.