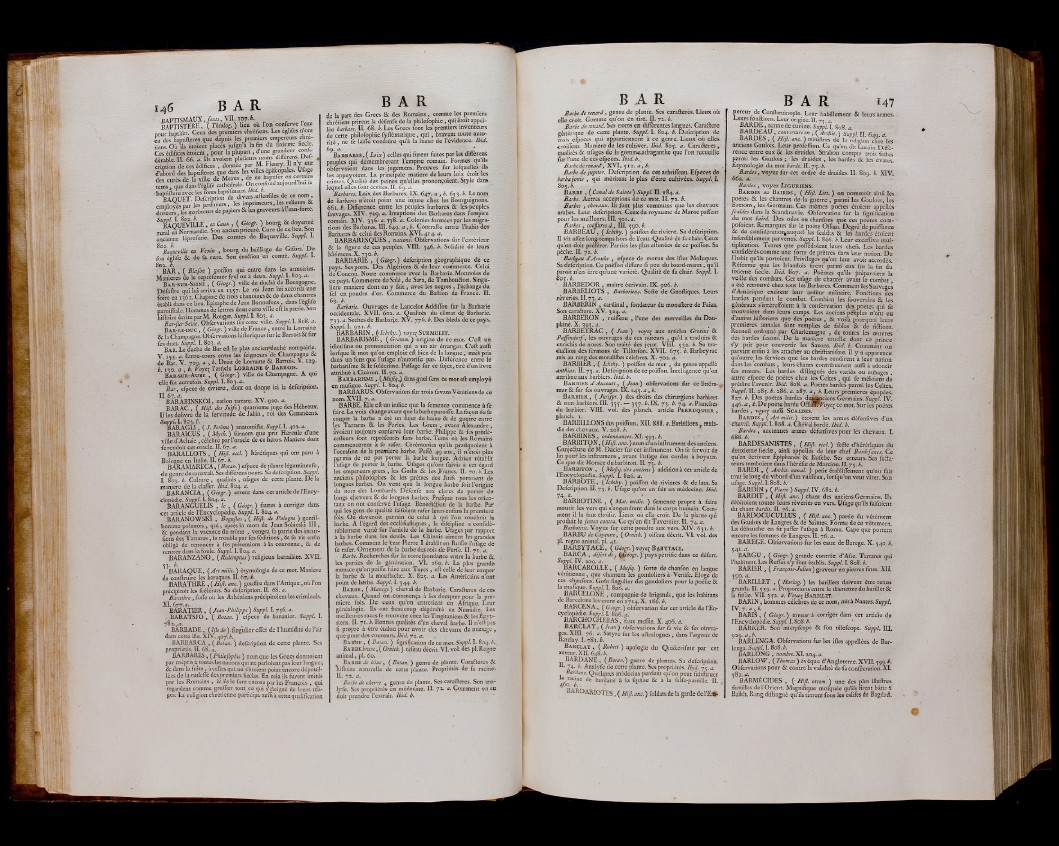

1 4 6 BAR BAPTISMAUX t fonts, VII. 107. A

BAPTISTERE, ( Thiolog. ) lieu où Ton conferve Uau

pour baptifer. Ceux des premiers chrétiens. Les églifes n’ont

ïu des baptifteres que depuis les premiers empereurs chrétiens.

Où ils ètoient places jufqu’a la fin du fixieme fiecle.

Ces édifices ètoient, pour la plupart, d’une grandeur conü-

dérable. 11. 66. a. Us avoient plufieurs noms a

cription de ces édifices , donnée par M. Fleury. B n v eut

d’abord des baptifteres que dans les viUes ép.rcopdes. Uiage

des curés de la ville de Meaux, de ne bapnTer en certains

tems , que dans l’éÿife cathédrale. On confoni anjourd hm le

■haptiftere avec les fonts baptifmaux. Ibtd.b.

BAOUET. Defcription de divers .uftenfiles de ce nom ,

em p lo f& p a r le s ja rL te , les imprimeurs, les reiten« &

xloreurs, les marbreurs de papiers & les graveurs à l eau-forte.

ST a OUEVILLE , en Caux , ( Gioge. ) bourg & doyenné

rural en Normandie. Son ancien prieuré. Cure 4e ce lieu. Son

ancienne léproferie. Des comtes de Baquevdle. Suppl. 1.

S°SntueyiUe m Vexin , bourg du bailliage de Gilbrs. Do

Ion églile & de fa cure. Son creftion en comté. Suppl. 1.

8d2. A i S l , . . . .

B A R , ( Blafon ) poiffon qui entre dans les armoiries

Maniérés de le repréfenter feul ou à deux. Suppl. 1. 803. a.

B a r -sur-Seine , ( Giogr.) ville du duché de Bourgogne.

Défaire qui lui arriva en 1337. Le roi Jean lui accorda une

îbire en 1362. Chapitre de trois chanoines & de deux chantres

établi dans ce lieu. Epitaphe de Jean Bonnefons, dans l’églife

paroifliale. Hommes de lpttres dont cette ville eft la patrie. Son

hiftoire écrite par M. Rouget. Suppl. I. 803. a.

Bar-fur-Sctnc. Obfervarions fur cette ville. Suppl. I. öiö. a.

Ba r -le-duc , (.Giogr. %ville de France, entre la Lorraine

& la Champagne. Obfervarions hiftoriques fur le Barrois & finies

ducs. SuppL I. 803. a.

Ba r . Le duché de Bar eft le plus ancien^duchè non-pairie.

V. 135. <z. Entre-cours entre les feigneurs de Champagne &

de Rar. V. 729. a , A Droit de Lorraine & Barrois. V . 129.

b. 130.* a , b. Voye[ l’article LORRAINE & BARROIS.

* Ba r-su r-Au be , ( Giogr. ) ville de Champagne. A qui

elle fut autrefois. Suppl. 1. 803. a.

Bar, efpece de civiere, dont on donne ici la defcription.

ÏI.67.A. ' ‘

' BARABINSKOI, nation tartare. XV. 920. a.

BARAC, (B iß . des Juifs) quatrième juge des Hébreux.

11 les délivré de la fervitude de Jabin, roi des Cananéens.

Suppl.1. 803. b.

BARAGLI , ( /. Jérôme ) anatomiftc. Suppl. I. 402. a. »

BARAICUS , ( Myth. ) fùrnom que prit Hercule d’une

ville d’Achaïe, célébré par l’oracle de ce héros. Maniéré dont

fe rehdoit cet oracle. II. 67. a.

BARALLOTS , ( Hiß. eccl. ) hérétiques qui ont paru a

Bologne en Italie. II. 67. b.

BARAMARÈCA, (Botan.) efpece de plante légumineufe,

du genre du canavali. Ses différens noms. Sa defcription. Suppl.

I. 803. b. Culture , qualités , ufages de cette plante. De la

maniéré de la daffer. Jbid. 804. a.

BARANCIA, (Giogr.) erreur dans cet article de l’Encyclopédie.

Suppl. 1.804. a.

BARANGUELIS , le , ( Giogr. ) fautes à corriger dans

cet article de l’Encyclopédie. Suppl. 1. 804. a.

BARANOWSKI , Bogufias, ( Hiß. de Pologne > gentilhomme

polonois, qui , après la mort de Jean Sobieski 111,

& pendant la vacance du trône , vengea fa patrie des incursions

des Tartares, la troubla par fes féditions, & fe vit enfin

obligé de renoncer à fes prétentions à la couronne, & de

rentrer dans la foule. Suppl. 1. 804. a.

BARANZANO, ( Redemptus ) religieux barnâbite. XVII.

«3. b. ■ *

BARAQUE, (.Art milit.) étymôlogie de ce mot. Manier

de conftruire les baraques. H. 67/A

BARATHRE, ( Hifi. anc. ) gouffre dans l’Attique, où Fon

précipitoit les fcélérats. Sa defcription: II. 68. a.

Barathre, foffe où les Athéniens précipitoientles criminels.

XI. 677.4-

BARATIER , ( Jean-Phïlippe ) Suppl. 1. 756. a.

. BARATSJO, ( Botan. ) efpece de bananier. Suppl.

7%i.ta.

BÀRBADE, (Ille de )-fingulier effet de l’humidité de l’air

dans cette ifle. XlV. 407'. A.

BARBARCA, ( Botan. j defcription de cette plante. Ses

propriétés. II. 68. a.

BARBARES, ( Philofophie ) nom que les Grecs donnoient

par mépris 4 toutes les nations qui ne parloient pas leur langue

& dans la fuite, a celles qui ne s’étoient point encore dépouillées

de la rudeffe des premiers fieclcs. En cela ils furent imités

par les Romains > & ils le font encore par les François , qui

regardent comme greffier tout ce qui s’èloigné de leurs ula-

ges. La religion chrétienne participa auffi à cette qualification

BAR de la part des Grecs & des Romains, comme les premiers

chrétiens prirent la défenfe de la philofophie, quiétoit appelée

barbare. II. 68. b. Les Grecs font les premiers inventeurs

cette philofophie fyftématique, qui, bravant toute autorité,

ne fe laifle conduire qu’à la lueur de l’évidence. Jbid.

69. a. •

Barbares , ( Loix) celles qui furent faites par les différens

peuples qui démembrèrent l’empire romain. Formes qu’ils

obfçrvoient dans les jugemens. Preuves fur lesquelles ils

les appuyoient. La principale matière de leurs loix étoit les

crimes. Qualité des peines qu’elles prononçoient. Style dans

lequel elles font écrites. H. 69. a.

Barbares. Loix des Barbares. IX. 647. a , b. 653. b. Le nom

de barbares n’étoit point une injure chez les Bourguignons.

661. b. Différence entre les peuples barbares & les peuples

fauvages. XIV. 729. a. Irruptions des Barbares dans l’empire

romain. XIV. 336.- a .f 38. a. Colonies formées par les migrations

des Barbares. HL 049. a , b. Contrafte entre l’habit des1

Barbares & celui des Romains. XVI. 414. a.

BARBARESQUES , nations. Obfervations fur l’extérieur

& la figure de ces peuples. VIH. 346. b. Solidité de leurs

bâtimens. X. 730. b.

BARBARIE, (Giogr.) defcription géographique de ce

pays. Ses ports. Des Algériens & de leur commerce. Celui

de Coucou. Notre commerce avec la Barbarie. Monnoies de

çe pays. Commerce de Salé, de Sara, de Tambouâon. Singulière

maniere dont on y lait, avec les negres , l’échange du

fel en poudre d’or. Commerce du Baftion de France. H.

69. b.

Barbarie. Ouvrages de Lancelot Addi (Ton fur la Barbarie

occidentale. XVH. 602. a. Qualités du climat de Barbarie.

733. a. Seches de Barbarie. XV. 776. b. Des bleds de ce pays.

Suppl. I. 921. b.

BARBÀRIN, f Ichthy. ) voye^ Surmulet.

BARBARISME, ( Gramm. ) origine de ce mot. C*eft un

idiotifine ou prononciation qui a un air étranger. C’eft aulii

lorfque le mot qu’on emploie eft bien de la langue, mais pris

dans un fens que l’ufage n’autorife pas. Différence entre le

barbarifme & le folécilme. Paffage fur ce fujet, tiré d’un livre

attribué à Cicéron. II. 70. a.

Barbarisme , (Mùjîq.) dans quel fens ce mot eft employé

en mufiqùe. Suppl. I. 804. f>.

BARBARUS. Obfervarions fur trois favans Vénitiens de ce

nom. XVII. 7. a.

BARBE. Elle eft un indice que la femence commence à fe

faire. La voix change avant que la barbe paroiffe. La façon de fe

couper la barbe a été un lujet de haine & de guerre entre

les Tartares & les Perfes. Les Grecs, avant Alexandre,

avoient toujours confervé leur barbe. Philippe & fes prédé-

çeffeurs font repréfentés fans barbe.. Tems où les Romains

commencèrent à fe rafer. Cérémonies qu’ils pratiquoient à

l’occafion de la premiere barbe. Paffé 49 ans, il n’étoit plus

pprmis de ne pas porter la barbe longue. Adrien rétablit

l’ufage de porter la, barbe. Ufages qu’ont fuivis à cet égard

les empereurs grecs, les Goths & les francs. II. 70. b. Les

anciens philofophes & les prêtres des Juifs portoient de •

longues barbes. On veut que la longue barbe foit l’origine

du nom des Lombards. Défenfe aux clercs de porter de

longs cheveux & de longues barbes. Prefque tous les orientaux

en ont confervé l’ufage. Bénédiâion de la barbe. Par

qui les gens de qualité faifoient rafer leurs enfans la premiere

fois; On deYCnoit parrain de celui , à qui l’on touchoit la

barbe. A l’égard des eccléfiaftiques , la difeipline a considérablement

varié fur l’article de la barbe. Ulages par rapport

à la barbe dans les deuils. Les Chinois aiment les grandes

barbes. Comment le tzar Pierre I établit en Ruflie l’uiàge de

fe rafer. Ornement de la barbe des rois de Perfe. II. 71. a.

Barbe. Recherches fur la correfpondaüce entre la barbe 8c •

les parties de la génération. VL> 160. b. La plus grande

menace qu’on puiffe faire aux Turcs, eft celle de leur couper

la barbe & la mouftache. X. 825. a. Les Américains n’ont

point de barbe. Suppl. I. 344. b.

Barbe , ( Manège ) cheVal de Barbarie.. Carafteres de ces

chevaux. Quand on.commença à les dompter pour la premiere

fois. De ceux qu’on entretient en Afrique. Leur

généalogie. Ils ont beaucoup dégénévé en Numidie. Les

meilleures races fe trouvent chez lesTingitaniens & les égyptiens.

II. 71. b. Bonnes qualités d’un cheval barbe. Il n’eit pas

fi propre à être étalon pour avoir des chevaux de manege,

que pour des coureurs. Jbid. 72. a.

B a rTBE , ( Botan. ) lignification de ce mot. Suppl. I. 804. h,

Ba rbe brune, ( Ornith7) oifeau décrit. VI. vol. des pl. Regne

animal, pl. 60.

Barbe de bouc, ( Botan. ) genre de plante. Caraéteres 8c

liiftoire naturelle de cette plante. Propriétés de fa racine:

II. 72. m

Barbe de chevre , genre de plante. Ses caraôeres. Son ana-

ïyfe. Ses propriétés en médecine. II; 72. a. Comment on en

doit prendre l’extrait. Jbid. b.

BAR Barbe de renard, gfenre de plante. Ses caraéteres. Lieux où

elle croît. Gomme qu’on en tire. II. 72. b.

Barbe de renard. Ses noms en différentes langues. Caraétere

•générique de cette plante. Suppl. I. 804. b. Defcription de

trois elpeces qui appartiennent à ce genre. Lieux où elles

croiffent. Maniéré de les cultiver. Jbid. 805. a. Caraéteres,

Jualités & ufages de la gomme.adraganthe que l’on recueille

ùr l’une de ces efpeces. Jbid. A.

Barbe de renard, XVI, 512. a , b.

Barbe de jupiter. Defcription de- cet arbriffeau. Efpeces de

barba jovis, qui méritent le plus d’être cultivées. Suppl. J.

805. b.

B a rb e , ( Canal de Sainte ) Suppl. II. 184. a.

Barbe. Autres acceptions de ce mot. II. 72. b.

Barbes , chevaux. Ils font plus communs que les chevaux

arabes. Leur defcription. Ceux du royaume de Maroc paffent

pour les meilleurs. lH. 301.4.

Barbes , coiffures à , III. 590. b.

BARBEAU, ( Ichthy. ) poiffon de riviere. Sa defcription.

H vit affez long-temps hors de l’eau.-Qualité de fa chair. Ceux

qu’on doit préférer. Parties les plus eftimées de ce poiffon. Sa

pèche. II. 72. b.

• Barbpau dArouke , efpece de morue des ifles Moluques.

Sa defcription. Ce poiffon différé fi peu du baard-mann, qu’il

paroit n’en être qu’une variété. Qualité de fa chair. Suppl. I.

ooç. b.

BARBEDOR , maître écrivain. IX. 906. b.

BARBELIOTS , Barboriens. Seéte de Gnoftiques. Leurs

rêveries. H. 73. a.

BARBERIN , cardinal, fondateur du monaftere de Faiza.

Son caraétere. XV. 324.C.

BARBERON , ruiffeau , l’une des merveilles du Dau-

phiné. X. 393. a.

BARBEYRAC , ( Jean ) voyeç aux articles Grotius 8c

Puffendorf, les ouvrages de ces auteurs , qu’il a traduits &

enrichis de notes. Son traité des jeux. VIIi. 532. b. -Sa tra-

duétion des fermons de Tillotfon. XVII. 675. b. Barbeyrac

mis au rang des moraliftes célébrés. X. 702. a.

BARBIER, ( Ichthy. ) poiffon de mer , du genre appellé

an t h ¿as. II. 73. a. Defcription de ce poiffon. Intelligence qu’on

attribue aux barbiers. Jbid. b.

B a rbier d'Aucoun, ( Jean ) obfervations fur ce littéra-^

teur & fur fes ouvrages. IX. 24t. a , b.

B a r b ie r , ( Jurijpr. ) des aroits des chirurgiens barbiers

& non barbiers, n i. 333. — 337. b. IX. 73. b. 74. a. Planches

du barbier. VIH. vol. des planch. article P e r r u q u ie r ,

planch. 1.

BARBILLONS des poiffons. Xïï. 888. a. Barbillons. maladie

des chevaux. V. 208. b.

BARBINES , ordonnances. XI. 393. b. • •

BARBITON, (Hift. anc. ) nom d’un infiniment dés anciens.

Conje&ure de M. Dacier fur cet inftrument. On fe fervoit de

lin poui les inftrumens , avant l’ufage des cordes à boyaux.

Ce que dit Horace dubarbiton. H. 72. b.

B a r b it o n , ( Mufia. des anciens ) addition à cet article dp

l’Encyclopédie. Suppl. I. 806. a.

BARBOTE, ( Ichthy. ) poiffon de rivieres & de lacs. Sa

Defcription. H. 73. b. Ufage qu’on en fait en médecine. Jbid.

74- a- • .

BARBOTINE , ( Mat. midic. ) femence propre à foire

mourir les vers qui s’engendrent dans le corps humain. Comment

il la fout choifir. Lieux où elle croit. De la plante qui

produit le femen contra. Ce qu’en ditTavernier.II. 74. a.

Barbotine. Voyez fur cette poudre aux vers. XIV. 631. A

BARBU de Cayenne, ( Ornith. ) oifeau décrit. VI. vol. des

pl. regne animal.pl. 41;

BARBYTACE, ( Giogr. ) voye{ Ba b y ta c e .

BARCA, difert de? (jfpiogr. ) 'pays pétrifié dans ce défert.

Suppl. IV. 209. a.

BARCAROLLE, ( Mujiq. ) forte de chanfon en langue

vénitienne, que chantent les gondoliers à -Venife. Eloge de

ces chanfons. Goût fingulier des gondoliers pour la poéfie &

la muüque. Suppl. I. 806. a.

BARCELONE , compagnie de brigands, que les habitans

de Barcelone levèrent en 1714.X. 186Î b.

BARCENA, (' Giogr. ) obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.

Suppl. I. 806. a.

BARCHOCHEBAS, faux meffie. X. 406.4.

BARCLAY, ( Jean ) obfervations fur fa vie & fes ouvrages.

XIII. 76. a. Satyre fur les aftrologues, dans Yargenis de

Barclay. L781. b.

B a r c l a y , ( Robert ) apologie du Quakerifine par cet

auteur. XII. 648. A v

BARDANE, (Botan.) genre déplantés. Sa defcription.

P k Anîdy fe cette phuHC* Ses propriétés. Jbid. 7 ¿.a.

Bardane. Quelques médecins penfent qu’on peut fubftitucr

46c>aClne karthue à la fqifine & à la foife-pareille. n . ,

BARDARIOTES. ( Hifi |anc.) foldats de la garde dcl’Ei#«

BAR 1 4 7

pereur de Çonffannnople. Leur habillement & leurs armes.

Leurs tonétions. Leur origine. II. i p a.

BARDE, terme de cuifine. Suppl. I 808 i l f l l i üftii 6 40 .1

BARDES , ( pifi.' g™. ) mimilres de la relia,on chez les

anciens Gaulois. Leur proieffion. Ce qu’en dit Lucain. Différence

entre eux & les druides. Strabon compte trois fe&es

I>armi les Gaulois ; les druides , les bardes & les évates.

Etymologie du mot barde. H. 73. A

Bardes, voyez fur cet; ordre de druides. II. 809. A XIV.

662. a.

Bardes, voyez L ig u r ien s .

B a rd e s o u B a ird s , ( Hifi. Litt. ) on nommoit ainfi les

poètes & les chantres de la guerre , parmi les Gaulois, les

•Bretons, les Germains. Ces mêmes poètes ètoient appellés

fcaldes dans la Scandinavie. Obfervation fur la lignification

du mot baird. Des odes ou chanfons que ces poètes com- p

pofoient. Remarques fur le poète Ollian. Degré de puiffonce

& de confidératioi^auquel les fcaldes & les bardes é toient

mfenfiblement parvenus. Suppl. I. 806. A Leur exceflive mul-

-tiplication. Terres que poflédoient leurs chefs. Les bardes

confédérés: comme une forte de prêtres dans leur nation. De

l’habit qu’ils portoient. Privilèges qu’on leur avoit aécordés.

Réforme que les Irlandois firent parmi eux fur la fin du

fixieme fiecle. Jbid. 807. a. Poèmes qu’ils pféparoient la

veille des combats. Cet ufoge dé chanter avant le combat,

a été retrouvé chez tous les Barbares. Comment les Sauvages

d’Amérique excitent leur ardèur militaire. Fondions des

bardes pendant le combat. Combien les fouverains & les

généraux s’intéreffoient à la conieryation des poètes qui fe

trouvoient dans leurs camps. Les anciens péùples n’ont eu

d’autres hiftoriens que des poètes , & voilà pourquoi leurs

premières annales font remplies de fobles & de fixions.

Recueil ordonné par Charlemagne , de toutes les oeuvres

des bardes foxons. De la maniéré cruelle dont ce prince

s’y prit pour convertir les Saxons. Jbid. A Comment on

parvint enfin à les attacher au chriftianifme. Il y a apparence

qu’outre, les fervices que les bardes rendirent à le,ur nation

dans les combats , leurs chants contribuèrent aufli à adoucir

fes moeurs. Les bardes dîftingués des vaciès ou eubages.

autre efpece de poètes chez les Celtes, qui fe mêloient de

prédire l’aven;r. Ibid. 808. a. Poètes bardes parmi les Celtes.

Suppl. II. 283. A 286. a. 287. a, A Leurs premières épopées.

827. A Des poètes bardes dejflucicns Germains. Suppl. IV.

446. a, A Du poète barde ce mot. Sur les poètes

bardes , voyet auffi Scaldes.

B a rd e s , ( Art milit.) ètoient les armes défenfives d’un

cheval. Suppl. 1. 808. a. Cheval bardé. Jbid. b.

Bardes , anciennes armes défenfives pour les chevaux. I.

BARDESANISTES , ( Hifi. eccl. ) fefte d’hérétiques du

deuxième fiecle, ainfi appellés de leur chef Barde fanes. Ce'

qu’en écrivent Epiphanes 8c Eufebe. Ses erreurs. Ses feâa-

teurs tomboient dans l ’héréfie de Marcion. H. 73. A

BARDI , ( Archit. naval. ) petit établifiement qu’on foit

tout le long du vibord d’un vaifleau, loriqu’on veut virer. Son

ufage. Suppl. 1. 808. b:

BARDIN 9 ( Pierre ) Suopl. IV. 682. A

BARDIT, (Hifi. anc.) chant des anciens Germains. Ils

débitoient toutes leurs rêveries en vers. Ufage qu’ils faifoient

du chant bardit. II. 76. a.

BARDOCUCULLU5 , ( Hifi. anc. ) partie du vêtément

des Gaulois de Langres & de Saintes. Forme de ce vêtement.

La débauche en fit paffer l’ufaee à Rome. Cape que portent

encore les femmes de Langres. II. 76. a.

BARÉGE. Obfervations fur les eaux de Barege. X. 340. A

341. a.

BARGU, (Giogr.) grande contrée d’Afie. Tartares qui

l’habitent. Les Ruffes s’y font établis. Suppl. 1. 808. A

BARIER, ( François-Julien) graveur en pierres fines. XII.

390. a.

BARILLET , (Horlog. ) les barillets doivent être tenus

grands. II. 339. a. Proportions entre le diamettre du barillet &

la fufée. VII. 3 32. a. Voye^ B a r i l le t .

BARIN, hommes célébrés de ce nom, nés à Nantes. Suppl.

IV. 7. a %b.

BARIS , ( Giogr. ) erreur à corriger dans cet article de

l’Encyclopédie. Suppl. 1. 808. A

BARKER. Son mierpfeope & fon têlefeope. Suppl. IH.

929. a, b.

BARLENGA. Obfervations fur les ifles appellées de Bar-

lenga. Suppl, I. 808. A

BARLONG, nombre. XI. 204. a.

BARLOW, ( Thomas ) évêque d’Angleterre. XVH. 399. A

Obfervarions pour & contre la validité de fa consécration. XI.

382. a.

BARMÉCIDES , (• Hifi. ottom. ) une des plus illuftres

familles de l’Orient. Magnifique mofquée qu’ils firent bâtir à

Balkh. Rang diftinguè qu’ils tinrent fous les califes de Bagdad,