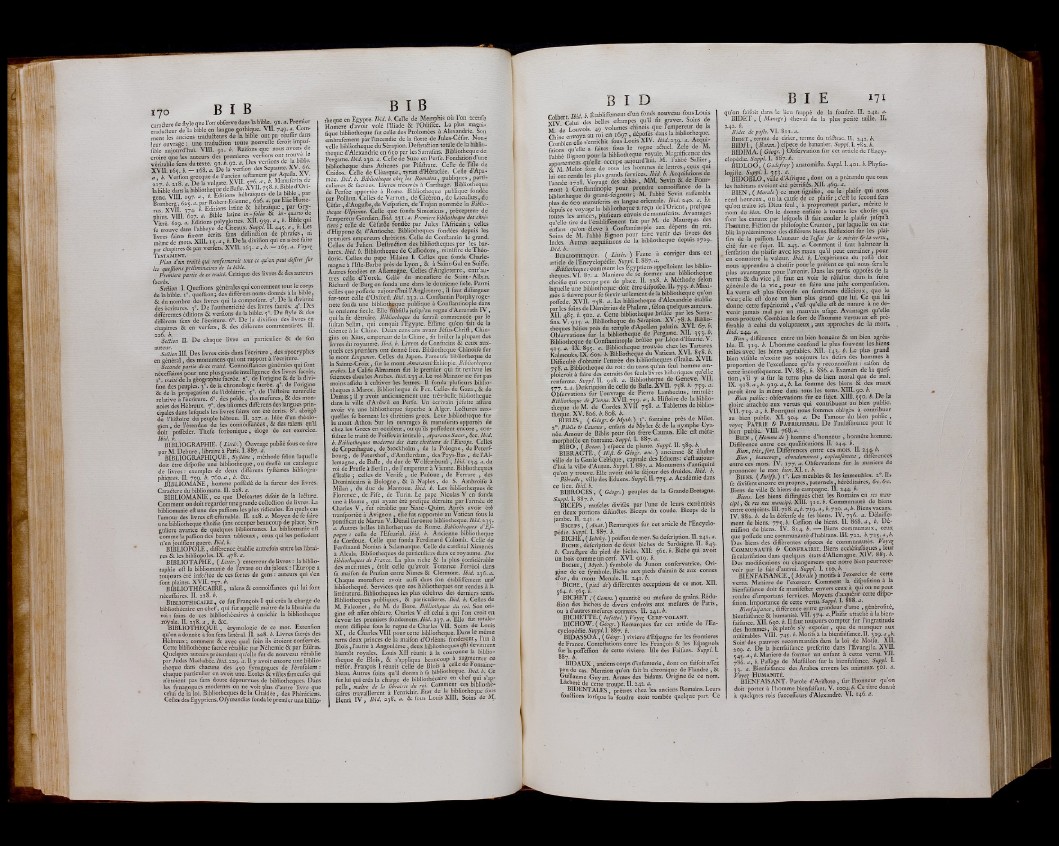

170 B I B B I B

caratfere de ityle que l’onobferve dans la bible. 91. a. Prunier

tradufteur de la bible en langue gothique. VII. 749. a. Corn-

ment les anciens tradufteurs de la bible ont pu réunir dans

leur ouvrage : une traduction toute nouvelle feroit impof-

fible aujourd’hui. VIII. 91. b. Raifons que nous avons de

croire que les auteurs des premières veriions ont trouve--le

véritable fens du texte. 91.4.92. u. Des verfions de la bible.

XVII 165. 4. — 168. a. De la veriion des Septante. XV. 66.

g 4. Ve lion grecque de l’ancien teiament parAqmla.XV.

2 ,7. 4. 2.8. n. De l'a vulgate. XVII. & & , 4.

la bible dans la bibliothèque de.Bafle. XVII. 7Î^-B«bled On

gene. VIII. 197. a , ¿.Editions hébraïques de la bible , par

fombergî62 V. a. par Robert-Etienne, 626 a. par EUe Hutte-

rus XVII. 174. b. Editions latine & hébraïque, par Gry-

phius. VIIÏ. 627. a. Bible latine in-folio &

Vitré. 629. a. Editions polyglottes. XII. 939. a , b. Bible qui

fe trouve dans l’abbaye de Çiteaux-Suppl. H. 445. a b. Les

livres faims furent écrits fans diftinétion de phrafes, m •

même de mots. XHI. 13. a , b. De la divifion qui en a été faite

par chapitres & par verlets. XVII. 163. a , b. — 165. a. Voye^

Testament. , , r r

Plan d’un traité qui renfermeroit tout ce qu on peut dejtrer Jur

les queftions préliminaires de la bible.

Première partie de ce traité. Critique des livres 8c des auteurs

facrés. .

Seilion I. Queftions générales qui concernent tout le corps

de la bible, i*. queftion ; des différens noms donnés à la bible,

& du nombre des livres qui la compofent. 2e. D e la divinité

des écritures. 3e. De l'authenticité des livres facrés. 4 . Des

différentes éditions & verfions delà bible. 5e. Du ftyle & des

différens fens de l’écriture. 6e. De la divifion des livres en

chapitres & en verfets, & des différens commentaires. II.

22&rfîion H. De chaque livre en particulier & de fon

auteur. . ... . , ..... .

Sedionlü.. Des livres cités dans l’écriture, des apocryphes

en général, des monumens qui ont rapport à l’écriture.

Seconde partie de ce traité. Connoiffances générales qui font

nèceffaires pour une plus grande intelligence des livres facrés.

i e. traité de la géographie facrée. i*. de l’origine & de là divifion

des peuples. 3e. de la chronologie facrée. 4e. de l’origine

& de la propagation de l’idolâtrie. 5 e. de l’hiftoire naturelle

relative a l’écriture. 6e. des poids, ues mefures, & des mon-

noies des Hébreux. 7e. des idiomes différens des langues principales

dans lefquels les livres faints ont été écrits. | p abrégé

de l’hiftoire du peuple hébreu. II. 227. a. Idée d’un théologien

| de l’étendue de fes connoiffances, & des talens qu’il

doit pofféder. Thefe forbonique, éloge de cet exercice.

Ibid. b ..

BIBLIOGRAPHIE. ( Littér.) Ouvrage publié fous ce titre

par M. Debure, libraire à Paris. 1. 887. a.

BIBLIOGRAPHIQUE, Syftéme, méthode félon laquelle

doit être difpofée une bibliothèque, ou drefle un catalogue

de livres : exemples de deux différens fyftêmes bibliographiques.

II. 759. b. 760. a , b. &c.

BIBLIOMANE, homme poffédé de la fureur des livres.

Caraâere du bibliomane. II. 228. a.

BIBLIOMANIE, ce que Defcartes difoit de la lefture.

Comment on doit regarder une grande collection de livres. La

bibliomanie eftune des pallions les plus ridicules. En quels cas

l’amour des livres efteftimable. II. 228. a. Moyen de fe faire

une bibliothèque ehoifie fans occuper beaucoup de place. Singulière

avarice de quelques bibliomanes. La bibliomanie eft

comme lapaffion des beaux tableaux, ceux qui les poffedent

n’en jouiflent guere. Ibid. b.

BIBLIOPOLE, différence établie autrefois entre les libraires

& les, bibliopoles. IX. 478. a.

BIBLIÔTArHE, ( Littér. ) enterreur.de livres : labiblio-

taphie eft la bibliomanie de l’avare ou du jaloux : l’Europe a

toujours été mfeélée de ces fortes de gens : auteurs qui s’en

font plaints. XVII. 757. b. .

BIBLIOTHÉCAIRE, talens & connoiffances qui lui font

néceflaires. II. 228. b.

Bibliothécaire , ce fut François I qui créa la charge de

bibliothécaire en chef, qui fut appellé maître de la librairie du

roi : foins de ces bibliothécaires à enrichir la bibliothèque

xoÿale. II. 238. a , b. &c.

BIBLIOTHEQUE , étymologie de ce mot. Extenfion

qu’on a donnée à fon fens littéral. IL 228. b. Livres facrés des

Hébreux ; comment & avec quel foin ils étoient eonfervés.

Cette bibliothèque facrée rétablie par Néhemie & par Efdras.

Quelques auteurs prétendent qu’elle fut de nouveau rétablie

par Judas Machabéc.iéid. 229. a. Il y avoit encore une bibliothèque

dans chacune des 450 fynagogues de Jérufalem :

chaque particulier en avoit une. Ecoles oc villes femeufes qui

n’étoiènt pas fans doute dépourvues de bibliothèques. Dans

les fynagogues modernes on ne voit plus d’autre livre que

celui de la loi. Bibliothèques de la Chaldèe, des Phéniciens.

Celles des Egyptiens. Ofymandias fonda le premier une bibliothèque

en Egypte. Ibid. b. Celle de Mcmphis ou 1 on accufe

Homere d’avoir volé l’Iliade & l’Odiffée. La plus magnifique

bibliothèque fut celle des Ptolomées à Alexandrie. Son

embrafement par l’incendie de la flotte de Jules-Céfar. Nou*

velle bibliothèque du Sérapion. Deftruétion totale de la bibliothèque

d’Alexandrie en 650 par les Sarrafins. Bibliothèque de

Pergame.Ibid. 230. a. Celle de Suze en Perfe. Fondation d’une

bibliothèque dans Athènes par Pififtrate. Celle de rifle de

Cnidos. Celle de Cléarque, tyran d’Héraclée. Celle d’Apa-

mée. Ibid. b. Bibliothèque che^les Romains , - publiques , particulières

8c facrées. Livres trouvés à Cartilage. Bibliothèque

de Perfée apportée à Rome. Bibliothèque publique fondée

par Pollion. Celles de Varron, de Cicéron, de Lucullus»de

Céfar, d’Augufte, de Vefpafien, de Trajan nommée la Bibliothèque

Ulpienne. Celle que fonda Simonicus , précepteur de

l’empereur Gordien. Ibid. 231. a. Première bibliothèque des chrétiens

; celle de Céfarêe fondée par Jules l’Africain ; celles

d’Hippone 8c d’Antioche. Bibliothèques fondées depuis les

premiers empereurs chrétiens. Celle de Conftantin le grand.

Celles de Julien. Deftruôion des bibliothèques par les barbares.

Ibid. b. Bibliothequede Cafliodore, miniftre de Théo-

doric. Celles du pape Hilaire I. Celles que fonda Charle-

magne à l’Ifle-Barbe prèsde Lyon, & à Saint-Gai en Suiffe.

Autres fondées en Allemagne. Celles d’Angleterre, entr’au-

tres celle d’Yorck. Celle du monàftere de Saint-Albrji.

Richard de Burgen fonda une dans le douzième fiele. Parmi

celles que poffede aujourd’hui l’Angleterre, il faut diftinguer

fur-tout celle d’Oxford. Ibid. 232. a. Conftantin Porphyroge-

nete fonda une bibliothèque publique à Conftantinople dans

le onzième fiecle. Elle fttbfifta jufqu’au regne d’Amurath IV ,

qui la fit détruire. Bibliothèque du ferrail commencée par le

fultanSelim, qui conquit l’Egypte. Eftime qu’on fait de la

fcience à la Chine. Deux cens ans avant Jéfus-Chrift, Chin-

gius ou Xius, empereur de la Chine, fit brûler la plupart des

livres du royaume. Ibid. b. Livres de Confucius & ceux auxquels

ces premiers ont donné lieu. Bibliothèque Chinoife fur

le mont Lingumen. Celles du Japon. Fameufe bibliothèque de

la Sainte-Croix, fur le mont Amara eii'Eûnop\e. Bibliothèques

arabes. Le Calife Almamon fut le premier qui fit revivre les

: feiences chez les Arabes. Ibid. 233 a. Le roi Manzor ne fut pas

moins aflidu à cultiver les lettres. 11 fonda plufieurs bibliothèques

à Maroc. Bibliothèque de Fez. Celles de Gaza, & de

Damas ; il y avoit anciennement une très-belle bibliothèque

dans la ville d’Ardwil en Perfe. Un écrivain jéfuite allure

avoir vu une bibliothèque fuperbe à Alger. Leâures auxquelles

fe bornent les chrétiens grecs. Leur bibliothèque fur

le mont Athos. Sur les ouvrages & manuferits apportés de

chez.les Grecs en occident, ou qu’ils poffedent encore , con-

fultez le traité de Poiffevin intitulé, Aparatus Sacer, 8cc. Ibid.

b. Bibliothèques modernes des états chrétiens de l'Europe. Celles

de Copenhague, de Stockholm , de la Pologne, de Peterf-

bourg, de Petershof, d’Amfterdam , des’Pays-Bas , de l’Allemagne

, de Balle, du duc de Wolfembutel, Ibid. 134. a. du

toi de Pruffe à Berlin, de l’empereur à Vienne. Bibliothèques

d’Italie ; celles de Venife, de Padoue, de Ferrare , des

Dominicains à Bologne, & à Naples, de S. Ambroife à ■

Milan , du duc de Mantoue. Ibid. b. Les bibliothèques de

Florence , de Pife, de Turin. Le pape Nicolas V en fonda

une à Rome , qui ayant été prefque détruite par l’armée de

Charles V , fut rétablie par Sixte-Quint. Après avoir été

tranfportée à Avignon, elle fut rapportée au Vatican fous le

pontificat de Martin V. Détail fur cette bibliothèque. Ibid. 23 ç.

a. Autres belles bibliothèques de Rome. Bibliothèques d’Ef-

pagne : celle de l’Efcurial. Ibid. b. Ancienne bibliothèque

de Cordoue. Celle que fonda Ferdinand Colomb. Celle de

Ferdinand Nonius à Salamanque. Celle du cardinal Ximenès

à Alcala. Bibliothèques de particuliers dans ce royaume. Des

bibliothèques de France. La plus riche & la plus confidérable

des anciennes, étoit celle qu’avoit Tonance Ferréol dans

fa maifon de Prufian entre Nîmes & Clermont. Ibid. 236. a.

Chaque monàftere avoit aufli dans fon établiffement une*

bibliothèque. Services que ces bibliothèques ont rendus à la

littérature. Bibliothèques les plus célébrés des derniers tems.

Bibliothèques publiques, & particulières. Ibid. b. Celles de

M. Falconet, de M. de Boze. Bibliothèque du roi. Son origine

eft affez obfcure. Charles V eft celui à qui l’on croit en

devoir les premiers fondemens. Ibid. 237. a. EUe fut totalement

diffipée fous le regne de Charles VII. Soins de Louis

X I , de Charles VIII pour cette bibliothèque. Dans le même

tems deux princes de la maifon d’Orléans fondèrent, l’un à

Rlois, l’autre à Angoulême, deux bibliothèques qûi devinrent

bientôt royales. Louis XII réunit à la couronne la bibliothèque

de Blois, 6c s’appliqua beaucoup à augmenter ce

tréfor. François I réunit celle de Blois | celle de Fontainebleau.

Autres foins qu’il donna à fa bibliothèque. Ibid. b. Ce

fut lui qui créa la charge de bibliothécaire en chef qui sap-

pella, maître de la librairie du roi. Commentées bibliothécaires

travaillèrent à l’enrichir. État de la bibliothèque fous

Henri I V , Ibid. 238. a. 6c fous Louis XIII. Soins de M.

B I D

rnlhett m 4. Établiffementd'un fonds nouveau fous Louis

Celui ¿es ¡ ¡ S S eftampes qu'il fit graver. Soins de

M de Louvois. 49 volumes chinois que l'empereur de la

Thine envoya au roi en 1697, dépofts ¿»us la bibliothèque.

Combien eSTs'enricbit fous^ouis XIV. AU. 239. K Acqut-

f,tions qu'elle a faites fous le regne a§ueh Zele de M.

l’abbé Bignon pour la bibhotheque royale. Magnificence des

appartemens qu’elle occupe aujourd hui. M. 1 abbe Sallier,

& M Melot font de tous les hommes de lettres,-ceux qui

lui ont-rendu les plus grands ferviccs>- {bid.J>. Acquifitions de

l’année 1728. Voyage des abbés, MM. Sevin & de Four-

mont à Conftantinople pour prendre connoiffance de a

bibliothèque du grand-feigneur ; M. l’abbé Sevin raffembla

plus de 6co manuferits en langue orientale. Ibid. 240. a. Lt

depuis ce voyage la bibliothèque a reçu de l'Orient, prefque

toutes les années, plufieurs envois de manuferits. Avantages

qu’elle tire de l’établiffement fait par M. de Maurepas des

enfans qu’on éleve à Conftantinople aux dépens du roi.

Soins de M. l’abbé Bignon pour foire venir des livres des

Indes. Autres acquifitions de la bibliothèque depuis 1729.

Ibid. b. ■ , . .

BIBLIOTHEQUE. ( Littér. ) Faute a corriger dans cet ,

article de l’Encyclopédie. Suppl. 1. 887. a.

Bibliothèque: comment les Égyptiens appelaient: les bibliothèques.

VI. 87. d. Maniéré de fe former une bibkotheaue

choifiequi occupe peu de place. II. 228. ¿.Mctliode félon

laquelle une bibliothèque doit être difpofee. II» 759. b. Maximes

à fuivre pour fè fervir utilement de la bibliothèque qu on

poffede. XVU. 758. a. La bibliothèque d’Alexandrie établie

par les foins de Demétrius de Phalere, félon quelques auteurs.

XII. 485. b. 502. a. Cette bibliothèque brûlée par les Sarrafins.

V . 915. a. Bibliothèque du-Sérapion. XV. 78. ¿. Bfoho-

theques bâties près du temple d’Apollon palatin. X y l. 67. b.

Oblervaùons lur la bibliothèque de Pergame. XIL 353.^

Bibliothèque de Conftantinople brûlée par Léon d Haune. V.

913 a. IX. 895. a. Bibliothèque trouvée chez les Tartares

Kalmouks,IX: 602. b. Bibliothèque du Vatican. XVI. 8s8. b.

Difficulté d’obtenir l’entrée des bibliothèques d Italie. A Vil.

7«8. a. Bibliothèque du roi: du tems qu’un feul homme em-

ploieroit à foire des extraits des feuls livres hiftoriques qu elle

renferme. Suppl. II. 928. *. Bibliothequede Geneve. VII.

K77. 2. a. Dclcription de celle de Bafle. XVII. 758. b. 7Ç9. a.

Obfervations fur l’ouvrage de Pierre Lambecius, intitulé:

Bibliothèque de yicnne. XVIL 759. a , b. Hiftoire de la bibhotheque

deM. de Cordes. XVII 758. Tablettes de bibliothèque.

XV. 806. b. 808. b. v ,

BIBLIS, ( Géogr. & Myth.) i°. fontaine près de Milet.

a°. Biblis 6* Caunus, enfans de Mylet 6c de la nymphe Cya-

née. Amour de Biblis pour fbn frere Caunus. Elle eft méfa-

morphofée en fontaine. Suppl. I. 887. a.

BIBO, ( Botan. ) efpece de plante. Suppl. II. 380. b.

BIBRACTE, ( Hifl. & Géogr. anc. ) ancienne 6c illuftre

ville de la Gaule Celtique, capitale des Eduens: c’eft aujourd’hui

la ville d’Autun. Suppl. 1. 887. a. Monumens d’antiquité

qu’on y trouve. Elle avoit été le féjour des druides. Ibid. b.

Bibraéle, ville des Eduens. Suppl. II. 775. a. Académie dans

ce lieu. Ibid. b.

BIBROCES, ( Géogr.) peuples de la Grande-Bretagne.

Suppl.. 1. 887. b. 1 . l

BICEPS, mufcles divifés par l’une de leurs extrémités

en deux portions diftinftes. Biceps du coude. Biceps de la

jambe. H. 241. a. ' ’ .

B iceps , (Anat.) Remarques fur cet article de 1 Encyclopédie.

Suppl. 1. 887. b. . . _T

BICHE, (lchthy. ) poiffon de mer. Sa defcnption. U. 241. a.

Biche , defeription de deux biches de Sardaigne. II. 84^.

b. Caraftfre du pied de biche. XIL 561. ¿. Biche qui avoit

un bois comme un cerf. XVI. 019. b. _ . .

Biche , ( Myth. ) fymbole de Junon confervatnce. Origine

de ce fymbole. Biche aux pieds d’airain 6c aux cornes

<l’o r ,d u mont Menale. II. 241. b. s ___

B iche , (pied de) différentes acceptions de ce mot. XU.

364. ¿.56s. b. ■

BICHET ( Comm. ) quantité ou mefure de grains. Réduction

des bichets de divers endroits aux mefurés de Paris,

ou à d’autres mefures connues. II. 241. b.

BICHETTE. ( Infeflol. ) Voyei C erf-vo lan t .

BICHOW. ( Géogr. ) Remarques fur cet article de l’Encyclopédie.

Suppl.l. 887. b.

BIDASSOA, ( Géogr. ) riviere,d’Efpagne fur les frontières

de France. Conteflations entre lés François 6c les Efpagnols

fur la poffeffion de cette riviere. Ifle des Faifans. Suppl. I.

887. b. • ' .

BIDAUX, anciens corps d’infonterie, dont on foifoit affez

peu de cas. Mention qu’en fait la chronique de Flandre , 6c

Guillaume, Guy art. Armes des bidaux. Origine de ce nom.

Lâcheté de cette troupe. II. 242. a.

BIDENTALES, prêtres chez les anciens Romains. Leurs

fonctions lorfque la foudre étoit tombée quelque part. Ce

qu’on foifoit dans le lieu frappé de la foudre. II. 242. a•

BIDET, ( Manege) cheval de la plus petite taille. EL,

242. b.

Bidet de pojle. VI. 811 .a.

B idet , terme de cirier, terme du triârac. II. 242. b.

BIDJI, (Botan. ) efpece de bananier. Suppl. 1. 782. b.

BIDIMA. ( Géogr.) Obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.

Suppl« I. 887. b.

BIDLOO, (Godcfroy) anatomifte. Suppl. 1.401. b. Phyfior

logifte. Suppl. I. 353. a. ,

BIDOBLO, ville d’Afrique, dont on a prétendu que tous

les habitans avoient été pétrifiés. XII. 469. a. '

BIEN, (Morale) ce mot fignifie, ou le plaifir qui nous

rend heureux, ou la caufe de ce plaifir; c’elt le fécond fens

qu’on traite ici. Dieu feul , à-proprement parler, mérite le

nom de bien. On le donne enfuite à toutes les choies qui

font les canaux par lefquels il fait couler le.plaifir jufqu’à

l’homme. FiCtion du philofophe Crantor, par laquelle on établit

la prééminence' des différens biens. Réflexion fur les plai-

firs de la pafïion. L’auteur de YeJJdi fur le mérite & la vertu,

cité fur ce fujet. H. 243. a~ Comment il faut balancer la

fenfation du plaifir avec les maux qu’il peut entraîner, pour

' en connoitre la valeur. Ibid. b. L’expérience du paffé doit

nous apprendre à choifir pourle prêtent ce qui nous fera le

plus avantageux pour l’avenir. Dans les partis oppofés de la

vertu 6c du vice, il fout en voir le réfultat dans la fuite

générale de la v ie , pour en foire une jufte compenfation.

La vertu eft plus féconde en fentimens délicieux, que le

vice; elle eft donc un bien plus grand que lui. Ce qui lui

donne cette fupériorité , c’eft- qu’elle eft de nature à ne devenir

jamais mal par un mauvais ufage. Avantages qu elle

nous procure. Combien le fort de l’homme vertueux eft préférable

à celui du voluptueux, aux approches de la mort.

Ibid. 244. a. ■ ■' ■

Bien, différence entre un bien honnête & un bien agréable.

IL 319. b. L’homme confond le plus fouvent les biens

utiles avec les biens agréables. XII. 143. b. Le plus grand

bien vifible n’excite pas toujours les defirs des hommes à

proportion de l’excellence qu’ils y reconnoiffent : raifon de

cette inconféquence. IV. 885. b. 886. a. Examen de la queftion

, s’il y a fur la terre plus de bien moral que de mal.

IX. 918.a,b. 919.a , b. La fomme des biens 8c des maux

paroit être la même dans tous les tems. XIII. 90. b.

Bien public: obfervations für ce fujet. XIII. 550. b. De la

gloire attachée aux vertus qui contribuent au bien public.

Vil. 719. a , b. Pourquoi'nous fommes obligés à contribuer

au bien public. XI. 304. a. De l’amour du bien public,

voye{ Patrie 6* Patrio tisme . De l’indifférence pour le

bien public. VHI. 768. ii.

Bien , ( Homme de ) homme • d’honneur , honnête homme.

Différence entre ces qualificationsi H. 244. b.

Bien y très y fort. Différences entre ces mots. IL 244. b.

Bien , beaucoup, abondamment , copieufemenl , différences

entre ces mots. IV. 177. a. Obfervations fur la maniéré de

prononcer le mot bien.XI. x. b.

B iens. (Jurifp.) i° . Les meubles8c les immeubles. 2 .Ils

fe divifent encore en propres, paternels, héréditaires, &c. &c.

Biens de ville 8c biens de campagne. H. 244.^.

Biens. Les biens diftineués chez les Romains en res man-

dpi, 8c res nec mancipi. XIII. 311. b. Communauté de biens

entre conjoints. III. 718. atb. 71g.ajb.720. a, b. Biens yacans.

IV. 882. b. de la défenfe de fes biens. IV. 736. a. Délaiffe-

ment de biens. 775. b. Ceflion de- biens. II. 868. a, b. Dé-

miffion de biens. IV. 814. b. — Biens communaux, ceux

que poffede une communauté d’habitans. III. 722. b.725.a yb.

Des biens des différentes efpeces de communautés. Voye^

C ommunauté & C onfra irie . Biens eecléfiaitiques, leur

fécularifation dans quelques états d’Allemagne. , XIV. 883. b.

Des modifications ou changemens que notre bien peurrece-

voir par le fait d’autrui. Suppl. I.' 110, b.

BIENFAISANCE, ( Morale) motifs à l’exercice de cette

vertu. Maniéré de l’exercer. Comment la difpofition à la

bienfoifance doit fe manifefter envers ceux à qui 011 ne peut

. rendre d’importans fervices. Moyens d’acquérir cette dilpo-

fition. Importance de cette vertu. Suppl. I. 888. a.

Bienfaïfance, différence entre grandeur dame , eénèrohte,

bienfoifance 8c humanité. VII. 574- ¿..Plaifir attaché a labien-

foifance. XII. 690. b. Il faut toujours compter fur 1 ingratitude

des hommes, 6cplutôt s’y expofer , que de manquer aux

miférables. VIII. 745- ¿.Motifsà la bienfoifance.il. 329.a , b.

Soin' des pauvres recommandés dans la loi de Moïfe. XII.

209. a. De la bienfoifance preferite dans l’Évangile. XVII.

«45. at b. Maniéré de former un enfant à cette vertu. VII.

786. a, b. Paflage de Maffillon fur la bienfoifance. Suppl. I.

. 33. a. Bienfoifance des Arabes envers les animaux. 501. a.

Voyez Humanité.

BIENFAISANT. Parole d’Ariftote, fur l’honneur qu’on

doit porter à l’homme bienfoifant. V. 1004. b. Ce titre donné

à quelques rois fucceffeurs d’Alexandre. VI. 146. a.