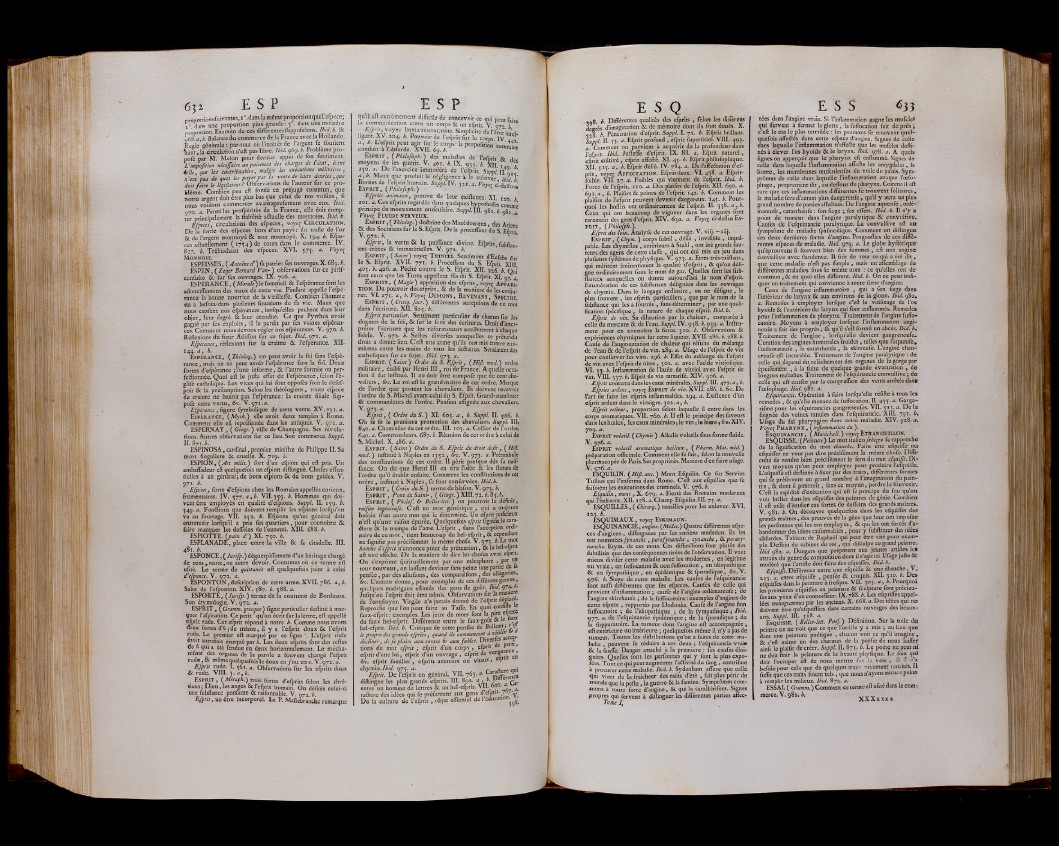

E S P

oronortions Vivantes, i'°. dans la mime proportion querefpece-,

a0 dans une proportion plus grande: 3“. dans une moindre

proportion. Examen de ces différentes fuppofitions. Ibid. b. &

068.a, A. Balance du commerce de la France avec la Hollande.

Regle générale: par-tout où l’intérêt de l’argent fe foutient

lia it I la circulation n’eft pas libre. Ibid. 969. ¿. Problème pro-

pofé par M. Melon pour dernier appui de fon fentiment.

L'irhpofttion néceffaire au paiement des charges de letal’, étant

4elle\que les contribuables, malgré Us exécutions militaires,

n’ont pas de quoi Us payer par la vente de leurs denrées,que

doit faire U legiflateur? Obfervations de 1 auteur fur ce problème.

Combien peu eil fondé ce, préjugé commun, que

notre argent doit être plus bas que celui de nos vodins, fi

nous voulons commercer avantaeeufement avec eux. Ibid.

070. a. Parmi les profoérités de la France, elle doit compter

principalement la itabilité añuelle des monnoies. Ibid. b.

Efpeces, circulations des efpeces, voye^ C i r c u l a t i o n .

De la fortie des efpeces hors d’un pays: du trafic de l’or

& de l’argent monnoyé & non monnoyé. X. 194. b. Efoe-

ces aftueñement (1754) de cours dans le commerce. IV.

827. b. Trébùchant des efpeces. XVI. 575. a. Voyeç

M o n n o i e .

ESPEISSES, ( Antoine d’ ) fa patrie: fes ouvrages. X. 689. b.

ESPEN, (Zeger Bernard Van-) obfervations fur ce jurif-

confulte & fur fes ouvrages. IX 706. à.

ESPÉRANCE, {Morale)le fommeil & l’efpérance font les

âdouciflemens des maux de cette vie. Pindare appelle l’efpé-

rance la bonne nourrice de la vieilleffe. Combien l’homme

en a befoin-dans plufieurs fituations de fa vie. Maux que

nous caufent nos efpérances, lorfqu’elles pechent dans leur

objet, leur degré & leur étendue. Ce que Pyrrhus avoit

gagné par fes exploits, il le perdit par íes vaines efpérances.

Comment nous devons régler nos efpérances. V. 970. b.

Réflexions du fieur Adiffon fur ce fujet. Ibid. 971. a.

Efpèrance, réflexions fur la crainte 8c l’efpérance. XII.

144. a , b.

E s p é r a n c e , ( Théolog.) on peut avoir la foi fans l’eipé-

rance, mais on ne peut avoir l’efpérance fans la foi. Deux

fortes d’efpérance ; l’une informe, 8c l’autre formée ou perfectionnée.

Quel eil le jufte effet de l’efpérance, félon l’é-

glife catholique. Les vices qui lui font oppofés font le défef-

poir & la préfomption. Selon les théologiens, toute efpece

de crainte ne bannit pas l’efpérance: la crainte filiale fup-

pofe cette vertu, &c. V .971 .a.

Efpèrance »figure fymbolique de cette vertu. XV. 731 .a.

E s p é r a n c e , ( Myth.) elle avoit deux temples à Rome.

Comment elle eil repréfentée dans les antiques. V. 971. a.

ESPERNAY, ( Géogr. ) ville de Champagne. Ses révolutions.

Autres obfervations fur ce lieu. Son commerce. Suppl.

11.871.*.

ESPINOSA, cardinal »premier, miniilre de Philippe II. Sa

mort finguliere & cruelle. X. 719. b.

ESPION, (Art mili t.) fort d’un efpion qui eil pris. Un

ambaffadeur eil quelquefois un efoion diifingué. Choies effen-

tielles à un général ; de bons eipions 8c de bons guides. V.

97l- %

Efpion, forte d’efpions chez les Romains appellés curieux,

frumentaires. IV. 377. a,b. V II.359. b. Hommes qui doivent

être employés en qualité d’efpions. Suppl. II. 159. b.

349. a. Fondions que doivent remplir les eipions loriqu’on

va au fourrage. VII. 232. b. Efpions qu’un général doit

entretenir lorfqu’il a pris fes quartiers, pour connoître 8c

faire manquer les defleins de l’ennemi. XI1L 688. b.

ESPIOTTE. (pain d’ ) XI. 730. b.

ESPLANADE, place entre la ville 8c fa citadelle. III.

481. b.

ESPONCE, ( Jurifp.) déguerpiffement d’un héritage chargé

de cens »rente,ou autre oevoir. Coutumes où ce terme eil

ufité. Le terme de quittance eil quelquefois joint à celui

d'efponce. V. 972. a.

' ESPONTON | defcription de cette arme. XVII. 786. a, b.

Salut de l’efoonton. X IV. 387. b. <88. a.

ESPORTÉ, (Jurifp.) terme de la coutume de Bordeaux.

Son étymologie. V . 972. a.

ESPRIT, (Gramm.grecque) ligne particulier deiliné à marquer

l’afpiration. Ce petit' qu’on écrit fur la lettre, eil appellé

efprit rude. Cerefprit répond à notre h. Comme nous avons

aeux fortes d’/t ; de même, il y a l’efprit doux 8c l’efprit

rude. Le premier ¿il marqué par ce ligne ’. L’efprit rude

étoit autrefois marqué par A. Les deux eforits font des relies

de A qui a été fendue en deux horizontalement. Le mécha-

nifme des organes de la parole a fouvent changé l’eforit

ru™ » . même quelquefois le doux en f ou en v. V. 972. a.

Efprit rude. ï . 361. a. Obfervations fur les efprits doux

8c rude. VIII. 3. a, b. r

E s p r i t , (Métaph.) trois fortes d’efprits félon les chrétiens

; D ieu , les anees 8c 1 efprit humain. On définit celui-ci

une fubilance penfante 8c raifonnable. V. 972. b.

Efprit, un être incorporel. Le P. MaÚebrañche remarque

E S P

qu'il eft extrêmement difficile de concevoir ce qui peut î

la communication entre un corps 8c un efprit. V 0 7 , ?

lvigeJnrt. XWV. 2?04“ . b. Pouvoir de l’efprit fur le co<1r«p ¡s %IV "in¡tcTU

a , I S M i É j i l f « fur le corps: la propofition*contrW

conduit a 1 ablurde. XVII. 69. b. *

E sp r it, (Philofopk.) des maladies de lVfptié & j „

moyens de les guérir. V. 401. 4. IX. 955. 4. Sfll “ ,

150. a. De l’exercice immodéré de l’eiprit. Suppl n L

a, 4. Maux que produit la négligence à le cultiver’ ihíj i"

5,,-‘

Efprits animaux, preuve de leur exiílence. XI. IOÔ A

101. a. Ces efprits regardés dans quelques hypothefés comme

principe du mouvement mufculaire. Suppl. lu . 981. b. 082

Voye[ F l u i d e n e r v e u x . ’ J • **•

E s p r i t , ( Théolog. ) doftrine des Macédoniens, des Ariens

8c des Sociniens fur le S. Efprit. De la proceflion du S. Efprit

V. 972. b. r »

Efprit, la vertu 8c la puiffance divine. Efprits, fuhrt™

ces créées 8c immatérielles. V. 972. b. — -■

E s p r i t , (Saint) voye[ T r i n i t é . Sentiment d’Êufebe fur

le S. Efprit. XVII. 771. b. Proceflion du S. Efprit. XIII

403. A. 406. a. Péché contre le S. Efprit. XII. 226. b. Ou|

font ceux que les Turcs appellent fils du S. Efprit. XI. 97 *.

E s p r i t s , ( Magie ) apparition des efprits, voyeç A p p a r i t

i o n . Du pouvoir des efprits, 8c de la maniere de les conjurer.

VI. 271. a, b. Voyez D é m o n s , R e v e n a n s , S p e c t r e .

E s p r i t , ( Critiq. MÊffl différentes acceptions de ce mot

dans l’écriture. XÍI. 803. b.

Efprit particulier. Sentiment particulier de chacun fur les

dogmes de la foi, 8c fur le fens des écritures. Droit d’interpréter

l’écriture que les réformateurs attribuèrent à chaque

fidele. V. 972. b. Señes diverfes auxquelles ce prétendu

droit a donné lieu. C’eil une arme qu’ils ont mis contre eux-

mêmes entre les mains de tous les feñaires. Sentiment des

catholiques fur ce fujet. Ibid. 973. a.

E s p r i t . (Saint) Ordre du S. Efprit, (Hiß. mod.) ordre

militaire, établi par Henri I II, roi de France. A quelle occa-

fion il fut inilitué. Il ne doit être compofé que de cent chevaliers

, &c. Le roi eil le grand-maître de cet ordre. Marque

de l’ordre que portent les chevaliers. Us doivent recevoir

l’ordre de S. Michel avant celui du S. Eforit. Grand-aumônier

8c commandeurs de l’ordre. Penfion affignée aux chevaliers.

V. 973. a.

Efprit, ( Ordre du S. ) XI. 603. a , b. Suppl. II. 306. b.

Où ie fit la première promotion des chevaliers. Suppl. III.

840. a. Chancelier de cet ordre. III. 103. a. Collier de l’ordre.

640. a. Commandeurs. 687. b. Réunion de cet ordre à celui de

S. Michel. X. 486. a.

E s p r i t . (Saint ) Ordre du S. Efprit du droit defir, ( Hiß.

mod. ) inilitué à Naples en 1332 , &c. V. 973. a. Préambule

des conilitutions de cet ordre. Il périt prefque dés fa naif-

fance. On dit que Henri III en tira l’idée 8c les ffatuts de

l’ordre qu’il établit enfuite. Comment les conilitutions de cet

ordre , inilitué à Naples, fe font confervées. Ibid.b.

- E s p r i t , ( Croix du S. ) terme de blafon. V. 973. A*

E s p r i t , Pont du Saint- , ( Géogr. ) XIII. 72. A. 8 3. A.

E s p r i t , ( Philof. 6* Belles-lett. ) on pourrait le définir,

rai fon ingénieufe. C’eil un mot générique , qui a toujours

befoin dun autre mot qui le détermine. Un eforit judicieux

n’eil qu’une raifon épurée. Quelquefois efprit lignine le cara-

ûere & la trempe de l’ame. L’efprit, dans l'acception ordinaire

de ce mot,' tient beaucoup du bel-eforit, 8c cependant

ne lignifie pas précifément la même chofe. V. 973. A. Le mot

homme d'efprit n’annonce point de prétention, 8c le bel-efprit

eil une affiche. De la maniere de dire les chofes avec efprit.

On s’exprime fpirituellement par une métaphore , par u“

tour nouveau, en laiffant deviner fans peine une partie de la

penfée, par des allufions, des comparaifons , des allégories,

&c. L’auteur donne, pour exemples de ces diffêrens genres,

quelques madrigaux eflimés des gens de goût. Ibid. 974* a‘

Jufqu’où l’efprit doit être admis. Obfervations fur la marJ,ei^

de l’employer. Virgile n’a jamais donné de l’efjîrit dewa •

Reproche que l’on peut faire au Tafle. En quoi confute ^

faux-efprit: exemples. Les jeux de mots font la P*-re. Çf x

du faux bel-efprit. Différence entre le faux-goût 8c te *a

bel-efprit. Ibid. A. Critique de cette peniée de Boileau ^

le propre des grands efprits, quand ils commencent1 i vieillir 6* à

décliner, de Je plaire aux contes & aux fabUs. Diverfes a

rions du mot efprit ; efprit d’un corps , eforit de P cg*

efprit d’une loi, efprit d’un ouvrage, efprit de ven£ -t

&c. efprit familier, efprits animaux ou vitaux, ? P

chymie. Ibid. 973. a. _ _norP

Efprit. De l’efprit en général. VII. 763. a. ^rvgtteac»

diftingue les plus grands eforits. III. 892. a , J

entre un homme de lettres oc un bel-eipri t. VIl-Ooo. • ^

rañere des idées qui fe préfentent aux gens d efon ' 7 ~'7

De la culture de l’efprit, objet eflentiel de 1 éducation.^

E S Q

*08. A. Différentes qualités des efprits ; félon les diffêrens

degrés d’imagination 8c de mémoire dont ils font doués. X.

-28. A. Pénétration d’efprit. Suppl. I. 72. A. Efprit brillant.

Suppl. II. 33- u. Efprit profond, efprit fuperficiel. VIII. 493.

a. Comment on parvient à acquérir de la profondeur dans

J’èforit. Ibid. Juflefle d’efprit. lX. 88. a. Efprit naturel,

efprit cultivé, eforit affefté. XI. 43. A. Efprit philofophique.

XII. 313- a, A. Efprit délié. IV. 784. a. D e l’affeñation d’efprit

, voyez A f f e c t a t i o n . Efprit-faux. VI. 438. a. Efprit-

foible. VII. 27. a. Foibles qui viennent de l'eiprit. Ibid. A.

Force de l’efprit. 110. a. Des plaifirs de l’efprit. XII. 690. a.

691.a, A. Plaifirs 8c peines de l’cfprit. 142. A. Comment les

plaifirs de l’efprit peuvent devenir dangereux. 143. A. Pour- 2uoi les boffùs ont ordinairement de l’efprit. II. 338. a , A.

¡eux qui ont beaucoup de vigueur dans les organes font

r a r em e n t des gens d’efprit. XIV. 630. a. Voye^ ci-deflus E s p

r i t , ( Philofph. ).

Efprit des loix. Analyfe de cet ouvrage. V. viij. -xiij.

E s p r i t , ( Chym. ) corps fubril, délié , invifible , impalpable.

Les chymiiles , antérieurs à Stahl, ont été grands fauteurs

des agens de cette clafle , qui ont été mis en jeu dans

plufieurs fyilêmes de phyfique. V. 973. a. Etres très-exiilans,

qui méritent éminemment la qualité d’efprit, 8c qu’on défi-

gne ordinairement fous le nom de gas. Quelles font les liib-

itances auxquelles on donne aujourd’hui le nom d’efprit.

Enumération de ces fubflances défignées dans les ouvrages

de chymie. Dans le langage ordinaire, on ne défigne, le

plus fouvent, les efprits particuliers, que par le nom de la

fubilance qui les a fournis , fans déterminer, par une qualification

fpécifique, la nature de chaque efprit. Ibid. A.

Efprit de vm. Sa dilatation par la chaleur, comparée à

celle du mercure 8c de l’eau. Suppl. IV. 938. A. 039. a. Infiniment

pour en connoître la force. 310. A. Obfervations 8c

-expériences chymiques fur cette liqueur. XVII. 286. A. 288. A.

Caufe de l’augmentation de chaleur qui réfulte du mélange

de l’eau 8c de l’efprit de vin. 289. a. Ùfage de l’efprit de vin

pour conferver les vins. 296. A. Effet du mélange de l’efprit

de vin avec l ’efprit de nitre, 302. a. avec l’aciae vitrioiique.

,VI. 33. A. Inflammation de l’huile de vitriol avec l’efprit de

vin. Vni. 337. A. Efprit de vin tartarifé. XIV. 906. a.

Efprit contenu dans les eaux minérales. Suppl. III. 472. a, A.

.. Efprits ardens , voye^ E s p r i t de vin. XVII. 286. A. &c. De

l’art de faire les efprits inflammables. 294. a. Exiílence d’un

efprit ardent dans le vinaigre. 302. a, b.

Efprit refleur, proportion ielon laquelle il entre dans les

corps aromatiques. VII. 760. A. Il eil le principe des faveurs

dans les huiles, les eaux minérales, le vin, la biere, &c. XIV.

.709. a.

E s p r i t volatil. ( Chymie ) Alkalis volatils fous forme fluide.

V . 976. a. .

ESPRIT volatil aromatique huùUux, ( Pharm. Mat. méd. )

préparation officinale. Comment elle fe fait, félon la nouvelle

pharmacopée de Paris. Ses propriétés. Maniere d’en faire ufage.

1V. 976. a.

ESQUILIN. (Hifl.anc.) Mont Efquilin. Ce fut Servius

Tullius qui l’énferma dans Rome. C’eil aux efquilies que fe

faifoient les exécutions des criminels. V. 976. A.

Efquilin, mont, X. 679. a. Fierté des Romains modernes

qui l’habitent. XII. 178. a. Champ Efquilin. III. 73. a.

ESQUILLES, ( Chirurg.) tenailles pour les enlever. XVI.

123. A.

ESQUIMAUX, voyei E s k im a u x .

ESQUINANCIÉ, angine. (Médec.) Quatre différentes efpeces

d’angines , diifinguées par les anciens médecins. Ils les

ont nommées fynanche , parajynanche , cynanche , 8c paracy-

nanche. Etym. de ces mots. Ces diílinñions font plutôt des

fubtilités que des conféquences tirées de l’obfervation. U vaut

mieux divifer cette maladie avec les modernes, en légitime

ou vraie, en fuffocarion 8c non fuffocation, en idiopathique

8c en fympathique, en épidémique 8c fooradique, fr c .v .

976'. A. Siege de cette maladie. Les caules de l’efquinancie

font auifi différentes que fes efpeces. Caufes de celle qui

.provient d’inflammation ; caufe ae l’angine oedémateufe ; de

l’angine skirrheuie ; de la fuffocatoire : exemples d’angines de

<iette -efpece, rapportés par Dodonée. Caufe de l’angine ñon

fuffocatoire ; de l’idiopathioue ; de la fympathiaue ; Ibid.

077. a. de l’efquinancie épidémique ; de la lporadique ; de

la fuppuratoire. La tumeur dont l’angine eil accompagnée,

eil extérieure ou intérieure ; quelquefois même il n’y a pas de

tumeur. Toutes les diilributions qu’on a faites de cette maladie

, peuvent fe réduire à ces deux ; l’cfquinancie vraie

3 c la faufle. Danger attaché à la première : íes caufes éloignées.

Quelles iont les perfonnes qui y font le plus expo-

iées. Tout ce qui peut augmenter l’aftivite du fang, contribue

à procurer cette maladie. Ibid. b. Sydenham alfure que celle

qui vient de la fraîcheur des nuits d’été , fait plus périr de

monde que la peile, la guerre 8c la famine. Symptômes communs

à toute forte d’angine, 8c qui la carañérifent. Signes

propres qui fervent à duiinguer les différentes parties affec-

Tome It

E S S <533

tées dans, l’angine vraie. Si l'inflammation gagne les mufcleS

qui fervent à fermer la glotte, la fuffocation fuit de près;

c’eil le cas le plus terrribîe : les poumons fe trouvent quelquefois

affeétés dans cette efpece d'angine. Signes de celle

dans laquelle l’inflammation n’affeâe que les mufcles deifi-

nés à élever l’os hyoïde 8c le larynx. Ibid. 978. a. A quels

lignes on apperçoit que le pharynx eil enflammé. Signes de

celle dans laquelle l’inflammation affeéle les amygdales, la

luette, les membranes mufculeufes du voile du palais. Symptômes

de celle dans laquelle l’inflammation attaque l’cefo-

phage, proprement dit, au-deflous du pharynx. Comme il eil

rare que ces inflammations différentes fe trouvent folitaires,

la maladie fera d’autant plus dangereufe, qu’il y aura un plus

grand nombre de parties affeftées. De l’angine aqueufe, oedémateufe

, catarrheufe : fon fiege ; fes effets. Ibid. A. Il n’y a

point de tumeur dans l’angine paralytique 8c convulitve.

Caufes de l’efquinancie paralytique. La convulfive eil un

fymptôme de maladie fpàfmodique. Comment on diilingue

ces deux dernieres fortes d’angine. Prognoilics de ces différentes

efpeces de maladie. Ibid. 979. a. Le globe hyftériguè

qu’éprouvent fi fouvent bien des femmes, cil une angine

convulfive avec flatulence. Il fuit de tout ce qui a été ait ,

que cette maladie n’eil pas fimple , mais un afiemblage de

différentes maladies fous le même nom : ce qu’elles ont de

commun, 8c en quoi elles différent. Ibid. b. On ne peut indiquer

un traitement qui convienne à toute forte d’angine.

Ceux de l’angine inflammatoire , qui a fon fiege dans

l’intérieur du larynx 8c aux environs de la glotte. Ibid. 980.

a. Remedes à employer lorfque c’eil le voifinage de l’os

hyoïde 8c l’extérieur du larynx qui font enflammés. Remedes

pour l’inflammation du pharynx. Traitement de l’angine fuffocatoire.

Moyens à employer lorfque l’inflammation angi-

neufe a fait des progrès, & qu’il s’eil formé un abcès. Ibid. A.1

Traitement de l’angine , lorfqu’elle devient gangreneufe.

Curation des angines humorales froides , telles que l’aqueufe,

l’oedemateufe , la catarrheufe , la skirreufe. L angine chan-

creufe eil incurable. Traitement de l’angine paralytique : de

celle qui dépend du relâchement des organes de la gorge par

épuifement , a la fuite de quelque grande évacuation , de

longues maladies. Traitement de l’efquinancie convulfive} de

celle qui eil caufée par la compreflion des vents arrêtés dan»

l’cefopnage. Ibid. 981. a. / » a i

Efquinancie. Opération à faire lorfqu’elle réfiile à tous les

remedes, 8c qu’elle menace de fuffocation. II. 433. a. Garga-

rifme pour les efquinancies gangrenéufes. VII. <13. a. De la

faignée des veines ranules dans l’efquinancie. XllI. 791. A.

Ufage du fel pharyngien dans cette maladie. XIV. 928. a,

Voyc{ PH A R Y N X , ( inflammation du ).

ESQUINANCIE , ( Maréchall. ) voyc{ EtrAN G U IL LO N.

ESQUISSE. (Peinture) Le mot italien fthi^o fe rapproche

de la lignification du mot ébauche. Faire une efquifle ou

efquifTer ne veut pas dire précifément la même chofe. Difficulté

de rendre bien précifément le fens du mot efauifle. Divers

moyens qu’on peut employer pour produire l’efquiiTe.

L’efquifle eft deftinée à fixer par des traits, différentes formes

qui ie préfentent en grand nombre à l’imagination du peintre

, 8c dont il pourrait, fans ce moyen, perdre le fouvenir.

C’eft la rapidité d’exécution qui eft le principe du feu qu’on

voit briller dans les efquiffes des peintres de génie. Combien

il eft utile d’étudief ces fortes de deffeins des grands maîtres.

V. 981. A. On découvre quelquefois dans les efquiffes des

grands maîtres, des preuves de la gêne que leur ont impofée

les perfonnes qui les ont employés, 8c qui les ont forcés d’abandonner

des idées raifonnables, pour y fubilituer des idées

abfurdes. Tableau de Raphaël qui peut être cité pour exemple.

Deffein du cabinet du roi, qui difculpe ce grand peintre.

Ibid 982. a. Dangers que préparent aux jeunes artiftes les

attraits du genre de compofition dont il s’agit ici.Uiage julte oc

modéré que l'artifte doit 6ire des efquiffes. Ibid. 4.

Ejquijje. Différence entre une efquiffe & une ébauche, V.

213. a. entre efquiffe , penfée 8c croquis. XlL 310. A. Des

efquiffes dans la peinture à frefque. VII. 303. a , A. Pourquoi

les premières efquiffes en peinture 8c iculpture font précieu-

fes aux yeux d’un connoiffeur. IX. 788. A. Lesefquiffes appel-

lées monogrammes par les anciens. X. 668. a. Des idées qui ne

doivent être qu’efquiffées dans certains ouvrages des beaux-

arts. Suppl. lu. 318. a. . . c 1 •« j

E s q u i s s e . (Belles-lett. Poef.) Définition. Sur la toile du

peintre on ne voit que ce que l’artifte y a mis ; au lieu que

dans une peinture poétique , chacun voit ce qu’il imagine,

& c’eft même un des charmes de la poéfie de nous laiffer

ainfi le plaifir de créer. Suppl. II. 871. A. Le poëte ne peut ni

ne doit finir la peinture de la beauté phyfique. Le foin qui

doit l’occuper eft de nous mettre fur la voie , & il n’a

befoin pour cela que de quelques traits vivement touchés. Il

fuffit que ces traits foient tels, que nous n’ayons aucune peine

à remplir les milieux. Ibid. 872. a. •

ESSAI. ( Gramm.) Comment ce terme eft ufité dans le com-

mcrce.V. 982. 4. X X X x « *