w

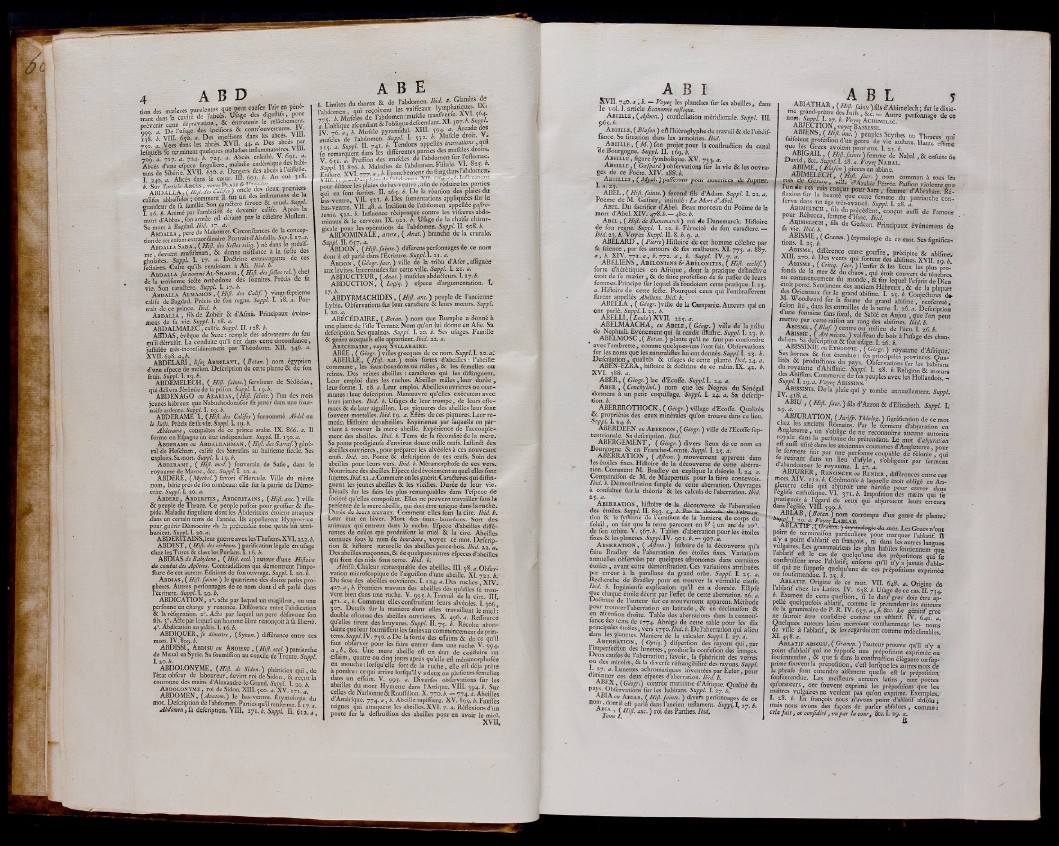

A B D

non des m a ta « purulentes que peut caufer l’air en pénè-

?r?ut L ” a c a v il de l'abcès, ife g e des digefttfs, pour

p r é v e n i r cette dépravation, & entretenu le relâchement.

900. a. De l’ufage des incitions & contr ouvertures. IV.

ISS b. VIII. 650. a. Des injeâions dans les abcès. VIII.

750. a. Vers dans les abcès. XVII. 44. a. Des abcespar

iefquels fe terminent quelques maladies inflammatoires. V in .

700. a. 717. a. 724. b. 72p U. Abcès enhfte. V. 691. *.

Abcès d une efpece fingutiere, maladie endémitjue des habt-

tans de Sibérie. XVII. 630. «. Dangers des abcès a laiffelle.

I 240. a. Abcès dans le coeur. IÏÏ. 601. b. Au col. 310.

cabfes abbadides ; ¿miment il fut un des mftrumens de la

grandeur de fa taiiUe. Sou «raflere féroce & cruel.Suppl.

f 16 i Animé par l’ambiti&i de devenir calife. Apres la

mort f £ , L armée eft défaite par le célébré Moflem.

Sa mort à Bagdad. I b id 17* 2 . . .

A b d a l la , pere de Mahomet. Circonftances de la concep-

A b d a l la S ab a 1 f Hifi. des Selles relig. ) né dans le iudaïf-

me devient mufulman, & donne naiflance à la fette des

gholaïtes. Suppl. I. 17. 0. Doarine extravagante de ces

ie&aires. Culte qu’ils rendoient à Ali. Ibid. b.

' non de cetenfent extraordinaire. Portrait d Abdalla. Suo.l. 17. a.

A bd a l la : fumommè A l-Shafei , ( Hiß. des feues réf. ) chet

de la troifieme fetle orthodoxe des fonnites. Précis de la

vie. Son cara&ere. Suppl. I. 17. b. . .

A bd a l la A lmamon ,{Hifl. des Cahf. ) vmgt-feptieme

calife de Bagdad. Précis de fon regne. Suppl. I. 10. a. Portrait

de ce prince. Ibid. b. ( ,

A bd a l la , fils de Zobéïr & d’Afmà. Principaux evene-

jnens de fa vie. Suppl. 1. 18. a.

ABDALMALEC, calife. Suppl. II. 128. b.

ABDAS,évêque de Suze: temple des-adorateurs du feu

qu’il détruifit. La conduite qu’il tint dans cette circonftance,

juftifiée très-inconfidérément par Thèodoret. XII. 346. a.

XVII.698.0,*. . .

ABDÉLARI, lifci A b d e l a v i , ( Botan.) nom égyptien

d’une efpece de melon. Defcriprion de cette plante .& de fon

fruit. Suppl. L 19.b.

ABDEMELECH, ( Hiß. fainte.) ferviteur de Sédécias

qiii délivra Jérémie de fa prifon. Suppl. 1. 19. b.

ABDENAGO ou A za r ia s , (Hift.fünte.) l’un des trois

jeunes hébreux que Nabuchodonofor fit jetter dans une four*

naife ardente. Suppl. I. 19. b.

ABDERAME I , (Hiß. des Califes ) furnommé Abdel ou

le Juße. Précis de fa vie. Suppl. L 19. b. .

Abderame, conquêtes ae ce prince arabe. IX. 866. a. 11

forme en Efpagneun état indépendant. SuppL II. 130. a.

Abderame ou A b d a l r a hm a n , {Hiß. d e sSarraf. ) géné

rai de Hefcham, calife des Sarrafins au huitième fiecle. Ses

exploits. Sa mort. Suppl. 1. 19. b.

A bderame, ( Hiß. mod.) fouverain de Safie, dans le

royaume de Maroc, &c. Suppl. I. 20. a.

ABDERE, ( Mythol.) favori d’Hercule. Ville du même

nom, bâtie près de fon tombeau: elle fut la patrie de Démo-

crite. Suppl. I. 20. a.

A bdere, A bderites, A bd er ita in s , ( Hiß.anc. ) ville

& peuple de Thrace. Ce peuple paffoit pour grofïïer oc ftu-

pide. Maladie finguliere dont les Abderitains étoient attaqués

jdans un certain tems de l’année. Ils appellerent Hyppncrace

pour guérir Démocrire de Ja prétendue folie qu’ils lui attri-

buoient. Suppl. I. 20. a.

ABDER11AINS,leur guerre avec lesThafiens.XVI. 222. b.

ABDEST, ( Hifi, des cérémon. ) purification légale en ufage

chez les Turcs 8c chez les Perfans. 1.16. b.

ABDIAS de Babylone , {Hiß. eccl.) auteur d’une Hißoire

du.combat des Apôtres. Contradiftions qui démontrent llmpo-

fture de cet auteur. Éditions de fon ouvrage. Suppl. I. 20. b.

A bd ia s , ( Hifi. fainte. ) le quatrième des douze petits profhetes.

Autres perfonnages de ce nom dont il eft parlé dans

écriture. Suppl. I. 20. b.

ABDICATION, i°. aile par lequel un magiftrat, ou une

perfonne en charge y renonce. Différence entré l’abdication

8c la réfignation. 20. Aile par lequel un pere défavoue fon

fils. ÿ . Aile par lequel un homme libre renonçoit à fa liberté.

4°. Abdication au palais. 1 . 16. b.

ABDIQUER, fe démettre, {Synon.) différence entre ces

mots. IV. 809. b.

ABDISSI, Abdisu ou Abdiesu , {Hiß. eccl. ) patriarche

de Muzal en Syrie. Sa foumiflion au concile de Trente. Suppl.

L 20. b. ■ rr •

ABDOLONYME, (Hift. dt Sidon.) phénicien qui, de

1 état obfcur de laboureur, devint roi de Sidon, & reçut la

couronne des mains d’Alexandre-le-Grand. Suppl. I. w j

A bdolonyme , roi de Sidon, XIII 500. a. XV. 171

ABDOMEN, (Anatom.) le bas-ventre. Étymologie du

mot. Defcriprion de l’abdomen. Parties qu’il renferme.!. 17 „

Abdomen, fa defcriprion. VIII. 27i.b. Suppl. II. 612 4-

A B E

773. b. Mufcles de l’abdomen rmufcle tran:fverfc.XY .5 _4*

l ï o b l i q u e afeendant & l ’obUquedetandam. X I

IV 76 a , b. Mufcle pyramidal. XIII. 594- B p g j B B g

mufcles de l’abdomen. Suppl. I. 53*- È M W S w Ê e ^

n e a. Suppl. U. 741- b. Tendons appeUés énervations, qw

fe remarquent dans les différentes parues des m t a es droits.

V . « e i . a. Prcffion des mufcles de 1 abdomen fur leftomac.

Suppl. II. 876. b. Maladies de l’abdomen. Fiflule. V I . 825. b.

Enflure X V I . 777. a ,b. Epanchement du fang dans 1 abdomen.

v u f ;c .r ... ¿>ÇÎ,A.aL <lw- AaA^i^Tî.Xn. ¿Q7:--,l.ln(ltuxncnt

pour dilater les plaies du bas-ventre, afin de réduire ies^ parties

qui en font forties. .II. 265. b. De la réunion des plaies du

bas-ventre, VU. 521. ¿. Des fomentations appliquées fur le

bas-ventre! VII. 48. a. Incifton de l’abdomen appellée gaflrà-

tomie. <22. b. Influence réciproque contre les vifeeres abdominaux

8c le cerveau. IX. 921. b. Ufage de la chaife chirurgicale

pour les opérations de l’abdomen. Suppl. II. 308. b.

ABDOMINALE, ancre, ( Anat.) branche de la crurales

SUP£b d Ô ^ ( Hifi. fainte.) différens perfonnages de ce nom

dont il eft parlé dans l’Écriture. Suppl.l.21. a.

A b d o n , {Gcogr.facr.) ville de la tribu d’A fer, aflignée

aux lévites. Incertitudes fur cette ville. Suppl. I. 21. a.

ABDUCTEUR, (Anat. ) mufcles abduéteurs.1. 17. b.

ABDUCTION, ( Logiq. ) efpece d’argumentation. L

17. b.

ABDYRMACHIDES, {Hifi. anc.) peuple de l’ancienne

Lybie. Obfervations fur leur caraétere 8c leurs moeurs. Suppl.

I. 20. a.

ABÉCÉDAIRE, ( Botan. ) nom que Rumphe a donné à

une plante de l’ifle Ternate. Nom qu’on lui donne en Afie. Sa

defcriprion. Ses qualités. Suppl. I. 20. b. Ses ufages. Famille

8c genre auxquels elle appartient, lbid. 22. a.

A bécédaire , voye^ Sy l l a b a ir e .

ABÉE, ( Géogr. ) vules grecques de ce nom. Suppl. I. 22. al

ABEILLE, {Hifi. nat.) trois fortes d’abeilles : l’abeille

commune, les fàux-bourdons ou mâles, 8c les femelles ou

reines. Des reines abeilles : carafteres qui les diftinguenr.

Leur emploi dans les ruches. Abeilles mâles, leur mirée ,

leur forme. I. 18. a. Leur emploi. Abeilles ouvrières ou communes

: leur defcriprion. Manoeuvre qu’elles exécutent avec

leurs jambes. Ibid. b. Ufages de leur trompe, de leurs efto-

macs 8c de leur aiguillon. Les piquures des abeilles leur fonc

fouvent mortelles. Ibid. 19. a. Effets de ces piquures. Leur re-

mede. Hiftoire des abeilles. Expérience par laquelle on pàr-

vient à trouver la mere abeille. Expérience de l’accouple-r

ment des abeilles. Ibid. b. Tems de la fécondité de la mere.

Sa ponte prodigieufe d’environ douze mille oeufs. Inftinél des

abeilles ouvrières, pour préparer les alvéoles à ces nouveaux

oeufs. Ibid. 20. Ponte 8c defcriprion de ces oeufs. Soin des

abeilles pour leurs vers. Ibid. b. Métamorphofe de ces vers.

Nourriture des abeilles. Efpece de dévoiement auquel elles font

fujettes./fô/. 21. ¿.Comment on les guérit. Caraéleres qui diftinfuent

les jeunes abeilles 8c les vieilles. Durée de leur vie.

)étails fur les faits les plus remarquables dans l’efpece de

fociété qu’elles compofent. Elles ne peuvent travailler fans la

préfence de la mere abeille, qui doit être unique dans la ruche.'

Durec Je leurs travaux. Comment elles font la cire. Ibid. b.

Leur état en hiver. Mort des faux-bourdons. Sort des

animaux qui entrent dans la ruche. Efpece d’abeilles différentes

de celles qui produifent le miel 8c la cire. Abeilles

connues fous le nom de bourdons, voyez ce mot. Defcrip-

tion 8c hiftoire naturelle des abeilles perce-bois. Ibid. 22. a.

Des abeilles maçonnes, 8c de quelques autres efpeces d’abeilles

qui font des nids fous terre. Ibid. b.

Abeille. Chaleur remarquable des abeilles. III. 38. u. Obfer-

vation microfcopique de l’aiguillon d’une abeille. XI. 722. b.

Du fexe des abeilles ouvrières. 1. 124. a. Des ruches XIV;

427. 0, b. Premiers travaux des abeilles dès qu’elles fe trouvent

bien dans une ruche. V . 995. b. Travail de la cire. III

471. a y b. Comment elles conftruifent leurs alvéoles. 1. 306*

307. Détails fur la maniéré dont elles travaillent le miel :

double eftomac des abeilles ouvrières. X. 496; a. Reffourcé

qu’elles rirent des bruyeres. Suppl. II. 75. b. Récolte abondante

que leur fourniffent les faulesau commencement duprin-

tems.Suppl.ïV. 730.0.De la forrie des effaims & de ce qu’il

faut obferver pour les faire entrer dans une ruche. V. 994.

Æ*;> ®cc* ^ ne n\ere abeille eft en état de conduire un

eifaim, quatre ou cinq jours après qu’elle eft métamorphofée

en mouche : lorfqu’elle fort de la ruche, elle eft déjà prête

à pondre : ce qui arrive lorfqu’il y a deux ou plufieurs femelles

Un e^'a‘ra‘ V. 993. 0. Diverfes obfervations fur les

abeilles du mont Hymette dans l’Attique. VIII. 394. b. Sur

celles de Narbonne 8c Rouflillon. X. 770. b. — 774.0. Abeilles

d’Amérique. 774. 0, b. Abeille tapiffiere. XV. 809. b. Fauffes

teignes qui attaquent les abeilles. XVI. 7. 0. Reflexions d’iin

poëte fur la deftruétion des abeilles pour en avoir le miel.

X V I I ,

A B I

XVII. 740.0, b. — Voy*[ les planches fur les abeilles, dans

le vol. I. article Economie ruß 'iaue.

A b e il l e , {Afiron. ) conftellarion méridionale. Suppl. LU.

mm.

A beille, ( Blafon ) eft l’hiéroglyphe du travail 8c jde l’obéif-

iance. Sa fituation dans les armoiries. Ibid.

4 beille » ( ) fon projet pour la conftruélion du canal

de Bourgogne. Suppl. II. 169. b.

A be ille , figure fymboliaue. XV. 733* 0.

A b e i l l e , ( Gafpard ) obfervations fur la v ie & les ouvrages

de ce Poète. aTV. 288. A

A b e i l l e s , { A l j ¿A. IpaJTer&nt' p om n w u i i t n tfc Jupiter.

L a. 23."-

ABEL, {Hiß. fainte.) fécond fils d’Adam.Suppl. I. 22.0.

Poème deM. Gefner, intitulé : La Mort d'Abel.

A bel. D u facrifice d’Abel. Beau morceau du Poème de la

mort d’Abel. XIV. 478. b.— 480. b.

A be l , ( Hiß. de Danemarck ) roi de Danemarck. Hiftoire

de fon regne. Suppl. I. 22. b. Férocité de fon caraétere. —

Ibid. 23. A -Voyez Suppl. II. 8. b. 9. 0.

ABELARD , ( Pierre) Hiftoire de cet homme célébré par

fa fcience , par fes amours 8c fes malheurs. XL 773. 0. 887.

a 9 b. XTV. 771. a , b. 772. 0 , b. Suppl. IV. 7. 0.

ABÉLIENS, A béloniens & A bé lon ites , ( Hiß. eccléf)

forte d’hérétiques en Afrique, dont la pratique diftinéHve

étoit de fe marier, 8c de faire profeffion de fe paffer de leurs

femmes.Principe fur lequel ils fondoient cette pratique. 1 .23.

0. Hiftoire de cette feéte. Pourquoi ceux qui l’embrafferent

furent appellés Abèliens. Ibid. b.

ABEI .iA , ( Géogr. )ville de la Campanie. Auteurs qui en

©nt parlé. Suppl. 1. 23. b.

ABELLI, ( Louis) XVII. 223.0.

ABELMAACHA, ou A b e le , ( Géogp. ) ville de la jtribu

de Nephtali. Evénement qui la rendit imiftre. Suppl. I. 2.3. b.

ABELMOSC, ( Botan. ) plante qu’il ne faut pas confondre

* avec l’ambrette, comme quelques-uns l’ont fait. Obfervations

fur les noms que les naturaliftes lui ont donnés. Suppl. I. 23. b.

Defcriprion , qualités 8c ufages de cette plante. Ibid. 24. 0.

ABEN-EZRA, hiftoire 8c doétrine de ce rabin. IX. 42. b.

XVI. 388. 0.

ABER, ( Géogr.) lac d’Ecoffe. Suppl.I. 24. a.

A b er , ( Conchyliol. ) nom que les Negres du Sénégal

donnent à un petit coquillage. Suppl. I. 24. 0. Sa deferip-

tion. b.

ABERBROTHOCK, ( Géogr. ) village d’Ecoffe. Qualités

& propriétés des eaux minérales qu’on trouve dans ce lieu.

Suppl. I. 24. b.

ÄBERDEEN o u A b e r d o n , ( Géogr. ) ville de l’Ecoffe fep-

tentrionale. Sa defcriprion. Ibid.

ABERGEMENT, ( Géogr. ) divers lieux 4e ce nom en

Bourgogne 8c en Franche-Comté. Suppl. I. 23. 0.

ABERRATION, ( Aflron. ) mouvement apparent dans

les étoiles fixes. Hiftoire de la découverte de cette aberration.

Comment M. Bradley en explique la théorie. I. 24. 0.

Comparaifon de M. de Maupertuis pour la faire concevoir.

Ibid. b. Démonflration fimple 4e cette aberration. Ouvrages

a confulter fur la théorie 8c les calculs de l’aberration. Ibid.

23. 0.

A b e r r a t io n , hiftoire de la découverte de l’aberration

des étoiles. Suppl. II. 893- a • *** i*"îinift île l'uLcxiation

8c lefyftêhïè de 1 ¿million de la lumière., du corps du~

foleil, on lait que la terre parcourt en 8/ \ un arc de 20".

de fon orbite. V . 367. b. Tables d’aberration pour les étoiles

fixes 8c lesplanetes. Suppl. IV. qoi. b. — 907.0.

A b e r r a t io n , ( Afiron. ) hiftoire de la découverte qu’a

faite Bradley de l’aberration des étoiles fixes. Variations

annuelles obfervées par quelques aftronomes dans certaines

étoiles, avant cette démonflration. Ces variations attribuées

Î>ar erreur à h parallaxe du grand orbe. Suppl. I. 23. 0.

techerche de Bradley pour en trouver la véritable caufe.

Ibid. b. Ingénieufe explication qu’il en a donnée. Ellipfe

due chaque étoile décrit par l’effet de cette aberration. 26. a.

Dofrrine de l’auteur fur ce mouvement apparent. Méthode

pour trouver l’aberration en latitude, 8c en déclinai fon 8c

en afeenfion droite. Table des aberrations dans la connoif-

fance des tems de 1774. Abrégé de cette table pour les dix

principales étoiles, vers 1730. Ibid. b. De l’aberration qui a lieu

dans les planetes. Maniéré de la calculer. Suppl. I. 27.0.

A b erra tio n , ( Optiq. ) difperfion des rayons qui, par

limperfechon des lunettes, produit la confufion des images.

Deuxcaufes de l’aberration; favoir, la fphéricité des verres

ou des miroirs, 8c la diverfe réfrangibilité des rayons. Suppl.

V. a7 ’ a- Lunettes achromatiques inventées par Euler, pour

diminuer ces deux efpeces d’aberration. Ibid. b.

r ? ' ’ WÊÜ contr^e mar»time d’Afrique. Qualité du

PaXs-pbfervations fur les habitans. Suppl. I. 27. b.

ABIA ou A b ia s , ( Hifi. fainte. )' divers perfonnages de ce

Dom, dont il eft parlé dans l’ancien teftament. Suppl. L 27. b,

A ^ a , ( Hiß, anc. ) roi des Parthes. Ibid,

Jome I, 4

A B L f

me 1 d’Abimelech ; fot le dixiel

t $ W perfonnage de ce

que les Grecs avoient pour eux. I. 23. b.

i femme de Nabal, 8c enfuite de

Suppl.1. 28.0. Voyez Naba l.

a S Î^ iS Biaf on 1 pièces en abime.

r o™ CH . (Hifi. facr. ) nom commun à tous les

l'un de ee^rnîc ^ Pétrie‘ È É 0& violente que

S o n t a h ï t r rm,r m > femme d'ABrafiam. Ôé-

W B SW F Beauté que cette femme du patriarche cou-

lerva dans tm âge très-avancé. Suppl. I. 28. a

nnifrBR S .cCH ’r®S ^ ’ P ^ ^ B n t , conçut aufft de l’amour

pour Rébecca, femme d’ïfaac. Ibid.

fa v S * / « !0/ 1 ’ fÜS de G tiion - Principaux événemens de

É Gramm•5 èt3™°l°gic ce mot. Ses figniffcaentrc

gouffre, précipice & abifm«

A 11L 270. ¿. Des vents qui fortent des abifmes. XVII ta b

f c n ^ n I ( Cr,Ül ; f acr0 fonds de la mer & du cha orse,n qfeuri &ét oleits couverlte ds ep tléuns èubrre^s

au commencement du monde, & fur lequel l’efprit de Dieu

étoit porté. Sentiment des anciens Hébreux, & de la plupart

M f e / f 1? Srrand I. 25. b. Conjeihrres d*

m woodward fur la forme du grand abifme, renfermé.'

lelon lut, dans les entrailles de la terre. I. 26.0. Defcriprion

d une fontaine fans fond, de Sablé en Anjou , que l’on peut

mettre par cette raifon au rang des abifmes. Ibid. b.

abisme » p p p ) centre ou milieu de l’écu. I. 26. b.

delta, a ï >A-r‘ .“ * ? • ) vaiireau de Bois à l ’ufage des chan-

AHT«TOtp P v™ & I P ? 1 8 i -

Sefbornes fr r IH W Ê B d'Aftiqne.’

Rendue: fes principales provinces. Oua-

btés & produéhoiis du pays. Obfervanons fut les habïtans

taeas AAbbilfifiinns.s VCo mmerce de fes pè1u pîle8s’ a4v'eRc =leBs gHioonll&an mdooeisu. r-s

àuPPl- L 29.0. Voyeç ABISSINS.

IV 4i8S! f IE’ DeIa Pluie qUi 7 t0mbe annuellenient- SuPP1'

2 9 ^ 9 ^ ^ ^ flls d’Aaron & d’Elizabêth. Suppl. I;

cli; ? i i ü lU ™ î Î5 ^ Jurtfp- ThéologA fignificârion de ce mot

cliez les anciens Romams. Par le ferment d’abjuration en

Angleterre, on s’oblige de ne reconnoître aucune autorité

royale dans la perfonne du prétendant. Le mot d'abjuration

f i V ~. 3118 anciennes coutumes d’Angleterre, pour

lerment fait par une perfonne coupable de félonie, qui

Vf f ea5ant , s un i‘eu d’afy le, s’obligeoit par ferment

a abandonner le royaume. I. 27. 0.

i Re" ONCer ou Renier , différences entre ces

mots. A i V. 112. b. Cérémonie à laquelle étoit obligé en An-

gleterre celui qui abjuroit uhe héréfie pour entrer dans

1 egiiie catholique. VI. 371. b. Impofition des mains qui fe

pratiquoit à l’égard de ceux qui abjuroient leurs erreurs

dans l églife. V lfi. 399. b.

A B LA B , {Botan. ) nom corrompu d’un genre de plante.'

T ï ï r ^ ^ ^ S L LABLAB-

point de termmaifon particulière pour marquer l’ablatif. Il

n y a pomt dablanf en françois, ni dans les autres langues

vu lp re s . Les grammairiens les plus habiles foutiennent que

1 ablatif eft le cas de quelqu’une des prépofitions qui fe

conftruifent avec 1 ablatif; enforte qu’il n’y a jamais d’abla-

5u l ” e fappofe quelqu’une de ces prépofitions exprimée

ou foufentendue. I. 23. b.

v M BLrA1ï F‘ ? riS‘ne de ce mo t v n . 648. 0., Origine de

1 ablatif chez les Latins. IV. 638. b. Ufage de ce cas.II. 734.

lit ameî1 de cette queftion, fi le datif grec doit être ap-

pellé quelquefois ablatif, comme le prétendent les auteurs

de la grammaire de P. R. IV. 637.0, b. 8cc. Le eéniüf grec

ne fauroit être confidéré comme un ablatif. fV. 640. 0. -

Quelques auteurs latins mettoient conftamment les noms

de viüe à l’ablatif, 8c les regardoient comme indéclinables.

XI. 438.0.

A b la t i f ab so lu , ( Gramm. ) l’auteur prouve qu’il n’y a

point d’ablatif qui ne fuppofe une prépofition exprimée ou

foufentendue, & que fi dans la conftruélion élégante onfup-

prime fouvent la prépofition, c’eft lorfqueles autres mots de

la phrafe font entendre aifément quelle eft la prépofition

foufentendue. Les meilleurs auteurs latins , tant poètes

qu orateurs, ont fouvent exprimé les prépofitions que les

maîtres vulgaires ne veulent pas qu’on exprime. Exemples;

L 20. b. En françois nous n’avons point d’àblatif abfoluj

mais nous avons des façons de parler abfolues, comme ;

cela fa it, ce confidéré , vu par la cour, 8cc. L 29. a.

n