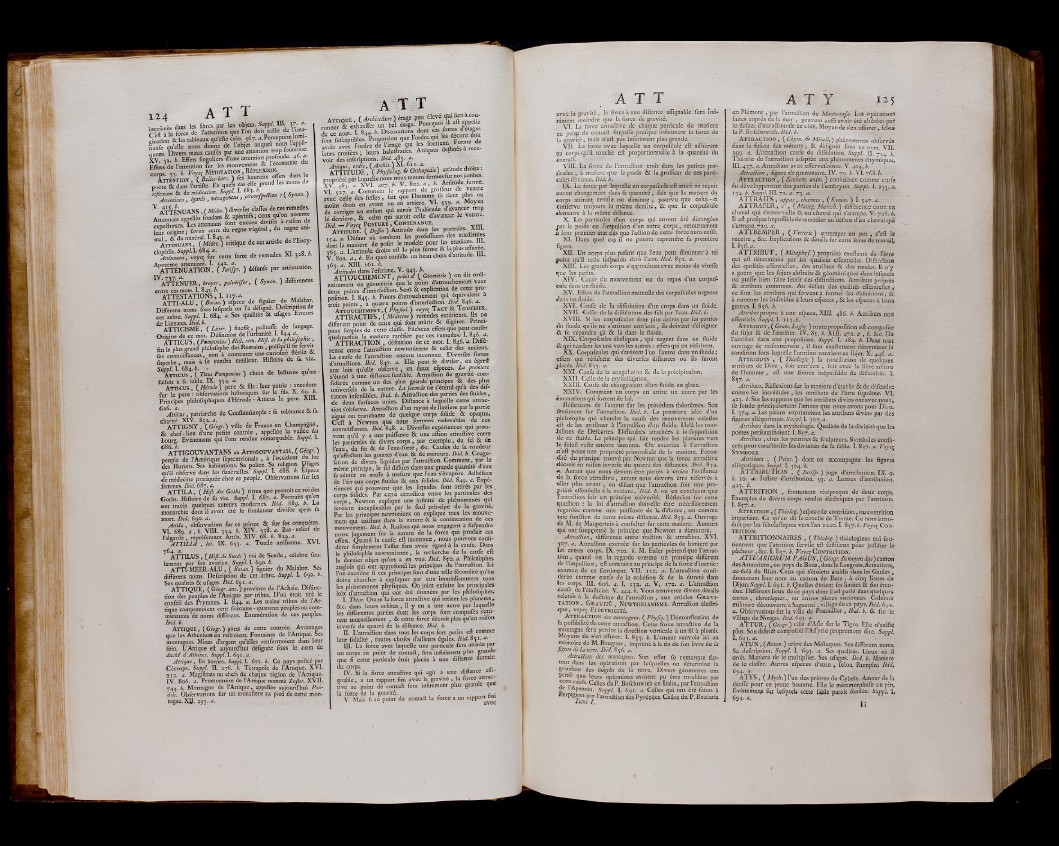

P ATT

i

Snarion & l i tableaux qu’elle «ée. ,67. ..Percepuonlurni-

neufe qu’elle nous donne de l’objet auquel n0l*? PP I

quons. Divers maux caufés par une attenuon trop. fouteniu . 1

5cv. -ta. b. Effets fineuliers d’une attention P^onde. 46. g

Effets3 de l’attention fur les mouvemem; & 1 économie du

coros 'Us b. Voyez Meditation , Réflexion. I

A t t e n t io n , (Sdlts-ltm. ) fes heurcùx effets dans e

P . Ä 1Ä . En ,ue¿ ca s elle prend les noms de

V A-TÎÉNUANS , m m ) dlTerfes nlaffes de nesremedes

leur origine ; favoir ceux du regne végétal, du regne atu- I

“ imN UAN sTTAi«« 3) critique de cet article de l'Ency-

Cl0C ^ Pr, % t ^ cene forte de remedes. XI. 528. i.

APA T r t i r o A n ( » / | }*Jurifpr. ) défenfe par atténuation.

^ATTÉNUER, broytr, pnlvcrijsr, ( Synon. ) différences

entre ces mots. I. 843. b.

ATTESTATIONS, I. 117.a. r . §

ATTI-ALU, (Botan.') efpece de figuier du Malabar.

Différens noms fous lefquels on l’a défigné. Defcription de

cet arbre. Suppl. I. 684. a. Ses qualités & ufages. Erreurs

île Linnsus. Ibid. b. , ,

ATTICISME, ( Unir. ) fiueffe, politeffe de langage.

Oriaine de ce mot. Définition de l’urbamté. I. 84+/>•

ATTICÜS, (Ptmponius) Hiß. rom. Hiß. d th pkilofophic,

fut le plus grand philofophe des Romains, puifqu d fit fervir

fes connoiffances, non à contenter une cunofité fténle &

fuperbe, mais à fe rendre meilleur. Hiftoire de fa vie.

^¡Erncus , ( Titus Pomponius ) choix de leéhires qu on jj

faifoit à fa table. IX. 334. a. . ,

A tticus , ( Hirode ) pere & fils : leur patne : anecdote

fur le pere: obfervations hiftoriques fur le fils. X. 69. b.

Principes philofophiques d’Hérode - Atticus le pere. Xlll.

^^Atticus » patriarche de Conftantinople : fe tolérance & fe I

charité. XIV. 85a. a. I

ATTIGNY, ( Géogr.) ville de France en Champagne, I

& chef-lieu d’une petite contrée , appellée la vallée du I

bourg. Evénemens qui l’ont rendue remarquable. Suppl. 1. I

¿ 8 6 .b. m m X

ATTIGOUVANTANS ou A t t ig o u v an ta is , ( Geogr. )

peuple de l’Amérique feptentrionale , à l’occident du lac

des Hurons. Ses habitations. Sa police. Sa religion, ylages

qu’il obferve dans les funérailles. Suppl. I. 686. b. Efpece

de médecine pratiquée chez ce peuple. Obfervations fur les

• femmes. Ibid. 687. a. . H

ATTILA, ( Hiß. des Goths ) titres que prenoit ce roi des

Goths. Hiftoire de fa vie. Suppl. J 687. a. Portraits qu en

ont tracés quelques auteurs modernes. Ibid. 689. b. La

monarchie dont il avoit été le fondateur divifée. après fa

mort. Ibid. 69O. a.. . „ e r a_

Attila, obfervations fur ce pnnce & fur fes conquêtes. 1

VI. 689. a , b. Vffl. 3$4-> XIV. 338. *. Bas - relief de

l’algarde , reprèfentant Attila. XIV. 68. b. 829. a.

ATTILIA , loi. IX. 633. a. Tutele attilienne. XVI.

^ATTILUS , {Hiß. de Suède) roi de Suede, célebre feulement

par fon avarice. Suppl. I. 600. b.

ATTt-MEER-ALU, ( Botan.) figuier du Malabar. Ses

différens noms. Defcription de cet arbre. Suppl. I. 690. b.

Ses qualités & ufages. Ibid. 601. a.

ATTIQUE, ( Gcogr. anc.) province de 1’Achate. Diftmc-

tion des peuples de l’Attique par tribus. D’où étoit tiré le

confeil des Prytanes. I. 844. a. Les treize: tribus de l’At-

tique comprenoient cent foixante - quatorze peuples ou communautés

de noms différens. Enumération de ces peuples.

Ibid. b.

A t t iq ue, {Geogr.) ports de cette contrée. Avantages

que les Athéniens en retiroient. Fontaines de l’Attique. Ses

montagnes. Mines d’argent qu’elles renfermoient dans leur

fein. L’Attique eft aujourd’hui défignée • fous le -nom de

duché d.'Athènes. Suppl. 1. 691. <z.

Attique, fes bornes. Suppl. I. 671. b. Ce pays policé par

Cécrops. Suppl. ü. 276. b. Tétrapole de 1 Attique. XVI.

312. a. Magiftrats ou chefs de chaque région de l’Attique.

IV. 806. a. Promontoire de l’Attique nommé Zofler. XVII.

744. b. Montagne de l’Attique, appellée aujourd’hui Peù-

deli. Obfervations fur un mOnaftere au pied de cette montagne.

XU. 293. a.

B B H fc ta ë ’

voir des inferiptions. féh/. 485-

A tÎ tTU D E ^(Phy/iolog. & Orthopédie) attitude ,dr01t® :

propriété p * laquelle nous nous tenons fermes fur nos jamhes.

B H i i XVI. 407. i v . 80s. u , 4. Attitude ferme.

VI «7? u. Comment le rapport de groffeur de ventre

avec celle des feffes, fait que l’homme fe uent plus ou

m o t o droit en avant ou en arriéré VI u. Moyen

de corriger un enfant qui auroit l'habitude d avancer trop

i l S , & celui qui auroit ceUe d'avancer le ventre.

Ibid. — Voyez Posture , Contenance. . _

Attitude . ( DtJTm ) Attimde dans les portraits. XIII.

| i<4 a. Défaut ou tombent les profeffeurs des académies

dans la maniéré de pofer le modèle pour les étudnma m .

,6 t. a. L’attitude droite eft la plus ferme & la plus allurée.

I V. 802. u, 4. En quoi confifte un beau choix d attitude. IIL ,6 t. a. XIII. 161. 4.

I Altitudes dans l’ I efcrime. V . 945. 4. q ATTOUCHEMENT, point ( Gtomltnt ) on dit ordinairement

en géométrie que le point d’attouchement vaut

deux points d’interfeffion. Sens & explication de cette propofition.

ï 845. 4. Points d’attouchement qui équivalent a I trois points , à quatre points d’interlethon. Ibtd.V46. a. I Attouchement, ( Phyfiol. J voyr? T a c t & Tou ch er.

ATTRACTIFS, ( Médecine ) remedes exteneurs. Ils ne I différent point de ceux qui font mûrir & digérer. Principaux

Amples de cette claffe. Fâcheux effets que peut cauier 1 quelquefois la matière raréfiée par ces remedes.« I. 846 .a .

ATTRACTION , définition de ce mot. I. 846. a. Ditte- I rence entre l’attraétion newtonienne & celle des anciens. I La caufe de l’attra&ion encore inconnue. Diverfes fortes I d’attraftions. Ibid. 847« ® g Peut & «livifer, eu égard

. I aux loix qu’elle obferve , en deux efpeces. La première

I s’étend à une diftance fenfible. Attraction de gravité con-

' fidérée comme un des plus grands* principes & des plus

uiiiverfels de la nature. La fécondé ne. s’étend qu à des dil-

tances infenfibles. Ibid. b. Attraétion des parties des fluides,

de deux furfaces unies. Diftance à laquelle cette attraction

s’obferve. AttraCtion d’un rayon de lümiere par la partie

aiguë ou tranchante de quelque corps folidé & opaque.

Ceft à Newton que nous fommes redevables de ces

connoiffances. Ibid. 848. a. Diverfes expériences qui prouvent

qu’il y a une puiffance & une aCtion atirattive entre

les particules de divers corps, par exemple, du fel & de

l’eau, du fer & de l’eau-forte, bc. Caufes de la rondeur

qu’affeftent les gouttes d’eau & de mercure. Ibid. b. Coagulation

de divers liquides par l’attraétion. Comment, par le

même principe, le lel diffous-dans une grande quantité d’eau

fe réunit en maffe à mefure que l’eau s’évapore. Adhéfion

de l’air aux corps, fluides & aux'folides. Ibid. 849. a. Expériences

qui prouvent que les liquides font attirés par les ,

corps foüdes. Par cette atrraCtion entre les particules des

corps, Newton explique une infinité de phénomènes qui

feroient inexplicables par le feul principe de la gravité.'

Par les principes newtoniens on explique tous les mouve-

mens qui exiuent dans la nature & la continuation de ces

mouvemens. Ibid. b. Raifons qui nous engagent à fufpendre

notre jugement fur la nature de la force qui produit ces

effets. Quand la caufe eft inconnue , nous pouvons confi-

j dér'er Amplement l’effet fans avoir égard à la caufe. Dans

la philofophie newtonienne, la recherche de -la caufe eft

le dernier objet qu’on a en vue. Ibid. 850. a. Philofophes I anglois qui ont approfondi les principes de l’attraftion. Ici I l’on examine fi ces principes font d’une telle fécondité qu’bn I doive chercher à expliquer par eux immédiatement tpus I les phénomènes phyfiques. ôn joint enfuite les principales I loix d’attraftion qui ont été données par les philofophes.

I. Théor. Outre la force attra&ive qui retient les planetes, I &c. dans leurs orbites, il y en a une autre par laquelle

I les différentes parties dont les corps font compofés s’atti-

I rent mutuellement , & cette force décroît plus qu’en raifon

1 inverfe du quarré de la diftance. Ibid. b.

I II. L’attraftion dans tous les corps fort petits eft comme

I leur folidité , toutes chofes d’ailleurs égales. Ibid. 851. a.

ni. La force avec laquelle une particule fera attirée par

I un corps au point de contaft, fera infiniment plus grande.

I que fi cette particule étoit placée à une diftance donnée

I du corps. _

I IV. Si la force attraétive qui agit à une diftance a -

I gnable, a un rapport fini avec la gravité , la force attrac

tive au point de contaft fera infiniment plus grande que

1 la force de la gravité. ..fini

V. Mais fi au point de contail la force a un rapportai«

ATT A T Y 12,5

avec la gravité, la force â une diftance alfigrtable fera infiniment

moindre que la force de gravité.

VI. La force attraélive de chaque particule de matière

au poiqt de contait furpaffe prefque infiniment la force de

la gravité, mais n’eft pas infiniment plus grande.

VII. La force avec laquelle un corpuîcule eft adhérent

au corps qu’il touche eft proportionnelle à la quantité du

contait.

VIII. La force de l’attraitiort croît dans les petites par*-

.licules, à mefure que le poids & la grôffeür de ces particules

diminue. Ibid. b.

IX. La force par laquelle un corpuîcule eft attiré rie reçoit

aucun changement dans fa quantité, foit que la matière du

corps attirant croifle ou diminue , pourvu que celui - ci

confefve toujours la même denfité, & que 1e corpufcule

demeure à la même diftance.

X. Les particules d’un corps qui auront été dérangées

par le poids ou l’impulfion d’un autre corps, retourneront

z leur premier état dès que l’aition de cette force aura ccffé.

XI. Dans quel ca§ il ne pourra reprendre fa première

figure.

XH. Un corps plus pefant que l’eau petit diminuer à tel

point qu’il refte fufpendu dans l’eaü. Ibid. 852. a.

Xm. Les grands corps s’approchent avec moins de vîteffe

que les petits.

XIV. Caufe du mouvement ou du repos d’un corpuf-

cnle dans un fluide.

XV. Effets de l’attraétion mutuelle des corpufcules nageant

dans im fluide.

XVI. Caufe de la diflblunon d’un corps dans un fliîide.

XVII. Celle de la diffolution des fels par l’eau. Ibid, b.

XVIII. Si les corpufcules font plus attirés par les parties

du fluide qu’ils ne s’attirent entr’eux, ils doivent s’éloigner

& fe répandre çà & là dans le fluide.

XIX. Corpufcules élaftiques, qui nagent dans un fluide

& qui tendent les uns vers les autres : effets qui en réfultent.

XX. Corpufcules qui s’attirent l’un l’autre dans un fluide ;

effets qui réfultent des diverfes diftances où ils feront

placés. Ibid. 853. a.

XXI. Caufe de la coagulation 8c de la précipitation,-

XXn. Celle de la cryualli£ition.

XXIII. Caufe du changement d’un fluide en glace. •

XXIV. Comment un corps en attire un. autre par les

•émanations qui fortent de lui. '

Réflexions de l’auteur fur les précédens théorèmes. Son

fentiment fur l’attraétion. Ibid. b. La première idée d’un

philofophe qui cherche la caufe des mouvemens céleftes

eft de les attribuer à l’impulfion d’un fluide. Delà les tourbillons

de Defcartes. Difficultés attachées à la fuppofition

de ce fluide. Le principe qui fait tendre les planetes vers

le foleil refte encore inconnu. On examine fi l’attraftion

ai’eft point une propriété primordiale de la matière. Fécondité

du principe trouvé par Newton que la force attraétive

décroît en raifon inverfe du quarré des diftances. Ibid. 854.

*. Autant que nous devons être portés à croire l’exiftence

de la force attraétive, autant nous devons être réfervés à

•aller plus avant, en difant que l’attraétion foit une profriété

effentielle à la matière, Ibid. b. ou en concluant que

attraélion foit un principe univerfel. Réflexion fur cette

queftion : la loi d’attraétiQn doit-elle être nécefl'airement

regardée comme une puiffance de la diftance, ou comme

une fonction de cette même diftance. Ibid. 855. a. Ouvrage

de M. de Maupertuis à confulter fur cette matière. Auteurs

«jui ont foupçonné le principe que Newton a démontré;

Attradion, différence entre traâion & attraétion. XVI.

Ç07. a. Attraétion exercée fur les particules de lumière par

les autres corps. IX. 720. b.. M. Euler prétend que l’attraction

, quand on la regarde comme un principe différent

de l’impulfion, eft contraire au principe de la force d’inertie :

examen de ce fentiment. VII. 112. a. L’attraétion confédérée

comme caufe de la cohéfion & de la dureté dans

les corps. III. 606. a. I. 132. <r. V N 172. a. L’attraétion

caufe de l’élafticité. V. 444. b. Vous trouverez divers détails

relatifs à la doéirine de l’attraétion, aux articles G r a v i ta

t io n , G r a v it é , Newtonianisme. Attraétion éle&ri-

que, voye^ Electricité.

A t tra ct ion des montagnes. (Phy/iq. ) Démonflration de

la poifibilité de cette attraétion. Cette rorce attraétive de la

montagne fera perdre la direétion verticale à un fil à plomb.

Moyens de s’en affurer. I. 8çç; b. L’auteur renvoie ici au

mémoire de M. Bouguer, imprimé à la fin de fon livre de la

figure de la terre. Ibid. 8 56. a.

Attraflion des montagnes. Son effet fe remarque fur-

tout dans les opérations par lefquelles on détermine la

• grandeur des degrés de la terre. Divers géomètres ont

penfé que leurs opérations avoient pu être troublées par

*jett® caufe. Celles au P. Bofchowieh en Italie, par l’attraétion

de 1 Apennin. Suppl. L 691. a. Celles qui ont été faites à

rerpignan par l’attraétion des Pyréoées. CeUes du P, Beccaria

Tome I, ' ‘ '

en Piémont, par l’attraétion de Monte-rofa. LeS opérations

faites auprès de la mer , peuvent auflravoir été altérées pat*

le défaut d attraction de ce côté. Moyen de s’en affurer < félon

le P. Bofchowieh. Ibid. b.

A t t r a c t io n , {Xhym. b Métall») phénomènes obf*erv¿s

dans la fufion des métaux £ & défignés fous ce nom. VIL

399. a. L’attraétion caufe de diffolution. Suppl. II. b.

Théorie de l’attraétion adaptée aux phénomènes êhymiques.

III. 437. a. Attraétion avec efferveicence. W. 404^b.

Attradion, figure de grammaire. IV. 79. b. VI. 768. b,

A t t r a c t io n , ( Économ. anim.) cônfîdérée comme caufe

du développement des parties de l ’embryon. Suppl, I. 133.41»

134. b. Suppl. III. 72. a. 73. a, ’

ATTRAITS , appas ¿ charmes ¡ { Synon, ) ï. 347. a.

ATTRAPER,, s‘ , {Maneg. Maréch.) différence entre Un

cheval qui s’entre-taille & un cheval qui s’attrape. V . 728. b.

Il eft prefque impoffible de remédier au défaut d’un cheval qui

s’attrape. 729. a.

ATiREMPER , | Verrerie) attremperun pot * c’eft le

recuire , &c. Explications & détails fur cette forte de travail,

I. 8<¡6. a.

ATTRIBUT, ( Mètaphyf.) propriété confiàntè dè l’être

qui eft déterminée par les qualités effentielles. Diítinétioñ

des qualités effentielles, des attributs & des modes. Il n’y

a guere que les fujets abftraits & géométriques dans lefquels

on puiffe bien faire fentir ces diftinétions. Attributs propres

& attributs communs. Au défaut des qualités effentielles |i

ce font les attributs qui fervent à former les définitions, &

à ramener les individus à leurs efpeces les efpeces à leurs

genres. I. 856. b.

Attribut propre à une efpece. XIII. 486. b. Attributs non

effentiels. Suppl. I. 113. b.

A t t r ib u t , f Gram.Logia.) toutepropofition eft compofée

du fujet & de l’attribut. IV. 81. b. XIII. 472. a , b. &c. De

l’attribut dans une propofition. Suppl. I. 184. b. Dans tout

ouvrage de rationnement, il feut exaélement déterminer la

condition fous laquelle l’attribut convient au fujet. X. 446. a.

A ttribut s , | Théologie ) la conciliation de quelques

attributs de Dieu , foit entr’eux , foit avec le libre arbitro

de l’homme , eft une fource inépuifeble de difficultés. L

837. a.

Attributs. Réflexions fur la maniere d’établir & de défendre

contre les incrédules, les attributs de l’être fuprême, VI.

423. b. Sur les rapports que les attributs divins ont avec nous,

fe fonde principalement l’amour que nous avons pour Dieu,

I. 374. a. Les païens exprimoient les attributs divins par des

figures allégoriques. Suppl. I. 307. a.

Attributs dans la mythologie. Qualités de la divinité que les

poetes perfonnifioient. 1 .857. a.

Attributs, chez les peintres & fculpteurs. Symboles confe-

crés pour caraôérifer les divinités de la feble> L 837..!*. Voyeç

Symbole.

Attributs , ( Peint. ) dont on accompagne les figures

allégoriques. Suppl. I. 304. b.

ATTRIBUTION , ^ ( Jurifp. ) juge d’attribution. IX. 9»

b. 10. a. Juftice d’attribution, 93. a. Lettres d’attribution.

413. b.

ÀTTRITION , frottement réciproque de deux corps.

Exemples de divers corps rendus éleâriques par l’attritiom

I. 837. a,

A t tr it io n , ( Théolog. ) efpece de contrition, ou contrition

imparfaite. Ce qu’en dit le concile de Trente. Ce nom introduit

par les fcholaftiqucs vers l’an X220.1. 837.b. Voye^C ontr

it io n .

ATTRHTONNAIRES , ( Théolog.)«théologiens qui foiï-

tiennent que l’attrition fervile eft fuffifente pour juftifier le

pêcheur, ote. 1. 837. b. Voye[ C ontr itio n .

ATTUARIORUM PAGUS t {Géogr. du moyen âge ) canton

des Attuariens, ou pays de Beze, dans le Langrois. Attuariens,

au-delà du Rhin. Ceux qui s’étoieht établis dans les Gaules,

donnèrent leur nom au canton de Beze, à cinq lieues de

TyC)on.Suppl. 1. 691. b. Quelles étoient fes limites 8c fon étendue.

Différens lieux de ce pays dont il eft parlé dans quelques

cartes , chroniques, ou autres pièces anciennes. Colonné

militaire découverte à Saguenai » village de ce pays» Ibid. 693.

a. Obfervations fur la ville de PontaUlier, Ibid. b. & fur le

village de Norges. Ibid. 693. q.

ATTUR, (Géogr.) ville d’Afié furie Tigre. Elle n’exifté

' plus. Son diftriéf compofoit l’Aifyrie proprement dite. Suppl.

I. 693. a.

ATUN, {Botan.) arbre des Moluques. Ses différens noms.

Sa defcription. Suppl. I. 693. a. Ses qualités. Lieux où il

croît. Maniere de le multiplier. Ses ufages. Ibid. b. Maniere

de le claffer. Autres efpeces d’atun , felón Rumphe. Ibid,

694. a.

ÀTYS , ( Myth. ) l’un des prêtres de Cybele. Amour de la

déeffe pour ce jeune homme. Elle le métamorphofe en pin*

Événemens fur lefquels cette feble paroi t fondée. Suppl, I,

694. a,