M. Rouelle a fait faire quelques cornues qui Ont été trouvées

excellentes à quelques égards. Les cornues de'Picardie

(ont propres à toutes les expériences fur les fobftances métalliques

que l’on voudroit traiter à un grand feu ', &c. Autre

vaifleau appellé cu'me. En quoi il-différé de la cornue. A-quels

ufages on s’en fert.-Maniéré d’employer, de luter, dép areiller

, d’échauffer , de préferver d'accident la cornue de

grais. Des cornues de verre.'Ufages qu’on en tire. Ibid.xq8. a.

Précautions -qu’on-doit.prendre pour les empêcher de fe feler.

Rations .pour lefquelles on préféré dans bien des cas la cornue

de verre à l’alembic de même matière. Deux fortes de

cornues de verre-dont on fe fert à Paris. Celles du verre de

Lorraine. Uiàges auxquels on des emploie. Celles -de verre

'blanc ; leurs ufages. Cornues à l'Angloife. lbid. b. Des cornues

de fer fondu. Avantages qu’on en pourroit tirer dans

•jduiieurs opérations chymiques. Maniéré dont-il faudrait les

¿ire. Cornue tubuléc, ion de terre, foitde verre. Opérations

où elles font utiles. Attention qu’il-faut avoir en s’en fervant.

-De leur ufgge. lbid. 259. a.

Cornues. De la terre propre à faire cette forte de-vafe. De

: leur fabrication. Suppl. IV. 518. b. Voyc{ Us planch. de chymie 4 ;

■yol. n .

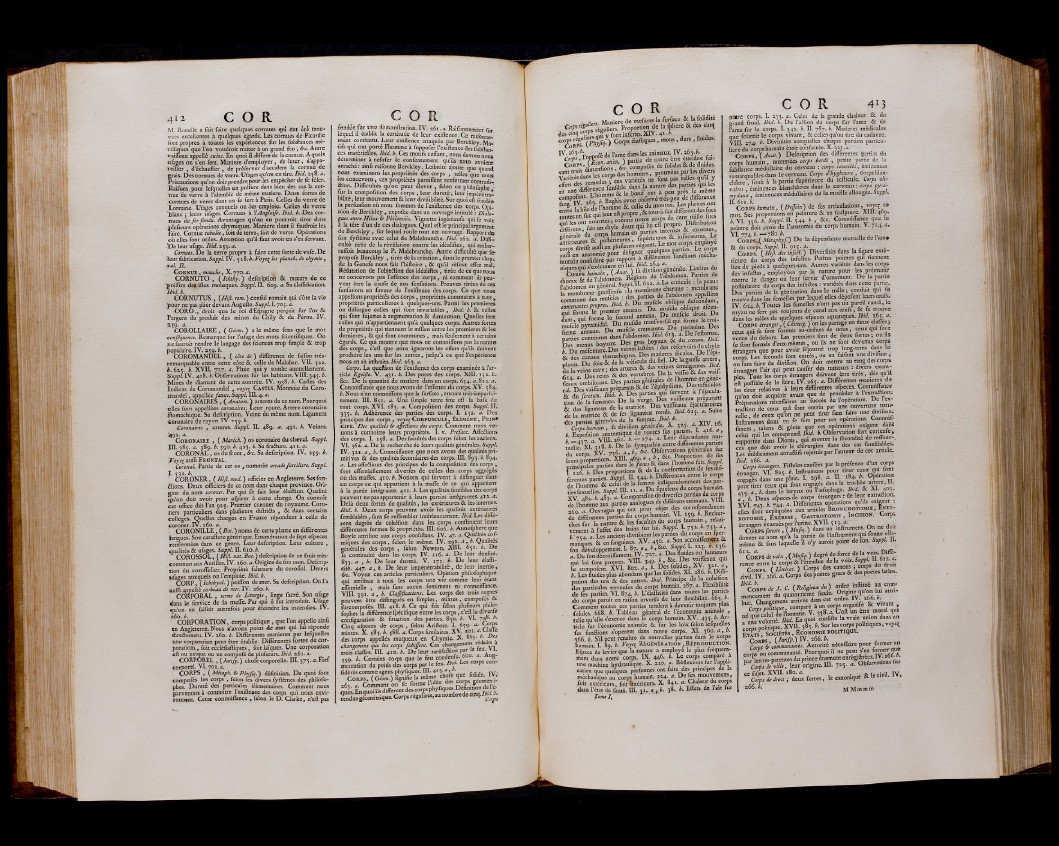

CO R N U E y mouche, X77O. a.

CORNUTO -, 1 Ichthy. ) deferiptibn & moeurs de ce

.“poiffon des ifles moluques. Suppl. U. 609. a. Sa daffification.

lbid. b.

CORNUTUS ., \Hiff rom.) conful romain qui s’ôte la vie

.pour ne pas. plier devant Auguue. Suppl. 1. 705. a.

•CORO,, droit que le roi d’Eipaene perçoit fur l’or &

l ’argent du produit des mines du Chily & du Pérou. IV.

259. a.

COROLLAIRE , ( Ge'om.) a le même fens que le mot

xonfèquence. Remarque fur l’ufage des mots feientinques. On

ne fauroit rendre le langage des fdences trop ftmple & trop

populaire. IV. 259. b.

COROMANDEL , ( côte de ) différence de faifon très-

remarquable entre cette côte & celle de Malabar. VII. 522.

b. 625, b. XVII. 727. a. Pluie qui y tombe annuellement.

'Suppl. IV. 418. b. Obfervations for les habitans.VIII. 345. b.

Mines de ¿amant de cette contrée. IV. 938. b. Caftes des

Indiens de Coromandel , voyez C astes. Monnoie du Coro-

jnandel, appellée fanos. Suppl. III. 4. a.

CORONAIRES , ( Anatom. ) arteres de ce nom. Pourquoi

elles font appellées coronaires. Leur rçute. Artere coronaire

Itomachique. Sa defeription. Veine du même nom. Ligament

-coronaire du rayon. IV. 239. b.

Coronaires , arteres. Suppl. IL 489. a. 491. b. Veines.

^92. a.

C oronaire , ( Maréch. ) os coronaire du cheval. Suppl.

HI.j8ç. a. 389. b. 300. b. 423. b. Sa fraâure. 411. a.

CORONAL , os du front, &c. Sa defeription. IV. 259. b.

Voye{ aufli F rontal. # f

CoronaL Partie de cet os , nommée arcade furciliere. Suppl.

■' H o r o n e r , ( Hift. mod. ) officier en Angleterre. Ses fondons.

Deux officiers de ce nom dans chaque province. Origine

du nom coroner. Par qui fe fait leur éleôion. Qualité

qu’on doit avoir pour aipirer à cette charge. On connoît

cet office dès l’an 025. Premier coroner du royaume. Coroners

particuliers dans plufieurs diftriâs , & dans certains

collèges. Quelles charges en France répondent à celle de

coroner. IV. 260. a. ’

CORONILLE, ( Sot.) noms de cette plante en différentes

tangues. Son caraâere générique. Enumération de fept efpeces

renfermées dans ce genre. Leur defeription. Leur culture ,

qualités & ufages. Suppl. H. 610. b.

COROSSOL, ( Hift. nat. Bot. ) defeription de ce fruit très-

commun aux Antilles. TV. 260. a. Origine de fon nom. Defcrip-

tion du coroffolier. Propriété falutaire du coroflol. Divers

ufages auxquels on l’emploie. lbid. b.

CORP, ( Ichthyol. ) poiffon de mer. Sa defeription. On 1 a

aufli appellé corbeau de mer. IV. 260. b.

COKPORAL , terme de Liturgie, linge facré. Son ufage

dans le fertrice de la meffe. Par qui il fut introduit. Ufage

qu’on en fkifoit autrefois pour éteindre les incendies. IV.

CORPORATION, corps politique, que l’on appelle ainG

en Angleterre. Nous n’avons point de mot qui lui réponde

direôement. TV. 260. b. Différentes maniérés par lefquelles

une corporation peut être établie. Différentes fortes de corporations

, foit eccléfiaftiques , foir laïques. Une corporation

eft ou unique ou un compofé de plufieurs. lbid. 261. a.

CORPOREL , ( Jurijp. ) choie corporelle. IIL 373. a. Fief

co rporel. VL toi. a.

CORPS , ( Mitaph. 6« Phyjiq. ) définition. De quoi font

compofés les corps , félon les divers fyftêmes des pbilofo-

phes. Dureté des particules élémentaires. Comment nous

parvenons à connoitre l’exiftence des corps qui nous environnent.

Cette connoiffance , félon le D. Clarke, n’eft pas

fondée for une démonftratiôn. IV. 26*. a, Raifonriement for

lequel il établit la certitude de leur exiftence. Ce raifonnement

combattu. Leur exiftence attaquée par Berckley Motifs

qui ont porté l’homme à foppofer l’exiftence des fobftan-

ces matérielles, lbid. b. Ces motifs ceffant,nous devons nous

déterminer à refufer le confentement qu’ils nous avoient

arraché: atnft raifonne Berckley. Leïbnitz ajoute que quand

nous examinons les propriétés des corps , telles que nous

les concevons, ces propriétés paroiffent renfermer contradiction.

Difficultés qu’on peut élever , félon ce philofophe ■

fur la compofition des corps , leur dureté, leur impénétrabilité,

leur mouvement &leur divifibilité. Sur quoi eft fondée

la perfuafion où nous fommes de l’exiftence des corps. Opinion

de Berckley, expofée dans un ouvrage intitulé : Dialogues

entre Hilas & Philonoüs. Vignette ingenieufe qui fe voit

à la tête d’un de ces dialogues. Quel eft le-principal argument

de Berckley, fur lequel roule tout cet ouvrage. Rapport de

fon fyftême avec celui de Malebranche. lbid. 262. a. Difficulté

tirée de la révélation contre les idéaliftes, qui embar-

raffoit beaucoup le P. Malebranche. Autre difficulté que fe-

propofe Berckley , tirée de la création, dont le premier chap;

de la Genefe nous fait l’hiftoire , & qu’il réfout affez mal.'

Réfutation de l’objeétion des idéaliftes, tirée de ce que nous

ne concevons pas l’effence des corps, ni comment ils peuvent

être la caufe de nos fenfations. Preuves tirées de ces

fenfations en faveur de l’exiftence des corps. Ce que nous

appelions propriétés des corps, propriétés communes à tous ^

propriétés particulières à quelques-uns. Parmi les premières

on diftingue celles qui font invariables , lbid. b. 8c celles

qui font fujettes à augmentation & diminution. Quelles font

celles qui n’appartiennent qu’à quelques corps. Autres fortes

de propriétés qui tiennent le milieu entre les premières 8c les

dernieres, & qui font communes, mais feulement à certains

égards. Ce qui montre que nous ne connoiffons pas la nature

des corps, c’eft que nous ignorons les effets qu’ils doivent

produire les uns lur les autres, jufqu’à ce que l’expérience

nous en ait inftruits. lbid. 263. a.

Corps. La queftion de l’exiftence des corps examinée à l’article

Egoïfte. V . 431. b. Des pores des corps. XIII. 132. b.

8cc. De la quantité de matière dans un corps. 634. <1.812. a.

Connoiffance que nous avons de l’effence du corps. XV. 384.

b. Nous n’en connoiffons que la furface, encore très-imparfaitement.

UI. 831. a. Une fimple terre fixe eft la bafe de

tout corps. XVI. 183. a. Compofition des corps. Suppl. II.

333. b. Adhérence des parties des corps. I. 132; a: Des

principes des corps, voye[C orpuscule, Élément, Prin*

CIPE. Des qualités & affrétions des corps. Comment nous venons

à connoître leurs propriétés. I. v. Préface. Affrétions

des corps. I. 138. a. Des facultés des corps félon les anciens.-

VI, 362. a. De la recherche de leurs qualités générales. Suppl.

IV. 321. a, b. Connoiffance que nous avons des qualités primitives

8c des qualités fecondaires des corps. III. 803.1

a. Les affrétions des principes de la compofition des corps -,

font effentiellement diverfes de celles des corps aggrégés

ou des maffes. 410. b. Notions qui fervent à difunguer dans

un corps ce qui appartient à la maffe de ce qui appartient

à la partie intégrante. 411. b. Les qualités fenfibles des corps

euvent ne pas appartenir à leurs parties intégrantes. 412. a.

D<

_)elà deux fortes de qualités, les extérieures & les internes.

lbid. b. Deux corps peuvent avoir les qualités extérieures

femblables , fans fe reffembler intérieurement, lbid. Les diffé-

rens degrés de cohéfion dans les corps conftiruent leurs

différentes formes & propriétés. III. 606. b. Atmofphere que

Boyle attribue aux corps confiftans. IV. 47. a. Qualités cof-

iniques des corps, félon le même. IV. 292.. a , b. Qualités

générales des corps , félon Newton. XIII. 631. b. De

la continuité dans les corps. TV. 116. a. De leur denfité.

833. a , b. De leur dureté. V. 171. b. De leur élasticité.

447. a , b. De leur impénétrabilité , de leur inertie,

(fc. Voyez ces articles particuliers. Opinion philofophique

qui attribue à tous les corps une vie comme leur étant

effentielle , mais fans aucun fentiment ni connoiffance.-

VIII. 391. a t b. ClaJJifications. Les coips des trois régnés

peuvent être diftingués en Amples, mixtes, compofés &

furcompofés. III. 418. b. Ce qui fait félon plufieurs philo-

fophes la différencefpécifique entre les corps, c’eft la diverfe

configuration & fituation des parties. 830. b. VL 74°- b-

Cinq efpeces de corps , félon Ariftote. I. 639. a‘ vfTï?

mixtes. X. 383. b. 588. a. Corps fimilaires. XV. 201. *• 'Clafle

des corps appellés muqueux en Chymie. X. : r f f

changement que Us corps fubiffent. Ces changemens r 1

trois claies. III. 410. 4. Do leur raréfaffion par le feu VI.

399. b. Certains corps que le feu conde

mentation du poids des corps par le feu. lbid. Le rp

Adirés comme agens phyfiquet. III. 41 S-“ ’ ■ . . . .

ques En quoi ils différent des corps phyfiqnes. Déïnmon de j e-

tendaegéométrique. Corpt réguliers, au nombre de cinq.

des cinq « g ' X y f„„t infirta. X K - . . . , t

Corps élaWques, mous, durs, fluides. I

lVr%6'‘ ' ‘ i-oooofé de l'ame dans Corps, 10PP°" . :. 1«d ae nniomtrea uêtrrIeV éateénjd.iu.e fui- I

CO R P S . ( Pcompoiëe de folides&de fluides.

-^"■s^lMsles corps* des "hommes, prouvées par les divers

remedes ; ces variétés ne font pas telles qu ii y I

eafifte tusn e différence ¿tennf ible dan_s Ja ^nat ure <fes parties qui les ^ près le même

compofrnt. L h°mB his avoif obfervé très-peu de différence

fang. IV. îfij- S“ , o, relie du mouton. Les plantes ont I

entre

toutes un foc qui leur e«Pr9P : corpS de cent. mi)le focs I

qui les oit nourries; comnewye p ... ()iftrib ion

différens, faitunchyle ^ ^ ¿ n ^ é r L & externes,

gènétale du corps (îpérieures & iufétteures.. Le

d s u x & t& m oe “ méchi- niques qui s’exécutent^ec1 lut. f e f f i g f a g à y ¿imites du

A ottoaixu -&sd be ln'a»b»d>o m Ce Amn\ R Jé “^ u ^dd el4^ dompn. P; arties .de

fabdomen en g4".4?*-, ^ ’membrane charnue : membrane

la membrane graiffeufe . a u t e pm ^ llabdôme„ appeflées

commune des mllfcle oblique defcèndant,

ionunanus propres. Du mufcle oblique afeen-

Du mufcle droit. Du

flant, qm forme le te Kanfverfal qui forme le trot- 1

mufcle pyramidal. Du mulcle mm h Des I

fieme anneau. D“ ” ^ “ E 6T j. a.De l'eilomac.

de la matrice & de fes ligamens M k M «M- Suitc

■

m

du corps. X ..731 | x ¿ c. Propornon de fes I

le u r s propomons.XnL 4* * » » l’homme fait. Suppl.

de^onformanondc fe s if-

rl le Suool II. «544- h. Différences entre le corps

deThommT& c S de la femme indépendamment des par-

riL f e S e s . Suppi.ni. I I . Du fquefette du corps humam. |

X V S a “ 483 U. Comparaifon de diverfes parues du corps

a . Æ , Î J Darties analogues.de différens animaux. V I .

odo a OulSgesSuilmt pour objet des correfpondances

d?éffè«n.es parS“ <lu «¡rps humU VI. i S9- *• R « 1}“ -

cheffur la namre & les facultés du cotps humain , relan-

vement à l’effet des bains fur lui. Suppl. 1. 75a. é. 7S3-11 >

é 7S4 u Les anciens divifoient les parties du corps en fper-

matiqiies & en fanguines. XV. 45?. u. Son accro.ffem*t &

- 'i " V le compofent ¿VI. 80a. u, i. Des fobd«, XV. aai. u 1

b. Les fluides plus abondans que les fohdes. XL 286. b. Vüh- I

padon des u ii & des autres, m . Principe de B H n 1

des particules terreufes du corps humam. a8p. a. tlexibiUte

de fes parties. VI. 874. 4. L'élaflicité dans mutes.te parues

du corps paroît en ration inverfe de leur flexibilité. 663- b.

Comment toutes ces parties tendent à devenir toujours plus

folides. 668. b. Tableau général de l’économie animale , ,

telle qu’elle s’exerce dans le corps humain. XV. 4^ $ • " r"

ticle fur l’économie animale & fur les lpix félon lefquelles

fes fondions s’opèrent dans notre corps. XI. 360. a 9 b.

266 b S’il peut renaître de nouvelles parties dans le corps

humain. I. 89. b. Voyc^ Régénération , Réproduction.

Efpece de levier que la nature a employé le plus fréquemment

dans notre corps. IX 44^- b- corPs comparê à

une machine hydraulique. X 220. a. Réflexions fur 1 application

que quelques perfonnes ont faite des principes de la

méchanique au corps humain. 224. a. De fes mouvemens,

foit extérieurs, foit4ntérieurs. X 841. «.Chaleiir du corps

dans l’état de fantè. UL 31. ^ » b. 38. b. Effets de lair fur

Tome /,

nctre corps. I. 233. a. Celui de la grande chaleur & du

grand froid. Ibid. b. De l’a&ion du corps fur l’ame & de

famé fur le corps. I. 342. b. IL 787. b. Matières médicales

que fournit le corps vivant, & celles qu’on tire du cadavre.

VIII. 274. b. Divinités auxquelles chaque portion particu-

lieredu corps humain étoitconfacrée.X. 315.1.

CORPS (Mat.) Defeription des différentes pamis du

coips humain, nommées corps 4»rii , petite partie de la

fubuance médullaire du cerveau : corps cannclts, éminences

remarquables dans le cerveau. Corps ihyfhnorc , corps blan-

châtre , fitué h la partie fupérieure du teflicule. Corps oli-

vaircs , éminences blanchâtres dans le cerveau: corps pyramidaux

, éminences médullaires de la moelle allongée. Suppl.

I 1 C o r p s humain, (Dttftm) de fes articulations ,voyrr ce

mot. Ses proportions en peinture 8c en fculprure. Xlll. 4Ö9*

b. VI. 336. b. Suppl. 11. 344. b y 8cc.; Connoiffance que le

peintre doit avoir de L’anatomie du* corps humain. V. 714-a- II Vl. 774. b. —*'78o.'é.' , - - j 1» ■ C o rp s .^ C Métaphyf.) De la dépendance mutuelle de 1 am» II & Cdu corps. Suppl. II. 913. o. ^ . . . . . . o r p s . (Hifl. des infini) Divérfités dans la figure exté-

I rieure du corps des infeftes. Petites pointes qui nennent

I lièu de pieds à quelques-uns. Autres variétés dans les corps

I des infeïtes, employées par la nature pour les prémunir

I contre le danger ou leur fervlr d’ornement. De la parue

I poftérieure du corps des infeftes : variétés dans cette partie.

I Des parties de la génération dans le maie; condmt qui fe

I trouve dans les femelles par lequel eUes dépofent leurs teufst

I IV. 614.4. Toutes les femelles n’ont pas un pared canal, le

tuyau ne fert pas touiouis de canal aux oeufs, & fe trouve

dans les mâles de quelques efpeces aquatiques. Ibtd. 265.1.

CORPS ¿1ranger, ( cïintrg.) on les partage en deux claffes,

ceux qui fe font formés au^dedans de nous, ceux qui font

venus du dehors. Les premiers font de deux fortes, ou ils

fe font formés d-eux-mêmes, ou ils ne font devenus corpsj

étrangers que pour avoir féjoumé trop long-tems dans le

corps. Les féconds font entrés, ou en faifanr une divifion,

ou fans faire de divifion. On doit mettre au rang des corps

étrangers l’air qui peut caufer des tumeurs t.d'Vers cxem-

ples. Toiis les corps étrangers doivent être tués, des qui!

eft poffible de le faire. IV. 265. a. Différentes maniérés de

les nrer reladves à leurs différentes efpeces. Connoiffance

qu’on doit acquérir ayant que de procéder à lextraflion.

Préparations néceflaires au fuccés de 1 opération. De l ex

uartion de ceux qui font entrés par une ouverture naturelle,

de ceux qu’on ne peut tirer fans fiure ime ivifion.

Inftrumens dont on fe fert pour ces opéranons. Connoif-

fances talens & génie que ces opéranons exigent dans

S qui les entreprend. Aid. 4. Obferva,ion fort e,uieufe

rapportée dans Dionis, qui montre la fécondité de reliour-,

ces que doit avoir le chirurgien dans des cas femblables.

Les médicamens attraétifs rejettés par 1 auteur de cet arncle.

I UiColfs6t:,rangers. Eftules caufées par la préfence ¿’“ " .« n “

étraneer V if 825. 4. Inftrumens pour tirer ceux qui font

engagés dans une plaie. I. 298. a. II. 184. 4. Opération

pour tirer ceux qui font engagés dans la trachée ^artere, II.

ait a, 4. dans le larynx ou Toefophage. Ihd. St XI. 4=3-

1 , 4. Deux efpeces de corps étrangers : de

1 vrvi. v it 4. 744. a. Différentes opéranons quils exigent . I elles font expliquées aux articles Bronchotomie, Ente- I rotomie, I r Îrese, G astro tom ie , Incision. Corps I étrangers évacués par l’urine. XVII. 313. <«•

C o r p s finorc, (Mufiq.) dans un infiniment. On ne doit

donner ee nom qu’à la partie de

même & fans laquefle il n’y auroit pomt de Ton .Suppl. 11.

6 C o r ’p s de voix .(Mafia.) degré de force

civü’i v i C o ^ des poëtes grecs & des poe.es launs.

^ C o r p s d, J. C. (Rcltgicnx du) ordre infliniè au commencement

du quatorzième (tocic. O n ^ o n i o r attribue

c !ung5!ne,ls flmnafé àun coros organilé & vivant;

Corpspolt‘W“ > Pe y n J fc ’eft un être moral qui

aune'volonté. HU. En moi eonfdle la vraie union dans un

roros politique. XVII. 385- 4. Sur les corps polmques, v»yr{

Etats , Sociétés , Économie politique.

c Z Î% \ om ^ ia l^ A om r à néccflidre pour former un

coros ou communauté. Pourvoi il ne P=ut s en fonner que

par lettres-patentes du prince auementenrègifoéexl . g I Corps de ville, leur ongme.III. 725. a. Obfervau

ce fujet. XVII. 280. a. . . . . * le civil. IV.

Corps de droit ; deux fortes, le canonique S le civu.

1 M Mmmm