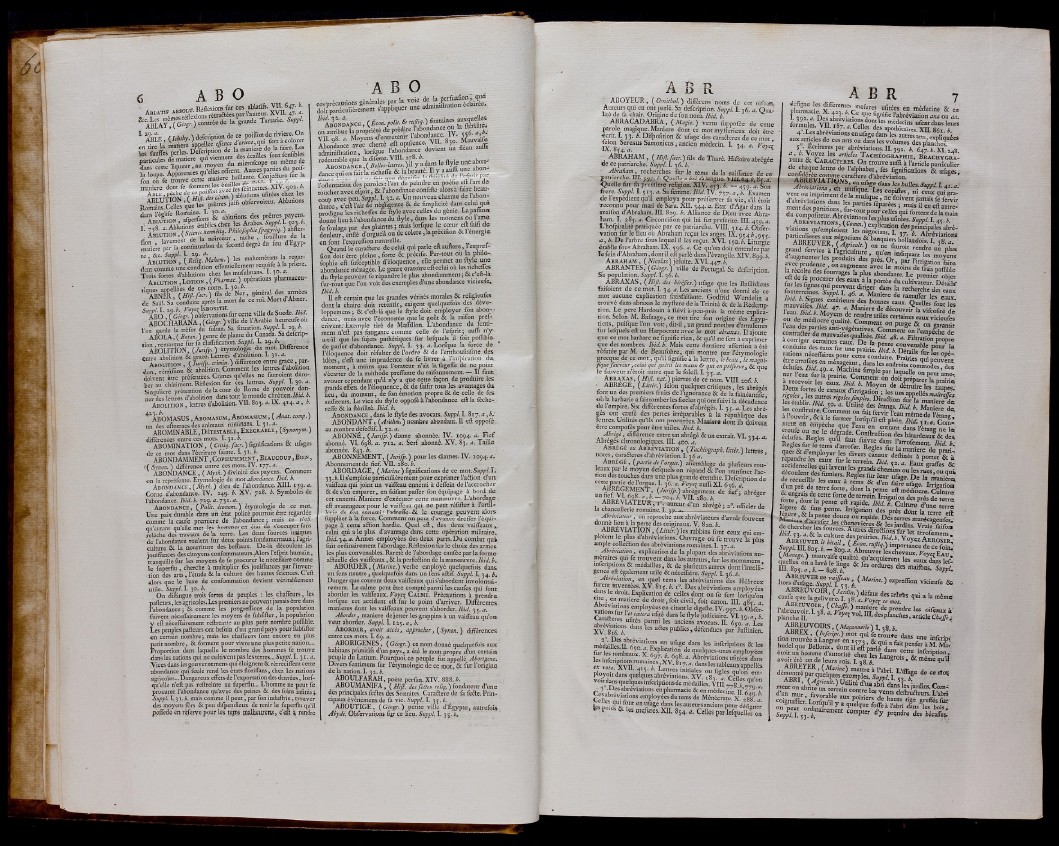

A B O

i) ¿flexions fur ces ablatifs. V U . 647*

A b l a t i f AB^ U; ? enf rS è e s par l’auteur. XVII. 47• B

&CÀ B U T ™ G * f t ) contrée de la grande Tartarie. Suppl.

1 Ï b lE { Ichthy.) defcription de ce poiflbnde riviere- On

| S | £ « H ¡ ¡ g « S I S Î S

les fautes perles.

particules de manere qui vi microfeope ou même de

ÿJSSsissS'Æï Æ S ^ ^ M b f e r v o l e n r . »

dans l'églife h R m B B S 'tb lu f io n s des prêtres payens.

S les A r a b e , V l , c s . i .

PMf°rWpisyr\i- ) a b f e

A blutio a noirceur , tache , fouillure de la

f e r e f e a » n £ f e n L fécond degré du feu d’Egyp-

^ Æ j S S s \ R ? li ( aMahm.) les mahométans la regardent

comme une condition effendellement reqmfe a la pnere.

Trris fortes d’abludons cher les mufulmans. I. 30.4.

A blut ion , L o tion , ( Phanmc. ) opérations pharmaceu-

,ïqM eU W / “ r.’¡ ¡ I de^Ner | général des armées

de SaüLSa condiue après la mort de ce ron Mort d Abner.

SUfABO obfetvanons fur cette ville de Suede. Ibid.

■ ABOCHARANA, (Gwgr.) ville de 1 Arabie heureufe ou

l'on garde le trèfor du fultan. Sa fimaoon. S u f f i . 20. b

ABOLA, (Botan. ) genre de plante du Canada. Sa defenp-

tion remarque fur fa claffification.-Supp/. L -

ABOLITION, {Jurifp. ) étymologie du mot. Différence

entre abolition & grâce. Lettres ¿abolition. L 31.4.

A ^ o u t io n , ( jurifp. crimm.) différence entre grâce pardon,

rémiffion & abolition. Comment les lettres dabohnon

doivent être prcfentêes. Crimes qu'elles ne faurotent dérober

au châtiment. Réflexion fur ces lettres. Suppl. I. 30. a.

Singulière prétendon de la cour dc Rome de pouvoir don-

ner des lettres d’abolidon dans tout le monde chréuen./Éid. b.

A b o l i t io n , lettres d’abolition. VU. 803. a. IX. 4.14. a , b.

4 î^BOMASUS, Abomasum, ÀBOMASIUM , ( Anat. comp. )

un des eftomacs des animaux ruminans. 1 . 31. a.

ABOMINABLE, D é t e s t a b l e , E x é c r a b l e , (Synonym.

différences entre ces mots. 1. 31. A . . _ .

ABOMINATION, ( Critiq. facr. ) fignifications & ufages

de ce mot dans l'écriture fainte. L 31. A _

ABONDAMMENT, C opieusement , B eaucou p , Bien

» ( Synon. ) différence entre ces mots. IV. 177. a.

ABONDANCE, ( Myth. ) divinité des payens. Comment

on la repréfente. Etymologie du mot abondance. Ibid. b.

A bo nd anc e , (Myth. ) dieu de l’abondance. XIII. 159. a.

Corne d’abondance. IV. 249. A XV. 728. b. Symboles de

l ’abondance. Ibid. b. 729. a. 731. a.

Abo n d a n c e , (Polit, économ.) étymologie de ce mot.

Une paix durable dans un état policé pourroit être regardée

comme la caufe première de l’abondance ; mais ce n'eü

qu’autant qu’elle mer les hommes en ¿ïat de s occuper fans

relâche des travaux de la terre. Les deux fources uniques

de l’abondance roulent fur deux points fondamentaux ^agriculture

8c la nourriture des befuaux. De-la^ découlent les

iouiffances des citoyens confommateurs. Alors l’efprit humain,

tranquille fur les moyens de fe procurer le néceflaire comme

le fuperflu, cherche à multiplier fes jouiffances par l’invention

des arts, l'étude & la culture des hautes fciences. C’eft

alors que le luxe de confommation devient véritablement

On di^ngue^ trois fortes de peuples : les chaffeurs, les

pafteurs, les agricoles. Les premiers ne peuvent jamais être dans

fabondance ; & comme les progreflions de la population

fuivent néceffairement les moyens de fubfifter, la population

Ïeft néceffairement reftreinte au plus petit nombre poflîble.

lêSKÎSSè?" flllS

VIL 98. a. Moyens d entretenir 1 abondance.$ ¿p BRRS Si i» mnf

Loftentarion des paroles d ’art de peindre en poéfie eftl’art de

toucher avec efprit, & l’abondance confifte alors à faire beau-

coup avec beu. Suppl. L 3 a. 4. Un nouveau charme de 1 abondance,

es peuples pafteurs ont befoin d’un grand pays pour fubfifter

en certain nombre; mais les chaffeurs font encore en plus

petit nombre, 8c forment pour vivre une plus petite nation....

Proportion dans laquelle le nombre des hommes fe trouve

dans les nations qui ne cultivent pas les terres... Suppl. I. 31 .a.

Vices dans lesgouvernemens qui éloignent 8c rétréci ffent cette

abondance qui feule rend les états floriffans, chez les nations

agricoles... Dangereux effets de l’exportation des denrées, lorf-

qu'elle n’eft pas reftreinte au fuperflu... L’homme ne peut fe

procurer l’abondance qu’avec des peines & des foins infinis;

Suppl. 1. 31 .b. mais comme il peut, par foninduftrie, trouver

•des moyens fiirs 8c peu difpendieux de tenir le fuperflu qu’il

ppffede en réferye pour les tems waljlfiuxetuc, c’eft 4 rendre

c’eft l’air de négligence & de fimplicité dansi celuiiqua

prodigue les richeffes de ftyle avec ceües du génie. La paihoi*

donne lieu h l’abondance du ftyle, dans les momens ou lame

fe foulage par des plantes ; mais lorfque le coeur eft; faifi de

douleur enflé d’orgueil ou de colere, la précifion & 1 énergie

en font l'Cxpreflion naturelle. . . . »

Quand le caraftere de celui qui parle eft auftere, 1 expref-

fion doit être pleine, forte & précife. Par-tout ou h philo-,

fophie eft fufceptible d’éloquence, elle permet au ftyle une

abondance ménagée. Le genre oratoire eft celui ou les richeffes

du ftyle peuvent fe répandre le plus abondamment; occ eit-la

fur-tout que l’on voit des exemples d’une abondance vicieufe*

Ibid. b. ÿ , « v • r

Il eft certain que les grandes vérités morales 8c religieules

dont la chaire doit retentir, exigent quelquefois des déve-

loppemens; & c’eft-là que le ftyle doit employer Ion abondance

, mais avec l’économie que le goût oc la raifon pref-

crivent.'Exemple tiré de Maiullon. L’abondànce du fenti-

ment n’eft pas. fatigante comme celle de l’efprit ; | aufli n’y

a-t-il que les fujets pathétiques fur leiquels il foit poflible.

de parler d’abondance. Suppl. I. 33. a. Lorfque la force de

l’éloquence doit réfulter de l’ordre & de l’enthoufiaiine des

idées, c’eft une imprudence de fe livrer à nnljpirarion du

moment, à moins que l’orateur n’ait lafageffe de ne point

s’écarter de la méthode preffante du raifonnement. — Il faut.

avouer cependant qu’il n’y a que cette façon de produire les

grands effets de l’éloquence, 8c de faifir tous les avantages du

lieu, du moment, de fon émotion propre & de celle de fes

auditeurs. Le vice du ftyle oppofè à l’abondance eft la féche-

reffe 8c la ftérilitè. Ibid. b.

A bo n d an c e , dans le ftyle des avocats. Suppl. I. 817. a , b:

ABONDANT, (Arithm.) nombre abondant.Il eft oppofè.

au nombre défeétif. L 3 2. a.

ABONNÉ, (Jurifp. ) dixme abonnée. IV. 1094. a. Fief

abonné. VI. 698. a. 712. a. Serf abonné. XV. 83. a. Taille

abonnée. 843. b.

ABONNEMENT, (Jurifp.) pour les dixmes. IV. 1094.fr.'

Abonnement de fief. VU. 280. b.

ABORDAGE, (Marine ) fignifications de ce mot. Suppl.I,'

33. A II s’emploie particulièrement pour exprimer l’aétion d’un

vaiffeau qui joint un vaiffeau ennemi à deffein de l’accrocher

8c de s’en emparer, en faifant paffer fon équipage à bord de

cet ennemi. Maniéré d’exécuter cette manoeuvre. L’abordage .

eft avantageux pour le vaiffeau qui ne peut réfifter à l’artti-

îfrî© de Conr ennemi-l’adreffe.8c_le courage peuvent alors

fuppléer à la force. Comment on peut d’avance dreffer l’équipage

à cette aétion hardie. Quel eft, des deux vaifleaux

celui qui a le plus d’avantage dans cette opération militaire.

Ibid. 34. a. Armes employées des deux parts. Du combat qu»

fuit ordinairement l’abordage. Réflexion fur le choix des armes

les plus convenables. Rareté de l’abordage caufée par la forme

a&uelle des vaiffeaux, 8c la perfeâion de la manoeuvre. Ibid» b.

ABORDER, (Marine.) verbe employé quelquefois dans

un fens neutre, quelquefois dans un lens aétif. Suppl. I. 34. b:

Danger que courent deux vaiffeaux qui s’abordent involontairement.

Le calme peut être compté parmi les caufes qui font

aborder les vaiffeaux. Voye[ C alme. Précautions à prendre

lorfque cet accident eft fur le point d’arriver. Différentes

maniérés dont les vaiffeaux peuvent s’aborder. Ibid. y$.a.

Aborder, maniéré dejetter les grappins à un vaiffeau qu’on-

veut aborder. Suppl. 1. 125. A

A b o r d e r , avoir accès, approcher, (Synon*) différences

entre ces mots. I. 6q. a.

ABORIGENES, ( Gcogr.) ce nom donné quelquefois aux '

habitons primitifs d’un pays, a été le nom propre a’un certain

peuple du Latium. Pourquoi ce peuple fiit appelle Aborigène.

Divers fentimens fur l’étymologie ae ce mot, 8c fur l'origine

de la nation. I.32. A

ABOULFARAH, poète perfan. X IV. 888. A

ABOUMANJFA, ( Hijl. des feSes relig.) fondateur d’une

des principales feâes des Sonnites. Cara&ere de fa fe&e. Principaux

événemens de fa vie. Suppl. I. 3 5. A

ABOUTIGE, ( Gcogr. ) petite ville d’Égypte, autrefois

Abyde, ObfcrYations fur ce Ueu. Suppl. I. 35. A

A B R

ABOYEUR, ( Omithol. ) différens noms de cet oifean.

Auteurs qui en ont parlé. Sa defeription. Suppl. I. 36, a. Qualité

de fa chair. Origine de fon nom. Ibid. A

ABRACADABRA, (Magie.) vertu fuppofée de cette

parole, magique. Maniéré dont ce mot myfterienx doit être

écrit. I. 33. A Difpofition 8c ufage des caraéteres de ce mot,

•ielon Sereuus Samomcus 3 ancien médecin. I, 34. a. Voyez

IX. 8 y . à. J v

, ABRAHAM, (Hijl./acr.) fils de Tharé. Hiftoire abrégée

de ce patriarche. Suppl. I. 36. A

I -d*™*™’ recherches fur le tems de la naiffance de ce

patnarchc. lu . Qucllo a ¿ ti /i/angue. XHLü^b, üe.a.

Quelle fut fa preifiiere religion. XIV. 473! m 439; * Son

frere. Suppl. I. 513. a. Sa femme. Ibid. IV. 737. a, A Examen

de l’expédient qu’il employa pour préferver fa vie, s’il étoit

Teconnu pour mari de Sara. XII. 344. a. État d’Agar dans la

inaifon d’Abraham. III. 829. A Alliance de Dieu avec Abraham.

I. 285. a. Circoncifion qui lui fut preferite. UI. 459. a.

L ’hofpitalité pratiquée par ce patriarche. VIII. 314. b. Observation

fur le lieu où Abraham reçut les anges. IX. 934 b^aee.

«z, A De l’arbre fous lequel il les reçut. XVL 150. A Liturgie

établie fous Abraham. IX. co6. a. Ce qu’on doit entendre par

le fein d’Abraham, dont il eft parlé dans l’évangile. XIV. 899. A

A b r a h a m , (Nicolas)jéiùite.XVI.447.b.

, ABRANTES, ( Géogr. ) ville de Portugal. Sa defeription.

Sa population. Suppl. L 36. A

ABRAXAS, (Hijl. des hcréjies.) ufage que les Bafilidiens

iaifoient de ce mot. I. 34. a. Les anciens n’ont donné de ce

mot aucune explication fatisfaifante. Godfrid Wendelin a

trouvé dans abraxas le myftere de la Trinité Sc de la Rédemption.

Le pere Hardouin a fuivi à-peu-près la même explication.

Selon M. Bafnage, ce mot tire ion origine des Egyptiens,

puifque l’on voit , dit-il, un grand nombre d’amulettes

fur lefquels eft un Harpocrate avec Te mot abraxas. Il ajoute

que ce mot barbare ne fignifie rien, 8c qu’il ne fert à exprimer

que des nombres. Ibid. A Mais cette derniere aflertion a été

Téfutée par M. de Beaufobre, qui montre par l’étymologie

grecque de ce mot, qu’il fignifie à la lettre, le beau , le magnifique

fauveur , celui qui guérit Us maux & qui enprcfcrve, 8c que

le fauveur n’étoit autre que le foleil. I. 3 ç. a.

A b r a x a s , ( Hijl. nat. ) pierres de ce nom. VIII. 206. A

• ABREGE, (Littér.) félon quelques critiques, les abrégés

font un des premiers fruits de l’ignorance 8c de la fainéantife -

où la barbarie a fait tomber les fiedes qui ont fuivi la décadence

de l’empire. Six différentes fortes d’abrégés. I. 3 e. a. Les abrégés

ont caufé des pertes irréparables à la république des

lettres. Utilités qu’ils ont procurées. Maniéré dont ils doivent

etre compofés pour être utiles. Ibid. A

Abrégé, différence entre un abrégé 8c un extrait. VI. 334. a.

Abrégés chronologiques. UI. 400. a.

A bré g é 0« A br é v ia t io n , (TacUcpaph. Iktir.') lettres

notes, caractères d’abréviation.I. 36 a.

| A br é g é , (partie de l'orgue.) affemblage de plufieurs rouleaux

par le moyen defquels on répand & l’on minfmet l’action

des touches dans une plus grande étendue. Defeription de

ce“ e1Pa«ie de l’orgue. I. 3 6. a. Voyez aufli XL. 616 a iSSil la d’m «■»¥> »• <*«

Abréviattur, on reproche aux abréviateurs d’avoir fouveut

donné lieu àlaperte des originaux. V . 8ao. i.

ABRÉVIATION, {Littér.) les rabbins font ceux qui emploient

le plus d abréviations. Ouvrage où fc trouve la plus

ample colleélion des abréviations romaines. I. 37. a.

■ Abréviation . explication de la plupart des abréviations numéraires

qui fe trouvent dans les auteurs, fur les monumens.

infcnptions & médailles , & de plufieurs autres dont rimeili-

gence eft également utile &néceffaire. Suppl. I. 36. b.

2 Abréviation, en quel tems les abréviations des Hébreux

f e “/ “ ' r 5’ S S S ’ b- 1°- Des abréviations employées

dans le droit. Expbcatron de eeUes dont on fe fert lorfqu’on

c ite, en matière de droit , foit civil, foit canon. HI. 48e. a

E S r a employées en citant le digefte. IV. 097. i.Obfer-

c f e e i « “r T " “ Ité, dans le Itylajudiciaire. V I .39.», b.

Caractères ufités parmi les anciens avocats. IL i t o a Les

X V ¿“ T 15 les publics, défendues par juftimen.

médtilks’ n f e f e 3 ?” u^age dans les inferiptions & les

* f e f V l î f e mr f X V -8l-7:■?’ ,dans kstab'eauxappellés

p l f e r d X e l f e a b LS o u nf e v . “ g f e d ë M

v °itdanS quelques mfcriptiûns de médallies. 'JlII 778 b

H •L>f s.aûréviations en pharmacie 8c en médecine. M h

Cell^ V-1/'tl0nS emPl°y^es Au tems de Ménécrate. X.

les b n â W i ” * en li Se dans auteurs anciens pour défiener

^ p ° « k & mcfures.XII, 854.4. Celles par le fq u e t fe n

ilMs “lïrcS'n.A B R

ïi’Æ-*“” « i . toa a Des a h r L ; „ r i „ L !l ^ labréviatton ana ou aa.

fotmute. VII..«87. - C e l t e d e s ' ^ e f e “ ^ ^ f e

‘•■*fecriturf s Par abréviations, n . 391. b. 647. ¿.XI lÜ &TAfer" r?'ACHÎOGRAPH'E' Buachygra- phie & CARACTERES. On trouve aufli à l’article particulier

r r j t qï e e 'alphabet, fes fignifications & ufages,'

¿ABRXVIA li“ re ’' ’abréviation. V

' I ’bm u v e r f

grand fervice à V Î g n k X i r é ^ f e L f e q f e l e T PlUS

d'augmenter les produits des p r k

fur l =f e 0CUr.er des eaux à la portée du c u l t i v a t f e b S

f e r k S S i - d ¿ i î f e e t i S f e ?

coCS e rdeCs f e f u r p r l ïX \ T i b d S ? 5 P0urJ a

rations néeeffaires pour cette conduite ’P r f e

etre arrofées en ménageant dans les peuvent,

éclufes. Ibid. an a Midi in« en“ ro‘“ Çommodes, des

ner l’eau l u r Î î Æ f e S S '

à recevoir les eaux Ibid h M« i j préparer la prairie;

wçaiKâ rmiÆrmæ IB§WÊ Bà lt accidentelles qui lavent les grands chr • ^r es ^

SÊ ¿fepeme eii sis m WMbhbb fe » B ^ , fans Penj e* Irngatu)n des prés dofft la terre eft

de chercher les foureeO - u t t e f e r a f e - f e 115' Vrai»

« p reffio,Vicieufe &

caufe que l a ^ H v m a l ^ 8 B. l f e f e ®„ f e s 9" ^ a i#lantèrne ^ planche II. roye^ voL IU. des planches, article ChaJJe,

A B R E x f e ^ ’■( 1 3*- f i

hudel que BeUorix, dont il S p » l ? d f e P f®

i s - jn z i s t

jSpk

tuent on d i r i i f e « ¿ E f e f e ïbri da” sf e ¡ardins. Com4

d’un mur, ftvOTabic aür ^ 2 loe Jve,;‘s deftruiteurs.L’abri

Sappi. 1. 53. b, compter d y prendre des bécafléç.