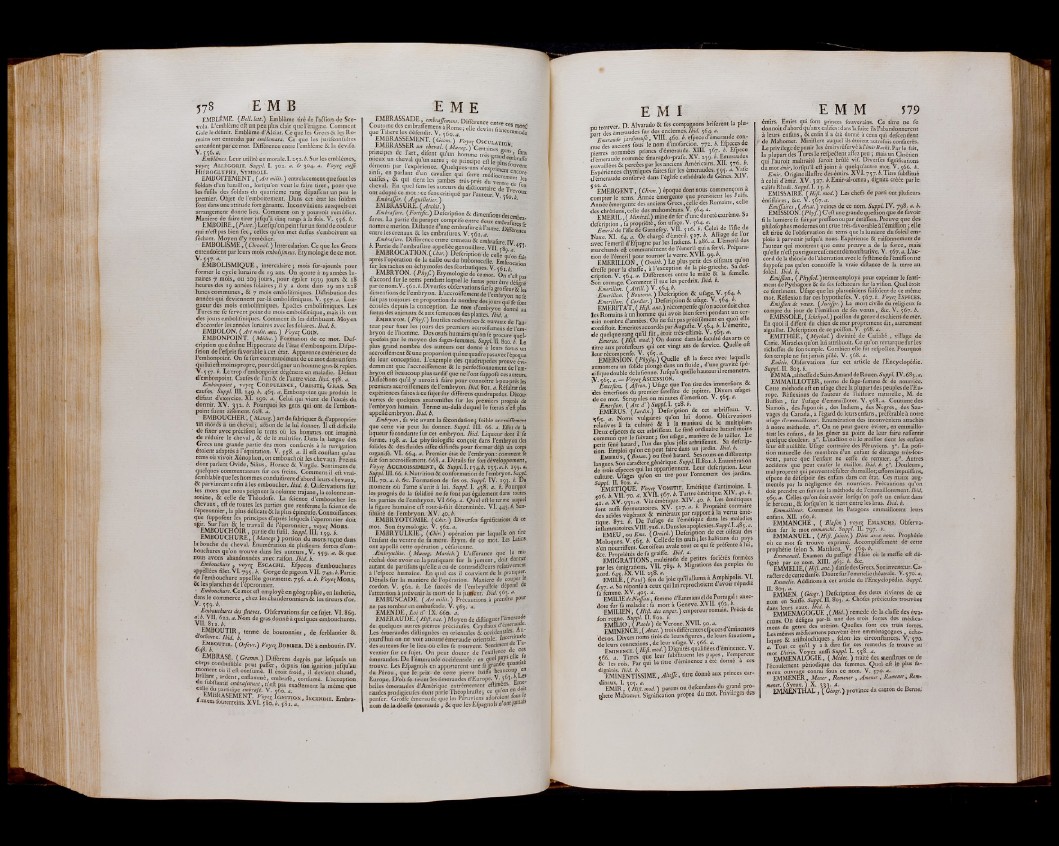

578 E M B E M E

EMBLÈME. {Bell, lett.') Emblème tiré de l’aétion de Sce-

volà. L’emblème cil un peu plus clair que l’énigme. Comment

Gale le définit. Emblème d’Alciat. Ce que les Grecs 8c les Romains

ont entendu par emblemata. Ce que les jurifconftiltes

entendent par ce mot. Différence entre l’emblcme 8c la devife.

.V.ççé.a. . * • * ,

Emblèmes. Leur utilité en morale.1. 25.2.b. Sur les emblèmes,

voye^ A l lé g o r i e . Suppl. I. 302. a. 6* 304. a. Voye£ aujji

H ié r o g ly p h e , Symbole.

EMBOITEMENT, ( Art milh. ) entrelacement que font les

foldats d’un bataillon, lorfqu’on veut le faire tirer, pour que

les fùfils des foldats du quatrième rang dépaffent un peu le

premier. Objet de l’emboitement. Dans cet état les foldats

font dans une attitude fort gênante. Inconvéniens auxquels cet

arrangement donne lieu. Comment on y pourrait remédier.

Maniéré de faire tirer iufqu’à cinq rangs à la fois. V . 556. b.

EMBOIRE, {Peint.) Lorfqu’on peint fur un fond de couleur

Îfui n’eft pas bien fec, celles qu’on met dèifus s’emboivent en

¿chant. Moyen d’y remédier.

EMBOLISME, (Chronol. ) Intercalation. Ce que les Grecs

entendoient par leurs mois embolifmeus. Etymologie de ce mot.

EMBOLISMIQUE , intercalaire ; mois fur-ajoutés pour

former le cycle lunaire de 19 ans. On ajoute à 19 années lunaires

7 mois, ou 209 jours, pour égaler 1939 jours. & 18-

heurcs des 19 années folaires; il y a donc dans 19 ans 228

lunes communes, & 7 mois embolifmiques. Diftribution des

années qui deviennent par-là embolifmiques. V. 557.42. Longueur

des mois embolifmiques. Epaâes embolifmiques. Les

Turcs ne fe fervent point du mois embolifmique, mais ils ont

des jours embolifmiques. Comment ils les diilribuent. Moyen

d’accorder les années lunaires avec les folaires. Ibid. b.

EMBOLON. {Art milit. une. ) Voyez C o in .

EMBONPOINT. ( Mcdcc. ) Formation de ce mot. Defcription

que donne Hippocratc de l’état d’embonpoint. Difpo-

fition de l’efprit favorable à cet état. Apparence extérieure de

l'embonpoint. On fe fert communément de ce mot dans un fens,

qui lui eft moinspropre, pourdéfigner un homme gras6c replet.

V.557. b. Le trop d'embonpoint dégénère en maladie. Défaut

d’embonpoint. Caufes de l’un 8c de l’autre vice. Ibid, 5 38. a.

Embonpoint, voye[ C o r p u l e n c e , O b é s i t é , G r a s . Ses.

caufes. Suppl. III. 249. b. 465. a. Embonpoint que produit le

défaut d’exercice. XL 290. a. Celui qui vient de l’excès du.

dormir. XV. 332. b. Pourquoi les gens qui ont de l’embonpoint

fuent âifement. 628. a.

EMBOUCHER ; ( Maneg. ) art de fabriquer 8c d’approprier

tin mords à un cheval; aélion de le lui donner. Il efl difficile

• de fixer avec précifion le tems où les hommes ont imaginé,

de réduire le cheval, 8c de le maîtrifer. Dans la langue des.

Grecs une grande partie des mots confacrés à la navigation

¿raient adaptés à l’équitation. V. 558. a. Il efl confiant qu’au

tems où vivoit Xénophon,on embouchoit les chevaux. Freins

dont parlent Ovide, Silius, Horace 8c Virgile. Sentimensde

quelques commentateurs fur ces freins. Comment.il eft vrai-.

fembhble que les hommes conduifirent d’abord leurs chevaux

& parvinrent enfin à les emboucher. Ibid. b. Obfervations fur!

les mors que nous peignent la colonne trajane, la colonne an-

tonme, 8c celle de Théodofe. La fcience d’emboucher les

chevaux, eft de toutes les parties que renferme la fcience de

l’éperonnier, la plus délicate 8c la plus épineufe.Connoiffiwces.

que fuppofent les principes d’après lefquels l’éperonnier doit

agir. Sur 1 art 8c le travail de l’éperonnier, voyez M o r s .

EMBOUCHÔIR, partie du fufil. Suppl. III, icq. b.

EMBOUCHURE, (Manège) portion du mors reçue dans

la bouche du cheval. Enumération de plufieurs fortes d’embouchures

qu’on trouve dans les auteurs, V. 559. a. 8c que

nous avons abandonnées avec raifon. Ibid. b.

Embouchure , voye{ E s c a c h e . Efpeces d’embouchures

appellées filet. VI. 795. b. Gorge de pigeon. VIL 742. b. Partie

de l’embouchure appellée gourmette. 756. a. b. Voyez M or s ,

8c les planches de l’cperonnier.

| Embouchure. Ce mot eft emplo/é en géographie, en lutherie,

dans le commerce, chez les chauderonniers 8c les tireurs d’or,

¡ g 559-*-

• ^mbouchures des fleuves. Obfcrvations fur ce fujet. VI. 869.

v i t ^22,<z- Nom de gras donné à quelques embouchures.

Vil. 811. b.

EMBOUTIR, terme de boutonnier, de ferblantier 8t

d’orfevre: Ibid. b.

648M®°^T1R* ( 0rf evr-) Voye[ B om b e r . Dé à emboutir. IV.

EMBRASÉ. ( Gramm.) Différcns degrés par lefquels un

corps combuftiblc peut pafler, depuis fqn ignition.jufqu’au

moment ou il eft confumé. Il étoit froid, il devient chaud,

H «dent .enflammé, embrafé, confumé. L’acception.

celle du participe embrafé. V. <00 acxaûemcnt la même que

>“ • a —

EMBRASSADE, mbrnfftmmt. Différence entre ces

Coutume des embraffemens à Rome- elle devimn- n’°s ,

que Tibere les défendit. V . b oa ‘‘ “'«nui.odc

EMBRASSEMENT. ( Giom. ) i w Oscirr

EMBRASSER un cb L l. ( A Z c ™ ' ^ ;

principes de l’art, difent qu’un homme très-erand 'k

mieux un cheval qu’un autre ; ce principe eft fé n „ , 7 airc

dementi par l’expérience. Quelques-uns s’exprlmem7 Vrat

amfi, en parlant d’un cavalier qui ferre médiocrTmT T

cuiffes , & qui tient les jambes très-prés du ventre j r “

cheval. En quel fens les auteurs du diftionnaire dé T ..

ont adopté ce mot : ce fens critiqué par l’auteur. V.

EmbraJJcr. { Aiguilleticr. ) 1 •

EMBRASURE. (Archit.)

Embrafure. (Fortifie.) Defcription 8c dimenfionsdesembr,

fures. La partie du parapet comprife entre deux embrafur«î*

nomme merlon. Diftance d’une embrafure à l’autre n:#»

entre les crenaux 8c les embrafures. V. 561. a. ence

Embrafure. Différence entre creneau 8c embrafure IV ne

b. Partie de l’embrafiire appellée eenouillere VII rft*n ’ É1H

EMBROCATION. ( Chir. ) Defcription de ceile qu’on fe*

après l’opération de la taille ou du bubonocdle. Embrocat

for les taches ou échymofcs des feorbutiaues V u

EMBRYON. ( Phyf. ) Etymologie de ce mot." On" n’eft Pas

d accord fur le tems pendant lequel le foetus peut être défiené

par ce nom. V. 5 61. ¿.Diverfes obfervationsfurIagroffeur8cle*

dimcnfionsdc 1 embryon. L’accroifTement de l’embryon nefc

fait pas toujours en proportion du nombre des jours qui fe font

écoules depuis la conception. Le nom d'embryon donné au

foetus des animaux 8c aux femences des plantes. Ibid. a.

E m b r y o n . {Phyf.) Inutiles recherches 8c travaux de l’auteur

pour fixer les jours des premiers accroiffemens de l’embryon

de l’homme. Des oeufs humains qu’on fe procure quelquefois

par le moyen des fages-femmes. Suppl.il. 800. b. Le

plus grand nombre des auteurs ont donné à leurs foetus un

accroiflement 8c une proportion qui ne quadre pas avec l’époque

de leur conception. L exemple des quadrupèdes prouve évidemment

que l’accroiffement 8c le perfectionnement de l’embryon

eft beaucoup plus tardif que ne l’ont fuppofé ces auteurs.

Difleétions qu’i ly aurait à faire pour connoitre à-peu-près les

premiers accroiflemens de l’embryon. Ibid. 801 .a. Réfultat des

expériences faites à ce fujerfur différens quadrupèdes. Découvertes

de auelques anatomiftes fur les premiers progrès de

l’embrvon humain. Terme au-delà duquel le foetus n’eft plus

appelle embryon. Ibid. b.

Embryon, fa vie avant la fécondation; foible accroiflement

que cette vie peut lui donner. Suppl. III. 66. a. Effet de la

liqueur fécondante fur cet embryon. Ibid. Liqueur dont il fe

forme. 198. a. Le phyfiologifte conçoit dans l’embryon des

folides 8c des fluides affez diftinfts pour former déjà un corps

organifé. VI. 664. a. Premier état de l’embryon : comment fe

fait fon accroiffemcnt. 668. a. Détails fur fon développement,

Voye[ A c c r o i s s e m e n t , 8c Suppl. 1.134.E 135.a.b. 199.a.

Suppl. III. 66. ¿.Nutrition 8c conformation de l’embryon.SuppL

111. 70. a. b. Grc. Formation de fes os. Suppl. IV. 193. b. Du

moment-où Paine s’unit à lui. Suppl. I. 438. a. b. Pourquoi

les progrès de la folidité ne fe font pas également dans toutes

les parties de l’embryon. V I 669. a. Quel eft le terme auquel

la figure humaine eft tout-à-fait déterminée. VI. 443. b. Sen-

fibilité de l’émbryon. XV. 40. b.

EMBRYOTOMIE. ( Chir. ) Diverfes fignifications dS ce

mot. Son étymologie. V. 562. a.

EMBRY ULKIE, CChir. ) opération par laquelle on tire

l’enfant du ventre de la mere. Etym. de ce mot. Les Latins

ont appellé cette opération , céfarienne.

-Embryulkie. {Maneg. Maréch.) L’affurance que le maréchal

doit avoir en la pratiquant fur la jument, doit donner

autant de partifans qu’elle a eu de contradiâeurs relativement

à l’efpece humaine. En quel cas il convient de la pratiquer.

Détails fur la maniere de l’opération. Maniere de couper le

cordon. V. 562. b. Le fuccés de l’embryulkie dépend de

l’attention à prévenir la mort de la junfenr; Ibid. 563. ».

EMBUSCADE. {Art milit.) Précautions à prendre pour

ne pas tomber en embufeade. V. 563. a.

EMENDE, Zoi.d' IX. 660. a. I

EMERAUDE. (HiJl.nat. ) Moyen de diftinguer ¡’émeraude

de. quelques autres pierres précicufes. Cryftaux d’émerauue.

Les émeraudes diftinguées en orientales 8c occidentales. Au-

1 jourd’hui on ne voit aucune émeraude orientale. Incera1“ ï

des auteurs fur le lieu-où elles fe trouvent. Sentiment de *

vernier fur ce fuier. On peut douter de l’exiftence de

émeraudes. De l’éirçeraude occidentale ; en

trouve. Les Efpagnols en apportèrent une fi_grânde q

du Pérou, que le prix- de cette pierre baifla beaucoup

Europe, D’oufo tirent les émeraudes d’Europe. V- 563- •

belles émeraudes d’Amérique extrêmement eftimées.

raudes nrodigieufos dont parle Théophrafte; ce qu on en

penfer. Grofle émeraude que les Péruviens adoraient ions

nom deia-déeffe émeraude, 8c que les Efpagnols n ont/,

E M I

trouver. D. Alvarado& fes compagnons briferent la plu-

mrt des émeraudes fur des enclumes. Ibid. 564. a.

P Emraui' jardineufe. VIII. 460. A efpece d émeraude connue

des anciens fous le nom d mofare,on. 77a. i- Efpeces de

pierres nommées primes d émeraude. XIII. 367. b. tfpece

S’émcraudenommée fmaragdo-prafe.XV. 239.EEmeraudes

travaillées 8c percées par les anciens Américains. XII. 576. b.

Expériences chymiques faites fur les émeraudes. 595. a Vafe

d’émeraude confervé dans l’églife cathédrale de Gênes. XIV.

5*2>tf* " ’ v , V ; V ' . I I „ s

EMERGENT, {Citron. ) époque dont nous commençons a

compter le tems. Année émergente que prenoiem les Juifs.

Année émergente des anciens Grecs, celle des Romains, celle

des chrétiens,celle des mahométans. V. 564.4*.

EMER1L , {Minéral.) mine de fer d’une dureté extrême. 5a

defcription, fa propriété, fon ufage. V .^564.£ .

Emeril de M e de Garnefey. VU. 516. b. Celui de 1 îfle de

Naxe. XI. 64.4*. Or chargé d’émeril. 527.^. Alliage de 1 or

avec l’émeril d’Efpagne par les Indiens. 1. 286. a. L émeril des

marchands eft communément de l’émenl qui a iervi. ^réparation

de l’émeril pour tourner le verre. XV U. 99. b. -

EMERILLON, {Omith.) Le plus petit des oifcaux quon

«Treffe pour la cliaffe, à l'exception de la pie-grieche. ha defcription.

V . <64... Différences entre le maie & la femeUe.

Son courage. Comment il tue les perdrix. Ibid. b.

Emerillon. íArttíl.') V. «64..,é. , . , ,

- Emerillon. (ieeron/i.) Defcription & ufage. V. 564. é.

Emtrillon. (Cordicr.) Defcription & ufage. V. 564;. b.

EMER1TAT, (Hiß. dnc.) récompenfe qu on accordoitchez

les Romains à un homme qui avoir bien fervi pendant un certain

nombre d'années. On ne fait pas préciftment en quoi elle

confiftoit. Emerites accordés par Augujte. V.SO4. b. Lémentc,

■le quelque rang qu'il « t . étoit trés-eftimé. V. <6«.c.

Emente. ( tffl.mod. ) On donne dans la faculté des arts ce

litre aux profeffeurs qui ont vitigt ans de fervtce. QueUe eit

leur récompenfe. V. 565. a. . - .

EMERSION. (Pbyfiq.) Quelle eft la force avec laquelle

remontera un foUde plongé dans un fluide, d une gravité fpé-

cifique double delafienne. Jufqu’à quelle hauteur il remonctra.

ÍV. «6«. a. -» ^ « { A s c e n s io n . S | ..

Emtrfm. ( Aßron. ) Ufage que l’on ure des immerfioiB oc

'ries émeriions du premier (aiellite de juplter. Divers ufages

decemot. Scrupules ou minutes d'émerfion. Y . 563...

Emtrfion. (Arc d‘ )Snpp!A. 328. b. ,

EMERUS. (Jardin) Defcription de cet arbriffeau. V.

j, Noms vulgaires qu’on lui donne. Obfervations

relatives à fa culture 8c à la maniere de le multiplier.

Deux efpeces de cet arbriffeau. Le féné ordinaire batard moins

commun que le fuivant ; fon ufage, maniere de le tailler. Le

petit féné batard , l’un des plus jolis arbnffeaux. Sa defcription.

Emploi qu’on en peut faire dans un jardin. Ibid.b.

Emerus (Botan. ) ou féné batard. Ses noms en différentes

laneucs. Son caraôere.générique. 5«pp/.II.8oi.¿. Enumération

de trois efpeces qui lui appartiennent. Leur defcription. Leur

culture. Ufages qu’on en tire pour l’ornement des jardins.

Súppl. IL 802. a. . j* • • T

EMÉTIOUE. Voyez Vomitif. Emétique d antimoine. 1.

,06. b. VIL 70. e. XVÎL 567. b. Tartre émétiqiie. XIV. 4°. i.

l i a XV.031.0. Vinèmétique.XIV. 40. b. Les émétiques

font auffi fternutatoires. XV! 317- «• ‘ “ " T 1?

des acides végétaux & minéraux par rapporté la venu émé-

tique 87a. b. De l'ufage de l’éménque dans les maladies

àntlammatoires.VIlL726.è. DaiKlesapoplex1es.51tppi.L483.il.

EMEU ou Eme. (Omith.) Defcnpnon de cet oifeau des

Moluques! V. 363. b. Celle de fes cents; les habitons du pays

s'en nourriffent. Cet oifeau avale tout ce qu. fe préfente à lui,

&c. Propriétés de fa graiffe. Ibid. a.

EMIGRATIONS, multitude de petites fociétés formées

par les émigrations. VIL 789. b. Migrations des peuples du

nord. 645. WC. VII. 238. a. » a u * r» v t

EMILE, (Paul) feu de joie qu il alluma à Amphipobs. VI.

637.4*. Sa réponfe à ceux qui lui rcprochoient d avoir répudié

fa femme. XV. 405. a. .

EMILIE deNajfau, femme d’Emmanuel de Portugal : anecdote

fur fa maladie: fa mort à Genevè.XVII. 562. b. _

EMILIEN, (Hifi, desemper.) empereur romam. Précis de

fon regne. Suppl. II. 802. b.

EMÍLIO, (Paolo ) de Verane. XVII. 90. a.

EMINENCE, ( Anat. ) trois différentes efpeces d’éminences

des os. Divers noms tirés de leurs figures, de leurs fituations,

de leurs connexions, de leur ufage. V. 5 ,,, . v

Eminence. ( Hift. mod.) Dignités qualifiées d éminence. V.

<66 41 Titres que leur fubftituent les papes, 1 empereur

8c "les "rois. Par qui le titre d’éminence a été donné à ces

^'ÏmINENTISSIME, Altcft, titre donné aux princes cardinaux,

I. 30f. a. , . , , .

EMIR, (Hift.mod.) parens oudefeendans du grand pro-

M-aL. ; nvnnrp fin mot. PriVlleECS des

E M M 579

émirs. Emirs qui font princes fouverains. Ce titre ne fe

donnoit d’abora qu’aux califes : dans la fuite ils 1’abandonnerent

à leurs enfans, 8c enfin il à été donné à ceux qui defeendént

de Mahomet. Miniftere auquel ils êtoient autrefois confacrés.

Le privilège depunir les émirsréfervé kFérnirBachi. Par le fait,

la plupart des Turcs le refpeélent affez peu ; mais un Chrétien

qui l’auroit maltraité ferait brûlé vif. Diverfes fignifications

du mot émir, lorfqu’il eft joint à quelqu’autre mot. V.' 566. b.

Emir. Origine illuftrc des émirs. XVI. 757. ¿.Titre fubftitué

à celui d’émir. XV. 327. b. Emir-al-omra, dignité créée par le

calife Rhadi. Suppl. T. 15. b.

EMISSAIRE. (H'ifl.mod.) Les chefs de parti ont plufieurs

émîffaires , Ôté. V. 567.4*.

Emijfaires, (Anat.) veines de ce nom. Suppl. IV. 798. a. b.

EMISSION. (Phyf.) C’eft une grande queftion que de favoir

fi la lumière fe fait par preffionou par émiifion. Preuve que des

philofophes modernes ont crue tres-favorable à l’émiftion ; elle

eft tirée de l’obfervation du tems que la lumière du foleil emploie

à parvenir jufqu’à nous. Expérience 8c rationnement de

l’auteur qui montrent que cette preuve a de la force, mais

qu’elle n’eft pas rigoureufementdémonftrative. V. <67. a. L’accord

de la théorie de l’aberration avec le fyftêmedel’émiftionne

foppofe pas qu’on connoiffe la vraie diftance de la terre au

foleil. Ibid. b.

Emiffion, ( Phyflol. ) terme employé pour exprimer le fenti-

ment dePythagore 8c de fes feélateurs fur la viuon. Quel étoit

ce fentiment. Ufage que les platoniciens faifoicntde ce même

mot. Réflexion fur ces hypothefes. V. 567. b. Voye[ Espèces.

Emiffion de vaux. (Jurifpr. ) La mort civile du religieux fe

compte du jour de l’èmiffion de fes voeux, 8cc. V. 567. b.

EMISSQLE, (Ichthyol.) poiffon du genre des chiens de mer.

En quoi il différé du chien de mer proprement dit, autrement

aiguillât. Defcription de ce poiffon. V. 568.4*.

EMITHÉE, (Mythol.) divinité de Caftabé , village de

Carie. Miracles qu’on lui attribuoit. Ce qu’on remarque fur les

richcffes de fon temple. Combien elle fut refpeâéc. Pourquoi

fon temple ne fut jamais pillé. V. 568. a.

Emitée. Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.

Suppl. II. 803. b.

EMMA ,abbeffe de Saint*Amand de Rouen .Suppl. IV. 683. a.

EMMAILLOTER, terme de fage-femme 8c de nourrice.

Cette méthode eft en ufage chez la plupart des peuples de l’Europe.

Réflexions de l’auteur de l'iiiftoirc naturelle, M. de

Buffon , fur l’ufage d’emmailloter. V . 568.41. Coutume des

Siamois, des Japonois, des Indiens, des Ncgres, des Sauvages

du Canada, à l’égard de leurs enfans, préférable à notre

ufage d’emmailloter. Enumération des inconvéniens attachés

à notre méthode. i°. On ne peut guere éviter, en emmaillotant

les enfans, de les gêner au point de leur faire reffendr

quelque douleur. 20. L inaétion où le maillot tient les enfans

leur eft nuifible. Ufage contraire des Péruviens. 30. La position

naturelle des membres d’un enfant fe dérange trés-fou-

vent, parce que l’enfant ne ceffe de remuer. 40. Autres

accidens que peut caufer le maillot. Ibid. b. 50. Douleurs,

mal-propreté qui peuvent réfultcr du maillot; efforts impui/lâns,

efpece de déiefpoir des enfans dans cet état. Ces maux augmentés

par la négligence des nourrices. Précautions qu’on

doit prendre en fuivant la méthode de l'emmaillotement. Ibid.

569.4*. Celles qu’on doit avoir lorfqu’on pofe un enfant dans

le nerccau, 8c lorfqu’on le tient entre les bras. Ibid. b.

Emmailloter. Comment les Patagons emmaillotent leurs

enfans. XII. 160. b.

EMMANCHÉ , ( Blafon ) voyeç Em a n ch e . Obferva-

tion fur le mot emmanché. Suppl. II. 797- ¿*

EMMANUEL , (Hift. fainte.) Dieu avec nous. Prophétie

1 où ce mot fe trouve exprimé. Accompliffcment dé cette

prophétie félon S. Matthieu. V. <69. b. n .

Emmanuel. Examen du paffage d’Ifaïe ou le meffie eft dé-

figné par ce nom. XIII. 463. b. 8cc.

EMMELIE, (Hift. 4inc.) danfe des Grecs. Son inventeur. Ca-

raftere de cette danfe. Doute fur l’emmelie théâtrale. V.570.4*.

Emmelie. Additions à cet article de l’Encyclopédie. Suppl.

^'emIvIEN. ( Géogr.) Defcription des deux rivieres de ce

nom en Suiffe. Suppl. II. 803.4*. Chdfes précieufes trouvées

dans leurs eaux. Ibid. b.

EMMENAGOGUE y(Méd.) remede de la claffe des évacuai

». On défigna par-là une des trois fortes des médica-

mens du genre des utérins. Quelles font ces trois fortes.

Les mêmes médicamens peuvent être emménàgogues, écho-

liques 8c ariftolochiques , félon les circonftances. V/570.

a j out ce qu’il y a à dire for ces remedes fe trouve au

niot Utérin. Voyez auffi Suppl. L 558. a.

EMMENALOGIE , ( Médec. ) traité des menftrues ou de

l’écoulement périodique des femmes. Quel eft lp plus fameux

ouvrage connu fous ce nom. V. 570. a.

EMMENER, Mener , Remener , Amener, Ramener, Rem•

"“ S & Î T H l Î province du canton de Berne;