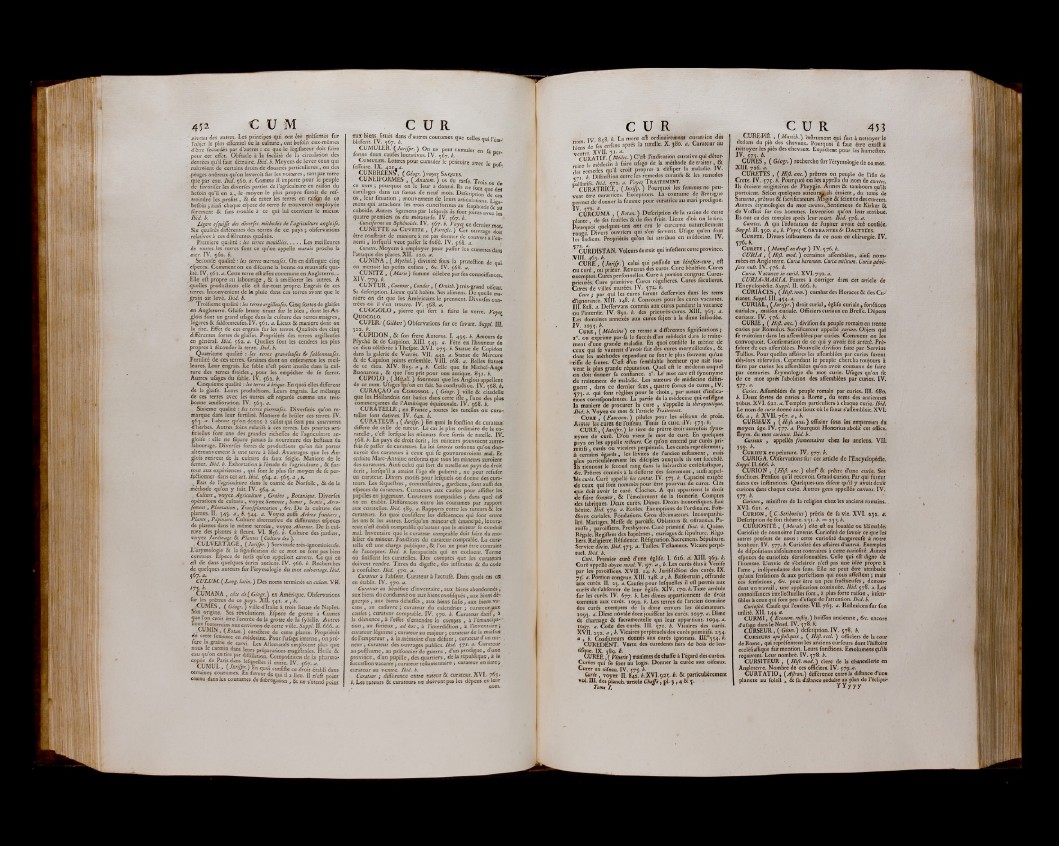

CÜM C U R

pivcau des autres. Les principes qui ont été préfentés fur

j’objet le plus effemiel de la culture, ont befoin eux-mémes

■d'être fécondes par d’autres : ce que le lceiflatcur doit faire

pour cet effet. Obitacle à la facilité de la circulation des

denrées qu’il faut détruire, lbid. b. Moyens de lever ceux qui

naiiroient de certains droits de-douanes particulières , ou des

péages onéreux qu’on leveroit fur les voitures , tant par terre

que par eau. lbid. 560. 4. Gomme il importe pour le peuple

de favorifer les diverfes parties de l’agriculture en raiion du

befoin qu’il en a,, le moyen le plus propre feroit de ref-

treindre les. profits, 8c de taxer les terres en raifçn de ce

befoin ; ainfi chaque efpece de terre fc trouveroit employée

furemenr 8c ûuis trouble à ce qui lui convient le mieux.

lbid. b.

Légère efquiffc des diverfes mithodes de l’agriculture angloife.

Six qualités différentes des terres de ce pays ; obfervations

relatives à ces différentes qualités.

Première qualité : les terres mouillées. . . . . Les meilleures

de toutes les terres font ce qu’on appelle marais proche la

mer. IV. 560. b.

Seconde qualité : les terres mameufes. On en diflingue cinq

efpeces. Comment on en difeerne la bonne ou mauvaife qualité.

IV. 561.4. Cette terre cft affez commune en Angleterre....

Elle cft propre au labourage , 8t à améliorer les autres. A

quelles produirons elle cil fur-tout propre. Engrais de ces

terres. Inconvénient de la pluie dans ces terres avant que le

j ’rain ait levé. lbid. b.

Troifieme qualité : Us terres argilleufes. Cinq fortes de glaifes

en Angleterre. Glaifc brune tirant fur le bleu, dont les An-

.glois font un grand ufâec dans la culture des terres maigres,

légères & fâblonncufês. IV. 561. a. Lieux & manière dont on

la tire. Effet de ces engrais fur les terres. Qualités des cinq

différentes fortes de glaifes. Propriétés des terres argilleufes

en général, lbid. 562. a. Quelles font les cendres les plus

propres â féconder la terre, lbid. b.

Quatrième qualité : les terres graveleufes O fablonneufes.

Fertilité de ces terres. Graines dont on ememence les meilleures.

Leur engrais. Le fable n’efl point inutile dans la culture

des terres froides, pour les empêcher -de fe ferrer.

Autres ufàges 'du fable. IV. 562. b.

, Cinquième qualité : Us terres à brique. En quoi elles différent

de la glaife. Leurs productions. Leurs engrais. Le mélange

de ces terres avec les autres eft regardé comme une très-

bon ne amélioration. IV. 563. a.

Sixième qualité : Us terres pierreufes. DiveWités qu’on remarque

dans leur fertilité. Maniéré de brûler ces terres. IV.

563. a. Labour qu’on donne à celles qui font peu couvertes

tfherbes. Autres foins relatifs à ces terres. Les prairies artificielles

font une des grandes richeffcs de l’agriculnire angloife

: elle ne iêparc jamais la nourriture des befliaux du

-labourage. Diverfes fortes de productions qu’on fait porter

alternativement i une terre à bled. Avantages que les Anal

ois retirent de la culture du faux feigle. Maniéré de le

temer. lbid. b. Exhortation à l’étude de 1 agriculture, 8c fur-

tout aux expériences, qui font le plus fur moyen de fc perfectionner

dans cet art. lbid. 564. a. 565. a , t>.

, Etat de l’agriculture dans le comté de Norfolk, & de la

-méthode qu’on y fuit. IV. 564. a.

, Culture, voyez Agriculture , Grains , Botanique. Diverfes

opérationsde culture-, voyez Semence t Semer , Semis, Arro-

fement, Plantation, Transplantation , ère. De la culture des

plantes. II. 343. a. b. 344, a. "Soyez aufli Arbres fruitiers ,

Plante, Pépinière. Culture alternative de différentes efpeces

de plantes dans le même terrein, voyez Alterner. De la culture

des plantes à fleurs. VL 856. b. Culture des jardins,

voyez Jardinage 8c Plantes ( CuUure des ).

. CULVERTAGE, ( Jurifpr. ) Servitude très-ienominieufe.

L’étymologie 8c la lignification de ce mot ne lont pas bien

connues. Efpece de ferfs qu’on appelloit cuve rts. Ce qui en

eft dit dans quelques écrits anciens. IV. 566. b. Recherches

de quelques auteurs fur ¡’étymologie du mot culvertage. lbid.

qfrj.a.

CULUM. (Lartg. latin.) Des noms terminés en culum. VH.

CUMANA , cote de (Géogr.) en Amérique. Obfervations

fur les prêtres de ce pays. XIL <41. a , b.

•CUMES | ( Géogr.) ville-d’Italie à trois lieues de Naples.

Son origine. Scs révolutions. Efpece de grotte à Cumes

que Ton croit être l’entrée delà grotte de la fybille. Autres

<mMrwrC/n* 3UXCnv‘rons de cette ville. Suppl. IL 6(6. a.

V.UM1N, ( Eotan. ) caradere de cette plante. Propriétés

de cette fenence en médecine. Pour l’ufâge interne, on préféré

-la graine de carvi. Les Allemands emploient plus que

nous le carmin dans Ici:,* préparations maullralcs. Huile &

ean qn on en rtre pa, dffllarfoi CnmpofniS. de la pharma-

, « cn.teïlV. ,67. a

CUMUL, ( Jun/pr.) En quoi tortille ce droit établi dans

«naine* courûmes, tn farenr de qui il a lieu. Il n'ert point

«mou dans les coutumes de ûtbregariou, & ne s’étend Liât

aux biens flttiés dans d’autres coutumes que celle« mi! iv. .

bliffenr. IV. 567. b. 4 C*

CUMULER. ( Jurifpr. ) On ne peut cumuler en fa ner.

fonne deux caufcs lucratives. IV. 567. é. 1

Cumuler. Lettres pour cumuler le pétiroirc avec le n,.r

lefloirc. IX. 421.4. “ *

CUNBRÉENy, {Géogr.)voyez Saques.

CUNEIFORMES , ( Anatom. ) os du tarfe. Trois o* d»

ce nom ; pourquoi on le leur a donné. Ils ne font aul,\f*

cartilages dans un foetus de neuf mois. Defeription de ce«

os, leur fituation ; mouvement de leurs articulations. Liea-

mens qoi attachent les trois cunéiformes au feaphoidc & au

cuboidc. Autres ligamens par lefqucls ils font joints avec les

quatre premiers os du métatarfe. IV. 567. b.

r u ï f u ™ SM noUt- IV* É É b: / m % dernier mot.

CUNETTE ou C u v e t t e , {Fortifie. ) Cet ouvrage doit

être confirait de manière à ne pas donner de converti l’ennemi

, lbrtqu’il veut paffcr le roffé. IV. 568. a.

Cunette. Moyens i employer pour paffcr les cuncttcsdans

l’attaque des places. XII. 120. a.

CÜNINA, ( Mythol.) divinité fous la protcâion de qui

on mettoit les petits cnfàns , Oc. IV. 568. a.

CUNITZ, (Marie) femme célébré par fes connoiffances.

XIV. 779. b.

CUNiUR , Contour, Condor, ( Ornith.) très-grand oifeau.

Sa defeription. Lieux qu’il habite. Scs alimem. De quelle ma-

nierc on dit que les Américains le prennent. Diverfes contrées

pli il s’en trouve. IV. 568. 4,

CUOGOLO , pierre qui fert i faire le verre. Voyez

Q u o c o lo . '

CUPER. (Gilbert ) Obfervations fur ce favant. Suppl. IIL

322. b.

CUPIDON, & (on frerc Anteros. I. 495. b. Amours de

Pfyché & de Cupidon. XIII. <43. 4. Féte en l'honneur de

ce dieu célébrée à Thcfpic. XVI. 275. b. Statue de Cupidon

dans la galerie de Serrés. VII. 442. a. Statue de Mercure

8c de Cupidon joints enfcmblc. VIIL 168. a. Belles flatues

de ce dieu. XIV. 825. a , b. Celle que fit Michcl-Ange

Buonarota , 8c que l’on prit pour une antique. 831. b.

CUPOLO , ( Métal!. ) fourneau que les Anglois appellent

de ce nom. Ufagcs qu’on en fait. Sa conflruâion. IV. 568. b.

CURAÇAO ou C o r o s s o l , ( Géogr. ) ville 8c citadelle

que les Hollandois ont bâties dans cette ifle , l’une des plus

commerçantes de l’Amérique équinoxalc. IV. <68. b.

CURATELLE ; en France, toutes les tutelles ou curatelles

font datives. IV. 642. b.

CURATEUR, ( Jurijp. ) En quoi la fonQion de curateur

différé de celle de tuteur. Le cas le plus ordinaire de la curatelle

, c’cfl lorfquc les mineurs font forns de tutelle. IV.

568. b. En pays de droit écrit, les mineurs pouvaient autrefois

fc palier de curateurs. La loi Uetoria ordonna qu’on donneront

des curateurs à ceux qui fc gouverneroient mal. Et

en fuite Marc-Antoinc ordonna que tous les mineurs auroient

des curateurs. Ainfi celui qui fort de tutelle en pays de droit

écrit, lorfqu’ii a atteint 1 âge de puberté, ne peut refufer

un curateur. Divers motifs pour Icfqueis on donne des curateurs.

Les féqucflres, commiffaires, gardiens, font auffi des

efpeces de curateurs. Curateurs aux caufcs pour afliflcr les

pupilles en jugement. Curateurs comptables ; dans quel ca*

on en établir. Différences entre les coutumes par rapport

aux curatelles, lbid. 589. 4, Rapports entre les tuteurs oc les

curateurs. En que« confiflent les différences qui font entre

les uns & les autres. Lorfqu’un mineur cil émancipé, ^curateur

n’cfl établi comptable qu’autant que le mineur fe conduit

mal. Inventaire que le curateur comptable doit faire du mobilier

du mineur. Fondions du curateur comptable. La curatelle

eft une charge publique, & l’on ne peut être contraint

de l’accepter, lbid. b. Incapacités qui en excluent. Terme

ou flniffem les curatelles. Des comptes que les curateurs

doivent rendre. Titres du digefte, des infiitutes 8c du code

â confulter. lbid. <70. 4.

Curateur i l’abfenr. Curateur i l’accufé. Dans quels cas 00-

en, é¿t.a..bc lii:t.. iIV\ ,r .

Curateur au bénéfice d’inventaire, aux biens abandonnés,

aux biens du condamné ou aux biens conflfqués, aux biens dé-,

guerpis, aux biens délaiflés, aux biens iâifis, aux biens va-

cans , au cadavre} curateur du calendrier ; curateur aux

caufcs curateur comptable. IV. 570. b. Curateur datif, i

la démence, k l’effet d’entendre le compte , â 1’émancipa-'

don , au furieux, ad hoc , â llnterdidion , à l’inventaire }

curateur légitime ; curateur au majeur ; curateur de la maifon

de l’empereur, k la mémoire d’un défunt ; curateur d’un mi- ,

neur ; curateur des ouvrages publics, lbid. 571. *• Curateur

au pofîhume, au prifonnier de guerre, d’un prodigue, d’une

province, d’un pupille, des quartiers, de la république, i la

fucceffion vacante ; curateur teflamentaire ; curateur en titre j

curateur au ventre, lbid. b.

Curateur i différence entre tuteur 8c curateur, XVL W '

b. Les tuteurs 8c curateurs ne doivent pas les dépens en leur

nom.

C U R

TV 8<8 é La mere eft ordinairement curatrice des

Mens de Vcs cnfàns après la tutelle. X. 380. ». Curateur au

yC'cVRATlE IMldec. ) Ccft l ’indication curative qui détermine

le médecin h faire ufage de la méthode de traiter g

des remèdes qu’il croit propres à difliper la maladie. IV.

b Diflinclion entre les remèdes curatifs & les remèdes

palliatifs, lbid. ¡m u. VoycFT r a i t e m e n t .

CURATRICE, ( ) Pourquoi les femmes ne peuvent

être curatrices. Exceptions. La coutume de Bretagne

permet de donner la femme pour curatrice au mari prodigue.

IV. 57®* et.

CURCUMA , ( Botan. ) Defeription de la racine de cette

plante, de fes feuilles & de fon fruit. Lieux d’où on le tire.

Pourquoi quelques-uns ont cru le curcuma naturellement

rouge. Divers ouvriers qui s’en fervent. Ufage qu en font

les Indiens. Propriétés qu’on lui attribue en médecine, IV.

*7CURDISTAN. Voleurs de nuit qui infeftent cette province.

.VICIIU. R46E3,. 1( J urifp.) celui qui pof~fe d1 e un bléjn éjafte e-cure , ctat

ou curé, ou prieur. Revenus des cures. Cure bénéfice. Cures

exemptes. Cures perfonncllcs. Cure ?i portion congrue. Cures-

prieurés. Cure primitive. Cures régulières. Cures fécuhercs.

Cures de villes murées. IV. 572. b. _

Cure : par qui les cures furent dcffcrvics dans les tems

¿’ignorance. XIII. 148. b. Concours pour les cures vacantes.

IIL 828. 4. Dcffcrvans commis aux cures pendant la vacance

ou l’interdit. IV. 892. b. des pricurés-curcs. XIII. 363.. a.

Les domaines annexés aux cures fujets à la dime inféodée.

C u r e * , {Médecine) ce terme a différentes figtiifications;

i°. on exprime par-là le fuccés d’un médecin dans le traitement

d’une grande maladie. En quoi confiflc le mérite de

ceux qui fe vantent d'avoir fait des cures merYCtllcufcs, &

dont les méthodes cependant ne font le plus fouvent qu’un

•tiffu de fautes. C’cft d’un fcmblable bonheur que naît fou-

vent la plus grande réputation. Quel cft le médecin auquel

on doit donner (à confiance, a". Le mot cure eft fynonyme

de traitement de maladie. Les auteurs de médecine diitin-

guent , dans ce dernier fens , quatre forte» de cures, IV.

<73. 4. qui font réglées pour le choix, par autant d’indications

corrcfpondantes. La partie de la médecine qui enfélgne

la maniéré de procurer la cure , s’appelle la thérapeutique,

lbid. b. Soyez ce mot & l’article Traitement.

C u r i , ( Pauconn. ) pilules pour les oifeaux de proie.

Armer les cures de l’oifcau. Tenir fa cure. .IV. 573. b.

CURÉ, (Jurifpr.) le titre de prêtre étoitautrefois fvno-

nyme de curé. D’où vient le mot de curé. En quelques

pays on les appelle refleuri. Ce qu’on entend par curés primitifs

, curés ou vicaires perpétuels. Les curés repréfentent,

à certains égards » les lévites de l’ancien teftament, mais

plus particulièrement les difciples auxquels ils ont fuccédé.

Ils tiennent le fécond rang dans la hiérarchie ccdéfiaftique,

€ec. Prêtres commis à la defferte des facrcmens, aufli appcl-

lés curés. Curé appellé bis cantat. IV. 573. b. Capacité exigée

¿c ceux qui font nommés pour être pourvus de cures. Clés 3ue doit avoir le curé. Cloches. A qui appartient le droit

e faire fonnèr, 8c l’émolument de la fonncric. Comptes

des fabriques. Deux curés. Dîmes. Droits honorifiques. Eau

bénite, lbid. 574. 4. Ecoles. Exemptions de l’ordinaire. Foh-

ftions curiales. Fondations. Gros décimatcurs. Incompatibilité.

Mariages. Mcffe de paroiffe. Oblations 8c offrandes. Pa-

roiffe, paroifliens. Presbytère. Curé primitif, lbid. b. Quétc.

Régale. Rcgiftrcs des baptêmes, mariages 8cfépulturc. Kegu-

lÎCrS ers. Religieux.Rc’’ Réfidcncc. Réfiénation.DI/ïahuhah C-Sacremens.irr/.m/-n-. Sépulture,SAnnlriu-p

Service

crvicc divin. lbid. 573* Tailles. Tcftamcns. Vicaire perpédc

tuel. lbid. b.

Curé. Premier curé d’une églife. I. 616. a. XIII. 369. b.

Curé appellé doyen rural. V. 97. a t b. Les curés élus à Vcnifc

par les paroifliens. XVII. 14. b. Jurifdiélion des curés. IX.

7.5; 4. Portion congrue. XIII. 148. a, b. Baife-main, offrande

aux curés. II. 23.4. Caufcs pour Icfauelles il cft permis aux

curés de s’abfcntcr de leur egliic. XÎV. 170. ¿.Taxe arrêtée

fur les curés. IV. 677. b. Les dîmes appartiennent de droit

commun aux curés. 1092. b. Les terres de l’ancien domaine

des curés exemptes de la dime envers les décimatcurs.

1093. 4. Dime nôvaledont jouiffent les curés. 1097. a. Dime

charnage 8c facramcntcllc qui leur appartient. 1094. a.

1097. 4. Code des curés. III. 571. b. Vicaires des curés.

XvII. 232. 4, b. Vicaires perpétuels des curés primitifs. 234.

4 , b. Coadjutcurs donnés aux curés ignorans. 111*554. b.

CUREDENT. Vertu des curedcnts faits de bois de lcn-

tifmic. IX. 389. b.

CURÉE ¿(Vénerie) maximes de chaffe à l’égard des curées.

Curées qui te font au logis. Donner la curée aux oifeaux.

Curer un oifeau. IV. 575. b.

Curée , voyez II. 84a. é. XVI. 925. b. 8c particulièrement

Vol. IIL des planch.'article Chaffe, pl. 3 ,4 & î •

Tome i.

C U R 453

CURE-PIÉ , (Maréch.) infiniment qui fert à nettoyer le

dedans du pié des chevaux. Pourquoi il faut être cxnél à

nettoyer les piés des chevaux. Expédient pour les humcélcr.

IV. 573. b.

CURES, ( Géogr.) recherche fur l’étymologic de eo mot.

Xlil. 726. 4.

CURETES , ( fftfl. anc. ) prêtres ou peuple de Me de

Crctc. IV. 575. b. Pourquoi on les appclla du nom de curetés.

Ils croient originaires de Phrygie. Armes 8c tambours qu’ils

portoicnt. Selon quelques autcurqAils étoient, du tems de

Saturne, prêtres 8c facrificateurs. Magie 8c fcience des curetés.

Autres étymologies du mot cureter.. Scntimcns dcKirkcr 8c

de Voflius fur ces hommes. Invention qu’on leur attribue.

Ils ont eu des temples après leur mort. Ivid. 576. a.

Curetés. A qui l’éducation de Jupiter avoit été confiée.

Suppl. II. 390.4, b. Voye{ CORYBANTES & DACTYLES.

C u r e t e . Divers inftrumens de ce nom en chirurgie. IV.

576. b.

C u r e t e , ( Manuf. en drap ) IV. 576. b.

CURIA, ( Hifl. mod. ) certaines affcmblécs, ainfi nommées

en Angleterre. Curia baronum. Curia militum. Curia advi-

fare vult. IV. 576. b.

Curia. Vacance in curid. XVI. 790. a.

CURIA-MARIA. Fautes à corriger dans cet article de

l’Encyclopédie. Suppl. II. 666. b.

CURI ACES, ( Hifl. rom. ) combat des Horaccs 8c des Cu-

riaces. Suppl. 111.454. a.

CURIAL, (Jurifpr.) droit curial, églife curiale, fondions

curiales, maifon curiale. OfHcicrs curiaux en Brcifc. Dépens

curiaux. IV. 576. b.

CURIE, ( Hifl. anc. ) divifion du peuple romain en trente

curies par Romiilus. Sacrificateur appelle curion. Objets qui

fe traitoient dans les affcmblécs par curies.'Comment on les

convoquoir. Confirmation de ce qui y avoit été arrêté. Pré-

fuient de ces affcmblécs. Nouvelle divifion faite par Scrvius

Tullius. Pour quelles affaires les affcmblées par curies furent

dès-lors réfervècs. Cependant le peuple chercha toujours à

faire par curies les aflcmblécs qu on avoit coutume de faire

par centuries. Étymologie du mot curie. Ufagcs qu’on fit

de ce mot après l’abolition des affemblées par curies. IV.

Curies. Affemblées du peuple romain par curies. III. 680.

b. Deux fortes de curies à- Rome, du tems des anciennes

tribus. XVI. 621.4. Temples particuliers à chaque curie, lbid.

Le nom de curie donné aux lieux où le fénat s’aucmbloit. XVI.

66.4, b. XVII. 767.4, b.

CURIEUX , ( Hifl. anc. ) officier fous les empereurs du

moyen âge. IV. 577.4. Pourquoi Honorius abolit cet office.

Étym. du mot curieux, lbid. b.

Curieux , appellés frumentaires chez les anciens. VIL

352: <*•

C u r i e u x en peinture. IV. 577. b.

CURIGA. Obfervations fur cet article de ^Encyclopédie.

Suppl. II. 666. b.

CURION , {Hifl. anc.) chef 8c prêtre d’une curie. Ses

fondions. Pchfion qu’il recevoir. Grand curion. Par qui furent

faites ces inftiturions. Quelques-uns difent qu’il y avoit deuk

curions ¿ans chaque curie. Autres gens appellés curions. IV.

377. b. . . . . . . .

Curions, miniftres de la religion chez les anciens romains.

XVI. 621. 4.

C u r i o n , ( C.Scribonius) précis de fa vie. XVI. 232. 4.

Defeription de fon théâtre. 231. b. —- 233. é.

CURIOSITÉ, {Morale) elle eft ou louable ou blâmable;

Curioflté de connoitre l’avenir. Curioflté de favoir ce que les

autres penfent de nous : cette curioflté dangereufe à notre

bonheur. IV. 577. b. Curioflté des affaires d’autrui. Exemples

de difpofltions abfolumcnt contraires à cette curioflté. Autres

efpeces de curiofltés déraifonnablcs. Celle qui eft digne de

l’homme. L’envie de s'éclaircir n’eft pas une idée propre k

l’amc , indépendante des fens. Elle ne peut être attribuée

qu’aux fenfations 8c aux perfcélions qui nous affeftent ; mais

ces fenfations, Oc. pour être un peu fruélueufes, demandent

un travail, une1 application continuée, lbid. <78. a. Les

connoiffances intellectuelles font, à plus forte raiion , iufen-

flblcs à ceux qui fout peu d’ufaec de l’attention, lbid. b.

Curioflté. Caufc qui l’excite. VII. 763. a. Réflexions fur fon

utilité. XII. 144. a. „

CURMI, ( Econom. rufltq.) boiffon ancienne, Oc. encore

tf ufage dans le Nord. IV. 578. A.

CURSEUR, {Géom.) defeription.IV. 578. b.

C u r s e u r s apofloüques( Hifl. ccd. ) officiers de la cour

de Rome, qui repréfentent les anciens curfcurs dont l’hiftoire

eccléflaftique fait mention. Leurs fondions. Emolumens qu’ils

reçoivent. Leur nombrè. IV. 578. b.

CURSITEUR , ( Hifl. mod. ) clerc de la chancellerie en

Angleterre. Nombre de ces officiers. IV. 579.4.

CURTATIO, ( AJlron.) différence entre la diftance d’une

1 planète au foleil , 8c fa diftance réduite au plan do l’éclipti*

1 r Y y y y