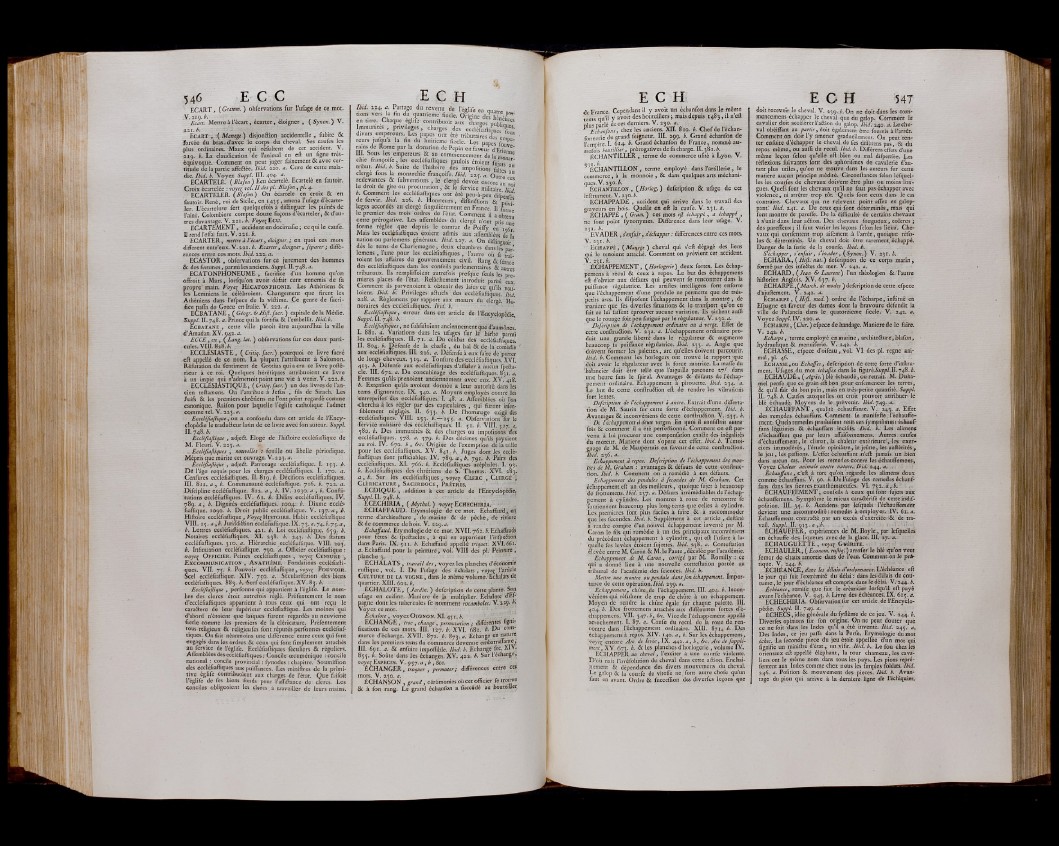

546 E C C

ECART, ( Gramm. ) obfcrvations fur l’ufage de ce mot.

.V. 2 lÇf. b. ■ ■ ..t i v ■ • £• ‘

Ecart. Mettreiil’écart, écarter, éloigner , ( Synon. ) V.

3.21. b. 3 ■' ' " ’

EcàU T Manege) disjonélion accidentelle, fubite &

forcée du bras.d’avec le corps du cheval. Ses caufes les

plus ordinaires. Maux qui refultcnt de cet accident. V.

219. b. La claudication de l’animal en cil un figne trés-

équivoque. Comment on peut juger fainement & avec certitude

ae la partie affeélée. Ibid. 210. a. Cure de cette maladie.

Ibid. b. Voyez Suppl. III. 4°4- a- _

ECARTELÉ. ( Blafon) Ecu écartelé. Ecartelé en fautoir.

Croix écartelée : voyez vol. I l des pl. Blafon, pl. 4.

ECARTELER. ( Blafon) On écartele en croix 8c en

fautoir. René, roi de Sicile, en 1435 »amena l’ufagc d’écarte*

ler. L’écartelure fert quelquefois à difiinguer les puînés de

l’aîné. Coiombierc compte douze façons d’écartelcr, 8c d’autres

davantage. V. 211. b. Voyc[ ECU.

ECARTEMENT , accident en docimafie ; ce qui le caufe.

Il rend l’effai faux. V. aai. b.

ECARTER, mettre à l’écart, éloigner ; en quoi ces mots

different entr’eux. V. 221. b. Ecarter, éloigner, féparer ; différences

entre ces mots. Ibid. 212. a.

ECASTOR , obfervations fur cé jurement des hommes

8c des femmes, parmi les anciens. Suppl. II. 748. a.

ECATONPHONEUME , facrince d’un homme qu’on

offroit à Mars, lorfqu’on avoit défait cent ennemis de fa

propre main. Voye{ H é c a t o n p h o n i e . Les Athéniens 8c

les Lemniens le célébroient. Changement que firent les

Athéniens dans l’efpece de la viélime. Ce genre de facri-

ficc pafia de Grece en Italie. V . 222. a.

ECBATANE, ( Géogr. b Hifl. facr. ) capitale de la Médie.

Suppl. II. 748. a. Prince qui la fortifia 8c l’embellit. Ibid. b.

E c b a t a n e , cette ville paroit être aujourd’hui la ville

d’Amadan. XV. 042. a.

ECCE y en , (Lang. lat. ) obfervations fur ces deux particules.

VIII. 828. ¿.

ECCLÉSIASTE, ( Critiq. facr.) pourquoi ce livre facré

eft appellé de ce nom. La plupart l’attribuent à Salomon.

Réfutation du fentiment de Grotius qui a cru ce livre pofté-

rieur à ce roi. Quelques hérétiques attribuoient ce livre

à un impie qui n^idmettoit point une vie à venir. V. 222. b.

ECCLÉSIASTIQUE, {Critiq. facr.) un des livres de l’ancien

teftament. On l’attribue à Jcfus , fils de Sirach. Les

Juifs 8c les premiers chrétiens ne l’ont point regardé comme

canonique. Raifon pour laquelle l’églile catholique l’admet

comme tel. V. 223. a.

Eçccléfiajiique, on a confondu dans cet article de l’Encyclopédie

le traduâeur latin de ce livre avec fon auteur. Suppl.

II.748 .b.

Eccléftaflique , adjeél. Eloge de l’hiftoire ecdéfiailiquc de

M. Fleuri. V. 223. a.

... Eccléfiaflïques , nouvelles : feuille ou libelle périodique.

Mépris que mérite cet ouvrage. V . 223. a.

Eccléftaflique , adjeéh Patronage eccléfiaflique. I. 153. b.

Dé l’âge requis pour les charges cccléfiaftiques. I. 170. a.

Ccnfurcs eccléfiafliques. II. 819. b. Dédiions eceléfiaftiqucs.

IO. 812. a , b. Communauté eccléfiaflique. 716. b. 722. a.

Difcipline eccléfiaflique. 812. <x, b. IV. 1030. a , b. Confti-

tutions eccléfiafliques. IV. 62. b. Délits eccléfiafliques. IV.

789. a t b. Dignités eccléfiafliques. 1004.'. b. Dixmc ecclé-

fiaftique. 1000. b. Droit public eccléfiaflique. V. 127. a y b.

Hifloire eccléfiaflique, Voye{ H i s t o i r e . Habit eccléfiaflique

VIII. 13. a, b. Jurifdiélion eccléfiaflique. IX.73.<x.74.^75.a,

b. Lettres eccléfiafliques. 421. b. Loi eccléfiaflique. 659. b.

Notaires eccléfiafliques. XI. 238. b. 243. b‘. Des flatuts

eccléfiafliques. 310. a. Hiérarchie cccléfiaftiquc. VIII. 203.

b. Infinuation eccléfiaflique. 790. a. Officier eccléfiaflique :

woye{ O f f i c i e r . Peines eccléfiafliques , voye^ C e n s u r e ,

E x c o m m u n i c a t io n , A n a th êm e . Fondations cccléfiaili-

ques. VII. 75. b. Pouvoir eccléfiaflique, voyeç P o u v o i r .

Scel cccléfiaftiquc. XIV. 730. a. Secularlfation des biens

eccléfiafliques. 083. b. Sert cccléfiaftiquc. XV. 83. b.

Eccléftaflique, perfonne qui appartient ä l’églile. Le nombre

des clercs étoit autrefois réglé. Préfentcment le nom

d’eccléfiaftiqucs appartient à tous ceux qui ont reçu le

cara&erc de leur fupéricur eccléfiaflique. Les moines qui

d’abord n’étoient que laïques furent regardés au neuvième

ficcle comme les premiers de la cléricature. Préfentement

tous religieux 8c rcligieufes font réputés perfonnes eccléfiaf-

tiques. On fait néanmoins une différence entre ceux qui font

engagés dans les ordres 8c ceux qui font fimplcmcnt attachés

au fcrvicc de l’églifc. Eccléfiafliques féeuhers 8c réguliers.

Affcmblée6 descccléfiafliqucs : Concile oecuménique .’ concile

national : concile provincial : fynodes : chapitre. Soumiflion

des eccléfiafliques aux puiflances. Les miniftres de la primitive

églife contribuoicnt aux charges de l’état. Que faifoit

l’églife de fes biens fonds pour l’affiftancc de clercs. Les

conciles obligeoient les clercs à travailler de leurs mains.

E C H

m v i n

en titre. Chaque églife eontrihuoi. aux X g «

Immunités , privilèges, charges des eccléfiidliL e T r

divers empereurs Les papes ont été tributaires l ' c m T

reurs iufqu a la fin du huitième ficcle. Les panes 0, P

rams de Rome par la donation de Pepln en faveur dît-

111. Sous les empereurs & au commencement de la in™ '

chie françoife,mm les eceléfiaftiques gaulois étoient f i î S

tribut, h. Suite de l’hiftoire des impofitions fiifS “

cierge fous la monarchie françoife. Ibid. zz<. a Ouïr. -■

redevances & fubvemions , le clergé devoit encore lu ***

1 é rlrAïf rit» o i tr» /mi nvA/n.o.ÎAM . 52. Ia /*. * _ _ . . . .

iC f c Î Î i î J “®-011 P™£u™tion>& , fcrvicc militaire.1/¿/V

b. Comment les cccléfiaftiques ont été peu-à-peu difoeie

defervir. Ibid. zz6. b. donneurs, diLftions & ^ penfts*

leges accordés au clergé finguliércment en France. Il (Ptivile'premier

o

des trois ordres'de l’état. Comment é a obtenu

cette prérogative. Les aflemblécs du clergé n’ont pris „né

forme réglée que depuis le contrat de Poifty en itCi

Mais les eccléfiafliques étoient admis aux aflemblécs de I

nation ou parlcmens généraux. Ibid. 227. a. On diflineuoiV

dés le tems de Charlemagne, deux chambres dans les parI

lemcns, l’une pour les eccléfiafliques , l’autre où fe trai-

toient les affaires du gouvernement civil. Rang & féancè

des eccléfiafliques dans les confeils parlementaires 8t autres

tribunaux. Ils rcmpliffoicnt -autrefois prefqUc feuls les premières

places de l’état. Relâchement introduit parmi eux"

Comment ils parvenoient à obtenir des laïcs ce qu’ils vou-

loicnt. Ibid. b: Privilèges aéluels des cccléfiaftiques. Ibid.

228. a., Réglcmcns par rapport aux moeurs' du clergé. Honoraires

des eccléfiafliques. Ibid. b.

Eccléfiaflique, erreur dans cet article de l’Encyclopédie,

Suppl. II. 748. b.

Eccléfiafliques, ne fubfiftoient anciennement que d’aumônes.

I. 881. a. Variations dans les ulbges fur lîr barbe parmi

les eccléfiafliques. II. 71. a. Du célibat des ecdéfiaftiques.

II. 804. b. Défenfe de la çhaffe, du bal 8c de la comédie ‘

aux eccléfiafliques. III. 226. a. Défenfe à eux faite de porter

de longs cheveux. 319. a. Tonfure des eccléfiafliques. XVL

413. b. Défenfe aux eccléfiafliques d’aflifter à aucun fpcûa-

cle. III. 672. a. Du concubinage des eccléfiafliques. 831. a.

Femmes qu’ils prenoient anciennement avec eux. XV. 418.

b. Extenfion qu’ils avoient donnée à leur autorité dans les

tems d’ignorance. IX. 340. a. Moyens employés contre les

entreprîtes des eccléfiafliques. I. 48. a. Aflemblécs où l’on

•chercha à les régler par des capitulaires , qui furent infenfiblement

négligés. II. 633. 0. De l’hommage exigé des

•eccléfiafliques. Vlll. 233. b. — 233. a. Obfervations fur le

•fervice 'militaire des eccléfiafliques. II. 31. b. VIII. 317, a,

380. b. Des immunités 8c des charges ou impofirioiis' des

eccléfiafliques. 378. a. 379. b. Des uécimes qu’ils payoient

au roi. IV. 670. b , b a Origine de l’exemption de la taille

pour les eccléfiafliques. XV. 841. b. Juges dont les ccçlé-

fiafliques font jufticiablcs. IV. 789. a , b. 791. b. Pairs des

eccléfiafliques. XI. 766; b. Eccléfiafliques acéphales. I. 93!

b. Eccléfiafliques des chrétiens de S. Thomas. XVI. 203.

a y b. Sur les . eccléfiafliques, voyez C l e r c , C l e r g é \

C l é r i c a t u r e , S a c e r d o c e , P r ê t r e s .

ECDIQUE , .addition à cet article de l’Encyclopédie/

Suppl. II. 748. b.

ECECHIRIA, ( Mythol. ) voye^ E c h e c h i r i a . •

ÉCHAFFAUD. Etymologie de ce mot. Echaffaud.',. cri

terme d!architeélure , de marine & de péché,- de rivière

8c de commerce de bois. V. 229. a.

Echajjfaud. Etymologie de ce mot. XVII. 762. b. Echaffauds

pour fêtes• 8c fpcélaclcs , à qui en appartient l’ihfpéftibri

dans Paris. IX. 311. b. Echaffaud appellé triquet. XVI. 66i.

a. Echaffaud pour la peinture, voh VIII des pi/ Peinture ,

planche j.

ECHALATS , travail des, voyez les planchcç d’économie

ruftique, vol. I. De l’ufage des échalats, voye^' l ’article

C u l t u r e d e l a v i g n e , dans le môme volume.’Echalâts de

quartier. XIII. 602. b. *t

ÉCHALOTE, {Jardin.) defeription de cette plante. Son

ufage en cuifins. - Manière de la multiplier. Echalote d’Er

pagne dont les tubercules fc nomment rocamboles. V. aap- bi

Voyez ce mot.

Échalote, voyez O i c n o n . XI. 431. b.

ECHANGE, troc y change , permutation } différentes figni"

fications de ces mots. III. 127. ¿. XVI. 681. b. Du commerce

d’échange. XVII. 872. b. 873. a. Echange en naturé

dans les premiers tems du commerce devenue embarraffamc,

III. 601. a. 8c enfuitc impoffiblc. Ibid. b. Echange fcc. XIV.

833. b. Soûte dans les échangés. XV. 422. b. Sur l’échange,

voyez E spè ce s . V. 937. a , b , 8cc.

ÉCHANGER, troquer , permuter; différences entre cet

mots. V. 230. a.

ÉCHANSON , grand, cérémonies où cet officier fe trouve

8c à fon rang. Le grand écjianfon a fuccédé au boutaller.

E C H E C H 54?

de France. Cependant il y avoit un cchanfondans le même

tems qu’il y »voit des bontcillers ; mais depuis 1483, il n’eft

plus parlé de ces derniers. V. 230. a.

Echanfons, chez les anciens. XII. 810. b. Chef de l’échan-

fonncric du grand feigneur. III. 299. b. Grand échanfon de

l’empire. I. 614. b. Grand échanfon de France, nommé autrefois

boutillier »prérogatives de fa charge. II. 381. b.

¿CHANTILLER, terme de commerce ufité à Lybn. V.

07 1. b.

ÉCHANTILLON, terme employé dans l’artillerie , le

commerce, à la monnoie, 8c dans quelques arts méchani-

ques. V.230.E ■ .

É c h a n t i l l o n , {Horlog. ) defeription 8c ufage de cet

infiniment. V. 230. b. .

ECHAPPADE , accident qui arrive dans le travail des

graveurs en bois. Quelle en eft la caufe. V. 231. a.

ÉCHAPPÉ , ( Gram. ) ces mots efl échappé , a échappé ,

ne font point fynonymes. Différence dans leur ufage. V.

231. b.

EVADER, s’enfuir, s'échapper : différences entre ces mots.

V. 231. b. ' ’ .•*' «

E c h a p p é , {Manège) cheval qui s’eft dégagé des liens

qui le tenoient attaché. Comment on prévient cet accident.

V. *31. b.

ÉCHAPPEMENT, {Horlogerie) deux fortes. Les échap-

pemens à récul 8c ceux à repos. Le but des échappemens

eft d’obvier aux défauts qui peuvent fe rencontrer dans la

puiffance régulatrice. Les artiftes intclligens font enforte

que l’échappement d’une pendule ne permette que de très-

petits arcs. Us difpofent l’échappement dans la montre , de

manière que fes diverfes fituations 8c le tranfport qu’on en ■

fait ne lui faffent éprouver aucune variation. Ils tâchent auflï

que le rouage foit peu fatigué par le régulateur. V. 232. a.

Defeription de l ’échappement ordinaire ou à verge. Effet de

cette conftfuélion. V. 232. a. L’échappement ordinaire produit

une grande liberté dans le régulateur 8c augmente

beaucoup fa puiffance régulatrice. Ibid. 233. a. Angle que

doivent former les palettes, arc qu’elles doivent parcourir.

Ibid. b. Comment les horlogers ont trouvé le rapport 'que ,

doit avoir le régulateur avec la force motrice. Lamaffedu

‘balancier doit être telle que l’aiguille parcoure 27/ dans

une heure fans le fipiral. Avantages 8c défauts de l’échap-

pement ordinaire. Echappement à pirouette. Ibid. 234. a.

Le but de. cette conftruâion efl de rendre les vibrations |

fort lentes.

Defeription de l’échappement à ancre. Extrait d’une differta- ’

tioii de M. Saurin fur cette forte d’échappement. Ibid. b- '■

Avantages 8c inconvénicns de cette confiruâion. V . 233. b. j

De l’échappement à deux verges. En quoi il confiftoit autre- |

fois 8c comment' il a été perieâionné. Comment on efl par- :

venu à lui procurer une conïpeniation exaéle des inégalités

du moteur. Maniéré dont s’opère cet effet. Ibid. b. Tcmoi-

enage de M. de Maupertuis en faveur de cette conftruélion.

Ibid. 236. a.

Echappement, à repos. Defeription de l’échappement des mon- ,

très de M. Graham : avantages 8c défauts de cette conftruç- ;

rion. Ibid. b. Comment on a remédié à ces défauts.

Echappement des pendules à fécondes de M. Graham. Cet !

échappement eft un des meilleur^, quoique fujet à beaucoup !

de frottemeos. Ibid'. 237. a. Défauts irrémédiables de l'échap- j

pcment à cylindre. Les montres à roue de rencontre fe j

fqutienncnt beaucoup plus long-tcms-que celles à cylindre. ’

Les premières font plus faciles à faire 8c a raccommpdcr :

que les fécondés. Ibid. b. Supplément à cet article , deftiné

a rendre compite d’un nôiivel échappement inventé par M. '

Caron le fils qui remédie à un des principaux inconvénicns ;

du précédent échappement à cylindre , qui eft l’ufure à la-

■quelle fes levées ctoicnt fujettes. Ibid. 238. a. Conteftation •

élevée entre M. Caron 8c M. le Paute, décidée par l’académie.

Echappement de M. Caron, corrigé par M. Romilly : ce ,

qui a donné lieu à une nouvelle conteftation portée an

tribunal de l’académie des fcicnccs. Ibid. b. v

Mettre une montre ou pendule dans fon échappement. Impor- ;

tance de cette opération. Ibid. 239. a.

Echappement, chûte,dc l’échappement. III. 404. -b. Incon- .

véniens qui réfultent de trop de chute à un échappeiRent. j

Moyen de rendre la chute égale fur chaque palette. II(.

404. b. Des frottemens attachés aux différentes fortes d!é-

chappemcns. VII. 347. b, &c. Vice de l’échappement appellé i

acrochement. I. 87. a. Caufe du recul de la roue de. ren- !

contre dans l’échappement ordinaire. XIII. 8714 b. Dps |

échappemens â repos. XIV. 140. a, b. Sur les échappemens,

voyeç encore Arc de levée, IX. 442. a , b y &c. Arc de fupplé- j

ment, XV. 673. b. 8c les planches d’horlogerie , volume IV.

ECHAPPEIl im cheval, l’exciter â une courfc violente.

D’où nait l’irréfolution du cheval dans cette aélion. Enchaînement

8c dépendance des divers mouvemens du cheval.

Le galop 8c la courfe de vîteffe ne font autre chofe qu’un

faut en avant. Ordre 8c fuccefïion dos diverfes leçons que j

doit recevoir le cheval. V. 239../'. On ne doit dâns les commence

mens échapper lç cheval -que du galop. Comment le

cavalier doit accélérer l’aétion du galop. Ibid. 240. a. Le cheval

obéiffant au partir, doit également être fournis à l'arrêt*

Commcnt.on doit l’y amener graduellement. On peut tenter

enfuitc d’échapper le chcval .de fes différons pas, 8c du

repos même, ou aufli du recul. Ibid. b. Dlfférens effets d’une

môme leçon félon qu’elle efl bien ou mal difpenféc. Les

réflexions fuivantes tont des aphorifmes de cavalerie doutant

plus utiles, qu’on ne trouve dans les auteurs fur cette

matière aucun principe médité«. Girconftances félon lcfquel-

les les courfes de chevaux doivent être plus ou moins longues.

Quels font les chcyaux qu’il ne faut pas échapper avec

violence, ni arrêter trop tôt. Quels font ceux dans lé cas

contraire. Chevaux qui ne relevent point affez en galop-

pant.’ Ibid. 241. a. De ceux qui font déterminés, mais qui

font montre de pareffe. De la difficulté de certains chevaux

à s’unir dans leur aélion. Des chevaux fougueux, colères j

des pareffeux ; il faut varier les leçons félon les lieux. Chevaux

qui consentent trop aifément à l’arrêt, quoique réfo-

lus 8c déterminés. Un cheval doit être rarement, échappé.

Danger de la furie de la courfe. Ibid. b.

S’échapper, s’enfuir, s’évader , {Synon.) V. 231. b.

ECHARA, ( Hifl: nat. ) defeription de ce corps marin,

formé, par des infeéles de mer. V. 242. a.

ECHARD, {Jean b Laurent) l’un théologien 8c'l’autre

hiftorien Anglois. XV. 637. b.

ÉCHARPÉ, (March. de modes ) defeription de cette efpecc

d’ajuftement. V. 242. a.

Echarpe , ( Hifl. mod. ) ordre de l’écharpe, inftitué en

Efpagne en faveur des dames dont la bravoure défendit la

ville de Pal?ncia dans le quatorzième fiecle. V. 242. a.

Voyez Suppl. LV. 220. a.

Echarpe, {Chir. ) cfpece de bandage. Maniéré de le faire.

V. 242. b.

Echarpeterme, employé en marine, architeélure , blafon,

hydraulique 8c menuiferie. V. 242. b.

ECHASSE,. cfpece d’oifeau, vol. VI des-pl. règne animal

, pl. 46.

Echasse,ou Echajfcs, defeription de cette forte d’inftru-

ment. .Ufages du, niot échajfes dans le figwréBuppl.II.748.0.

ÉCHAUDÉ-, ( Agric.) blé échaudé, ou retrait. M. Duhamel

penfe .que çe grain efl bpn pour enfemencer les terres,

8c qu’il fait du bon pain, mais en très-petite quantité. Suppl.

U. 7 4 8 . b. Caufes auxquelles ; on croit pouvoir attribuer le

blé échaudé/ Moyens de le, prévenir. Ibid. 749. a.

ÉCHAUïTANT , qualité échauffante. V., 243. a. Effet

des rem,edes échauffans. Cornaient fe inanifefte réchauffement.

Quels remèdes produifent toifsces fymptômes: échauf*

fans légitimes; & échauffans incififs. Ibid. b. Les. alimens

n’éçhauffent que par leurs affaifonnemens. Autres. caufes

d’échauffcment, le climat, la chaleur extérieure^-les exercices

immodérés, l’étude opiniâtre, l&jeûne, les aùfléritéis,

le jeu, les pallions. L’effet échauffant n’eft jamais, un bien

dans aucun cas. Pour les remedes-contrè les échauffemens,

Voyez Chaleur animale contre nature., Ibid,' 244. a. .

Échauffansc’eft .à tort qu’on regarde les alimens doux

comme échauffans, V . 90. b. De Tiilage des remedes éçhauf-

fans dans les fievres exanthémateufes. VI. 732..d, b. 1

ÉCHAUFfiÈMENT, confeils â ceux qui font- fujèts aux

échauffemens.,Symptôme le mieux càraélérifé de cetteindif-

pofition. III. 35. b. Accidcns par lefquels Réchauffement

devient une incommodité t-remedés à emplpyer.rlV. 61. a.

Échauffemcnt .cpntraélé, par un-excès d’cxcrcice-8c de travail.

Suppl., II. 943* & >.b. 1 .

ÉCHAUFFÈRj expériences, de M. Boy le, par lefquelles

on échauffe des-liqueurs avec-de la.glace.III. 27..a.

ÉCHAUGUÉTiE, voye{ G u é r i t e . - ,

ECHAULER, ( Économ. rufliq'.) arrofer le blé -qu’on veut

iemer de chaux amortie dans de l’eaU. Comment on le pratique.

V. '244. b'. . . -. - - *• ■ '

ÉCHÉANCE, dans les délais d’ordonnance. L’échéance eft

le jour qui fuît l’extrémité du délai': ddns les délais de coii-

tume, le jour d’échéance eft compris -dans le délai. V/244. b.

Échéance, remife que fait le créancier lorfqu’il eft payé

avant l’échéance. V. 943. b. Livre des échéances. IX. 613. a.

• ECHECHIRIA. Obiervation fur cet article.de l’Encyclopédie.

Suppl. II. 749. a, ■ ^ •

ÉCHECS, idée générale du fyftême de ce jeu. V. 244. b.

Diverfes opinions fur fon origine. On ne peut douter que

ce ne foit dans les Indes qu’il a.été inventé. Ibid. 243. a.

Des Indes, ce jeu paffa dans la Perfe, Etymologie du mot

échec. La fécondé piece du jeu étoit appellée d’un mot qui

fignifle un miniftre d’état, un vifir. Ibid. b. Le fou chez les

orientaux efl appellé éléphant, la tour chameau, les cavaliers,

ont le même nom dans tous les pays. Les pions repré-

fentent aux Indes comme chez nous les fimples foldats. Ibid.

246. a. Pofition & mouvement des pièces. Ibid. b. Avantage

du pion qui arrive à la derniere ligne de l’échiquier.