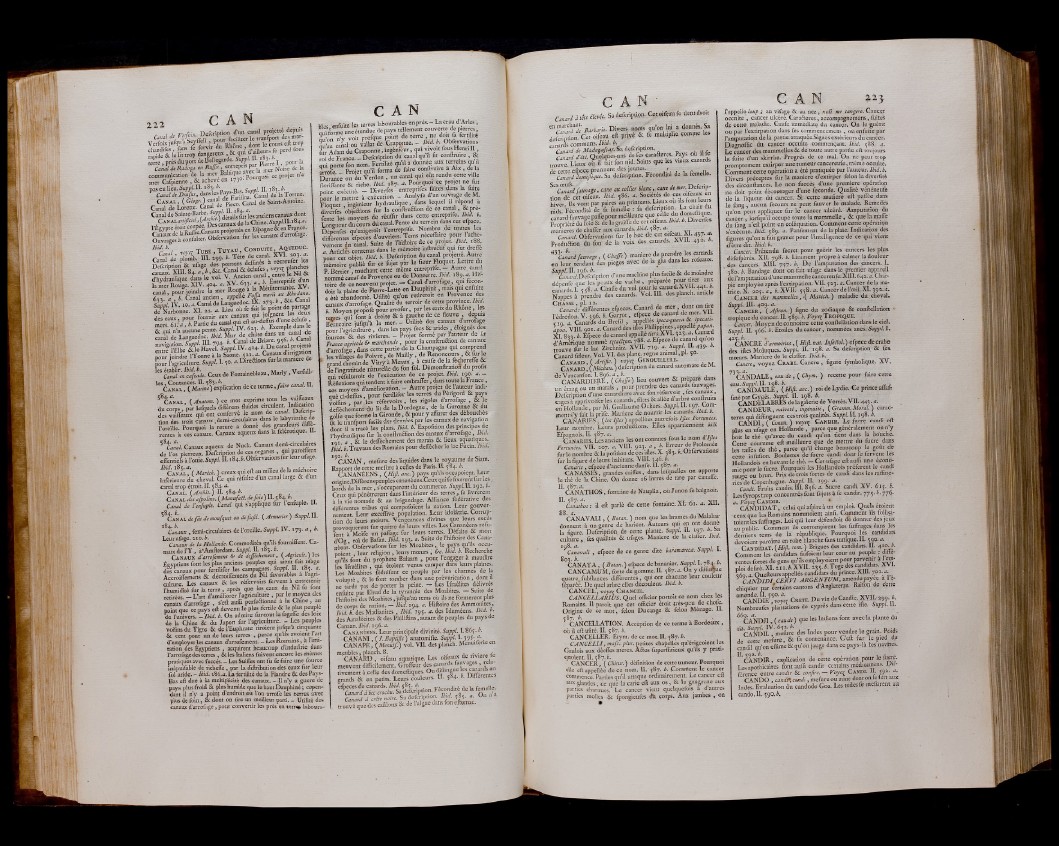

222 C A N

•Vertox Rhône , dont le cours eft trop

S & S S E dangereux fc oui H - fe PP«> fous

terre, près du port deBellegsrde. Suffig 183. • fa

1 3 1 1 1 % en im S R ^ Æ S ïk  & la

communication de la 'ne', 4 0 - pourqUoi ce projet n’a

mer Cafpienne, & achevé en 1730. TOurq.

p a s e u lie u .W .U .iS 3-i- s , n . ,8 , . i

Canal dcDrufus, dans les IW » / ¡Ç ^ j de ja Tortue.

C a n a l , ( d e Saint-Antoine.

Canal de Lorette. Canal de neco.

Canal de détails fut les anciens canaux dont

S l l l l Y n. f ‘ ‘ lïgypte éton ccMj^éÛg UD es ¿anaux gde lgaC hine. & ç „ France.

§ ^ i l l | | | | Obfervànon fur les canaux d arrofage.

'ÎÊm M . . 'T'iinv T u y a u , C o n d u i t e , A q u e d u c .

dïydrauUque d ^ i e v ol Ancutn g | | | | | | | tfun

navigation. ; IV. 414. 4. Du canal projetté

B f l lf iK t tM P | Ë | | É I Ceux de Fontainebleau, Mariy, Verfail-

■ P P O H M dece terme, faire eannl.U.

‘,8C a n a l, ( Anatom. ) ce mot exprime tous les vaiffeaux

du corps, pi- lefquels diiférens fluides circulent, dntonon

des vaiffeaux qui ont confervè le nom de canal. Pefcnjs

tion des trois canaux .demi-circulaires dans le labyrinthe de

l’oreille. Pourquoi la nature a donné: des g^deure différentes

à ces canaux. Canaux aqueux dans la fclèronque. II.

^Canal. Canaux aqueux de Nuck. Canaux dembeirculaires

de l’os pierreux. Defcription de ces organes , qui paro.ffent

effentiels à l’ouïe. Suppl. H. i 84. *• Obfervanons fur leur ufage.

U C a n a l? ( Marieb. ) creux qui eft au milieu de la «nphoire

inférieure du cheval Ce qui réfulte dun canal large & dun

canal trop étroit. II. 584. a.

C a n a l . ( Archit.) IL 584. Q ,

C a n a l des efpolins. ( Manufad. de Joie ) IL $ 04. b.

Canal de l'enfuple. Canal qui s'applique fur lenfuple. 11.

S ?C a n a l de fût de moufquet ou defitfd. ( Armurier ) Suppl. II.

Canaux, femi-circulaires de l’oreille. Suppl. IV. 179. a , b.

^Unaux de'laHollande. Commodités qu’ils fourniffent. Ca-

naux de l’Y , à-Amfterdam. iuppl.ll.183. b.

Canaux d’amfemem 6- de difficilement, (Agrmult.)1 les

Égyptiens font les plus anciens peuples qui aient fait ufage

dis canaux pour fertilifer les campagnes. SnppA U. ,185. a.

Accroiffemens & décroiffemens du Nd favorables a 1 agriculture.

Les canaux & les réfervoits ferveru à entretenir

l’humidité fur la terre , après que ks .caux du Nd fe font

retirées. - L’art d’améliorer l’agricnlmre , par le moyen des

canaux d'arrofage , s’eft auffi perfcffionne a a Chrne , au

point que ce pays eft devenu le plus femle & le plus peuple

de l’univers. - Ibid. b. On admire fur-tout la figeffe des Ion

de la Chine & du Japon fiir l’agriculture. - le s peuples

voifins du Tigre & de l’Euphrate tlroiem pifqn a cinquante

Sc cent pour un de leurs terres , parce qu’ils avoient 1 art

d'employer les canaux d’arrofement. — Les ¡Romains, a 1 imitation

des Égyptiens , acquirent beaucoup d’induftrie dans

l’arrofage des terres, & les Italiens fuiyent encore les mêmes

pratiques avec fuccès. - Les Suiffes ont fu fe faire une fource

inépuifable de richeffe, par la diftribution des eaux fur leur

fol aride. — Ibid. i86.<t. La ■fertilité de la Flandre & des Pays-

Bas eft due à la multiplicité des canaux. - Il n’y a guère de

pays plus-froid & plusbumide que lehautDauphiné ; cependant

il n’y a point d’endroit ou l’on arrofe les terres avec

plus de foin, & -dont on tire un meilleur parti. - Utilité des

canaux d'arrofage, pour convertir les prés en terres laboura-

C A N

qui forme un - de Krre > n0 floit fa fertilité

¡K ü "anal ou vallat de.Craponne. _ Ibid. b. Obferva.io.is

H Adam de.Craponne, ingénieur, qui vtvoit fousHennII,

roi de France. - Defcription dn canal qu il fit conftruire , &

Ü porte fon nom. Fertilité qu’ila donnée aux g h « |

wrofe. - Projet qu’il forma de faire conftruire à A ix , de la

Durance on du terd on, un cand qm eût tendu cette v.Ue

S a u t e & riche. Ibid. .87. | Pourquo. ee projet ne fut

point exécuté. - Diverfes entrepnfes feues dans la fuite

pour le mettre à exécution. - Analyfe d’un ouvrage de M.

Iloquet , ingénieur hydrauhque, dans lequel il répond a

diverfes objeftlons fur la conftru£hon de ce canal, &pre-

fente les moyens de réuflir dans cette entrepnfe. lbtd. b.

Longueur dn cours ducanaLPente du terremdaju cet efface.

Dèpenfes qu’exigeroit l’entfefrife. Nombre de toutes les

diifcrentes efpeces d’ouvriers, Tems nèceffaire pour 1 achèvement

du clnal. Suite de l’hiftoue de ce projet. ./Ad. 188.

a. Articles contenus dans le mémoire mftruaif qui fut dreffé

pour ce. objet. Ibid. b. Defcription du canal pro,ette. Autre

mémoire publié fur ce fujet par le fieur Floquet. Lettre du

P.Berner,touchant cette mêmelentreprife. Autre .canal

nommé eannl de Provence ou de Donrçrre./Ad. « ^ .H i f -

toire de ce nouveau projet.,— Canal darrofage , qui fécon-

doit la plaine de Pierre-Latte en Dauphulé , mms qm enfuue

a été abandonné. UriUté qu’on reureroit en Provence des

canaux d’arrofage. Qualité du terrotr de cette provmee lbtd.

b. Moyen propofé pour arrofer, par les eaffx du Rhône, les

umres qui font à iroite & à inuàtn de ce fleuve depna

Beaucaire jufqu’à la mer. - Üdlné des ç^aux d arrofage

pour l’agricailture , dans les pays fecs & andes, ébignés des

fources & des rivières. - Projet formé pat1 auteur de la

France agricole & marchande , pour la conftruftion de canaux

d’arrofage, dans cette partie de la Champagne ggj comprend

- les villages de Poivre, de Mailly, de &

* grandcHeminde Vitry à Meaux, à çaufe de la fédiereffe &

l e l’ingratitude natureUe de fon fol. Dèmonftrauoff du profit

qui réïulteroit de l’exécuùon de ce projet, lbtd. 190-. n. -

Réflexions qui tendentàfaire embraffer, dans toute la France,

ces moyens d’améUorarion. - Autre projet de 1 auteur indiqué

ci-ueffus, pour fertilifer les terres du Périgord & pays

voifins , par les rèfervoirs, les rigoles darrofage , & le

defféchement-du lit de laDordogne, de la Garonne & du

golfe que forme la Gironde, & pour y affûter des débouchés

& le tranfport facile des denrées par les canaux de navigattoii

dont il a tracé les plans. Ibid. b. Expofmon des principes de

l’hydraulique fur la confiruftion des canaux darrofage, Ibid.

101. a & le defféehement des marais & lieux aquatiques.

Ibid. b. Travaux des Romains pour deffécher le lac Fucin. Ibid.

I9CANAN, mefure des liquides dans le royaume de Siam.

Rapport de cette mefure à celles de Paris. IL 584. b.

CANANÉENS , {FTifl. anç.) pays qu’ils occupaient. Leur

orieine.Différenspeuples cinanééns.Ceux quife fixèrent fur les

bords de la mer, s’occupèrent du commerce. ¿uppl.U.. 192. b.

Ceux qui pénétrèrent dans l’intérieur des terres, fe livrèrent

à la vie nomade & au brigandage. Alliance fédérative des

différentes tribus qui compofoient la nation. Leur gouvernement.

Leur exceffive population. Leur idolâtrie. Corruption

de leurs moeurs. Vengeances divines que leurs exces

provoquèrent fur quitte de leurs villes. Les Cananéen rein-

fent à Moïfe un paffage fur leurs terres. Défaite & mon

d’Og roi de Bafan. Ibid. 193 .a. Smte de l’hiftoire des Cananéen.

Obfervarions fur les Moabites, le pays quils occu-

poient leur reügion , leur? moeurs, &c. Ibid. b. Recherche

qu’ils font du prophète Bdaam , pouç l’engager à maudire

les Ifraélites , qui étoient venus camper dans leurs plaines.

Les Moabites léduifent ce peuple par les charmes de la

volupté , & le font tomber dans une prévarication | dont il

ne tarde pas de porter la peine. — Les Ifraélites délivrés

enfuite par Ehud de la tyrannie des Moabites. — Suite de

l’hiftoire des Moabites, jufqu’aù tems où ils ne formèrent plus

de corps de nation. — Ibid. 194. a. Hiftoire des Ammonites ,

Ibid. b. des Madianites , Ibid. 195. a. des Iduméens. Ibid. b.

des Amalécites & des Philiftins, autant de peuples du pays de

Canaan. Ibid. 19.6. a. » T or 1

C ananéens. Leur principale divinité. Suppl. 1.005- f-

CANANI, ( J.BapùJle) anatomifte. Suppl. I. 39ï*.f’ .

CANAPÉ, (Menuif.) vol. VII. des plancb. Menuifene en

meubles, plan.cn. 8. , . . f

CANARD I oifeau aquatique. Les oifeaux de rivière le

meuvent difficilement. Groffeur des canards auvages, r

tivement à pelle des domeftiques. On diftingue k o M

grands & en petits. Leurs couleurs. IL 584- A Différentes

efpeces de ceni.rds. / i . F é c o n d i t é de la femelle.

Canard à bec crochu, ba cleicripuon. *

Canard A erlte noir,. Sa defcription. lbtd. 583. «. On lia

trouvé que des cailloux & de l’algue dans fon eftomgc.

C A N '

Canard i tlte iUvie. Sa defcription. C«oifçW fe tieotd.oit I

W B Ê É & S S ^ . donnés. S a

d e l S o n ; Cet oifça« eft privé & fe mulnplte compte les

cinaras communs. Ibid. . . . . !

Canard de Madagafçap. Sa defcription, . - I

Canard d'été. Quelques-uns de fes çaraéterçs. Pays ou il fe I

tr„uv“ Lieux oh i Ü fon nid. Soins que les vteux canards

dCS ^ Æ mn e t r i P . SPécondib de la femelle.

^ Ca n id Couvage, carte au collier blanc, cane de mer. Defcnp- I

tion d f cet oifeau. Ibid. 586. n. Sociétés de U B I “

hiver Ils vont par paires au prmtems. Lieux ou ils font leurs I

nids Fécondité de la femeUe : fa defcription La chair du

canard fauvage pnffe p.our meilleure que celle du domeftique. I IflftpfeH de la graiffe de cet oifeau. lbtd. b. Dtvetfes

manieres de chaffcr aux canards. Ibid. 507. a. 1

Canard. Obfervations fur le bec de cet oifem XL 437- ^

Produftion du fon de là voix des canards. XVII. 43*- »•

* % L r d f a u v a g e , (Cbaffc) maniere-de prendre

en leur rendan? des pieges avec de la glu dans les rofeaux.

Í Y ^ D “ d’une machine plus facile & de moindre

dépenfe que les peaux de vache, préparée Ponc mer aux

canards.lî t<8. a. Chaffe du vol pour le canard.XVIl. 441. b.

Nappes à prendre des canards. Vol. 111. des planch. aruçle

C CeW.-Pdiffé‘rentes efpeces. Canard de mer , dont on dre

l’édredon. V . 306. 4. Garrot, efpeec de canard * mer. VU.

ciq. a. Canards du Brefil , appdies tpecartaca &

avoa VIH. 901. a. Canard des i fle s Pbibppines, appeUéWen.

f l 8,3. A Ifpece decanardappellér,«« XVI-3Z3- ‘■• Canard

ff Amérique nommé !

trouve fur le lac Zirehmra. XVII. 719- Í H M | “ • 43»’ *’

Canard fifleur. Vol. VI. des plane, regne animal, pl. ;.?•

C a n a r d , ( Artific. ) voye[ G e n o u i l l è r e .

C a n a r d , ('Miel,an. ) defcription du canard automate de M.

^CANARDIERls Chaffe ) lieu couvert & préparé dans

un étang ou un biarais , pour prendre des canmds fauvagM.

Defcription d'une canardiere avec fon réfervoir , fes canaux,

c a g e s i apprivoifer les canards, filets & allée d arbre conftnuts

en Hollande, par M. Guillaume O-kers. Suppl. II. 197. Comment

s’y fait la prife. Maniere de nourrir les canards./4rA A

CANARIES, (les mis) appellées autrefois Ifes Fortunées.

Leur nombre. Leurs produirions. Elles appartiennent aux

C a n a r i e s . Les anciens les ont connues fous le nom i'JJlcs

Fortunies. Vn . ao7. n. VIII. 923. a , A Erreur de Ptoloniée

furie nombre & la pofition de ces ifles.X. 383.4. Obfervauons

fur la figure de leurs habiians. VIII. 346. A.

Cañarte, efpece d’ancienne danfe. II. 587. a.

CANASSES, grandes caiffes, dans lefquelles on apporte I

le tlié de la Chine. On donne 16 livres de tare par canalfe. I

11 CANATHOS, fonteine de Nauplia, où Junon fe baignoit. I

11 Canàthos: il eft parlé de cette fontaine. XI. rit. a. XII. I

88CANAVALI, ( Botan. ) nom que les brames du Malabar

donnent à un genre de haricot. Auteurs qui en ont donné

la figure. Defcription de cette plante. Suppl. ) H 4. Sa

culture fes qiiaUtés & ufages. Maniere de la claffer. lbtd,

1^Canavali , efpece de ce genre dite baramareca. Suppl. I.

8°LaNA YA , ( Botan. ) efpece de bananier. Suppl. 1. 784. 4.

CANCAMUM, forte de gomme.II. 587. a. On y diftuSue

quatre^fubftances différentes, qui ont chacune leur couleur

léparée. De quel arbre elles découlent. Ibid. b.

CANCEL, voyez C h a n c e l .

CANCELLARIUS. Quel officier portoit ce nom chez les

Romains. Il paroît que cet officier étoit très-peu de chofe.

Origine de ce mot, félon Ducange & félon Ménage. II.

587. b. .

. CANCELLATION. Acception de ce terme a Bordeaux,

où il eftufité. II. 587. b.

CANCELLER. Ëtym. de ce mot. H. 587. b.

CANCELLI, mafe. plur. petites chapelles qu’érigeoient les

Gaulois aux dèeffes meres. Aâes fuperftitieux qu’ils y prati-

qooient.U. 587.^.

CANCER, ( Chirur.) définition de cotte tumeur. Pourquoi

elle eft appellée de.ee nom. II.' 587* Conutient le cancer

commence. Parties qu’il attaque ordinairement. Le cancer eft

aux -glandes, ce que la carie eft aux os, & la gangrene aux

parties charnues. Le cancer vient quelquefois à d autres

parties molles & fpongieufes dû corps. Aux jambes , on

•

C A N

l’appelle loup i au vifagç &. au nez, noli me tangere. Cancer

occulte ", cancer ulcéré. Carafteres, accompagnemens, fuites

.de cette maladie. Calife immédiate du can'cçrx On le guérit

ou par l’extirpation dans fes commenccmens , ou enfuite par

l’amputation de la partie attaquée.Signes extérieurs du cancer.

Djagnoftic du cancer occulte commençant. Ibid. 588. a.

Le cancer des mammelles 8c de toute autre partie eft toujours

la fuite d’un sjrirrhe. Progrès de ce mal. On ne peut trop

promptement extirper une tumeur cancereufe, môme occulte.

Comment cette opération a été pratiquée par l’auteur. Ibid. b.

Divers préceptes fur la maniéré d’extirper félon la diverfité

des circonftances. Le non fuccès d’une première opération

ne doit point décourager d’une fécondé. Qualité vénéneufe

de la liqueur du cancer. Si cette matière eft paliee dans

le fang, aucun fecours ne peut fauver le malade. Remedes

qu’on peut appliquer fur le cancer -ulcéré. Amputation du

cancer , lorfqu’il occupe toute la mammelle, & que la malle '

du fang n’eft point en colliquation. Comment cette opération

s’exécute. Ibid. 589. a. Panfement de la piaiè. Indication des

figures qu’on a fait graver pour l’intelligence de ce qui vient

d’être dit. ïbid. b. , ,

Cancer. Prétendu fecret pour guérir les cancers les plus

défefpérés. XII. 798. b. Liniment propre à calmer la douleur

des cancers. XIII. 757•• b. De l’amputation des cancers. I.

c 380. b. Bandage dont on fait ufage dans le Premier appareil

de l’amputation d’une mammelle Cancereufe. XIII. 642. a. Charpie

employée après l’extirpation. VIL 523. a. Cancer de la ma*

i trice. X. 205 .a , b. XVII. 558. a. Cancer de l’oeil. XL 392. à.

C ancer des mammelles, •( Maréch. ) maladie du cheval.

Suppl. III. 409*a' 0 n i, .

C a n c e r , ( Aftron. ) figne dp zodiaque & conftellation *

tropique du cancer. II. ç 89.4. Fw T r o p iq u e . '

Cancer. Moyen de connoirre cette çonftelhmon dans le ciei.

Suppl. H. 966. A Etoiles du cancer, 'nommées anes. Suppl. I.

^CANCRE d’armoiries, ( Hijt. nat. Infegol.) efpeCe de crabe

I des ifles Moluques. Suppl. IL 198. a. Sa defcription & fes I moeurs. Maniéré de le claffer. Ibid.t. I Cancre, voyez C rabe. Cancre , figure fymhohque. XV.

73CANDALE, eau de , ( Chym. ) recette pour faire cette

eau. Suppl. lï . 198.4. . c

CÀNDAULE, ( Hijl.anc.) roi de Lydie. Ce prince allai;

^ C A N D eS brÎÉ de la galerie de Verrès. VII. 443. u.

CANDEUR, naïveté i ingénuité, ( Gramm. Moral.) caractères

qui diftinguent ces trois qualités. Suppl. II. 198. b.

CANDI, ( Comm. ) voye^ C andir. Le fucre candi eft

plus en ufage en Hollande , parce que généralement on n y

boit le thé qu’avec du candi qu’on tient dans la bouche.

Cette coutume eft meilleure que de mettre du fucre dans

les taffes de thé | parce qu’il change beaucoup le gôut de

cette infufion. Boulettes ,de fucre candi dont fe fervent les

HoUandois en buvant le thé. - Cet ufage eft auffi une éconp:

mie pour le fucre. Pourquoi les Hollandois préfèrent le candi

rouge ou brun. Prix de trois fortes de candi dans les raffineries

de Copenhague. SudvI. II. 199.

Candi. Fruits candis. 111. 856. *. Sucre candi. XV. 6x5. b.

Les fyrops trop concentrés font fujets à fe candir. 775. b. 779.

a CANDIDAT, celui qui afpire a un emploi. Quels étoient

■ ceux que les Romains nommoient ainfi. Comxnent ils follici-

toient les fuffrages. Loi qtii leur défendoit dé donner des jeux

au public. Comment ils corrompirent les fuffrages dans les

derniers tems de la république. Pourquoi les candidats

devoient paroître en robe blanche fans tunique. 11. 590. a.

C a n d i d a t . (Hijl. rom. ) Brigues des candidats. 11. 4

Comment les candidats faifoient leur cour au peuple : difte-

rentes fortes de gens qu’ils employoient pour parvenir? lemploi

déliré. XI. ¿tt.i/XVH. 235. ATogedoscand.diit . XVI,

260.a. Ouefteursappellés candidats du pnnee. AI11.yQi.a.

CAND1D I CERVI ARGENTUM, amendepayée à lé-

chiquier par certains cantons d’Angleterre. Raifon de cette

amCANDIE5î9vôyiî C rete. Du vin de Candie. XYIU 299. I Nombreufes plantations de cyprès dans cette îfle. Suppl.W.

I C ANDJI, ( eau de ) que les Indiens font avec la plapte du

I TlZr A ^ ï l T mefore des Indes pour vendre le grain. Poids

I de cette mefure, & É contenance. C’eft fur le pied dp

candil qu’on eftime 8L qu’on jauge dan? ce pays-là les navires.

I c I nDIR , explication de cette opération pour le fuprp.

Les apothicaires font auffi candir certains médicamens. p r - I férence entre candir & confire. — Voye{ C andi. IL J0». a.

I CANDO candi* candi, mefure ou aune dont on le îert aux I Indes. Evaluation du candode Goa. Les toiles fe mefurent au

I cando.U. 590. b.