3 9 8 CON Contredatifa. Diverfes obfer va lions fur cette forte de danfe.

Contrtdanfe. On peut varier à l’infini les contredanfes.

Figures dont elles font compofées. Obfervanon dechorégr*-

pltie, relativement à cette efpece de danfe. Des allemandes.

^ T oN T R ’ÏcARTÉLÉ , ( Slafon ) voyti v d l . H . des planch.

CONTREDITS (furifpr.) tentâtes ou procédures de ce

« * *H? “ prodniUon nouvelle. Ce font

^ v t r Î u E m p o n t t e S i t s . Autres fens du terme de

C°r(MTRÉE. îl?ff£ence entre contrée, province, région,

aiftrla & pays. XV. 739- a , b. Contrée diftinguèe par fes

propres bornes des contrées du votfmage. VU. M* V t.

CONTREFACTION d'écritures , voyez Crime de faux.

VI 440. b. 441. a. & V. 369. b. 370. a.' S

' CONTREFAIRE , ( terme de Librairie) peines & déshonneur

attachés à ce commerce illicite. D’étranger à étranger ,

l’ufage femble l’avoir autorifé. IV. :13 3. b.

Contrefaire, imiter , copier. Différence entre ces mots. IV.

1 3èoNTRE-FISSURE, ( Chirurg. ) fente du crâne, au côté

©ppofé à celui où a été porté le coup qui la caufe. Quelques-

“r ■ . t .u . Î ______ a R n fnncnil e p p o l è à c e lu i o u a e t c p o r te vw«*» -------—lkv fin ( Olluns

fontiennent qu'elle ne peut arriver. Rations qu ils en donnent.

IV. 133. ¿.Cependant il y a de fi fortes preuves pour le

fentiment oppofé , qu’on ne doute prefque plus de la «alité

des contre-fiffures. Symptômes qui les accompagnent. Corn

ment on juge de l’exiftence de la contre-fiflùre. Parues du

crâne où elles ont lieu. Ibid. 134. a. .

CONTRE-FORTS, ( Archit.) comment on doit les taire

quand on bâtit fur la pente d’une montagne. IV 134. a.

ContR£-forts. (Fortificai.) defcnpnon& dtmenfions de

cette forte d'ouvrages , félon M. de Vauban. IV. 134. a. Le

contre-fort s’appelle quelquefoisqwron.Contre-forts employa

d a n su n ouvrage qu’on b â t i t fu r la pente dune montagne Différence

entre ceux qu’on emploie dans 1 ardutefture ctvde &

ceux del’architeâure militaire./¿¡d.é. _ .,

CONTRE-GARDE, la, ( Fortificai.) elle eft aufli appellée

conferve IV. 134.¿.Préceptes fur la manière de conftrùire une

contre^arde devant un baftion. On doratoti autrefois des

flancs aux contre-gardes, & on leur donnott le nom de demi-

lunes. Utilité des contre-gardes. Autre forte de contre gardes,

félon M. de V auban. Ibid. 13 frf* .

Contre.garda de demi-lune. XVI. ta6.b.

C o n t r e -g a r d e , (Monna,e) creanon des gardes & des

contre-gardes. FonSioni-Îe ces derniers. XVII. 766. i.

CONTRE-HARMONIQUE , ( Gtom. ) nombres en proportion

cintre-harmonique. Regie pour trouver un moyen

proportionnel contre-harmonique entre deux quanutés donn^

CONTREHERMINÉ, (Elafon) voyez vol. H. des planch.

deCONTR^-LETTRE , ( Jttrifipr.) a8e fecret par lequel on

fait quelque paéüon, Cet. contraire à un afte précédent. La

déclaration paffée au profit d’tm tiers , différé de la contre-

lettre D’où s’eft formé le mot contre-lettre. IV. 13 J. b. Pour

quoi elles devroient être proferites. Exception. Comment

¿n les paffe. En quel cas elfes peuvent etre le plus préjudiciables

Contre-lettres par rapport aux contrats de mariage.

Comment il faut les paffer. Ce que portent à cet égard les

arrêtés de M. le premier prèfident de Lamoignon. ibid. 136.

a Les conditions & formalités qu’on exige pour ces fortes de

contre-lettres, ne font néceflaires que quand il s agit dun

afte qui donne atteinte au contrat de nianage. Cas ou les con- * I mofEder l ° rCrnirMoaitn‘ Second contre-maître nommé bofieman. H.

C o n t r e -m a î t r e , dans les raffineries de fucre. IV. i a U

CONTRE-MAND , ( Jnrifpr.) en quoi il différott de

v ’mt eü ni ne IV f i 6. b. Ce que ait Beaumanoir fur

X “ — celili M C j f * * * co" 'T

CONtoÊ-mSrcGeP>° (^ « milit. f dans quel cas on y a

recours. Contre-marche par files. C o n t r e -m a r c h e par r a n ^

La contre-marche n’eft plus d’un grand ufage. Contre marche

en perdant le terrera', en gagnant le terrein, fans changer ue

terrein. Auteur à confulter. IV. 137. a.

C ontre-marche, ( Ta&iq. des Grecs.) les contre-marcnes

- fe faifoient chez les Grecs par files ou par rangs. Us diviioient

les unes & les autres en trois efpeces ; la macédonienne, la

lacédémonienne 8c la danfe, qu’ils nommoient encore la per-

fique ou la-crétoife. Suppl. II. 375. a. Description de ces différentes

contre-marches. Ibid. b. Voyez fig. 16— »9 de la

tadique des Grecs, pl. de l’art milit. Suppl.

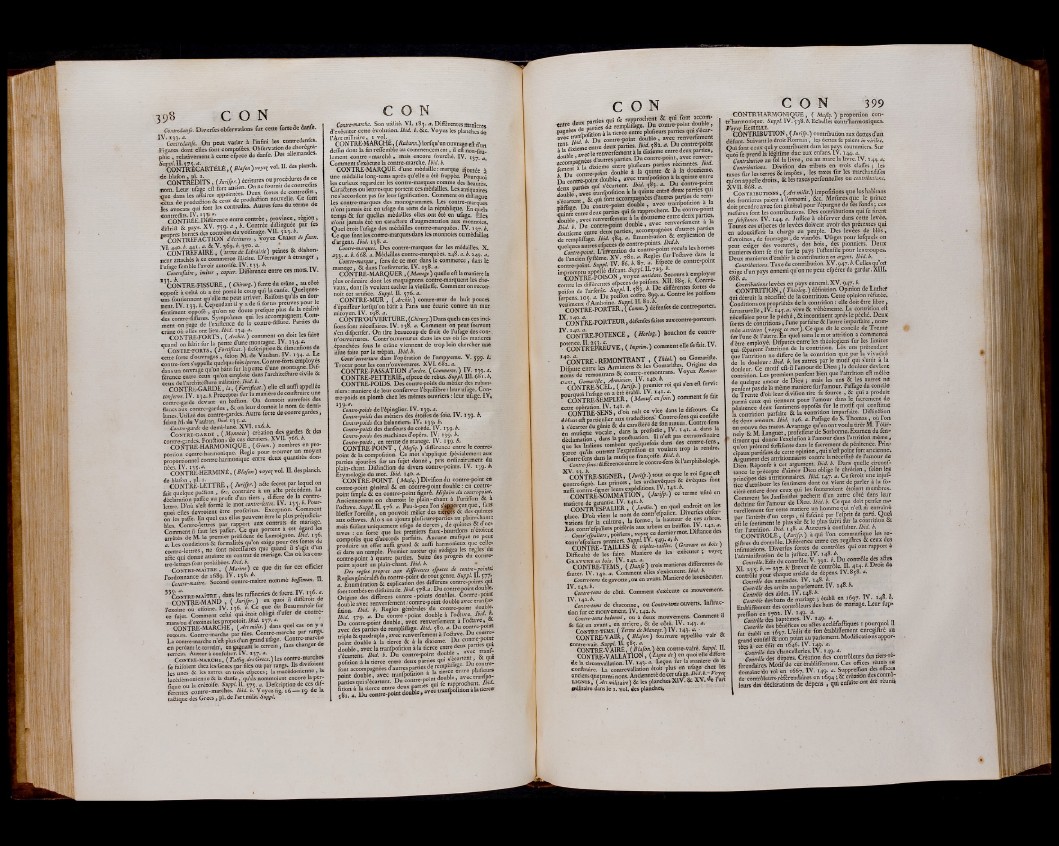

C O N

Contre-marche. Son utilité. VI. 183. a. Différentes maniérés

d’exécuter cette évolution. Ibid. b. «c. Voyez les planches de

l’Art militaire, 1 vol.

CONTRE-MARCHE, (Rubann.) lorfqu’un ouvrage eft d’un

deffm dont la fin reflemble au commençjement, il eft non-feulement

contre-marché , mais encore fourché. IV. X37. a.

Comment s’exécute la contre-marche. Ibid. b.

CONTRE-MARQUE d’une médaille .-marque ajoutée à

une médaille long-tems après qu’elle a été frappée. Pourquoi

les curieux regardent les contre-marques comme des beautés.

Carafteres ou lettres que portent ces médailles. Les antiquaires

ne s’accordent pas fur leur fignificadon. Comment on diftingue

les contre-marques des monogrammes. Les contre-marques

n’ont jamais été en ufage du tems de la république. En quels

temps & fur quelles médailles elles xmt été en ufage. Elles

n’ont jamais été un caraftere d’augmentation aux monnoies.

Quel étoit l’ufage des médailles contre-marquées. IV. 137. b.

Ce que font les'eontre-marques dans les monnoies ou médailles

d’argent. Ibid. 138. a.

Contre-marques. Des contre-marques fur les médailles. X.

333. a. b. 668. a. Médailles contre-marquées. 248. a. b. 249. a.

Contre-marque , fens de ce mot dans le commerce, dans le

manege, 8c dans l’orfévrerie. IV. 138. a.

CONTRE-MARQUER, ( Manege ) quelle eft la maniéré la

plus ordinaire dont les maquignons contre-marquent les chevaux,

dont ils veulent cacher la vieilleffe. Comment on recon-

noît cet artifice. Suppl. II. 576. a.

CONTRE-MUR, (Archit.) contre-mur de huit pouces

d’épaiffeurlorfqu’on bâtit à Paris une écurie contre un mut

mitoyen. IV. 198. a.

CÔNTR’OUVERTURE, (Chirurg) Dans quels cas ces inci-

fions font néceflaires. IV. 138. a. Comment on peut fouvent

s’en difpenfer. On tire beaucoup de fruit de F ufage des con-,

» ’ouvertures. Contr’ouvertures dans les cas où les matières

épanchées fous le crâne viennent de trop loin chercher une

iflùe faite par le trépan. Ibid. b.

Contr ouverture dans l’opération de l’empyeme. V. 599. b:

Trocar pour les contr’ouvertures. XVI. 682. a.

CONTRE-PASSATION d'ordre. (Commerce.) IV. 139.4.

CONTRE-PETTERIE, efpece de rebus. Suppl. III. 681. b.

CONTRE-POIDS. Des contre-poids du métier des ruban-

niers : maniéré de leur conferver l’équilibre : leur ufage. Contre

poids en plomb chez les mêmes ouvriers : leur ulage. IV,

139.4. _ -

Contre-poids de l’épinglier. IV. iw.a.

Contre-poids des métiers des étoffes de foie. IV. 139. b.

Contre-poids des balanciers. IV. 139. b.

Contre-poids des danfeurs de corde. IV. 139. b.

Contre-poids des machines d’opéra. IV. 139. b.

Contre-poids, en terme de manege. IV. 139. b.

CONTRE-POINT, (Mufiq. ) différence entre le contrepoint

8c la compofition. Ce mot s’applique fpécialement aux

parties ajoutées fur un fujet donne , pris ordinairement du

plain-chant. Diftinfrion de divers contre-points. IV. 139. b.

Etymologie du mot. Ibid. 140. a.

CONTRE-POINT. ( Mufiq. ) Divifion du contre-point en

contre-point général 8c en contre-point double : en contrepoint

fimple & en contre-point figuré. Hiftoire du contre-pomt.

Anciennement on chantoit le plain-chant à luniflon 8c a

l’oâave. Suppl. II. 376. 4. Peu-à-peu l’on s’aggerçut que, lans

blefler l’oreille, on pouvoit mêler des tièfees'& des quintes

aux oftaves. Alo s on ajouta plufieursqparties au plain-chant:

mais faifant uniquement ufage de tierces, de quintes Ce d oc*

taves : en forte que les premiers faux-bourdons nétoient

compofés que d’accords parfaits. Aucune mufique ne peut

produire un effet aufli grand 8c aufli harmonieux que celle-

ci dans un temple. Premier auteur qui rédigea les réglés du

contre-point à quatre parties. Suite des progrès du contre*,

point ajouté au plain-chant. Ibid. b. * . 1

Des règles .propres aux différentes efpeces de contre-points.

Réglés général« du contre-point de tout genre. Suppl. 11. $77*

*. Énumération 8c explication des différens contre-points qui

font tombés en défuétude. Ibid. 578.4. Du contrepoint double.

Origine des différens contre - points doubles. Contre-point

double avec renverfement : contre-pomt double avec tranipo*

fition. Ibid. b. Réglés général« du contre-pomt double.

Ibid. 579. a. Du contre-point double à 1 °&™e. Ibid.

Du contre-point double, avec renverfement à loétave, oc

avec des parties de rempliflage.Ibid. 580. «. Du

triple 8c quadruple, avec renverfement à 1 oâave. Du coatr

point double i la tierce & à la dixième. Du comre-p

double, avec la tranfcofmon à la tierce entre deux p ^jmj

s’écartent. Ibid. b. Du contre-point double , &

CON

Pa8n „Lfitîoti i la tierce entre plufieum parues qms écar-

avee tranfpo „ „ „ .p o in t double, avec renverfement

entre deux pitiés. Ibid. 58a. «. Du contre-pomt

j ^hlc avec le renverfement àla dixième entre denxparnes,

«om¿Énées d’autres patries. Du contre-pomt avec renver-

aceompagne r plufteurs parnés récitantes. Aid.

f D nu con.rtpSnt do 'iblePà la qniitte. & à la donxieme.

ÏÏDÏu ScomSrv-pWv Ktranfpofttion à la qntnte entre !m m * “n,r^oin' £ h l e a v e c tranfpnfttion à la quinte entre deux pames qui

AéSncm & qui font accompagnées d’autres parties de rem-

r S Du contre-point double, avec tranfpofmon à la

P ? I deux parues qui fe rapprochent. Du contre-pomt

» M a l de lanaen fy^ênie- - 7 • Efpece de contre-point

contre-pomt. Suppl. l y . oo .o. 07 r

ta^‘^ W I o K O N ? v o y « Punri*K.'sêcot.ts à emjtloyer

ï e ^ o ^ D u p S o n e ^ e . 8u9.u. Contre les poiffons

VeCONTRtPORTER “fcomto. )défenfes de contre-porter.

^CONTRE-PORTEUR, défenfes faites auxeontre-porteurs.

^CONTRE-POTENCE, (Horlog.) bouchon de contre-

P0CONTR’e1>MuVE, C Imprim.) comment elle fe (kit. IV.

,4CONTRE-REMONTRANT , (TUol.) ou Gomarifle.

Difoute entre les Arminiens & les Gomartftes. Ongtne des

tmm^de txmontrans & contre-remontrans. Voyea Rcoton-

‘ '“cÔNTRE^icEL, ( Jurifp. ) premier roi qui s’en eft fervt t

CON 399

V.UN 1 KE.O'naE.l., V.■'“ " j r - / --------------

T7 ^ m m . & ^ ( M a n o f . InfoU.) comment fe (kit

CC ajSireÆ-SENS, tl'où naît ce vice dans le difeours. Ce

défemeft ^tieulier aux traduébons.’ Çontre-fens qm confifte

à s’écarter du génie & du caraftere de fon auteur. Contre-fens

en mufttiue vocale, dans la profodte, IV. 141- "• dans la

dèclTmarion, dans la ponanation. H n’eft pas extraordinaire

que les Italiens tombent quelquefois dans des contre-fens1,

Lee qu’ils outrent l’expreffton en voulant trop la rendre.

’ “coot^ omiS t^ nT cW èY “ '“ me uf,tê en

m CONTR^BpÀlIER , 4( Jardin. ) en quel endroit on les

nlace. D’où vient le nom de contr efpaber. Diverfes obfer-

viionsiùr la culture, la forme, la hauteur de ces arbres.

Les contr’efpaliers préftrés aux arbres en butîfon. IV. 14a. a.

ContFtfîtalicrs, poiriers, veyer ce dernier mot. Diftance des

contr’efpaliers pruniers. Suppl. IV. 349* / ... 1 :

CONTRE-TAILLES 8c triples-tadles. (Gravure en bots f

Difficulté de les faire. Maniéré de les exécuter ; voyez

G ravure en bois. IV. 142- u. ^ _ , r r j

CONTRE-TEMS, (Danfe) trois mameres différentes de

fauter.IV. 142.4. CommenteUess’exécutent./^.*•

Contre-tenu de gavoue, ou en avant. Mamere de les exécuter.

IV. 14a .b.

Çontre-tems de côté. Comment s’exécute ce mouvement.

Contre-tems de chaconne, .ou Contre-tems ouverts. Infirtio

tion fur ce mouvement. IV. 142. b.

CONTRUARMONIQUE, ( Mufiq. ) proportion con*

» ’harmonique. Suppl. IV. 538. b. Echelles contr’narmoniqucs.

Foyer E ch e lle .

Contre-tems balonné, ou à deux mouvemens. Comment u

fe fait en avant, en arriéré, 8c de côté. IV. 143. a.

CONTRIBUTION, ( Jurifp. ) contribution aux dettes d’un

défunt. Suivant le droit Romain, 1« dett« fe paient in viriles.

Qui font ceux qui y contribuent dans les pays coutumiers. Sur

quoi fe prend la légitime due aux enfons. IV. 144. a.

Contribution au loi la livre, ou au marc la livre. IV. Ï44. ai

Contributions. Divifion des tributs en trois dattes ; 1«

taxes fur les terres & impôts, les taxes fur les marchandif«

qu’on appelle droits, & les tax«perfonnelles ou contributions*

XVII. 868.4. Wm . . . . . .

C o n t r e - t e m s . ( Terme de Manege.) IV. 143- *•/ . „

CONTRE-VAIR, ( Blafon ) fourrure appellée vair ©c

tonCtrOe-NvaTiRr. ES-uvp AplÏ. RmÉ,m ( Bmlafo n.w) è cu contre-va.ir■é. W# . « II.

C o n t r i b u t i o n s , (Art milit.) împofïtions que 1« habit ans

des frontières paient à l’ennemi, 8cc. Mefùres qim le prince

doit prendre avec fon général pour l’épargne de Tes fonds j ces

mefures font les contributions. D « contributions qui fe tirent

en fubftance. IV. 144. a. Juftice à obferver dans cette levée.

Toutes ces efpeces de levées doivent avoir des prétextes qui

en adouciflent la charge au peuple. Des levées de blés ,

d’avoines, de fourrages, de viandes. Ufages pour lefquels on

peut exiger des voitur«, des bois, des pionniers. Deux

manier« dont fe tire furie pays l’uftenfile pour les troupes.

Deux maniérés d’établir la contribution en argent. Ibid. b. « .

CONTRE-VALLAT10N , ( Ligne de ) en quoi elle diftere

rie la circonvallation. IV. 143- W ™ furJ a ? an!crf K

conftrùire. La contrevaUation étoit plus en ufage chez 1«

anciens queparmi nous. Ancienneté d e Voye^

lig n e s , (Art militaire) 8c les planches XIV. & X V . ^ 1 art

Contributions. Taxe de contribution. XV. 947. b. CeU« qu oa

tige d’un pays ennemi qu’on ne peut efpérer de garder. XIII.

18.4.

Contributions levées en pays ennemi. XV.947. b.

CONTRITION, ( Thcolog.) définition. Opinion de Luther

lui détruit la néceflite de la contrition. Cette opinion réfutée.

Conditions ou propriétés de la contrition : elle doit être libre,

furnaturelle ,IV. 145.4. vive 8c véhémente. La contrition eft

néceflaire pour le péché, 8c incontinent après le péché. Deux

fortes de contritions, l’une parfaite 8c 1 autre imparfaite, nom*

mée attrition ( voynce mot). Ce que dit le concile de Trente

fur l’une 8c l’autre. En quel tems le mot attrition a commencé

d’être employé. Difputes entre 1« théologiens fur 1« limites

qui féparent l’attrition de la contrition. Lès uns prétendent

que l’attrition ne différé de la contrition que par la vivacité

de la douleur : Ibid. b. les autr« par le motif qui s unit a la

douleur. Ce motif eft-il l’amour de Dieu ; la douleur devient

contrition. Les premiers penfent bien que 1 attrition eft mêlée

de quelque amour de Dieu ; mais 1« uns 8c les autres ne

penfent pas de la même maniéré furl’amour. Paflage du concile

de Trente d’où leur divifion tire fa fource , & qui a produit

parmi ceux qui tiennent pour l’amour dans le facremcm de

pénitence deux fentimens oppofés fur le motif qui conftitue

la contrition parfaite 8c la contrition imparfaite. Diftinétion

de deux amours. Ibid. 146. 4. Paflage de S.Thomas, oulon

en trouve des traces. Avantage qu’en ont voulu tirer M. Tour-

nely 8c M. Languet, profeffeur de Sorbonne. Examen du len-

timent qui donne l’exclufion à l’amour <jans l’attrition même,

qu’on prétend fuffifante dans le facrement de pénitence. Principauxpartifans

de cette opinion, qui n’eft point fort ancienne.

Areument des attritionnaires contre lanéceflité de 1 amour de

Ditu. Réponfe à cet argument. Ibid. /. Dans quelle circqnf-

tance le précepte d>ùner Dieu oblige le chrétien , félon ies

princip« des attritionnaires. Ibid. 147. a. Ce feroit une mjuf-

tice d’attribuer les fentimens dont on Vient de parler à la fo*

ciété entier e dont ceux qui les foutenoient étoient membres.

Comment 1« Janfènift« pechent d’un autre côté dans leur

doarine fur l’amour de Dieu. Ibid. b. Ce que doit penfer naturellement

fur cette matière un homme qui n eft m entraîné

par l’intérêt d’un corps, ni fafemé par i eipnt de parti. Quel

?ft le fentiment le plus sûr 8c le plus fum fur la contrition 8c

fur l’àttrition. Ibid. 148. Auteurs à confulter. Ibid. b.

CONTROLE, (Jurifp.) à qui l’on communique les re-

eiftr« du contrôle. Différence entre ces regiftres & ceux des

infinuations. Diverfes fortes de contrôles qui ont rapport à

l’adminiflrarion de la juftice. IV. 148. b.

Contrôle. Edit du contrôle: V. 391. A Du contrôle det

v r - „ ÿ — 237. b. Brevet de contrôle. II. 4M-b- Droit de

« f lg S & g c la q u e article de dénem. IV.8,8.4.

Contrôle des amendes. IV. 148. b.

Contrôle des arrêts au parlement. IV. 148. o-

Contrôle de» rades. IV. 14“* é* -v „ ,

Contrôle des bans de mariage ; établi en 1697. IV. 148. t.

E tab liffem en t des contrôleurs des bans de mariage. Leur fup*

preffton en 170a. IV. *

Contrôle des baptêmes. IV. 149. a.

Contrôle dei bénéfices ou aftes ecdéfiafttques : pourquoi il

fut établi en 1637- W g de fo" au

rnnd confeil 8é bon point au parlement. Motbficauons appor.

tées k cet M en 1646. IV. 149. a.

■ Contrôla des chancelleries. IV. 149. a. .

Contrôle des dépéris. Création des contrôleurs des tiers-ri-

férendaires. Motif de cefétabliffement. Ces offices téunis au

domaine du roi en 1667. IV. 149. «• «“ PP^1?0"