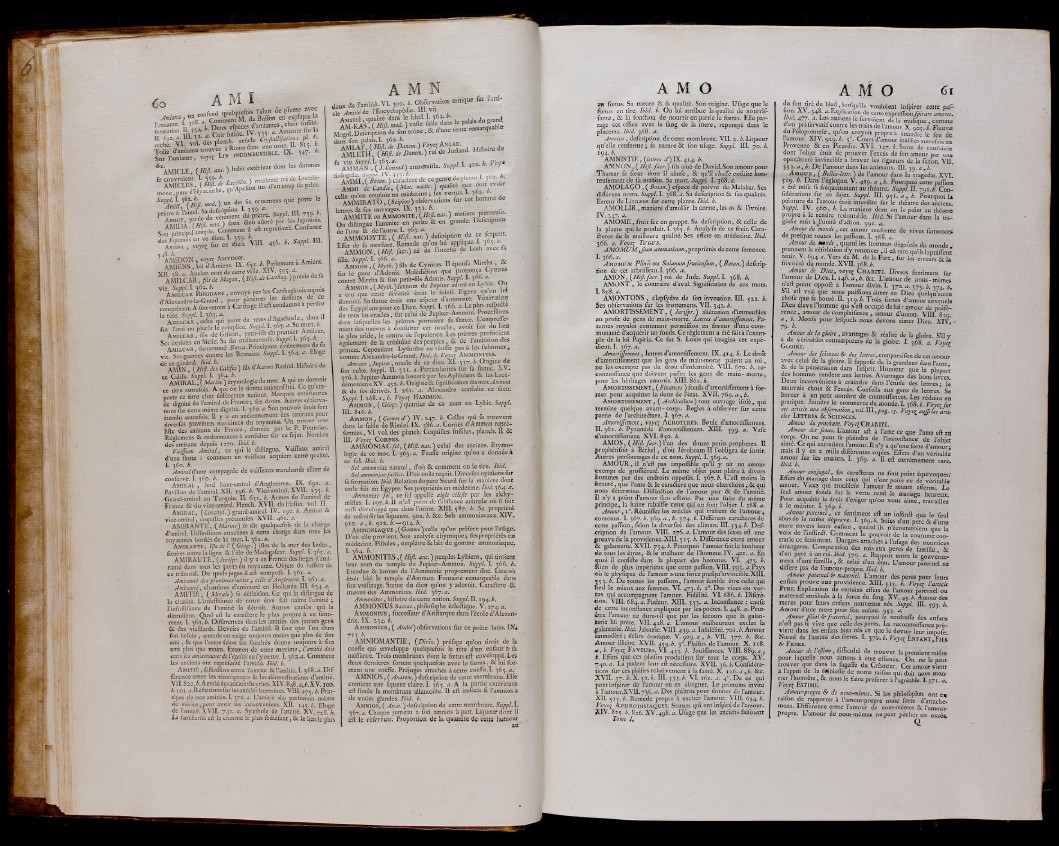

6o AMI -

K- g |

*AM IC L E , (JHÎjï. « cO « t extérieur don. les femmes

fe couyroient. I. 359- *■ H S j mdidëmS roi de JLacéclé-

AMICLÈS , ( W /M K g » ® d'un coup de palet,

mone, pered'Hyacmthe, qu Apollon

SuprJ m m t m - » ¿ O ® jÉ Ë * ornemens que porte le

in,' S A mict, P^r , v fUyv dieu adoré par les Japonois.

vm - « 6- 1 s “ppi ra-

54?:

A m ien s ! W0d 'A n t o D?X: 6, ,. ^xrlemen. à Amiens.

XIk&

VI<Amilcar I hodane, envoyé | | r ‘“ Car*wmois aup:rès

à? a l^vandre-le-Grand , pour pénétrer les delleins de ce

conquérant. A fon retour à Carthage il eft condamné à perdre

k M | I l d%fil. l’ami ou plutôt le complice. Sutefmfi/. IId-’ A3r6u3-° 4S-,a?m“ ”oodrn7; iI

AmidCAR , fils de Gifcon, petlt-ffls du premter Amfcar.

Ses exploits en Sicile. Sa fin malheureufe. Suppl. I. 363. b.

Æ , fumommé ^ce.Prmclpatm èvênemens defa

vie. Ses guerres contre les Romains. Suffi. I. 364. “■ Eloge

i i iÉ ^ A H i f . * * Califes) fils d’Aaron Rashid. Hifloire de

ce Calife.’ Suppl. I. 364. § . . , .

AMIRAL, f Marinç ) étymologie du mot. A qui on donnoit

ce titre autrefois. A qui on le donne aujourd htu. Ce qu emporte

ce titre chez différentes nations. Marques extérieures

5 e dignité de l’amiral de France; fes droits. Autres otfenra-

tions lur cette même dignité. I. 360. a. Son pouvoir étoit fort

étendu autrefois. 11 y a eu anciennement des amiraux pour

diverfes provinces maritimes du royaume. On trouve une

lifte desi amiraux de France, donnée par le P. Foumier.

Réglemens & ordonnances à confulter fur cefujet. Nombre

des amiraux depuis 1170. Ibid. b.

Vaiffeau Amiral, ce qui le diftmgue. Vaiffeau amiral

d’une flotte : comment un vaiffeau acquiert cette qualité.

I * Amirald’une compagnie de vaifTeaux marchands allant de

conferve. I. 360. b. Tv z

Am ira l , lord haut-amiral d Angleterre. 1a . 691. a.

Pavillon de l’amiral. XII. 196. b. Vice-amiral. XVII. 23$. b.

Grand-amiral en Turquie. II. 631. b. Armes de l’amiral de

France & du vice-amiral. Planch. XVII. du blafon. vol. II.

Am ira l, ( Çonchyl. ) grand-amiral. IV. 190. b. Amiral &

vice-amiral, coquilles précieufes. XVII. 461. a.

AMIRANTE, (Marine) fe dit quelquefois de la charge

d’amiral. Diftinôions attachées à cette charge dans tous les

royaumes bordés de la mer. I. 361. a.

doux de ramifiéc VI. ?9o *. Obfervarion critique fur g j

d e Amimie l’Encycfopedie.111..vij.

Amirante , IJlc de l'{Géogr.') ifles'de la mer des Indes,

fituées entre la ligne & M e de Madagafcar. Suppl. l. 365. a.

AMIRAUTÉ, | Jurifpr|| il y a en France des fieges d’amirauté

Mogol. Defcription de fon trône, ix. (1 une tente u

dans fon palais.I. 36a. b- .

AM LA Î'.CHiß. dt Danem.) royt{ ANLAr.

AMLETH, (Hiß- de Danem.) roi de Jutland. Hdtoife

fa ^ U ^ A & r a d ) anatomifle: Suffi. I. 40a. | f *

fi0S i M d‘ “ Ammi de Candie, (Mae. midic.) qualité que doit avoir gâi| 1

dans tous les ports du royaume. Objets du reffort de.

ce tribunal. De quels juges il-eft compofé. I. 361. a.

Amirauté des provinces-unies, celle d'Angleterre. I. 361. a.

Amirauté, chambres d’amirauté en Hollande. III. 634.it.

AMITIÉ, ( Morale) fa définition. Ce qui la diftingue de

la charité. L’infuffifance de notre être fait naître l’amitié ;

l ’infuffifance de l’amitié la détruit. Autres caufes qui la

détruifent. Quel eft le cara&ere le plus propre à ce fenti-,

ment. I. 361. b. Différences dans les amitiés des jeunes gens

& des vieillards. Devoirs de l’amitié. Il faut que l’un dans

fon befoin, attende ou exige toujours moins que plus de fon

ami, & que Vautre félon les facultés donne toujours à fon

ami plus que moins. Examen de cette maxime, l'amitié doit

entre les amis trouver de l'égalité ou l'y mettre. 1. 362.it. Comment

les anciens ont repréfenté l’amitié. Ibid. b.

Amitié ,diftinétion entre l’amour & l’amitié. I. 368. a. Différence

entre les témoignages & les démonftrations d’amitié.

VII. 822. ¿.Amitié desanciensScythes.XIV.848. ü,é.XV. 100.

b. 101.it.Réflexions fur les amitiés humaines. VIII. 27c. b. Principes

de nos amitiés. 1. 372. a. L’amitié des perfonnes même

de mérite, peut avoir les inconvéniens. Xll. 14«. b. Eloge

de l’amitié. XVII. 742. a. Symbole de l’amitié. XV. 728. b.

La familiarité eft le charme le plus féduifant ; & le lien le plus

“ Â m ’ l a l n u t . )

Qn diftingue l’ammite en pente & en grande. Delcnpnon

de l’une & de l’autre. L 363. f*. . ? , r „ ferDent

AMMODYTE , | Hiß. nat. ) defcription de ce Arpent.

Effet de fa morfure. Remede qu’on lui apphque.1. 363. .

AMMON, {Hiß. facr.) ne de lincefte de Loth avec la

fil A m S n ’^M yth .) fils de Cyniras. 11 époufa Mirrha, &

fut le pere d’Adonis. Malédiction que prononça Cymras

contre Mirrha & fon petit-fils Adonis. Suppl 1. 366. a.

A m m o n , (AiytA.)furnom de Jupiter adore en Lybie. u n

a cru que cette divinité étoit le foleil. Figure qu on -

donnoit. Sa ftatue étoit une efpece d’automate. Venerauon

des Egyptiens pour ce Dieu. Suppl. I. 366. a. Le plus refpeétè

de tous les oracles, fut celui de Jupiter-Ammon. Proceffions

dans lefquelles les prêtres portoient fa ftatue. Lemprelie-

ment des nations à confulter cet oracle, avoit fait du lieu

le plus aride, le centre de l’opulence. Les prêtres -prontoient

également de la crédulité des peuples, & de Vambinon des

princes. Cependant Lyfandre ne réuflit pas à les fubomer,

comme Alexandre-le-Grand. Ibid. b. VWM A m m o n i t e s . •

Ammon, Jupiter, oracle de ce dieu. XI. 537 ¿.Origine de

fon culte. Suppl. II. 311. a. Particularités fur fa ftatue. X V .

376. ¿. Jupiter-Ammon honoré par les Aphitéens & lesLacé-

démoniens.XV. 432. b. Origine & lignification du mot Ammoii

& de fes dérivés. 1. 261. a. Alexandre confulte ce dieui

Suppl. 1. 268. <z, b. Voyez HAMMON. g

A m m o n , ( Géogr.) quartier de ce nom en Lybie. Suppl.

III. 816. b. W Ê B Ê È

A m m o n , ( Cornes d’ ) IV . 247. b. Celles qui fe trouvent

dans le fable de Rimini.IX. 386.0. Cornes d’Ammon repré*

fentées, VI vol. des planch. Coquilles fbffiles, planch. II &

III. Voyez C o r n e s .

AMMONIACyê/, {Hiß. nat. ) celui des anciens. Etyltio-

lôgie de ce mot. L 363.0. Fauffe origine qu’on a donnée à

ce fei. Ibid. b.

Sel ammoniac naturel, d’où & comment on le tire. Ibid.

Sel ammoniac fadice. D’où on le reçoit. Diverfes opinions fur

fa formation. Ibid. Relation du pere SiCard fur la maniéré dont

on le fait en Egypte. Ses propriétés en médecine. Ibid. 364. a.

Ammoniac Jel, ce fel appellé aigle célefie par les alchy-

miftes. I. 197. b. Il n’eft point de fubftance animale où il foit

aufti développé que dans l’urine. XIII. 587. ¿. Sa propriété

de refroidir les liqueurs. 902. b. & c. Sels ammoniacaux. XIV.

910. < * ,¿ .9 12 .0 .-9 14 ^ .

A m m o n i a q u e , {Gomme")celle qu’on préféré pourl’ufagé.

D’où elle provient. Son analyfe chymique; fes propriétés en

médecine. Pillules , emplâtre &.lait de gomme ammoniaque.

. I. 364. b.

AMMONITES, ( Hiß. anc.) peuples Lybiens, qui tiroient

leur nom du temple de Jupiter-Ammon. Suppl. I. 366. b.

Etendue & bornes de l’Ammonie proprement dite. Lieu où

étoit bâti le temple d’Ammon. Fontaine remarquable dans

fon voifinage. Statue du die» qu’on y adoroit. Cara&ere &

moeurs des Ammonites. Ibid. 367. a.

Ammonites, hiftoire de cette nation. Suppl. II. 194. b.

AMMONIUS Saccas, philofophe écleétique. V . 274. a.

A m m o n iu s , fucceffeur d’Ariftarque dans l’école d’Alexandrie.

IX. 234. b.

Am m o n iu s , ( André) obfervations fur ce poète latin. IX«

713. b.

AMNIOMANTIE, (Divin. J préfage qu’on tiroit de la

coëffe qui enveloppe quelquefois la tête d’un enfant'à-fa

naiffance. Trois membranes dont le foetus eft enveloppé. Le's

deux dernieres fortent quelquefois avec le foetus, & lui forment

une coëffe. Préjugés attachés à cette coëffe.L 365. a.

AMNIOS, ( Anatom.) defcription de cette membrane. Elle

contient une liqueur claire. I. 365. <*. A la partie extérieure

eft fituée la membrane allantoïde. Il eft indécis fi l’amnios a

de vraies glandes. Ibid. b.

A m n io s , I Anat. ) defcription de cette membrane. Suppl. I.

367.0. Chaque jumeau a ton amnios à part. Liqueur dont p

eft le réfervoir. Proportion de la quantité dç cette humeur

A M O A M O 61

as foetus. Sa nature & fa qualité. Son origine. Ufage que le

foetus en tire. Ibid. b. On lui attribue la qualité de nourrif-

fante, & la fonction de nourrir en partie le foetus. Elle partage

cet office avec le fang de la mere, repompé dans le

placenta. Ibid. 368. a. ,

Amnios, defcription de cette membrane. VII. 2. b. Liqueur

qu’elle, renferme ; fa nature & fon ufage. Suppl. III. 70. ¿.

194. b.

AMNISTIE, {lettres d’) IX. 414. b.

AMNON, ( Hifl. facr. ) fils aîné de David. Son amour pour

JThamar fa foeur dont il abufe, & qu'il chalTe en fuite lioa-

teufement de fa, maiibn. Sa mort. Suppl. I..368. a.

AMOLAGO, ( Botan.') efpece de poivre du Malabar. Ses

différens noms. Suppl. I. 368. a. Sa defcription & fes qualités.

Erreùftie Linnæus fur cettç plante. Ibid. b.

AMOLLIR, maniéré d’amollir la corne, les os & l’ivoire.

IV. 247. a.

AMOME, fruit fec en grappe. Sa defcription, & celle de

la plante qui le produit. I. 365. b. Analyfe de ce fruit. Cara-

¿leres de la meilleure qualité. Ses effets en médecine. Ibid.

3 66. a. Voye{ Tu g u s .

AMOMCJMyjtum aromaticum, propriétés de cette femence.

1 .3 66. a. " . ... -

A mo mu m Plinii ou Solanum fruticofum, {Botan.') defcription

de cet.arbriffeau.1.366. a.

AMON, {Hifl.facr. ) roi de Juda. Suppl. I. 368. b.

AMONT , le contraire d’aval. Signification de ces mots.

1 .858. a.

AMONTONS, clepfydre de fon invention. III. 522. b.

Ses obfervations fur les frottemens. VII. 342. b.

AMORTISSEMENT, ( Jurifpr. ) aliénation d’immeubles

au profit de gens de mam-morte. Lettres d'amortijfement. Patentes

royales contenant permifiion en faveur d’une communauté

d’acquérir un fonds. Ce règlement a été fait à l’exemple

de la loi rapiria. Ce fut S. Louis qui imagina cet expédient.

I. 367. a.

Amortiffement, lettres d’amortiffement. IX. 414. b. Le droit

d’amortifiement que les gens de main-morte paient au ro i,

ne les exempte pas du droit d’indemnité. VIII. 670. b. re-

connoiffance que doivent paffer les gens de main - morte,

pour les héritages amortis. XIII. 861. b.

A m o r t i s s e m e n t , ( Finances ) fonds d’amortiflement à former

pour acquitter la dette de l’état. XVII. 769. a , ¿.

A m o r t i s s em e n t , ( Architedure) tout ouvrage ifolé, qui

termine quelque avant-corps. Réglés à obferver fur cette

partie de l’archite&ure. I. 367. a.

Amortiffement, voye[ A c r o t e r e s . Boule d’amortiflement.

H . 361. b. Pyramide d’amortifiement. XQI. 599. <*. Vafe

d’amortiffement, XVI. 830. b.

AMOS, ( Hifl. facr. ) l’un des douzepetitsprophetes.il

prophétifoit à Béthel, d’où Jéroboam II l’obligea de fortir.

Autres perfonnages de ce nom. Suppl. I. 369. a.

AMOUR, il n’eft pas impoftible qu’il y ait un amour

'exempt de groifiéreté. Le même objet peut plaire à divers

hommes par des endroits oppofés. I. 307. b. C ’eft moins la

beauté, que l’ame & le caraétere que nous cherchons, & qui

nous détermine. Diitinâion de l’amour pur & de l’amitié.

•.Il n’y a point d’amour fans eftîme. Par une fuite du même

principe, la haine rabaifle ceux qui en font l’objet. I. 368. a.

Amour y i°. Réunifiez les articles qui traitent de l’amour,

contenus. I. 367. b. 369. a , b. 374. b. Différens caraôeres de

cette paflion, félon la diverfite des climats. III. 534. ¿. Defcription

de l’amour. VIII. 276. a. L’amour des. fexes eft une

preuve de la providence. XIII. ç 15. b. Différence entre amour

6c galanterie. XVII. 734. b. Pourquoi l’amour fait le bonheur

de tous les êtres, 8c le malheur de l’homme. IV. 401. a. En

quoi il confifte dans la plupart des hommes. VI. 473. b.

Kien de plus impérieux que cette paflion. VIII. 393. a. Pays

©Ù le phyfique de l’amour a-une force prefqu’invinciblè. XIII.

Î|53. b. De toutes les paillons, l’amour femble être celle qui

ied le mieux aux femmes. VI. 473. ¿. 20. Des vices ou vertus

qui accompagnent l’amour. Fidélité. VI. 686. b. Discrétion.

VJII. 684. a. Pudeur. XIII. 333. a. Inconftance : caufe

de cette inconftance expliquée par les poëtes. 1. 448. a. Peut-

être l’amour ne dure-t-il que par les Secours que la galanterie

lui prête. VII. 428. a. L’amour malheureux exclut la

galanterie. Ibid. Jaloufie. VIII. 439. a. Infidélité. 701. b. Amour

immodéré ; délire érotique. V. 909. a , b. VII. 377. b. 6cc.

Amour illicite. XVII. 439. ¿. 30. Plaifirs de l’amour. X. îi8 .

« , b. Voyeç F a v e u r s . VI. 433. ¿. Jouiflances. VIII. 889'. a ,

b. Effets que ces plaifirs produifent fur tout le corps. XV*.

740. a. La pudeur leur eft néceflaire. XVII. 36. b. Confidéra-

tions fur ces plaifirs relativement à' la fanté. X. 116. a , b. &c.

JXVII. 37. b. A. 32. b. III. 333.b. VI. 161. a. 40. De ce qui

peut infpirer de l’amour ou en éloigner. Le printems invite

à l’amour.XVII. 736. d. Des philtres pour donner de l’amour.

XII. 31 <t. b. Remede propre à exciter l’amour. VIII. 634. b.

Voye1 A p h r o d i s i a q u e s . Statues qui ont infpiré de l’amour.

XIV. 823. b. 826. XV. 498. a. Ufage que les anciens faifoient

Tome I. ' ■ ■ . l

Ibid. 477 a. Les ancoens fe fervoient de la mufique, comme

d un préfervanf ¿ontre les traits de l’amour. X. 903. b. Fleuve

du Peloponnefe, qu on croyoit propre à éteindre le feu de

1 amour. XIV. 929,^. 3 . Cours d’amour établies autrefois en

Provence & en Picardie. XVI. 127. b. Sorte de confrairie

dont l’objet étoit de prouver l’excès de fon amour par une

opiniâtreté invincible à braver les rigueurs de la faifon. V IL

3 5 2. a , b. De l’amour dans les animaux. III. 39. a , b.

A m o u r , ( Belles-lettr< ) de l’amour dans la tragédie. XVI.

Ç ans l’^glogue. V. 429. a , b. Pourquoi cette paflion

a été mife fi fréquemment au théâtre. Suppl. II. 791.A Con-

fidérations fur ce fujet. Suppl. IH. 931. <*, b. ¡Pourquoi la

peinture de 1 amour étoit interdite fur le théâtre des anciens.

Suppl. IV. 960, b. La maniéré dont on le peint au théâtre

propre à le rendre redoutable. Ibid. Si l’amour dans la tragédie

nuit à^l’unité d’aélîon. 9 9 a.

Amour du monde, cet amour renferme de vives iemences

de prefque toutes les pallions. I. 368. a.

Amour du monde, quand les hommes dégoûtés du monde '

prennent la réfolution d’y renoncer, il eft rare qu’ils la puiflen?

p fp p a l ^94 a. Vers de M. de la Fare, fur les erreurs & la

frivolité dp monde. XVII. 368. b.

■ Amour de Dieu, voye[ C h a r i t é . Divers fentimens fur

1 amour de Dieu. 1. 146. a , b. &c. L’amour de nous - mêmes

neft point oppofé à l’amour divin. I. 372.a. 373. b. 374. ¿.

S’d eft vrai qùe nous puiflions aimer en Dieu quelqu’autre

chofe que fa bonté. D. 310. ¿.Trois fortes d’amour auxquels

JJieu éleve 1 homme qui s’eft occupé de lui : amour de préférence,

amour de complaifance , amour d’union. VIIL 820.

a , b. Motifs pour lefquels nous devons aimer Dieu X I v l -

79- l’ Amour

de la gloire, avantages & réalité de la gloire. S’il y

G l o i r e 1 contempwurs de la gloire. I. 368. a. Voye,\

Amour des fciences & des W î , comparai fon de cet amour

avec celui de la gloire. Il fuppofe de la grandeur dans l’ame-

j pénétration dans l’efprit. Honneur que la plupart

des hommes rendent aux lettres. Avantages des bons livres

Deux inconvéniens à craindre dans l’étude des lettres • le

mauvais^ choix & l’excès. Confeils aux gens de lettres* Se

borner a un petit nombre de connoiflimces. Les réduire en

pratique. Joindre le commerce du monde. I. 368. b. Voyez fur

cet article une obfervation,vol.HL,pag. ,S. Voyez auffiles articles

L e t t r e s & S c ie n c e s . ,

Amour du prochain. Voye£ C h ARITÉ.

Amour des fexes. L’amour eft à l’ame ce que l’ame eft au

corps. On ne peut fe plaindre de l’inconftance de l’objet

aimé. Ce qui entretient l’amour. Il n’y a qu’une forte d’amour ;

mais il y en a mille différentes copies. Effets d’un véritable

amour fur les moeurs. I. 369. <*. Il eft extrêmement rare.

Ibid. b.

Amour conjugal, fes carafteres ne font point équivoques.’

itnets du mariage dans ceux qui n’ont point eu de véritable

amour. Vices qui troublent l’amour le mieux affermi. Le

feul amour fondé fur la vertu rend le mariage heureux.

Pour acquérir le droit d’exiger qu’on vous aime, travaillez

a le mériter. I. 369. b.

Amour paicmtl, ce fentiment eff un ¡nAmS que le feul

abus de la raifon déprave. L 369. b. Soins d’un pere & d’una ’

mere envers leurs enfans, quand ils n’écouteroient que la

voix de 1 înihnél. Comment le pouvoir de la coutume contrarie

.ce fentiment. Dangers attachés à l’ufage des nourrices

étrangères. Coipparaifon des rois aux peres de famille &

d un pere à un roi. Ibid. 370. a. Rapport entre le gouverne-

ment d une ftmdle, & celui d’un état, L’amour paternel ne

différé pas de 1 amour-propre. Ibid. ¿.

Amour paternel 6» maternel. L’amour des peres pour leurs

enfans Drouve une providence. XHI. 313. b. Voye1 l'article

P e r e . Explication de certains effets de l’amour paternel ou

piatèrnel attribués à la force du fang. XV. 43. b. Amour des

meres pour leurs enfans nouveaux nés. Suppl. IH. 393. ¿.

Amour d’une mere poiir fon enfant. 933. a.

Amour filial & fraternelpourquoi la tendreffe des enfans

n’eft pas fi vive que celle des peres. La reconnoiflance prévient

dans les enfans bien nés ce que le devoir leur impofe.

Noeud, de l’amitié desfreres. I. 370. b. Voye^ E n f a n t F il s

6* F r e r e .

Amour de L'efiime, difficulté de trouver la première raifon

pour laquelle nous aimons à être eftimés. On ne la peut

trouver que dans la fageffe du Créateur. Cet amour vient

a 1 appui de la fiiiblefle de notre raifon qui doit nous montrer.

1 honnête, & nous le faire préférer à l’agréable. L 371. a,

V o y e i E s t im e . & ^

Amour-propre 6» de nous-mêmes. Si les philpiophes ont e *

rauon de rapporter à l’amour-propre toute forte d’attache-

mens. Différence entre l’amour de nousmiêmes & l’amour-

propre. L’amour d® nous-mêmes ne peut pécher en excè^.