Colonie

de

i i i ó VOYAGE AUTOUR DU MONDE.

Discipline. — Les vaisseaux ne doivent recevoir que des individus du

Port-j'ackson luêine sexe, hommes ou femmes; car on a prévu sagement que le mé-

Transport lange ne feroit qu’ajouter aux difficultés du transport. Les hommes sont

des condamnes, généralement tenus aux fers pendant toute la traversée, et l’on n’excepte

guère de cette mesure que certains malades, ou bien les condamnés de la

classe particulièj-e désignée aujourd’hui sous le nom de convicts spéciaux ;

ce qui doit s’entendre des personnes qui, par la nature spéciale de leurs

délits, méritent certains égards; nn duelliste, par exemple, qui, ayant

tué son adversaire, seroit condamné à la déportation par suite de cette

circonstance, se trouveroit dans ce cas. II en seroit de même des déportés

pour cause politique. On fixe les heures où les prisonniers peuvent

se promener sur le pont ; e t, pour prévenir jusqu’à la moindre idée de

révolte de leur part, on a soin que ie vaisseau qui les transporte soit

garni d’une dunette, et que cette partie élevée du navire contienne une

force armée suffisante pour leur imposer et les tenir en respect.

Quoique le capitaine soit maître souverain sur son vaisseau, pour tout

ce qui tient à la manoeuvre et à la conduite de l’équipage, de son côté le

chirurgien-surintendant est exclusivement chargé de tout ce qui se rapporte

à la discipline des prisonniers; c’est lui qui ordonne les punitions et

le régime à suivre, mais il doit s’entendre avec le capitaine pour tout

ce qui pourroit compromettre la sûreté du navire. Une longue expérience

et l’attention que i’on a de choisir les chirurgiens-surintendans parmi

les hommes graves, fermes et d’une moralité reconnue, prouvent que ce

moyen réunit toutes les conditions désirables et qu’il remédie aux in-

convéniens que les premiers essais avoient fait apercevoir.

Le sort des convicts embarqués qui ne s’exposent pas à encourir des

punitions corporelles ou la prison n’est point trop malheureux, du moins

relativement à ce qui tient au régime auquel ils sont soumis; ceux chez

lesquels on remarque des moeurs plus douces et moins corrompues obtiennent

toujours quelques faveurs qui adoucissent lîn peu les désagrémens

de leur position. En général cependant on empêche avec beaucoup

de soin que l’équipage ne communique avec les déportés; cette précaution

est surtout indispensable lorsque ce sont des femmes qui se trouvent à bord,

et même dans ce dernier cas on ne met point de soldats sur le vaisseau.

Transport

des condamnés.

LIVRE V. ■— D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t , i i i 7

Les punitions infligées aux femmes convictes consistent à les priver

d’une partie de leur ration ordinaire de table, et à leur raser ia tête. Nous

ignorons si le collier de bois proposé par M. Bigge a été jamais mis en

usage; mais il nous semble que l’emploi d’un chaperon ou d’une espèce

de bandeau qui, pouvant couvrir exactement ies yeux, rend aveugle momentanément

ceiui qui le porte, seroit un procédé moins cruel et dont

l’expérience a prouvé l’efficacité, du moins sur les hommes. Cette privation

de lumière, même pendant un petit nombre d’heures, est une

très-grande punition, et l’on a vu des matelots préférer des coups de

corde à l’obligation de subir le chaperon.

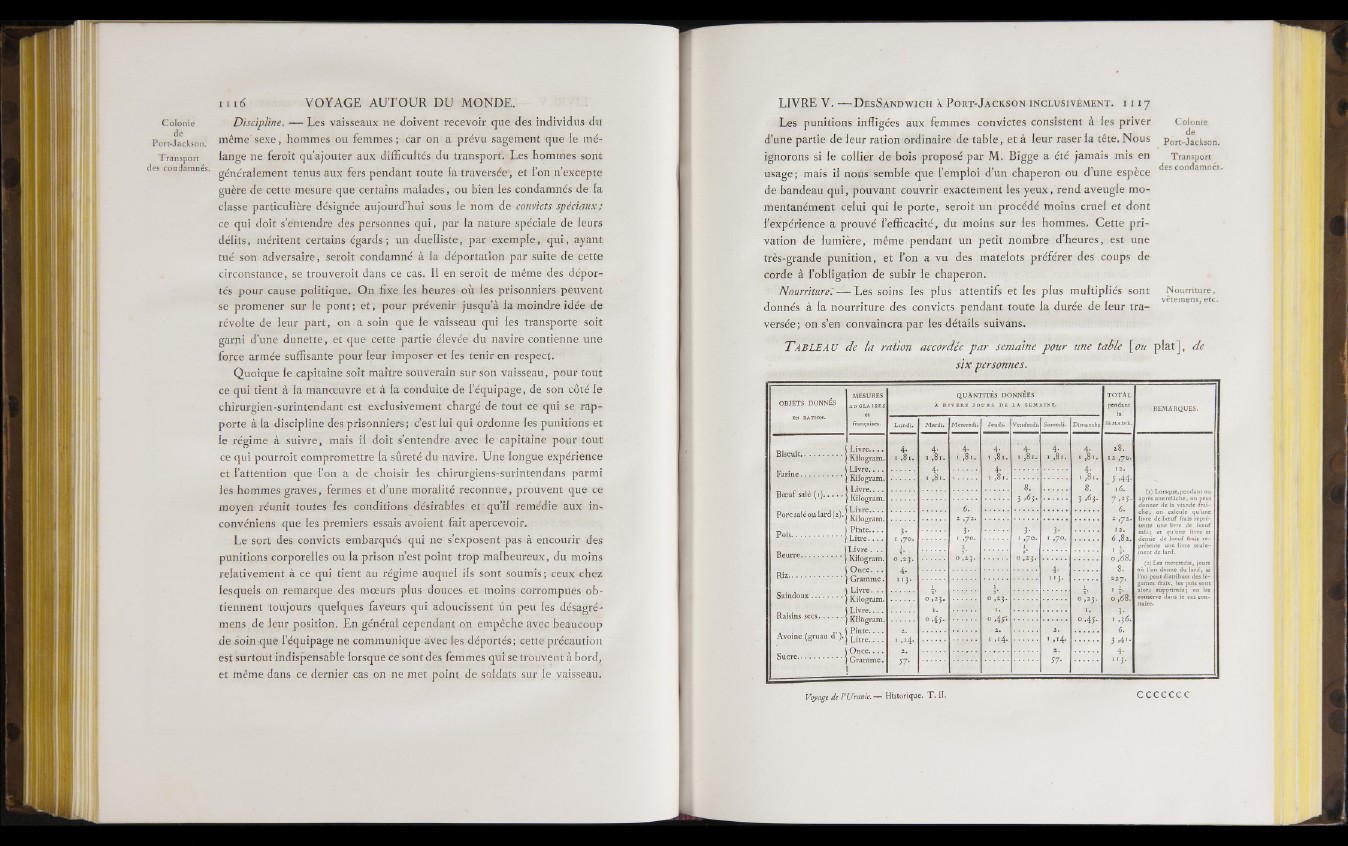

Nourriture. — Les soins ies plus attentifs et les plus multipliés sont

donnés à la nourriture des convicts pendant toute la durée de leur traversée;

on s’en convaincra par les détails suivans.

T ableau de la ration accordée par semaine pour une table [ou plat], de

six personnes.

No u r r i tu r e ,

vêtemens, etc.

OBJETS DONNÉS

MESURES

A N G LA I S E S

et

À D

QUANT ITÉ S DONNÉES

IV E B S JO U R S DE L A S EM A IN E .

TO T A L

pendant

la

REMARQUES.

E.H RATION.

françaises. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche SEMAINE.

Biscuit.......................

L i v r e . . . .

t 4- 4-

I l ' 1 ; 4 *

l i

2 8 .

Kilogram. 1 , 8 1 . 1 , 8 1 .

4-

1 8 i .

1 , 8 1 . 1 , 8 1 .

4-

I , 0 1 . I , 8 1 . I , 8 1 . 1 2 , 7 0 .

I 2,

F a rin e ....................... ç A À

Boe uf salé ( i ) ..........

Kilogram.

L iv r e .. .

I

8 . 8 .

) ’44-

1 6. (i) Lorsque,pendant ou

après une relâche, on peut

donner dc la viande fraîKilogram.

6.

3 r i i - 3 r i ) . 7 > = 5-

6.

Porcsaléou lard(2).

Kilogram.

Pinte----- 3-

2 , 7 2 .

3' 3- 3*

................ 2 , 7 2 .

12 .

che, on calcule qu’une

livre de hoeuf frais représente

une livre de hoeuf

Pois............................ sale; et qu’une iivre et

Beurre .......................

L it r e . . . .

L iv re . . .

Kilogram.

O n c e . . .

G ramm e .

L iv r e . . .

Kilogram.

1 , 7 0 . I , 7 0 .

1.

■ , 7 0 .

î ’

f , 7 0 . 6 , 8 2 .

I J .

0 , 6 8 .

8.

demie de boeuf frais représente

une livre seulement

dc l.trd.

0 / ; .

4-

0 , 2 3 . 0 , 2 3 .

4 .

(2) Les mercredis, jours

où l ’on donne du lard, si

l'on peut distribuer des légumes

frais, les pois sont

aiors supprimés; on les

conserse dans ie cas con-

Riz ..............................

t: ’

1 1 3 .

S a in d o u x .................

1 1 3 .

0 , 2 3 ,

J ,

0 , 2 3 .

I .

0 , 2 3 .

I ,

2 2 7 .

I i .

0 , 6 8 .

3-

Raisins secs............. Kilbgram. 1 . î 6 .

P in t e .. . .

L i t r e . . . .

O n c e .. . .

Gramme.

i

0 .d. c. 0 ,4.?'. 0 4 g

2. 6.

3 , 4 . .

4.

Avoine (gruau d’ ). , . % . I d 4 - I , 1 4 .

2 .

Su cre ......................... 57- 57* 1 1 3 .