P o r t-Ja ck so n . Agilité, &c. — Les Nouveaux-Hollandais ont non-seulement une très-

D e l’homme petite énergie physique , mais encore une grande flexibilité dans ies comme individu, * u j v x o

membres et dans ies muscles. Leur agilité, pour grimper sur les arbres,

est fort remarquable; munis de leur hache de pierre, ils font au tronc

une petite entaille, dans laquelle ils appuient un de leurs gros orteils;

aussitôt, et par le même moyen, une coche est faite du côté opposé,

et ils y placent l’orteil de l’autre pied; en continuant de cette manière ils

arrivent en un clin d’oeil au sommet des eucalyptus les plus gigantesques.

On n’est pas moins émerveillé de l’adresse avec laquelle ils lancent

la sagaie et même des pierres sur de très-petits animaux , qu’ils poursuivent

à la chasse. Leur vue, extrêmement perçante, est aussi pius prompte que

la nôtre à distinguer des objets et des nuances d’action, qui seroient,

pour nous, absolument imperceptibles. Sont-ils animés, à la guerre ou

pendant une dispute, à peine peut-on concevoir la vivacité de leurs mouvemens;

doit-on l’attribuer à la force de leurs passions ou à l’activité du

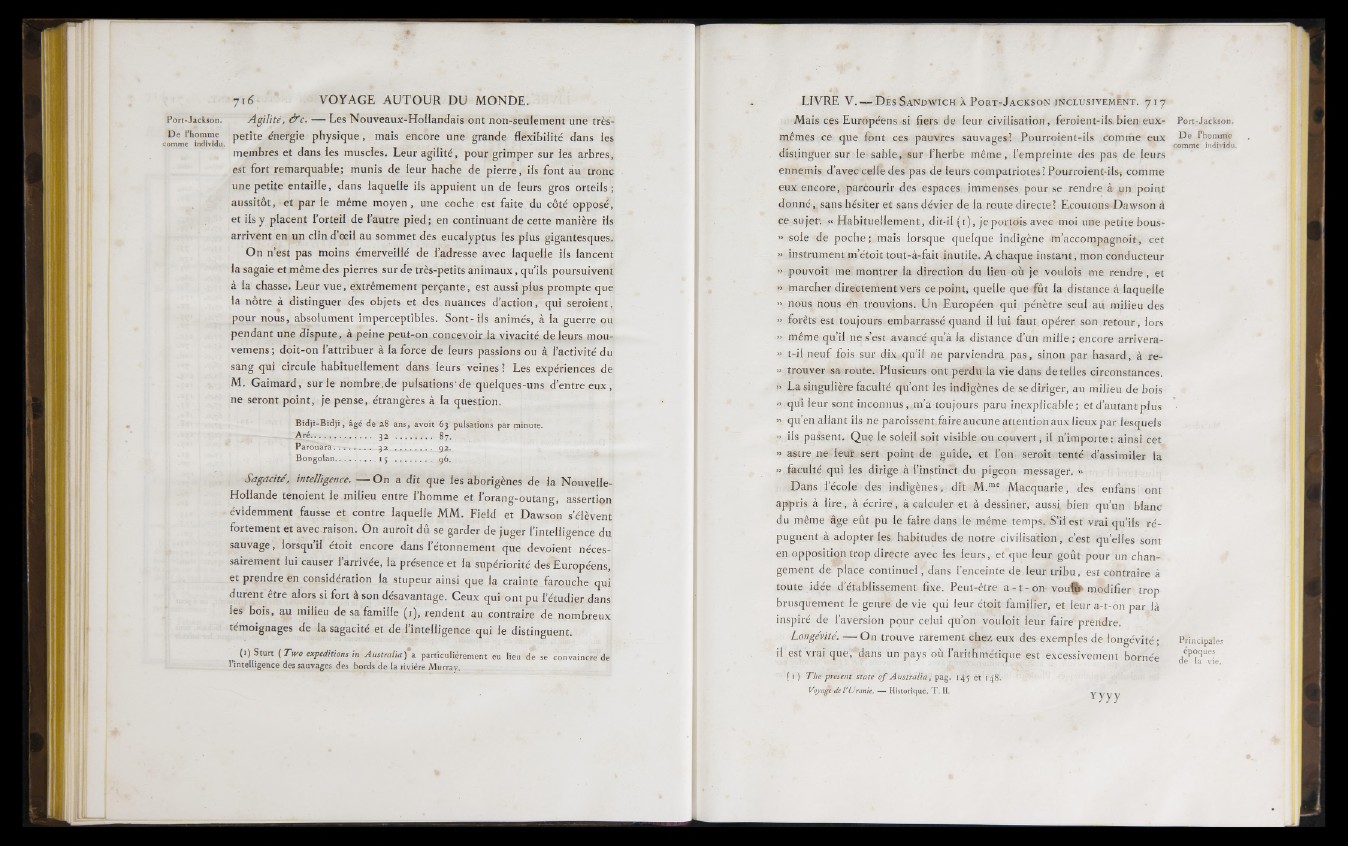

sang qui circule habituellement dans leurs veines ! Les expériences de

M. Gaimard, sur le nombre.de pulsations'de quelques-uns d’entre eux,

ne seront point, je pense, étrangères à ia question.

B id j i - B id j i , âgé de 28 ans, avoit 63 pulsations par minute.

A r e .................................. 3 2 87.

P a ro u a ra ...................... 32. 9 2.

B o n g o lan ...................... 1 5 96.

Sagacité, intelligence. — On a dit que les aborigènes de la Nouvelle-

Hollande tenoient le miiieu entre l’homme et l’orang-outang, assertion

évidemment fausse et contre laquelle MM. Field et Dawson s’élèvent

fortement et avec raison. Ôn auroit dû se garder de juger l’intelligence du

sauvage, lorsqu’il étoit encore dans l’étonnemeiit que devoient nécessairement

lui causer l’arrivée, la présence et la supériorité des Européens,

et prendre en considération la stupeur ainsi que la crainte farouche qui

durent être alors si fort à son désavantage. Ceux qui ont pu l’étudier dans

les bois, au milieu de sa famille (i), rendent au contraire de nombreux

témoignages de la sagacité et de l’intelligence qui le distinguent.

^ ( l) S tu n ( T w o expéditions in A u s trn ü a ) a particulièrement eu lieu de se convaincre de

l’intelligence des sauvages des bords de la rivière Murray.

LIVRE V. — D e s S a n d w i c h à P o r t - J a c k s o n i n c l u s i v e m e n t . 7 1 7

Mais ces Européens si fiers de leur civilisation, feroient-ils bien eux- P o r t-Ja c k so n .

mêmes ce que font ces pauvres sauvages? Pourroient-ils comme eux l’homme

^ ^ comme inHividu.

tlisiinguer sur ie sable, sur i’herbe même, iempreinte des pas de leurs

ennemis d’avec celle des pas de leurs compatriotes? Pourroient-ils-, comme

eux encore, parcourir des espaces immenses pour se rendre à un point

donné, sans hésiter et sans dévier de la route directe? Ecoutons Dawson à

ce sujet, « Habituellement, dit-il (i), je portois avec moi une petite hous-

’> sole de poche; mais lorsque quelque indigène m’accoinpagnoit, cet

» instrument m’ctoit tout-à-fait inutile. A chaque instant, mon conducteur

» pouvoit me montrer la direction du lieu où je voulois me rendre , et

» marcher directement vers ce point, quelle que fût la distance à laquelle

» nous nous en trouvions. Un Européen qui pénètre seul au milieu des

» forêts est toujours embarrassé quand il iui faut opérer son retour, lors

” même qu’il ne s’est avancé qu’à la distance d’un mille ; encore arrivera-

” t-il neuf fois sur dix qu’il ne parviendra pas, sinon par hasard, à re-

» trouver sa route. Plusieurs ont perdu la vie dans de telies circonstances.

» La singulière faculté qu’ont les indigènes de se diriger, au milieu de bois

■> qui leur sont inconnus, m’a toujours paru inexplicable; et d’autant plus

» qu’en allant ils ne paroissent faire aucune atiention aux lieux par lesquels

» ils passent. Que le soleil soit visible ou couvert, il n’importe : ainsi cet

» astre ne leur sert point de guide, et l’on seroit tenté d’assimiler ta

» faculté qui ies dirige à l’instinct du pigeon messager. »

Dans l’école des indigènes, dit M.™^ Macquarie, des enfans ont

appris à lire, à écrire, à calculer et à dessiner, aussi bien qu’un blanc

du même âge eût pu le faire dans le même temps. S’ii est vrai qu’ils ré-

puguent à adopter les habitudes de notre civilisation, c’est qu’elles sont

en opposition trop directe avec ies ieurs, et que leur goût pour un changement

de place continuel, dans l’enceinte de leur tribu, est contraire à

toute idée d’établissement fixe. Peut-être a - t -o n voufû modifier trop

brusquement ie genre de vie qui leur étoit familier, et leur a-t-on par là

inspiré de l’aversion pour celui qu’on vouloit leur faire prendre.

Longévité. — On trouve rarement chez eux des exemples de longévité;

il est vrai que, dans un pays où l’arithmétique est excessivement bornée

P linc ipale s

époques

de la vie.

( I ) T h e present state o f A u s t ra lia , pag. 14 5 et 148,

Voyage de VUranie. — Historique. T . II. Yyyy