1

Commerce.

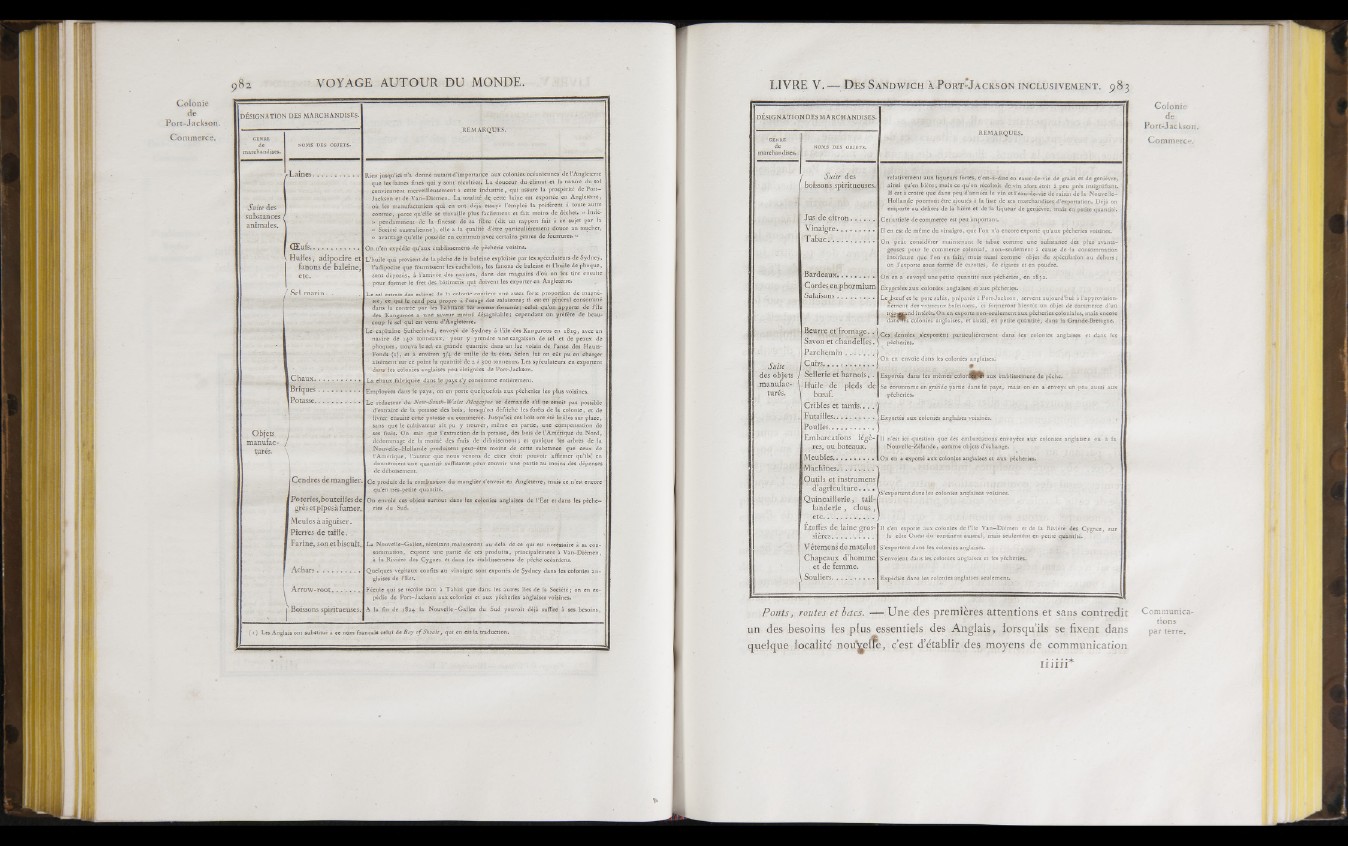

d é s i g n a t i o n d e s m a r c h a n d i s e s .

GENRE

de

marchandises.

NOMS DES OBJETS.

Laines........................

Suite des

substances

animales.

OEufs . .. ,

V Huiles, adrpocire et

' fanons de baleine.

'' Sei 1

Chaux. .

Bricfues .

Potasse..

Objets

raanufac-

Cendres demangiier,

PoC€ries,bouteillesde

grès et pipes à fumer,

Meules à aiguiser.

Pierres de taille.

Farine, son et biscuit

Achars....................

Arrow-root............

\ Boissons spiritueuses.

R EM A R Q U E S .

R ien ju squ ’ici n’a donné autant d ’im p on ance aux colonies océaniennes de l'Anglete rre

qu e les la ines fines qu i y sont récoltées. L a douceur du clim a t et ia nature du sol

conviennent me rveilleu sement à cette in d u s trie , qu i assure la prospérité de P o r t -

Ja ck so n et de V an -D iém e n . L a totalité dç cette la ine est exportée en A ngleterre,

où ies manufacturiers q u i en ont dé jà es sayé l ’emploi la p réfèrent à toute autre

c on nu e , p arce q u 'e lle se t rav a ille p lus facilemen t et fa it moins de déchet. « Indc-

» pendamment de ia finesse de sa fib re (d it un rapport fa it à ce sujet par ia

» Société a u s t ra lien n e ), e lle a la qualité d ’ctre particuliè rement douce au toucher,

» avantage q u ’e lle possède en commun av e c c erta ins genres de fourrures. »

On n’en exp édie qu ’au x établissemens de pêcherie voisins.

L 'h u ile qu i provient de ia pêche de la b ale in e exploitée par les spéculateurs de S yd n e y,

l ’ad ip ocire qu e fournis sent le s c a ch a lo ts , ies fanons de b ale ine et l’hu ile de phoq ue ,

sont d é p o sé s , à l’arriv é e des n a v ire s , dans des maga sins d ’où on le s tire ensuite

p our former ie fret des bâtimens q u i doivent les exporter en Angleterre.

L e sel ex trait des sa line s de ia colonie contient u n e assez forte proportion de magnés

ie , c e qu i Je re iid 'p e u propre à i ’usage des s a la iso n s ; il est en générai consommé

dans ia contrée p a r ies habitans le s m o in s fortun é s ; c e lu i q u ’on apporte de l'îJe

des K angu roos a u n e sa veur moins dé sag ré able ; cependant on préfère dc beaucoup

ie se l qu i est v enu d ’A ngleterre.

L e - c a p it a in e $u th e rlan d , en voyé de S y d n e y à l'île des K angu roos en 1 8 1 9 , avec un

n av ire de 14 .0 to n n e au x , pour y prendre u ne cargaison dc sei et dc p eaux de

p hoq u e s , trouva le se i en grande quantité dans un la c voisin de l’anse des H au ts -

F on d s ( i ) , et à environ 3 /4 de m ille de la côte. Se ion iu i on eût p u en charger

a isément su r ce point ia quantité de a à 30 0 tonneaux. L e s spéculateurs en exportent

dans ies colonies anglaise s p eu éloignées de P ort-Ja ck son .

L a chau x fab riqu é e dans ie p ay s s ’y consomme entièrement.

Em p lo y é e s dans le p a y s , on en porte qu elque fo is au x pêcheries les plus voisines.

L e rédacteur d u N e w - S o u t h - l V a / e s A i a g a i h e se d emande s ’ii ne seroit pas possible

d ’ex traire de ia potasse des b o is , iorsqu'on dé friche le s forêts d e ia co io n ie , et de

liv re r ensuite cette potasse au comm erce. Ju sq u ’ic i ces bois ont été brûlés su r p la ce,

sans qu e le cultiva teur a it pu y tro u v e r, même en p a r tie , une compensation dc

ses fra is . On sait qu e i'extraction de la potasse, des bois dc rAm é r iq u e du N o rd ,

dédommage dc la moitié des fra is de d éb o is em ent; ct quoique ies arbres de la

N o u v e lle -H o lla n d e produisent p eu t-ê tre moins de cette substance qu e ceux de

l ’A m é r iq u e , l’ auteur qu e nous venons de citer croit pouvoir affirmer q u ’ilsj en

donneroient une quantité suffisante pour cou vrir une partie au moins des dépenses

de déboisement.

C e produit de la combustion du manglier s ’envoie en Angle te rre , ma is ce n’est encore

qu ’en très-petite quantité.

On envoie ces objets surtout dans les colonies anglaise s de l ’E s t ct dans ies pêcheries

du Su d .

L a N o u v e lie -G a l le s , récoltant maintenant au delà de ce qu i est nécessaire à sa consom

m a tion, exporte une partie de ces p ro d u it s , p rincipalement à V an -D iém e n ,

à la R iv iè re des C y gn e s et dans les établissemens de pêche océaniens.

Q u elque s végétaux confits au vin a ig re sont exportés de Syd n e y dans le s colonies anglaises

de l'E s t .

F é cu le qu i se récolte tant à T a h it i que dans ies autres îie s de ia S o c ié té ; on en expédie

dc P o rt -Ja c k so n aux colonies et au x pêcheries anglaise s voisines .

A ia fin dc J8 2 4 ia N o u v e ile -G a l le s du Su d pouvoit déjà suffire à ses be so in s.

( 1 ) Le s A n g la is ont substitué à ec nom fra n ç a is celui de B a y o f S h o a h , qui en est ia traduction.

D É S IG N A T IO N D E S M A R C H A N D I S E S .

GENRE

de

march andises .

NOMS DES OBJETS.

R EM A R Q U E S .

Suite des

boissons spiritueuses.

Jus de citron............

Vinaigre....................

Tabac........................

rela tivemen t au x liqu eu rs fortes, c ’es t-à-d ire en e au x -d e -v ie de g rain c t de genièvre,

ain s i qu ’en b iè re ; m a is ce q u ’on técoltoit de v in alors étoit à peu près ins ignifianu

Il est à croire qu e dans peu d ’années le v in ct l ’cau -d e -v ie dc raisin de la N o u v e lle -

H o lland e pourront être ajoutés à la liste de scs marchandises d ’exportation. D é jà on

emporte au dehors de ia bière et de la liqu eu r de g enièvre, ma is en petite quantité.

C e t article de commerce est peu important.

I l en est de même d u v in a ig re , qu e i ’on n’a encore exporté q u ’au x pêcheries voisines.

On p eut considérer maintenant ie tabac comme u ne substance des plus avantageuses

pour ie commerce co lo n ia l, n o n-s eu iem en t à cau se de la consommation

inté rieu re qu e l’on en fa it , m a is aussi comm e ob jet d e spéculation a u d e h o rs ;

on l'e xporte sous form e dc carottes, de cigare s et en poudre.

On en a en voyé une petite quantité a u x pê ch e rie s , en 18 3 2 .

Exportées au x colonies anglaise s et au x pêcheries.

L e ^ oe u f et le porc s a lé s , préparés à P o rt -Ja ck so n , servent au jou rd ’hui i l'app rov is io n nement

des v.iis se aux b a le in ie r s , et formeron t bientôt un ob jet de commerce d ’un

t r è s ^ ^ n d intérêt. On en exporte non-seuiement au x pêcheries coloniale s , ma is encore

d a n ^ R s colonies an g la is e s , et a u s s i, en petite q u an tité , dans la Grande-Bretagne.

,C e s denrées s’exportent particuliè remen t dans le s colonies anglaise s et dans le s

1 p êche ries.

Bardeaux....................

Cordes enphormium

Salaisons...................

Beurre et fromage. . j

Savon et chandelles, j

Parchemin............

Cuirs.. . . r . . . . . . . O n en en vo ie dans les colonies anglaises.

Suite

des objets )

manufacturés.

Sellerie et harnois. .

Huile de pieds de

boeuf.

Cribles et tamis.. . .

#

Exp ortés dans le s mêmes colonl(Jftfc aux établissemens de pêche.

S c consomme en grande partie dans ic p a y s , m a is on en a envoyé un peu au ss i au x

pêcheries.

Poulies,......................

Exp orté s au x colonies anglaise s voisines . ,

Embarcatrons légères,

ou bateaux.

Meubles.....................

Machines................... '

II n’est ic i question qu e des embarcations envoyé es au x colonies a n g la is e s ou 3 la

N o u v e lle -Z é lan d e , comme objets d’échange.

On en a exporté au x colonies anglaise s et au x pêcheries.

Outils et instrumens

d’agriculture.. . ,

Quincaillerie, taillanderie

, clous ,

etc..........................

^S’exportent dans le s colonies anglaise s voisines .

!

Etoffes de laine grossières......................

Vêtemens de matelot

Chapeaux d’homme

et de femme.

\ Souliers......................

1

Il s ’en exporte au x colonies de l’île V a n -D iém e n ct de ia R iv iè re d e s C y g n e s , su r

la côte Ouest du continent a u s t ra l, ma is seulement çn petite qu an tité.

S ’exportent datis les colonies anglaises.

S ’envoient dans les colonies anglaise s et ies pècheries-

Ex p éd ie s dans les colonies ang laise s seulement.

C o lo n ie

de

Port-Jackson.

CommerC’N

Ponts, routes et bacs. — Une des premières attentions et sans contredit

un des besoins les plus essentiels des Anglais, lorsqu'ils se fixent dans

quelque localité noii^elfe, c’est d’établir des moyens de communication

liiiii*

Corn munica-

tions

par terre.

I l ■