Commerce.

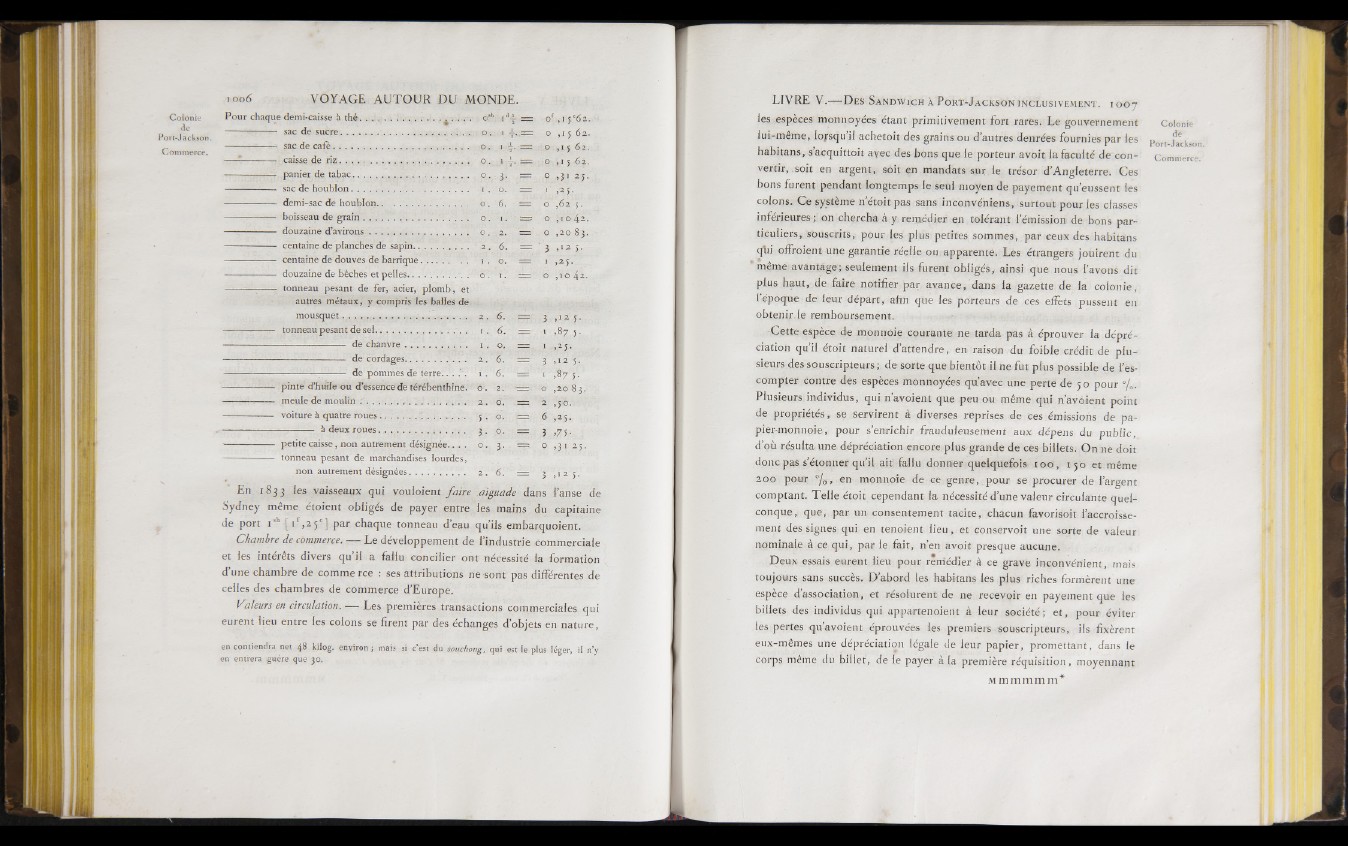

P o u r ch a q u e d em i-c a isse ii th é . . . .............................................. o “'

------------------- sa c d e s u c r e ........................................................................ o .

------------------- sa c de c a f é ........................................................................ o .

^------------- ca is se d e r i z ..................................................................... o .

------------------ - p a n ie r d e t a b a c .............................................................. o .

------------------- sa c d e h o u b lo n .............................................................. i .

------------------- d em i- s a c d e h o u b lo n ................................................ o .

------------------- b o is s e a u d e g r a i n ........................................................ o ,

------------------- d o u z a in e d ’a v i r o n s ..................................................... o .

------------------- c e n ta in e d e p lan c h e s d e s a p in ............................. 2 .

------------------- c e n ta in e d e d o u v e s d e b a r r iq u e ......................... i .

------------------- d o u z a in e d e b ê ch e s e t p e l le s ................................ o .

------------------- to n n e a u p e san t d e fe r , a c ie r , p lo m b , et

a u tre s m é t a u x , y c om p r is le s b a lle s d e

m o u s q u e t .................................................................. 2 .

------------------- to n n e a u p e s a n t d e s e l .................................................... 1 .

--------------------------------------------- d e c h a n v r e ................................. 1 .

------------------------------------------------d e c o rd a g e s ................................ 2 .

--------------------------------------------- d e p om m e s d e t e r r e . . . . i .

------------------- p in te d’h u ile o u d ’e s s en c e d e té réb e n th in e , o .

-------------------m e u le d e m o u l in ............................................................ 2 .

I 7 ‘

' i - :

I r i - :

3 0

6

1 2

6

0

1

6.

6.

o .

6.

6.

2 .

o .

v o itu r e à q u a t r e r o u e s ................................................. 5 . o .

------------ à d e u x r o u e s .............................................. 3 . o.

p e t ite ca is se , n o n a u trem e n t d é s ig n é e . . . . o . 3 .

- - to n n e a u p e s a n t d e m a rchan d ise s lo u rd e s ,

n o n a u trem en t d é s ig n é e s .............................. 2 . 6. =

o* , I 5 ' 6 2.

o , i 5 6 2 .

o , 1 5 6 2 .

o , I 5 6 2 .

0 ,3 I 2 5 .

1 , 2 5 .

o ,6 2 5 .

o , 1 0 4-2.

0 , 2 0 8 3 .

3 5 -

1 , 2 5 -

0 , 10 42.

3 ,125.

1 , 8 7 5.

I , 25.

3 > > 2 5 -

1 , 8 7 5 .

o ,20 83.

2 , 50.

6 , 25.

3 , 7 5 -

o , 3 1 2 5 ,

3 ,125.

En 1853 Iss vaisseaux qui vouloient /aire aiguade clans l’anse de

Sydney même étoient obligés de payer entre les mains du capitaine

de port I * par chaque tonneau d’eau qu’ils embarquoient.

Chambre de commerce. — Le développement de l’industrie commerciale

et les intérêts divers qu’ il a fallu concilier ont nécessité la formation

d’une chambre de commerce : ses attributions ne sont pas différentes de

celles des chambres de commerce d’Europe.

Valeurs en circulation. — Les premières transactions commerciales cjui

eurent iieu entre les coions se firent par des échanges d’objets en nature,

en contiendra net 48 kiiog. environ ; mais si c’est du souchong, qui est le plus léger, il n’y

en entrera guère que 30.

les espèces monnoyées étant primitivement fort rares. Le gouvernement

lui-même, lorsqu’il achetoit des grains ou d’autres denrées fournies par ies

habitans, sacquittoit ayec des bons que ie porteur avoit la faculté de convertir,

soit en argent, soit en mandats sur le trésor d’Angleterre. Ces

bons furent pendant longtemps le seul moyen de payement qu’eussent les

colons. Ce système n’étoit pas sans inconvéniens, surtout pourles classes

inférieures ; on chercha à y remédier en tolérant l’émission de bons particuliers,

souscrits, pour les plus petites sommes, par ceux des habitans

cjtii offroient une garantie réelle ou apparente. Les étrangers jouirent du

même avantage; seulement ils furent obligés, ainsi que nous l’avons dit

plus haut, cie faire notifier par avance, dans ia gazette de la coionie,

i époque de ieur départ, afin que les porteurs de ces effets pussent en

obtenir le remboursement.

Cette espèce de monnoie courante ne tarda pas à éprouver la dépréciation

qu’ii étoit naturel d’attendre, en raison du foible crédit de plusieurs

des souscripteurs; de sorte que bientôt il ne fut plus possible de l’escompter

contre des espèces monnoyées qu’avec une perte de 50 pour

Plusieurs individus, qui n’avoient que peu ou même qui n’avoient point

de propriétés, se servirent à diverses reprises de ces émissions de pa-

pier-moniioie, pour s’enrichir frauduleusement aux dépens du public,

d’où résulta une dépréciation encore plus grande de ces billets. On ne doit

donc pas s’étonner qu’il ait fallu donner quelquefois 10 0 , 150 et même

200 pour °/o> en monnoie de ce genre, pour se procurer de l’argent

comptant. Telle étoit cependant ia nécessité d’une valeur circulante quelconque,

que, par un consentement tacite, chacun favorisoit l’accroissement

des signes qui en tenoient lieu , et conservoit une sorte de valeur

nominale à ce qui, par ie fait, n’en avoit presque aucune.

Deux essais eurent lieu pour remédier à ce grave inconvénient, mais

toujours sans succès. D’abord les habitans les plus riches formèrent une

espèce d’association, et résolurent de ne recevoir en payement que les

billets des individus qui appartenoient à leur société; et, pour éviter

les pertes qu’avoient éprouvées les premiers souscripteurs, ils fixèrent

eux-mêmes une dépréciation légale de leur papier, promettant, dans le

corps même du billet, de le payer à la première réquisition, moyennant

Commerce.

Mmmmmm