Quelques fibres du thyroarithénoïdien s’élèvent

jufqu’à Vépiglotte , & peuvent concourir à

l’abaiffer. _ ; ,

Il y en a d’autres , en petit nombre, qui naiffent

de la face poftérieure de l’échancrure du cartilage

thyroïde , &c qui dépriment également Cépiglotte.

' D’autres beaucoup plus fenfibles dans les animaux,

6c à peine reconnoiffables dans l’homme ,

viennent de la langue , 6c fe rendent au milieu du dos

d e l"épiglotte y 6c fervent à l’éloigner de l’entrée du

larynx, 6c à ouvrir la trachée , comme dans l’excréation

d’un phlegme un peu volumineux.

Un grand nombre de glandes affez dures, font,

placées fur la convexité de l'épiglotte. Ces glandes

rempüffent de leurs queues les différentes fêlures

de Pépiglotte, 6c reparoiffent dans lapartie concave

qu’elles arrofent. Elles nous paroifient plutôt un

amas de glandes, qu’une glande unique. (H. D G.)

* § E P IG E N E U M ,f Mufique inflrum. des anc.)

« On fait encore que les quarante cordes de cet inf-

trument y étoient magadizéés , c’eft-à-dire, deux

â deux, 6c accordées à l’uniffon ou à l’oftave., comme

elles le font au luth , à la harpe double & au clavecin

à deux 6c trois jeux ; ce qui ne faifoit que vingt

fons différens. C’eft la plus grande étendue de modulation

que les anciens, foit Gre cs, foit Romains,

aient connu jufqu’an fiecle d’Augufte ». Voye[ les

Mémoires de Ü académie des Infcriptions. On y écrit epi-

gonium, & non pas epigeneum. Lettres fur £ Encyclopédie.

EPIG O NIUM, (Mufiq. inßrurn. desanc.') Mufc-

nius nous apprend que l’inftrument appellé epigo-

nium avoit quarante cordes ; 6c d’accord avec Athénée

, il en attribue l’invention à Epigonus d’Ambra-

cie , grand muficien , 6c qui le premier toucha des

inftrumens à cordes fans pleclrum. La mufique a de

grandes obligations à cet Epigonus ; car, au rapport

d’Athénée, il imagina le premier d’unir le chant des

flûtes à celui des cithares; 6c ôta, par ce moyen,

ce qu’il y avoit de dur 6c d’inflexible dans le chant

des cithares feules. Il inventa le genre chromatique ;

le premier il mit en vogue les inftrumens appellés

jambique, magade & fyrigmon ; enfin il fut l’auteur

des choeurs. (F. D. C.)

ÉPILENE, ( Mufique des anciens.') chanfon des

vendangeurs, laquelle s’accompagnoit de la flûte.

Voye^_ Athenée , livre V. (fis)

ÉPILOGUE, ( Mufique des anciens. ) huitième 6c

derniere partie du mode des cithares, luivant la di-

vifion de Serpandre. Pollux, Onomafi. livre l y ,

chapitre g.

Je crois què Pépilogue n’étoit qu’une efpece de

paffage qui terminoit le mode des cithares, fans y

appartenir proprement, comme Y épilogue des pièces

de théâtre , & que la véritable fin du mode fe faifoit

par le fphragis. Voye£ Sphragi§ (Mufiq. des anc.')

Supplément. (F. D . C. )

ÉPIMYLIE , (Mufique des anc.) Dans Athénée

l’on trouve que l'épimylie 6c la chanfon appellée

hymée étoient la même. Voye7K HymÉE ( Mufique des

anciens'.) Supplément. Athénée ajoute que peut-être

ce mot épimylie vient d’^aX/ç, qui fignifie en Dorien

tantôt retour ; 6c tantôt l’augmentation 6c le furplus

de nourriture qu’on donnoh à ceux quitravâilloient

au moulin. Peut-être encore ce mot vient-il de fivx»,

meule. (F . D . C.)

§ EPINETTE, f. f. (Lutherie!) L’on ignoré le nom

de l’inventeur de Y épinette ou clavecin ordinaire,

l’on ne fait ni le tems, ni le lieu, où l’on a imaginé

cet inftrument. Il y a deux cens ans que Yépinette

n’avpit que cinq pieds de long fur vingt pouces de

large, il contenoit environ trente touches; il com-

mefiçoitau fa quarte du preftant, 6c finifloit à l'u t ,

octave de la c lef de fol.

La méchanique des touches étoit à-peu-près fem*

blable à celle d’aujourd’hui, excepté qu’au lieu de

plume, le fautereau étoit armé id’un morceau de

cuir à-peu-près de la même maniéré que le pratique

aujourd’hui M. de Laine , maître de v ielle, 6c

M. Pafcal, fatteur de clavecin, tous deux réfidans à

Paris. Les fautereaux des anciens clavecins n’étoient

point étoffés , de forte que les fons fe confondoient:

les cordes étoient de boyaux, par conféquent les

fons étoient doux, moux ; l’humidité 6c la féchereffe

défaccordoient chaque jour l’inftrument. On trouve

encore quelques-uns “de ces vieux clavecins dans

Paris 6t dans les grandes villes des Pays-Bas & de

l’ Allemagne.

Il y a environ cent ans qu’au lieu de cordes de

boyaux l’on mit dans Y épinette des cordes de fer

6c de cuivre ; l’on arma les fautereaux de plumes

& d’étoffe pour arrêter la vibration de la corde :

cette heureufe découverte a été dépuis lors pratiquée

dans toutes les épinettes.

Dans le livre intitulé la Harmonie univerfelle, contenant

la théorie , la pratique de la mufique, & la com-

pofition de toute forte cTtnflrumens, par F. Marin Mer-

fenne de l’ordre des Minimes, à Paris, chez Cramoify

1636, gros in-folio avec figures, l’auteur, donne le

plan d’une épinette, dont le corps fonore 6c les cordes

font perpendiculaires. Cet inftrument étoit pour

lors en ufage en Italie. Cette épinette commençoit

au fo l au-deffus de la clef de ƒ ? , & finifloit à fo l à

l’oôave de la clef de fo l; par conféquent elle n’a-

voit que deux o&aves.

Le pere Merfenne dit que cet inftrument avoit

le fon très-doux ; les fautereaux étoient emplumés,

& couloient horizontalement pour heurter la corde.

Le vice de cet inftrument étoit, que l’on n’avoit pas

encore pour lors inventé l’art d’arrêter les vibrations

de la corde par un morceau d’étoffe ; les fons

fe confondoient : mais aujourd’hui cette épinette ou

ce petit clavecin n’auroit plus le même inconvénient

; 6c il auroit l’avantage de ffoccuper prefque

point de place dans les appartemens, parce que le

corps fonore feroit plaqué contre le mur.

J’obferve en paffant, que le plan de cet infiniment

engagea M. Berger , muficien de Grenoble,

à ajouter ùn clavier à une harpe ordinaire : mais le

nommé Frique, ouvrier Allemand, qui travailloit

pour le fieur Berger à Paris, en 1765 * -vola 6c emporta

toute la méchanique, 6c les plans de cetinf«

ment qui étoit deftiné pour M. de la Reiniere,fermier

général.

On préfume que le mani-corde que l’on nomme

aufli mani-cordion ou claricorde, eft un peu moins

ancien que l’épinette ; il en différé en ce que, au lieu

de fautereau armé d’une pointe de cuir ou de plume

, le fautereau du mani-cordion eft armé, à fon.

extrémité, i°. d’un.morceau de cuivre ; z°. d’une

petite pointe qui peut foulever un morceau d’étoffe

j qui appuie fur ia corde : lorfque l’on baille la

touche , le marteau de cuivre frappe la corde dans

l’inftant que l’étoffe eft foulevée. Il eft vifible que

le morceau d’étoffe doit arrêter la vibration , ‘dès

que la touche reprend fa fituation naturelle. Lé

mani-cordion a quatre oélaves ; les cordes font de

métal. Cet inftrument a le fon très-doux, il fert à

accompagner les petites voix. Les doigts en frappant

les touches avec plus ou moins de violence ,

procurent le forte ou le piano : mais le mani-cordion

ne; doit pas être réuni avec d’autres inftrumens dans

.un concert ; il n’a pas affez de force pourfe faire entendre

, & il exige que l’on frappe la touche ; au

lieu que dans Y épinette il fuflit de l’abaiffer. Qn préfume

que les Allemands font les inventeurs du mani-

cordç.

Dans la page u q de l’ouvrage de U Harrnonif

univerfelle, le pere Merfenne donne le plan d*urt

manicorde de quatre oûaves ordinaires.

Le mani-cordion a vraifemblablemént donné lieu

d’imaginer Y épinette à marteaux de bois dur. On place

ces marteaux ou horizontalement ou verticalement.

- Quelquefois on met entfe le s marteaux & la

corde un petit morceau de peau de mouton, ce

qui fait rendre un fon de luth à la Corde qui eft

frappéei; mais lorfque l’on veut faire rendre un fon

d'épinette , il faut avec le genou faire mouvoir un

levier qui fouleve les peaux. Il eft évident que dans

cette épinette à marteau on peut faire le piano 6c le

forte , oii fur Yépinette où fur le luth. Cette épinette

à marteau rend beaucoup plus de fon que Yépinette à

plume; elle a l’avantage fur cette derniere de n’exiger

prefque aucune réparation : il eft.vrai que l’on a un

peu de peine à s’accoutumer à frapper la touche plus

ou moins fort, & à ne donner que le dégré de force

que l’on fouhaite. Il y a grande apparence que Y épinette

à marteau prévaudra dans peu aux épinettes à

fautereaux emplumés, qui exigent des réparations

continuelles. Le marteau a environ fix lignes de

face fur trois lignes de hauteur, il eft porté par un fil

de fer ; près du marteau eft une fécondé branche

qui porte à fa fommité un morceau d’écarlate , qui

s’élève lorfque le marteau va frapper la corde ; ces

deux machines font fixées à la fommité d’un petit

levier du premier genre , en bois; il a environ un

pouce de hauteur; le levier eft foulevé par l’extrémité

de la touche du clavier.

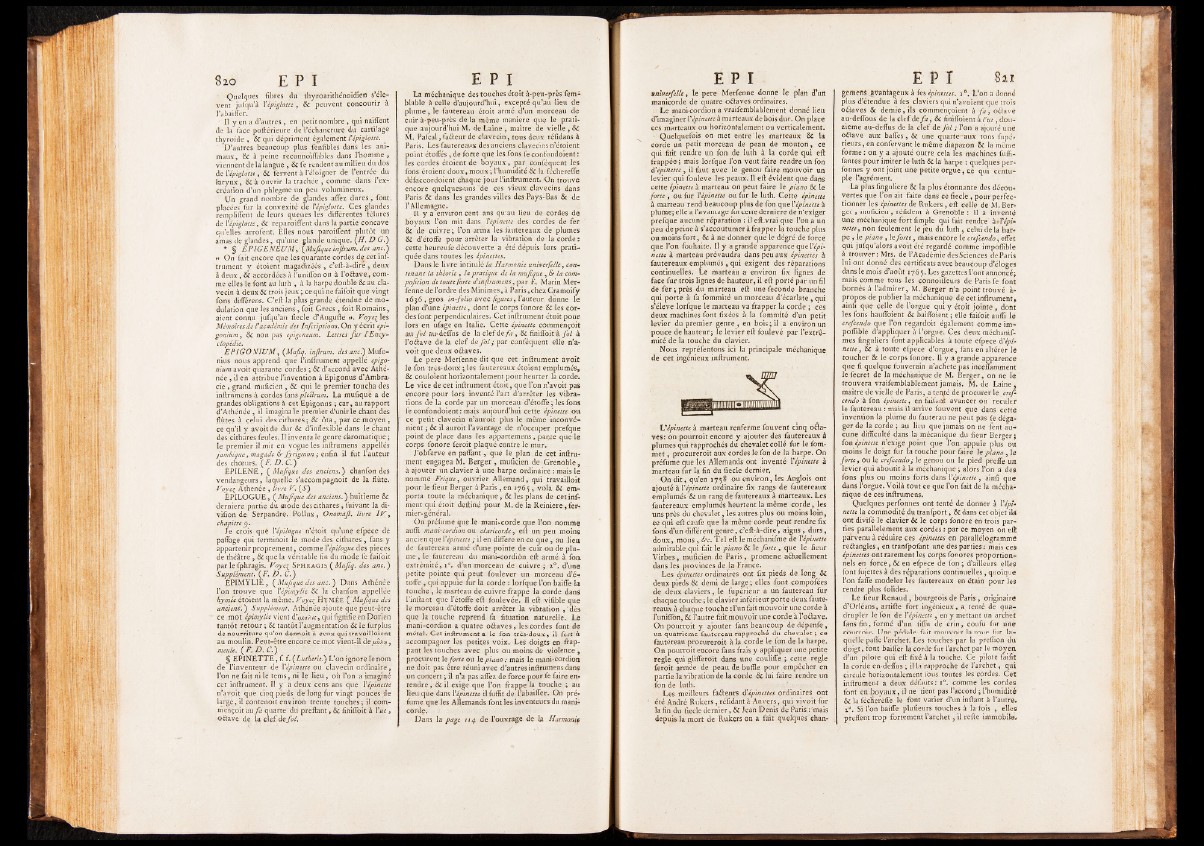

Nous repréfentons ici la principale méchanique

de cet ingénieux inftrument.

Vépinette à marteau renferme fouvent cinq Graves:

on pourroit encore y ajouter des fautereaux à

plumes qui rapprochés du chevalet collé fur le fom-

m e t , procureroit aux cordes le fon de la harpe. On

préfume que les Allemands ont inventé Y épinette .à

marteau fur la fin du fiecle dernier.

On d it, qu’en 1758 ou environ, les Anglois ont

ajouté à Y épinette ordinaire fix rangs de fautereaux

emplumés & un rang de fautereaux à marteaux. Les

fautereaux emplumes heurtent la même corde, les

uns près du chevalet, les autres plus ou moins loin,

ce qui eft caufe que la même corde peut rendre fix

fons d’un différent genre, c’eft-à-dire, aigus , durs,

doux, mous , &c. T e l eft leméchanifme de Y épinette

admirable qui fait le piano 6c le forte , que le fieur

Virbes, muficien de Paris, promene actuellement

dans les provinces de la France.

Les épinettes ordinaires ont fix pieds de long &

deux pieds 6c demi de large ; elles font compofées

de deux claviers, le fupérieur a un fautereau fur

chaque touche ; le clavier inférieur porte deux fautereaux

à chaque touche :l’un fait mouvoir une corde à

l’uniffôn, & l’autre fait mouvoir une corde à l’oCtave.

On pourroit y ajouter fans beaucoup de dépenfe,

un quatrième fautereau rapproché du chevalet ; ce

fautereau procureroit à la corde le fon de la harpe.

On pourroit encore fans frais y appliquer une petite

règle qui’glifferoit dans une çouliffe ; cette réglé

feroit armée de peau de. buffle pour empêcher en

partie la vibration de la corde & lui faire rendre un

fon de luth.

Les meilleurs fadeurs d'épinettes ordinaires ont

été André Rukers, réfidant à Anvers, qui yivoit fur

la fin du fiecle dernier, & Jean Dénis de Paris;:fmais

depuis la mort de Rukers on a fait quelques ehanj

gemens „avantageux à fes épinettes. 16. L*on a donné

I plus d’étendue à fes claviers qui n’avoient que trois

odaves & demie, ils commençoient à f a , odave

au-deffous de la clef d z fa , &c finiffoient à l’u t , douzième

au-deffus de la clef de fol ; l’on a ajouté une

odave aux baffes, & une quarte^aux tons Ripé»

rieurs , en confervant le même diapazon & la même

fotme: on y a ajouté outre cela les machines fuffi-

fantes pour imiter le luth & la harpe : quelques per*

fonnes y ont joint une petite orgue, cje qui centu*

pie l’agrément.

La plus finguliere & la plus étorirtante des découvertes

que l’on ait faite dans ce fiecle, pour perfectionner

les épinettes de Rukers, eft celle de M. Berger

, muficien, réfident à Grenoble : il a inventé

une méchanique fortfimple qui fait rendre àtYépi»

nette, non feulement le jeu du luth , celui de la harpe

, le piano , le forte, mais encore le crefcendo, effet

qui jufqu’alors avoit été regardé comme impoflible

à trouver: Mrs. de l’Académie des Sciences de Paris

lui ont donné des certificats avec beaucoup d’éloges

dans le mois d’août 1765. Les gazettes l’ont annoncé;

mais comme tous les connoiffeurs de Paris fe font

bornés à l’admirer, M. Berger n’a point trouvé à*

propos de publier la méchanique de cet inftrument *

ainfi que celle de l’orgue qui y étoit jointe , dont

les fons hauffoient & baiffoient ; elle faifoit aufli le

crefcendo que l’on regardoit également comme impoflible

d’appliquer à l’orgue. Ces deux méchanif-

mes finguliers font applicables à toute efpece à'épinette

, 6c à toute efpece d’orgue* fans en altérer le

toucher & le corps fonore. Il y a grande apparence

que fi quelque fouverain n’achete pas inceffamment

le fecret de la méchanique de M. Berger, on ne le

trouvera vraifemblablement jamais. M. de Laine ,

maître de vielle de Paris, a terné de procurer \e crefcendo

k fon épinette, en faifant avancer ou reculer

le fautereau : mais il arrive fouvent que dans cette

invention la plume du fauterau ne peut pas fe dégager

de la corde ; au lieu que jamais on ne fent au-*

cune difficulté dans la mécanique du fieur Berger ;

fon épinette n’exige point que l’on appuie plus ou

moins le doigt fur la touche pour faire 1 ç piano , le

forte, ou le crefcendo; le genou ou le pied preffe un

levier qui aboutit à la méchanique ; alors l’on â des

fons plus ou moins forts dans Y épinette , ainfi que

dans l’orgue. Voilà tout ce que l’on fait de la méchanique

de ces inftrumens.

Quelques perfonnes ont tenté de donner à Y épi*

nette la> commodité du tranfport, & dans cet objet ilà

ont divifé le clavier & le corps fonore en trois parties

parallèlement aux cordes : par ce moyen on eft

parvenu à réduire ces épinettes en parallélogramme

reélangles, en tranfpofant une des parties: mais ces

épinettes ont rarement les corps fonores proportionnels

en force, & en efpece de fon ; d’ailleurs elles

font fûjettes à des réparations continuelles, quoique

l’on faffe modeler lès fautereaux en étain pour les

rendre plus folides.

Le fieur Renaud, bourgeois de Paris, Originaire

d’Orléans, artifte fort ingénieux, a tenté de quadrupler

le fon de Y épinette, en y mettant un archet

fans fin, formé d’un tiffu de crin, coufu fur une

cburroie. Une pédale fait mouvoir la roue fur la-

quèUe paffe l’archet. Lés touches par la preflion du

doigt, font bailler la corde fur l’archet par le moyen

d’un pilote qui eft fixé à la touche. Ce pilote faifit

la corde en-deffus ; il la rapproche de l’archet, qui

circule horizontalement fous toutes lès cordes. Cet

inftrument a deux défauts: i°. comme les cordes

font en boyaux, il ne tient pas l ’accord ; l’humidité

& la fécnerèffe le font varier d’un inftant à l’autre.

i° . Si l’on baiffe plufieurs touches à la fois , elles

; prefîent trop fortement l’archet, il refte immobile»