par M. l'abbé Nollet, dans fes Leçons de Phyjique,

•■ ou celle de Muffchenbroeck.

Les denjètés de venus , de mercure 8c de mars, -ne

peuvent Te trouver par la méthode precedente,

puifque ces planètes n’ont point de fatellites, qui

puiffent nous indiquer Tintenfité de leur attra&ion ;

mais voyant dans les trois planètes dont 1es denjites

Ibnt connues, une augmentation de denjîu quand

on approche du foleil, il eft très-probable que cet

accroiffement a lieu également pour les trois autres

planètes. En effayarit de reeonnoître une loi dans

ces augmentations, *on voit que les denjites connues

fontprefque proportionnelles aux racines des moyens

mouvemens. Par exemple , le mouvement de la terre

eft environ 1 1 ,8 6 ; celui de jupiter étant i , la

racine eft 37, la denjité de la terre en effet 3’» fois

celle de jupiter ou environ. On peut donc fuppofer

la même proportion dans les autres planètes ; c eft

ainfi que j’ai calculé les denjites qui font rapportées

dans la table fuivante, oit l’on voit que celle de venus

eft un peu plus grande que celle de la terre.

La maffe de la lune, 8c par conféquertt fa denjite ,

font difficiles à déterminer exaûement, parce qu’elles

fe manifeftent par des phénomènes que nous ne

pouvons mefurer avez affez d’exaâitude ; je veux

dire les hauteurs des marées , & la quantité de la

nutation de l’axe de la terre. Si les hauteurs des marées

dans les fyzygies s’étant trouvées de fept pieds,

ne font que trois pieds dans les quadratures, en ïuppo-

fant des circonftances pareilles, c’eft-à-dire , fi les

grandes marées font aux petites comme 37 eft à i£,

la fomme des forces de la lune 8c du foleil doit être

à leur différence comme 3^ eft à i^; ces forces feront

donc entr’elles comme 5 à 1 ; car la fomme de

15 &■ de 2 eft à la différence comme 3t eft à : c’eft

le rapport auquel s’ en tient M. Bernoulli.

Suppofons donc la force du foleil 1 , celle de la

lune r'z ; pour avoir la maffe de la lune, il fuffit de

fa voir quelle eft fa force, en la fuppofant à la dif-

tance du foleil.

• La force diminue en raifon inverfe du cube de la

diftance-, quand on la décompofe fur une direction

différente de la primitive : il faut donc multiplier

la force actuelle de la lune par le cube de *

qui eft le rapport des parallaxes, 8c l’on aura la

maffe de la lune, celle du foleil étant prife pour unité ;

mais la maffe de la terre eft feulement} 5 9^ -0 de celle

du foleil ; il faut donc encore divifer la maffe trouvée

par cette fraftion 8c l’on aura qui eft la maffe

de la lune, celle de la terre étant prile pour unité.

La maffe de la lune ^7, ou 0013991, étant divifée

par fon volume qui eft 5^, ou 0,0644, donne fa

denlïtée o , 68706; c’eft-à-dire , que la denjité de la

lune eft feulement ~ de celle de la terre. C’eft d’après

ces diverfes méthodes que j’ai calculé les denjites des

planètes, par rapport à la terre , comme elles font

dans la table ci-jointe, en fraftions décimales de la

denjité de la terre que nous prenons pour unité. Cette

table fuppofe la parallaxe du foleil dans fes moyennes

diftancés, de huit fécondés 8c demie, comme les ob-

fervationsdu paffage de vénus, en 1769, me l’ont

donnée.

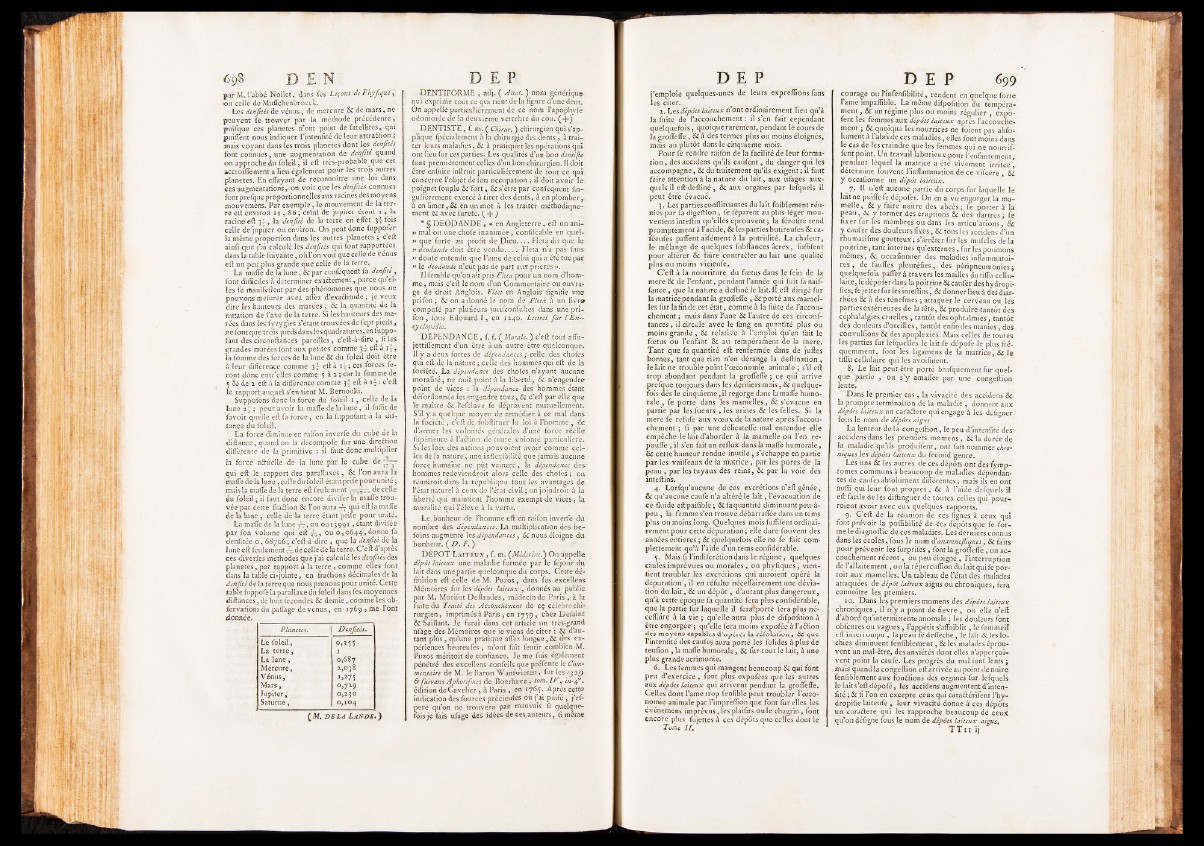

Planètes. Denjités.

Le foleil, °>2 5S

La terre, 1

La lune, .0,687

Mercure, 2,038

Vénus, W 5

Mars, 0,729

Jupiter, 0,230

Saturne 9 0,104

( M. d e l a La n d e . )

DENTIFORME , adj. ( Anat. ) nom générique

qui exprime tout ce qui tient delà figure d’une dent.

On appelle particuliérement de ce nom l’apophyfe

odontoïde de la deuxieme vertebre du cou. (4-)

DENTISTE, f. m. ( Chiner. ) chirurgien qui s’applique

fpécialement à la chirurgie des dents ,, à traiter

leurs majadies, 8c à pratiquer les opérations qui

ont lieu fur ces parties. Les qualités d’un bon dentifle

font premièrement celles d’un bon chirurgien. 11 doit

être enfuite inftruit particuliérement de tout ce qui

concerne l’objet de fon occupation ; il doit avoir le

poignet fouple 8c fort, 8c s’être par conféquent fin-

guliérement exercé à tirer des dents, à en plomber,

à en limer,8c en un mot à les traiter méthodiquement

& avec fureté. ( + )

* § DEOD AN D E, « en Angleterre, eft un ani-

» mal ou une chofe inanimée, confifcable en quel-

» que forte au profit de Dieu.. . . Fleta dit que le

» deodande doit être vendu.. . . Fleta n’a pas fans

» doute entendu que l’ame de celui qui a été tué par

» le deodande n’eut pas de part aux prières ».

Il femble qu’on ait pris Fleta pour un nom d’homme

, mais c’eft le nom d’un Commentaire ou ouvrage

de droit Anglois. Fleèt en Ariglois fignifie une

prifon ; & on a donné le nom de Fleta à un livre

compofè par plufieurs jurifconfultes dans une prifon

, fous Edouard I , en 1240. Lettres fur l'Encyclopédie.

DÉPENDANCE, f. f. ( Morale. ) c’eft tout affu-

jettiffement d’un être à un autre être quelconque.

Il y a deux fortes de dépendances ; celle des chofes

qui eft de la nature ; celle des hommes qui eft de la

fociété. La dépendance des choies n’ayant aucune

moralité, ne nuit point à la liberté, & n’engendre

point de vices : la dépendance des hommes étant

défordonnée les engendre tous, 8c c’eft par elle que

le maître 8c l’efclave fe dépravent mutuellement.

S’il y a quelque moyen de remédier à ce mal dans

la fociété , c’eft de fubftituer la loi à l’homme , 8c

d’armer les volontés générales d’une force réelle

fupérieure à l’a&ion de toute volonté particulière.

Si les loix des nations pouvoient avoir comme celles

de la nature, une inflexibilité que jamais aucune

force humaine ne pût vaincre, la dépendance des

hommes redeviendroit alors celle des chofes ; on

réuniroit dans la république tous les avantages de

l’état naturel à ceux de l’état civil ; on joindroit à la

liberté qui maintient l’homme exempt de vices , la

moralité qui l’éleve à la vertu.

Le bonheur de l’homme eft en raifon inverfe du

nombre des dépendances. La multiplication des be-

foins augmente les dépendances, 8c nous éloigne du

bonheur. (Z?. F. )

DÉPÔT Laiteux , f. m. (Médecine.) On appelle

dépôt laiteux une maladie formée par le féjour du

lait dans une partie quelconque du corps. Cette définition

eft celle de M. Puzos, dans fes excellons

Mémoires fur les dépôts laiteux , donnés au public

par M. Morifot Deflandes, médecin de Paris , à la

fuite du Traité des Accouchemens de cç célébré chirurgien

, imprimés à Paris , en 1759, chez Defaiht

& Saillant. Je ferai dans cet article un très-grand

ufage des Mémoires que je viens de citer ; & d’autant

plus, qu’une pratique affez longue, 8ç des expériences

heureufes, m’ont fait fentir combien M.

Puzos méritoit de confiance. Je me fuis également

pénétré des excellens confeils que préfente le Commentaire

de M. le Baron Wanfwieten, fur les /52CJ

& fuivans Aphorifmes de Boerhave, tom. IV , in-40.

édition deCavelier , à Paris , en 1765. Après cette

indication des fources précieufes oit j’ai piiifé , j’ef-

peré qu’on ne trouvera pas mauvais fi quelque-

fois je fais ufage des idées de ces auteurs, fi même

j ’emploie quelques-unes de leurs expreflions fans

les citer.

2. Les dépôts Iditeux n’ont ordinairement lieu qu’à

la fuite de l’accouchement: il s’en fait cependant

quelquefois, quoique rarement, pendant le cours de

la groffeffe, 8c à des termes plus ou moins éloignés,

mais au plutôt dans le cinquième mois.

Pour fe rendre raifon de la facilité de leur formation,

des accidens qu’ils câufent, du danger qui les

accompagne, 8c du traitement qu’ils exigent ; il faut

faire attention à la nature du lait, aux ufages auxquels

il eft deftiné , 8c aux organes par lefquels il

peut être évacué.

3. Les parties conftituantes du lait foiblement réunies

par la digeftion , fe féparent au plus léger mouvement

inteftin qu’ elles éprouvent ; la férofité tend

promptement à l’acide, 8c les parties butireufes & ca-

îeeufes paffent aifément à la putridité. La chaleur,

le mélange de quelques fubftances âcres, fuflifent

pour altérer & faire contrarier au lait une qualité

plus ou moins vicieufe.

C ’eft à la nourriture du foetus dans le fein de la

mere 8c de l’enfant, pendant l’année qui fuit fa naif-

fance, que la nature a deftiné le lait. Ï1 eft dirigé fur

la matrice pendant la grofleffe , & porté aux mamelles

fur la fin de cet é tat, comme à la fuite de l’accouchement

; mais dans l’une 8c l’autre de ces circonftances

, il circule avec le fang en quantité plus ou

moins grande, 8c relative à l’emploi qu’én fait le

foetus ou l’enfant 8c au tempérament de la mere.

Tant que fa quantité eft renfermée dans de juftes

bornes, tant que rien n’en dérange la deftination ,

le lait ne trouble point l’oeconomie animale ; s’il eft

trop abondant pendant la groffeffe ; ce qui arrive

prefque toujours dans les derniers mois, 8c quelquefois

dès le cinquième, il regorge' dans la maffe humorale

, fe porte dans les mamelles, 8c s’évacue en

partie par ies fueurs , les urines & les felles. Si la

mere fe f efufe aux voeux de la nature après l’accouchement

; fi par une délicateffe mal'entendue elle

empêche le lait d’aborder à la mamelle ou l’en repouffe

, il s’en fait un reflux dans la maffe humorale,

8c cette humeur rendue inutile , s’échappe en partie

par les vaiffeauxde la matrice , par les pores de la

peau , par les tuyaux des reins, 8c par la voie des

inteftins.

4. Lorfqu’aucune de ces excrétions n’eft gênée,

& qu’aucune caufe n’a altéré lé lait, l’évacuation de

ce fluide eftpaifible; & fa quantité diminuant peu-à-

peu , la femme s’en trouve débarraffée dans un tems

plus ou moins1 long..Quelques mois fuflifent ordinairement

pour cette dépuration; elle dure fou vent des

années entières ; 8c quelquefois elle ne fe fait com-

plettement qu’ à l’aide d’un tems. confidérable.

5. Mais fi l’indifcrétion dans le régime, quelques

caufes imprévues ou morales, ou phyfiques, viennent

troubler les excrétions qui auroient opéré la

dépuration , il en réfulte néceffairement une déviation

du lait, 8c un dépôt, d’atltant plus dangereux,

qu’à cette époque fa quantité fera plus confidérable,

que la partie fur laquelle il ferâvporté fera plus né-

ceffaire à la vie ; qu’elle aura plus de difpofîtion à

être engorgée ; 'qu’elle fera moins expofée à l’aérion

des moyens capables d’opérer la réfolution ; 8ç que

l’intenfité des caufes aura porté les folides à plus de

tenfion , la maffe humorale, 8c fur-tout le lait, à une

plus grande acrimonie.

6. Lés femmes qui mangent beaucoup 8c qui font

peu d’exercice, font plus expofées que les autres

aux dépôts laiteux qui arrivent pendant la groffeffe.

Celles dont l’ame trop fenfible peut troubler l’oeco-

nomie animale par l’impreflion que font fur elles les

événemens imprévus, les plaifirs ouïe chagrin , font

encore plus fujettes à ces dépôts que celles dont le .

Tome II,

courage ou l’infenfibilité, rendent en quelque forte

l’ame impaffible. La même difpofition du tempérament

, & un régime plus ou moins régulier , expo-

fent les femmes aux dépôts laiteux après l’accouchement

; 8c quoique les nourrices ne foient pas absolument

à 1 abri de ces maladies, elles font moins dans

le cas de les craindre que les femmes qui ne noitrrif-

fent point. Un travail laborieux pour l’enfantement,

pendant lequel la matrice a été vivement irritée

détermine fouvent l’inflammation de ce vifcere 8c

y oceafionne un dépôt laiteux.

7. Il n’eft aucune partie du corps fur laquelle le

lait ne puiffe fe dépofer. On en a vu engorger la mamelle

, 8c y faire naître des abcès ; le porter à la

peau , & y former des éruptions 8c des dartres ; fe

fixer fur les membres ou dans les articulations, 8c

y caufer des douleurs fixes, & tous lès accidens d’un

rhumatifme goutteux; s’arrêter fur les mufcles de la

poitrine, tant internes qu’externes, fur les poumons

mêmes, 8c oçcafionner des maladies inflammatoires

, de fauffes pleuréfies, des péripneumonies ;

quelquefois paffer à travers les mailles du tiffu cellulaire,

fe dépofer dans la poitrine &caufer des hydropi-

fies; fe jetter fur les inteftins \ & donner lieu à des diarrhées

8c à des ténefmes ; attaquer le cerveau ou les

parties extérieures de la tête, 8c produire tantôt des

céphalalgies cruelles , tantôt des ophtalmies, tantôt

des douleurs d’oreilles, tantôt enfin des manies, des

convulfions 8c des apoplexies. Mais celles de toutes

les parties fur lefquelles le lait fe dépofe le plus fréquemment,

font les ligamens de la matrice, 8c le

tiffu cellulaire qui les avoifinent.

8. Le lait peut être porté brufquemerit fur quelque

partie , ou s’y amaffer par une congeftion

lente. :

Dans le premier cas , la vivacité des accidens 8c

la prompte terminaifon de la maladie , donnent aux.

dépôts laiteux un cara&ere qui engage à les défigner

fous le nom de dépôts aigus.

La lenteur de la congeftion, le peu d’intenfité des

accidens dans les premiers.momens, & la durée de

la maladie qu’ils produifent, ont fait nommer chro-.

niques les dépôts laiteux du fécond genre.

Les uns 8c les autres de ces dépôts ont des fymp-

tomes communs à beaucoup de maladies dépendantes

de caufesabfolument différentes; mais ils en ont

aufîi qui leur font propres, 8c à l’aide dêfquels if

eft facile de les diftinguer de toutes celles qui pour-

roient avoir avec eux quelques rapports.

9. C ’eft de la réunion de ces fignes â ceux qui

font prévoir la poflibilité dë ces dépôts que fe forme

le diagnoftic de ces maladies. Les derniers connus

dans les écoles, fous le nom à'anamnefliques, & faits

pour prévenir les furprifes , font la groffeffe , un accouchement

récent, pu peu éloigné , l’interruption

de l’allaitement, ou là répercuflion du lait qui fe por-

toit aux mamelles. Un tableau de l’état des malades

attaquées de dépôt laiteux aigus ou chroniques, fera

connoître les premiers.

1 o. Dans les premiers momens des dépôts laiteux

chroniques, il n’y a point de fievre^, ,ôu elle n’eff

d’abord qu’intermittente anomale ; les douleurs font

obfcures ou vagues , l’appétit s’affoiblit, le fommeil

eft interrompu , là peau lé deffeche, le lait &Ies lochies

diminuent fenfiblement, & le s malades éprouvent

un mal-être, des anxiétés dont elles n’apperçoi-

vent point la caufe. Les progrès du mal font lents ;

mais quand la congeftion eft arrivée au point de nuire

fenfiblement aux ronélions des organes fur lefquels

le laits'eftdépofé, les accidens augmentent d’intenfité

; & fi l’on en excepte ceux qui caraftérifent l’hy-

dropifie laiteufe , leur vivacité donne à ces dépôts

un caraftere qui les rapproche beaucoup de ceux

qu’on défigne fous le nom dë dépôts laiteux aigus,

T T t t ij