paflionnés fe promener fur un pin ou fur qtielqu’âu-

tre arbre , dès la pointe du jour & à l’approche du

foleil couchant, ayant la queue étalée en rond , le

cou tendu, la tête enflée, 6c fe mettant en toutes

fortes de poftures extraordinaires. Leur cri amoureux

eft une forte explofion, qui devient enfuite un

fon femblable à- celui d’une faulx qu’on aiguife , 6c

finit par une explofion femblable à la première. Ce

cri ceffe & recommence alternativement. Tous les

fens de cet oifeau font tellement émus dans ces inf-

tans de paflion, qu’il ne prend garde à rien; les foudres

du chafleur tonneroient autour de lui fans qu’il

s’en apperçût; au lieu que dans tout autre tems il a

Fouie fi fubtile, que le moindre bruit l’effarouche :

c’eft pourquoi on choifit 'pour le tirer le tems où il

crie. Lorfqu’il a fini ce fingulier ramage, un chafleur

habile fe garde bien de faire aucun bruit, parce

qu’alors il entend très-clair 6c fait attention à tout.

Chaque coq debruyere, pendant fa chaleur, fe tient

dans un certain canton d’où il ne fort point ; 6c fou-

vent dans les forêts ils fe trouvent fi près les uns des

autres, que d’un même endroit on en entend plu-

fieurs à la fois. Le coq efl d’abord feul, mais aufli-tôt

que les poules l’entendent, elles lui répondent, s’approchent

& l’attendent fous l’arbre. Chaque coq a

plufieurs poules comme le coq domeftique ; il defcend

de l’arbre, les coche , 6c féconde leurs oeufs.

La poule de bruyere eft plus petite que le coq, &

reffemble paf fon plumage à la perdrix ; elle pond

jufqu’à huit ou neuf oeufs blancs marquetés de jaune

; elle les dépofe au milieu de la moufle dans un

lieu fec. Lorfqu’elle eft obligée d’aller chercher fa

nourriture, elle les couvre de moufle, 6c les cache

de maniéré qu’on a bien de la peine à les découvrir«

Dès que les petits font éclos, la-mere les promene

dans les bois, où ils fe nourriffent d’oeufs de fourmis

jufqu’à ce qu’ils foient devenus forts, ils s’accoutument

à manger des pommes de pin. Quoique ces

poules foient très-fécondes, ces oifeaux ne font pas

très-nombreux, parce que les oifeaux de proie, les

venards, 6c autres animaux en détruifent beaucoup.

On voit quantité de ces oifeaux dans le nord de

l ’Angleterre & de l’Ecoffe. On prétend qu’ordinaire-

ment les mâles fe tiennent enfemble 6c les femelles à part. (+ )

Coq de roche, f. m. ( Hifi. nat. Ornithologie.') nom

fous lequel les habitans de Cayenne connoiffent un

bel oifeau, que Barrere a défigné le premier par la

dénomination de gallus férusJaxatilis croceus, crijlam

èplumis conjiruclam gerens. Hifloire de la France équinoxiale

, page 132; enfuite dans fon Ornithologie ,

xlajfe 3 , genre 2 1 , efpece 2 , fous celle de upupa

Americana crocea Jaxatilis. M. Linné, dans la fixieme

édition de fon Syfiema natures, l’appelloit upupa crocea

; 6c dans la douzième & derniere édition de

1766, page 338 , il le nomme pipra t rupicola,

criflâ ereclâ margine purpureâ, corpore croceo, teclrici-

.bus reclricum truncatis, M. Briflon , au volume IV de

fon Ornithologie, page 437, planche X X X IV ,Jig. 1,

en donne une bonne figure 6c une ample defcriptipn,

fous la dénomination de coq de roche, Rupicola au-

rantia, corollâ tcenid purpureâ prtecinctd , teclricibus

J o intermediis prima medietate aurantiis , exteriùs in-

tendus, interiùs pallidiits, altéra medietate fufcis,

apice dilutï aurantio marginatis, utrinque extimâ fuf-

c â , apice dilutï aurantio fimbriata, interiùs prima medietate

pallidï aurantid. . . . rupicola. On en voit une

figure à notre volume X X I I I , planche X L , n°. 2.

Cet oifeau , qui fe range naturellement dans la

famille des guêpiers, dont il a le doigt milieu 6c l’extérieur

unis très-étroitement enfemble par trois articulations,

différé de tous les autres de cette famille

par fon bec conique , comprimé, court 6c crochu ,

& par la hupe en demi-lune qu’il porte fur la tête«

TI a à-peu-près la grandeur du pigeon ; fa longueur

depuis le bout du bec jufqu’à celui de la queue, eft

d’onze pouces ,6 c jufqu’au bout des ongles-., de dix

pouces un quart ; fon bec a feize lignes de longueur,

depuis fon extrémité jufqu’aux coins de la bouche ;

fa queue trois pouces, fon pied feize lignes; le doigt

milieu des trois antérieurs , y compris fon- ongle a

quinze lignes, l’intérieur &Je poftérieur un pouce.

Ses ailes, lorfqu’elles font pliées, s’étendent jusqu’aux

trois quarts de la longueur de la queue ; 6c

lorfqu’elles font étendues, elles ont deux pieds un

pouce de vol ; les plumes de fa hupe ont dix-huit

lignes de longueur.

La plupart de fes plumes font coupées quarré-

ment, & fa queue qui en a douze, eft courte, tronquée

6c recouverte par des plumes prefqu’aufli longues

qu’elles, coupées quarrément 6c extrêmement

larges, parce que leurs barbes font très-longues 6c

réfléchies parles côtés. Ses ailes ont chacune dix-

neuf plumes, dont la quatrième 6c la cinquième font

les plus longues, 6c les quatre voifines du corps ont

les barbes extérieures fort longues 6c réfléchies par

les cotés.

La couleur dominante de cet oifeau eft un beau

jaune-orangé , avec quelques mélanges dans divér-

fes parties ; par exemple, fa hupe eft bordée d’orari-

gé-clair, qui renferme une bande étroite d’un beau

pourpre. Les couvertures du deflous des ailes les

plus extérieures, c’eft-à-dire, les plus éloignées du

corps, font brunes 6c terminées de blanc-jaunâtre ;

celles du milieu font brunes du côté intérieur, 6c

orangés du côté extérieur. Des dix-neuf plumes de

l’a ile , les fix premières font blanches fur le bord de

leur côté intérieur, 6c fur le milieu feulement de

leur côté extérieur. Les trois fuivantes comprenant

la huitième, la neuvième & la dixième, ont un bord

étroit, blanc-orangé, qui eft plus large dans les cinq

qui fuivent, favoir, l’onzieme jufqu’à la quinzième

inclufivement. Les trois fuivantes, favoir, la feizie-

me jufqu’à la dix-huitieme inclufivement, font bordées

extérieurement d’un bel orangé ; enfin la dix-

neuvieme & derniere a tout fon côté extérieur de

cette couleur ; le bout des fept plumes de l’aile ,

depuis la feptieme jufqu’à la treizième inclufivement,

eft blanc-fale ; 6c les fix fuivantes, comprenant la

quatorzième jufqu’à la dix-neuvieme inclufivement,

ont ce même bout orangé, 6c d’autant plus foncé

que ces plumes font plUs voifines du corps. Des

douze plumes de la queue, les dix du milieu ont

leur moitié inférieure orangé fur le côté extérieur,

6c ofangé plus pâle fur le côté intérieur ; leur moitié

fupérieure eft brune , terminée par un orangé-clair i

les deux plumes extérieures font brunes , excepté

fur le côté extérieur, qui eft orangé-pâle dans leur

moitié inférieure ; leur extrémité eft orangé-clair

comme dans les autres. Son b e c , fes pieds 6c fes

ongles font jaunes.

Moeurs. Le coq de roches eft particulier à Surinam

& à Cayenne ; fon nom lui vient de ce qu’il habite

communément les rochers. Il faut que cet oifeau foit

rare , car on en voit apporter peu en Europe : il

feroit intéreffant que les voyageurs nous, inftruififi-

fent de la maniéré dont cet oifeau fingulier par/a

forme fe nourrit & fait fon nid. Ses moeurs ne différeront

peut-être pas effentiellement de celles de la

hupe , du guêpier, du calao, du martin-pêcheur &

du manakin, dans la famille defquels il fe range

naturellement. On en verra des preuves plus détaillées

dans notre Ornithologie. ( M. A d a n s o n . )

COQUALLIN, f. m. ( HiJl. nàt. Quadrup. ) nom

que M. de Buffon donne à un petit animal qui lui a

été envoyé d’Amérique , fous le nom d’écufeuil-

orangé, 6c dont il a fait graver une très-bonne

figure, page 19.2 , du volume U , de fon Hifloire

naturelle, édition in-12 de 17 70 , c’eft félon lui, le

qüauhi callotquapachli, ou le co^tiocote quallin de

Fernandez, Hifioria anim. nov. Hifp. cap. 2 6 ,p . 8 ,

dont il a fait le nom de coquallin.

Celui du Mexique, eft felçn Fernandez, un joli

animal, une fois plus grand que l’écureuil, 6c très-

remarquable par fes couleurs :,il a le ventre d’un

beau jaune , la tête & le deffus du corps orangé,

varié de blanc, de noir 6c de brun ; il fe couvre de

fa queue comme l’écureuil, mais il n’a pas comme

lui des pinceaux de poil à Fextrémité des oreilles ,

il ne monte pas fur les arbres ; il habite comme l’écureuil

Suiffe , c’eft-à-dire, l’écureuil de terre de la

Caroline, dans des trous , 6c fous les racines des arbres

; il ÿ fait fa bauge 6c y élevefes petits : il remplit

aufli fon domicile de grains 6c <Je fruits pour

s’en nourrir pendant l’hiver. Cet animal eft méfiant,

rûfé 6c farouche1, au point de ne fe jamais apprivoiser.

A cette defcrçption dé Fernandez, M. de Buffon

ajoute feulement une comparaison : il paroîr, d it-il,

que le coquallin ne fe trouve que dans les parties

méridionales de l’Amérique. Les écureuils blonds

ou orangés des Indes orientales font bien plus petits,

& leurs couleurs font uniformes; ce font de

vrais écureuils qui grimpent fur les arbres & y font

leurs petits , au lieu que 1 e coquallin 6c le fuiffe de

l’Amérique fe tiennent fous terre comme les lapins,

6c n’ont d’autres rapports avec l’écureuil qûë de lui

reffembler par la figure ; d’où il conclut ainfi : ce

n’eft point un écureuil / quoiqu’il lui reffemble allez

par la figure 6c par le panache de la queue ; car il

en différé, non feulement par plufieurs caradteres

extérieurs, mais aufli par le naturel 6c les moeurs.

Remarques. Il n’eft pas douteux qu’une différence

dans' les moeurs indique, pour l’ordinaire , une différence

entre les efpeces des animaux ; & c ’elLdéja

une forte préfomption pour faire croire, comme l’a

penfé M. de Buffon, que fon coquallin n’eft pas une

efpece d?écureuil; mais il faut convenir aufli que ces

carafteres diftin&ifs, tirés des qualités occultes, ;

telles que les moeurs 6c les autres facultés intérieures

animales , ne fuffifent pas, 6c qu’il faut y joindre

encore des différences phyfiques, pofitives 6c permanentes

, tirées des parties extérieiîres de ces animaux.

Si M. de Buffon nous eût dit que fon coquallin

avoit les dents ou les doigts des pieds femblables à

ceux de l’écureuil ou différens, il nous eût mis en

état de porter fur cet animal un jugement que nous

fufpendrons , jufqu’à ce que les circonftances nous

permettent la vérification de ces détails effentiels. •

( M. A d a n s o n . )

§ COQUERELLES, f. f. plur. ( terme deBlafon.)

avellanoe , repréfentation de noifettes dans leurs

gouffes, jointes enfemble, au nombre de trois, telles

qu’on les trouve fur les noifettiers; elles font le

plus fouvent de finople.

Le mot coquerelles vient du vieux Gaulois coque-

réef, qui a fignifié des noifettes toutes vertes.

Huault de Montmagny , de Bernay à Paris ; d’or

a la fafce dlaçur, chargée de trois molettes d'éperons du

champ , & accompagnée de trois coquerelles de finople.

(G . D .L . T .) J

COQUILLE, f. f. concha, à. ( terme de Blafon. )

meubles qui entre Souvent dans l’écu ; accompagne

quelquefois les pièces honorables ou les charge.

On nomme coquilles de Saint Jacques les plus

grandes, 6c coquilles de Saint Michel les plus petites.

Les moyennes, qui font le plus en ufage, font

nommées Amplement coquilles.

Les coquilles défignent les pèlerinages & voyages

de mer. . J °

^ Amanze de Chofailles, en Bourgogne; de gueules

a trois coquilles d'or.

Efcanevelle de Cou cy , de Quilly, de Macherau-

mefnil, en Champagne ; d'argent à f ix coquilles de

gueules.

Raimond de Modene, de Pomerols, en Provenc

e ; de gueules à. la croix d'argent, chargée de cinq

coquilles du champ. ( G. D. L. T. )

» ( Mufiq. infir. des anc. ) Les anciens a voient

! efpece de cor, dont on trouve le deflin, fig. § ,

planche I de Luth. Supplément ; car je penfe que

C’étoit-là le cornu des anciens, & non la buccïna.

v oye{ T rompette , ( Mufiq. infi. des anc. ) Suppl,

L’éfpece de branche qui traverfe ce cor, nefervoit

probablement qu’à la tenir plus commodément.

( F. D . G. )

§ C or , ( Luth.^ ) Il eft indifpenfable à un com-

pofiteur de connoitre l’étendue commode d’un cor-

de-chaJJe , ôc les tons qu’en peut tirer tout homme

qui én donne, fans être fupérieur, parce que cet

infiniment eft d’une grande expreflion, quand il eft

employé à propos, & parce qu’un compofiteur doit

toujours s attacher à faire une mufique facile à exécuter;

nous allons donc expliquer tout ce que l’on

peut 6c doit attendre d’un cor-de-chajfe médiocre.

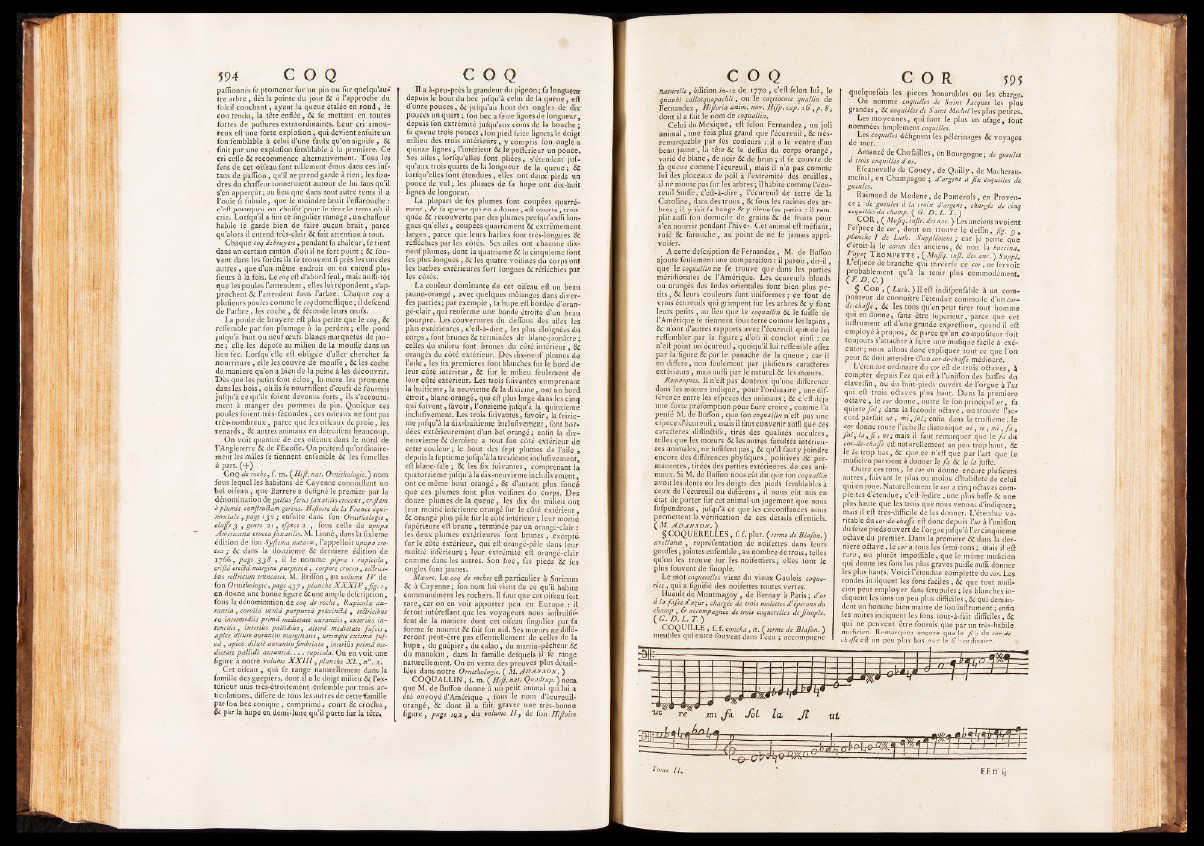

L’étendue ordinaire du cor eft de trois oétaves, à

compter depuis l’ut qui eft à l’ uniffon des baffes du

claveflîn, ou du huit-pieds ouvert de l’orgue à Vue

qui eft trois o&aves plus haut. Dans la première

oâave , le cor donne, outre le fon principal u t , fa

quinte fo l; dans la fécondé oftavè, on trouve l’accord

parfait u t, mi, fo l; enfin dans la troifieme, le

cor donne toute l’échelle diatonique u t, re, mi , f a t

f°l-> la * fi » utl il faut remarquer que le fa du

cor-de-chajfe eft naturellement un peu trop haut, 6c

le la trop bas, 6c que ce n’eft que par l’art que le

muficien parvient à donner le fa 6c le la jufte.

Outre ces tons, le cor en donne encore plufieurs

autres, fuivant le plus ou moins d’habileté de celui

qui en joue. Naturellement le cor a cinq oftaves complexes

d’étendue, c’eft-à^dire , une plus baffe 6c une

plus haute que les trois que nous venons d’indiquer;

mais il eft très-difficile de les donner. L’étendue véritable

du cor-de-chajfe eft donc depuis l'ut à l’uniffon

dufeize piedsouvert de l’orgue jufqu’à l'ut cinquième

oclave du premier. Dans la première 6c dans la derniere

oélave, le cor a tous les femi-tons ; mais il eft

rare, ou plutôt impoflible, que le même muficien

qui donne les fons; les plus graves puiffe aufli donner

les plus hauts. Voici l’étendue compfette du cor. Les

rondes indiquent les fons faciles , 6c que tout muficien

peut employer fans fcrupules ; les blanches indiquent

les fons un peu plus difficiles ,& qui demandent

un homme bien maître de fon inftrument ; enfin

les noires indiquent les fons tout-à-fait difficiles, 6c

qui ne peuvent être fournis que par un très-habile

muficien. Remarquez encore que le f i b du cor-de-

chajfe eft un peu plus bas nue le fi. I? ordinaire. N