4 JO C L A

CL

§ CLAIRIERE ou Clàrierë , ( (Econ. RuJ2.) endroit

d’un bois qui efl dégarni d’arbres.

Quelques attentions qu’on apporte à bien faire

les femis, il fe rencontre toujours des places vuides,

danslefquellesle peu d’arbres qui y fubfifte fe montre

languiifant. Nous avons indiqué, dans l'article B o is ,

le moyen d’y remédier dans les endroits aquatiques.

Mais il arrive fouvent qu’on ne fait à quoi attribuer

les clairières : alors le mieux eft d’y planter de dif-

tance en diftanee, & fans ordre, des bouleaux, mar*

faux,ou joncs marins, qui, par leur ombre, favori-

ferontl’aecroiffement des chênes ou des châtaigniers

dont on aura répandu la graine.

Un autre moyen eft d’en interdire l’entrée au bétail

: car il s’élève dans les clairières, d'un bois même

défenfable, de jeunes arbres de femence, qui, par la

fuite, rempliroient le vague ; & ces petits arbres encore

tendres, ne font que trop aifément foules ou

broutés par le bétail, qui fait que les clairières fub-

liftent fans pouvoir fe repeupler. ^

On peut encore obferver que les baliveaux qu’on

a Iaiffé parvenir à une groffeur fuffifante pour former

de groffes pièces de charpente, font périr autour

d’eux beaucoup de fouches; enforte que ces

gros baliveaux étant abattus, il ne refte plus au milieu

d’une grande clairière qu’une groffe fouche ufée,

qui ne peut donner que de très-foibles produûiqns.

Confùltez l’article Baliveau, D ici. raif. des Sciences,

& c . (+ )

CLAIR-OBSCUR, ( Peinture. ) Pour bien comprendre

ce qu’on entend par ce terme compofé de

deux idées qui contraftent, il faut obferver qu e ,

pour former un tout harmonique, les jours & les

ombres,-les couleurs claires & les couleurs obfcu-

res, doivent mutuellement fe prêter du relief, &. fe

tempérer. L’effet du tout enfemble, & l'harmonie

du tableau, ne réfultent pas toujours de l’exa&e

expreffion de la lumière & des ombres ; il eft quelquefois

befoin, ou d’affoiblir la forcé des jours par

l ’obfcurité des couleurs locales, ou d’éclaircir les

ombres par la clarté de ces mêmes couleurs*

L ’intelligence parfaite du clair - obfcur , qui fait

une partie confidérable de l’art du coloris, confifte

. donc dans l’habileté à choifir les couleurs locales,

claires ou fombres, les plus propres à renforcer ou

à mitiger félon le befojn, les jours & les ombres na-

turelles : vue dans un même jour, une couleur claire

femble plus éclairée qu’une couleur fombre ; & réciproquement

celle-ci apperçue dans l’ombre, femble

plus obfcure que ne le paroîtroit la couleur claire

dans la même pofition. De-là, il eft aifé de comprendre

comment le peintre,après avoir exactement diftri-

bué les jours & les ombres, félon le degré & la direction

de la lumière incidente, petit, fans manquer à

la vérité, au moyen des couleurs locales, donner du

relief aux objets qui fe trouvent dans l’ombre la plus

forte, & adoucir l’éclat de ceux qui font placés dans le

plus grand jour, toutes les fois que l’harmonie & l’effet

de l’enfemble l’exigeront. Si un objet qui, naturellement

ne peut recevoir la lumière d’aucun endroit,doit

néanmoins paroître éclairé, on lui affigne une couleur

claire ; fi l’objet eft placé dans un trop grand

jou r, on tempere cet éclat, en donnant à l’objet une

couleur plus fombre. Il ne faut donc pas confondre,

comme on l ’a fouvent fait, le clair & l'obfcur, qui

dépend des jours & des ombres, avec le clair-obfcur,

qui ne dépend que des couleurs locales, quoique ces

deux chofes très-différentes peuvent produire un

même effet ( Voyc\ ci-après COULEURS LOCALES.).

L’harmonie & l’effet de Penfemble dépendent principalement

de la diftribution de la lumière & des

Oïnbres, Si. c’eft un des grands objets de l’étude du

peintre, mais il ne doit pas s’y borner ; il doit encore

obferver ce que le choix des cduleurs locales

peut ajouter à l’effet, la lumière & les ombres reliant

les mêmes. Pour faciliter cette étude , il pour-

r o it , à l’aide de divers manequins, faire d’abord

l’ordonnance de fes grouppes, & là diftribution des

jours, & obferver enfuitê la différence dans l’effet

de l’enfemble que produiront les diverfés couleurà

des drapperies qu’il y appliquera fucCeffivement.

Ce n’eft pas au refte que nous voulions confeiller

au peintre d’interrompre fon ouvrage, poq^décou-

vrir le meilleur effet, par ces effais peine^oc mé-

chaniques. De pareils arrangemens ne feryiroient

qu’à éteindre le feu de l’imagination, d’où dépend

l’excellence de l’ouvrage. C’eft dans les heures d’étude

qu’il doit faire ces combinaifons, Si fe rappel-

ler l’exemple de Leonard dé V in c i, à qui rien de ce

qui pôuvoit enrichir fon art par de nouvelles obfer-

vations, n’étoit ni trop minutieux, ni trop pénible.

Que l’artifte ne fe livre qu’à fon génie lorfqu’il eft

queftion de travailler ; mais que dans fes études, il

n’épargne ni foins, ni effais, ni recherches ; que tout

s’y faffe avec poids, mefures & réflexions. De cette

maniéré, le génie acquerra un grand nombre d’idées

utiles, qui le guideront dans l’exécution.

Un habile connoiffeur (M . de Hagedorn), dont

nous fuivons ici les idées, a fait une remarque, qui,

toute paradoxe qu’elle puiffe paroître, ne laiffe pas

d’être exactement vraie, c’eft que le graveur même

peut tirer parti du clair-obfcur, quoiqu’il femble qu’il

n’ait d’autre reffource que celle des jours Si des ombres.

Ce favant homme a obfervé que les graveurs

qui ont travaillé fous la direction de Rubens, font

les premiers qui aient trouvé le feCret de cet artifice.

Aufli leurs chefs-d’oeuvre font-ils une nouvelle époque

dans Part de la gravure. Aujourd’hui on voit

paroître des eftampes où le burin femble égaler le

pinceau dans l’art du clair-obfcur. Il feroit à fouhaiter

que les maîtres de l’art vouluffent développer en détail

, par quel maniement diverfifié du burin ils parviennent

à exprimer des couleurs locales, tantôt

claires, tantôt fombres, tantôt douces, tantôt tranchantes.

Le Ample connoiffeur, quelque habile qu’il*

fo it , ne fauroit jamais découvrir diftinCtement les

réglés de ce procédé, s’il n’a d’autre fecours que l’étude

des meilleurs morceaux dans ce genre. ( Cet.

article efl tiré de la Théorie générale / les Beaux-Arts det

M. SüLZER. )

§ CLAQUEBOIS, ( Luth. ) Voye^ la figure du

claquebois au n°. 13 de la planche I. de Luth, féconde

fuite, Dicl. raif des Sciences , &c. C’eft apparemment

par une faute d’impreflion qu’on a nommé

cette figure régale. ( F. D . C. )

§ CLARINÉ, ÊE, ( terme de Blafon. ) fe dit du

boeuf, de' la vache, du mouton, de la brebis, du

mulet, du chameau, & de quelques autres animaux

qui ont une clochette attachée au col.

Clarinées , fe dit aufli des têtes de c es animaux

détachées de leurs corps, lorfqu’elles ont des fon-

nettes.

Ce tèrme vient de clarine, qui eft une petite clochette

qu’on met au col des beftiaux qui paiffent

dans les forêts, pour les reconnoître au bruit, fi on

les perd de vue ; cette clarine eft ainfi nommee, parce,

qu’elle a un fon fort clair.

De Vignes de Puilaroque au bas Montauban ;

d’or à une vache de gueules , elarinée d’argent, paffants

fur une terrajfe de fînople.

Grimaud de Béefques en Dauphiné ; da^ur à trois

têtes de chameaux S or , clarinées d’argent. ( G. D .

L . T .)

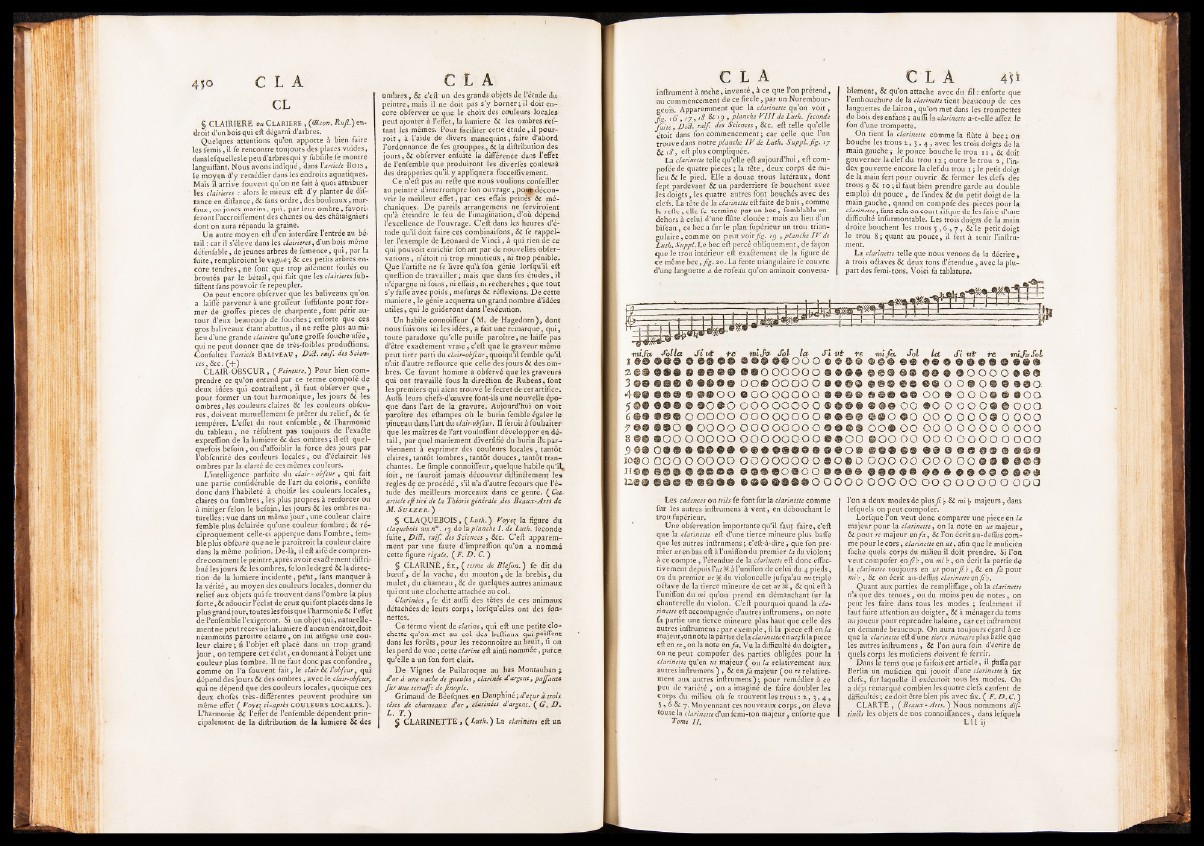

§ CLARINETTE » ( Luth. ) La clarinette eft un

\a ca ^ o\sa 4.

infiniment i anche, inventé, à ce que l’on prétend,

au commencement de ce fîecle, par un Nurembour-

geoîs. Apparemment que la clarinette qu’on v o it ,

.fig. 1 6 , 17 ,18 Sci3 , planche V I I I de Luth, fécondé

fuite, b ici. raif. des Sciences, &C. eft telle qu’elle

étoit dans fon commencement ; car celle que l’on

trouve dans notre planche IVde Luth. Suppl, fig.;ij

& /<? , eft plus compliquée.

La clarinette telle qu’elle eft aujourd’hui, eft com-

pofée de quatre pièces ; la tête, deux corps de milieu

& le pied. Elle a douze trous latéraux, dont

fept pardevant & un parderriere fe bouchent avec

les doigts, les quatre autres font bouchés avec des

clefs. La tête de la clarinette eft faite de buis, comme

le refte ; elle fe termine par un b ec, femblable en-

dehors à celui d’une flûte clouée : mais au lieu d’un

bifeau, ce bec a fur le plan fupérieur un trou triangulaire

, comme on peut voir fig. 1$ , planche I V de

Luth. Suppl. Le bec eft percé obliquement, de façon

que le trou intérieur eft exaâement de la figure de

ce même bec, fig. 20. La fente triangulaire fe couvre

d’une languette a de rofea'u qu’on aminoit eonvenablement,

& qu’on attaché avec du fil : enforte que

l’embouchure de la clarinette tient beaucoup de ces

languettes de laiton, qu’on met dans les trompettes

de bois des enfans ; aufli la clarinette a-t-ellé affez le

fon d’une trompette.

On tient la clarinette c'ômme la flûte à. bec ; on

bouche les trous 1 , 3 , 4 , avec les trois doigts de la

rtain gauche ; le pouce bouche le trou 11 , & doit

gouverner la clef du trou 1i ; outre le trou 2 , l’index

gouverne encore Iâ clef du trou 1 ; le petit doigt

de la main fert pour ouvrir & fermer les clefs des

trous 9 Sc 10 ; i l faut bien prendre garde au double

emploi du pouce, de l’index & du petit doigt de là

main gauche, quand on compofe des-pièces pour la

clarinette, fans cela on court rifque de les faire d’une

difficulté infurmontable. Les trois doigts de la main

droite bouchent les trous 5 , 6 , 7 , & le petit doigt

le trou 8; quant au pouce, il fert k tenir l’inftru-

ment.

La clarinette telle que hôus venons de la décrire,

à trois oCtaves & d,eux tons d’étendue, avec la plupart

des femi-tons. Voici fa tablature.

mifa, Solia S i ut . te . n i Sa- Sol là- Si-u t te nrnfix Soi lu SI ait re ml fa Sol

2 © © 9 9 9 @ © 0 0 0 © © B®

© 0 0 0 O O O O O O © Ô O O Ô O ® @ 0

o o ® o o o o o ® 0 © @ ©m® o o m o ® ©

® © ® o o ©0000000 © © © & © 00 @ 0 0 0 © © § o a

© © 9 9 m ® ® o @ o 00000000 ® @ ® ® © ® @ o o @0 O o o o @ @ o o o

9® 9® 9 O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 0 9 0 0 . 0 O O O O 0 O O O Q

9® ® @ 0 ® 0 Ö Ö O O O O O O O O O © ® © © Ö O ® 00 0 O O Ö O Ö O Ó O O O

©00 O O O O O O O O O O O O O © 9 0 0 9 0 0 O O 0 0 O O O O O O O O O

00® ® ® 9® 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9m® 9 9® 9® © 0 © 9® ®

I0@O O O O O O O O O O O O O O O O 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 ©

Ï t 9 9 9 9 ® 9 9 9 0 9 © 9 9 9 0 9 0 0 9 9 @9 9 9 9 9 ® 0 ® & 9 9 9 9 9 9 9 ®

IZG® © 9 9 © 9 9 9 ® 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 O O O 0 0 O O O O O O O O O O O

Les cadences ou trils fe font fur là clarinette comme

fur les autres inftrumens à vent, en débouchant le

trou fupérieur.

Une obfervation importatîte qu’ il fauf faire, c’eft

que la clarinette eft d’une tierce mineure plus baffe

que les autres inftrumens ; c’eft-à-dire, que fon premier

ut en bas eft à l’uniffon du premier la du violon ;

à ce compte , l’étendue de la clarinette eft donc effectivement

de puis l’«r^ à l’uniffon de celui du 4 pieds,

ou du premier ut^ d u violoncelle jufqu’au mi triple

oéiave de la tierce mineure de cet utÿk, & qui eft à

l’uniffon du mi qu’on prend en démanchant fur la

chanterelle du violon» C’eft pourquoi quand la clarinette

eft accompagnée d’autres inftrumens, on note

fa partie une tierce mineure plus haut que celle des

autres inftrumens : par exemple, fi la piece eft en la

majeur,on note la partie de la clarinette en ut; fi la piece

eft en re, on la note en fa. Vu la difficulté du doigter,

on ne peut compofer des parties obligées pour la

clarinette qu’en ut majeur ( ou la relativement aux

autres inftrumens ) , & znfa majeur ( ou re relativement

aux autres inftrumens ) ; pour remédier à ce

peu de variété , on a imaginé de faire doubler les

corps du milieu où fe trouvent les trous 1 1 , 3 , 4 ,

5 ,6 Sl 7. Moyennant ces nouveaux corps, on éleve

toute la clarinette d’un femi-ton majeur, enforte que

Tome II.

l’on a deux modes dé plus ji\, St mi \, majeurs, dans

lefquels on peut compofer.

Lorfquè l’on veut donc comparer une piece en la

majeur pour la clarinette, on la note en ut majeur,

& pour re majeur en fa , Sc l’on écrit âu-deffus comme

pour le cors, clarinette en u t, afin que le muficien

fâche quels corps du milieu il doit prendre. Si l’on

veut compofer en_/?I7 ,o u mi b , on écrit la partie dé

la clarinette toujours, en ut pourf i l?, & en fa pour

rail?, & on écrit au-deffus clarinette enfi\>.

Quant aux parties de rempliffage, où la clarinette

n’a que des tenues, ou du moins peu de notes, on

peut les faire dans tous les modes ; feulement il

faut faire attention au doigter, & à ménagerdu tems

au joueur pour reprendre haleine, car cet infiniment

en demande beaucoup; On aura toujours égard à cé

que la clarinette eft d’une tierce mineure plus baffe que

les autres inftrumens , & l’on aura foin d’écrire de

quels corps les muficiens doivent fe fervir.

Dans le tems que je faifois cet article, il jfaffa par

Berlin un muficien qui jouoit d’une clarinette à fix

clefs, fur laquelle il exécutoit tous les modes. On

a déjà remarqué combien les quatre clefs caufent de

difficultés ; ce doit être bien pis avec fix. ( F. D . C. )

C L A R T É , ( Beaux-Arts. ) Nous nommons dïf-

tinUs les objets de nos connoiffances, dans lefquels

L U ij