feconvaincra quele canal défèrent ne verfe fa liqueur

que dans la véficule , & que la véficule ne verfe la

iienne que dans l’urethre;

La facilité avec laquelle cette même liqueur entre

dans la véficule, malgré l’angle aigu & la direéïion

rétrograde qu’elle doit furmonter , tait voir que dans

le corps humain les angles n’offrent qu’une foible

difficulté aux liqueurs dont l’écoulement n’eft pas

libre.

L’obftacle qui s’oppofe à l’écoulement de la liqueur

fécondante dans I’urethre, eft de la plus grande

néceffité. Sans-cetobftacle, cette liqueur dont dépend

la perpétuité du genre humain, le perdroit inutilement

; mais elle ne 'fe perd pas danslafanté &

dans l’ordre de la nature, parce qu’elle ne peut fortir

de la véficule que par une irritation des parties génitales

, dont le double effet e f t , d’uri côté , d’exprimer

les véficules féminales & d’en répandre la liqueur

; & l’autre, de donner à l’agent de la génération

, la direftion la plus propre pour porter cette

liqueur dans l’utérus de la femelle. Cette aétion eft

violente; elle affoiblit très-confidérablement le mâle :

les infeftes, comme le papillon, n’y furvivent guere ;

mais la volupté anime le mâle, à conferver l’efpece.

C ’eft la troifieme condition que la nature à fu réunir ;

elle jaffemble dans le même moment l’état le plus

avantageux de l’agent générateur, l’expulfion de la

liqueur féminale & la volupté.

On ne connoît pas entièrement la puiffance qui

exprime les véficules. Dans l’homme , ce font apparemment

les lévateurs de l’anus, feuls mufcles qui

aient une puiffance proportionnée à cette aûion. Il

faut de néceffité pour leur donner la force réquife ,

que lé fphin&er de l’anus foit en contraction : il

fert alors de fécond point fixe au lévatèur qui

en élevant fa furface courbée en v o ilé , ferre la

véficule contre la veffie, qui doit être fermée , la

liqueur fécondante ne fortant jamais en même teins

que l’urine.

Mais comme dans les animaux cette force ni ulcu-

laire ne fe trouve pas dans toutes les claffes ; & comme

d’ailleurs , la quantité de la liqueuç.fécondante

contribue beaucoup à fon excrétion, Si qu’elle force

même l’imagination à faire agir les organes qui compriment

les véficules, on pourroit croire qu’il y a

du moins dans les animaux une irritabilité dans les

véficules qui en faffe fortir la liqueur. Dans l’homme

elles ne paroiffent pas mufculaires. ( H. D. G. )

§ DÉFI d’Armes , ( Hijloire moderne. ) On lit

dans cet article du Diction, aifonné des Sciences> &c.

tome I V , page 743 « le chevalier Novenaire fait

» mention » ........Voilà un plaifaht chevalier ; c’eft

la Chronologie Novenaire, de ViÇtpr Palmar Cayet.,

en 3 vol. in- 8°. dont on a fait un chevalier fans doute

, parce que l’on aura trouvé quelque part cette

chronologie citée en abrège en cette maniéré, Ch.

Novenai/e. (C)

§ DÉGLUTITION , ( Phyjlologie, ) Il y a. quelques

détails dans l’e.xpofé du ,Dictionnaire raifonnê

des Sciences, &c. qui demandent à être relevés,

comme l’élévation du voile du palais, qu’on met

exa&ement à la place de la dépreffion.

L’aftion eft plus fimple qu’on ne l’a cru. Nous ne

parlons pas du paffage des alimens par la bouche ;

nous lés fuppofons arrivés à la racine de la langue ;

c’eft alors que commence la déglutition. Le premier

mouvement eft celui de recevoir l’aliment dans le

pharynx, ou dans la cavité qui eft derrière la langue

' & devant les vertebres , & dont le larynx fait la face

antérieure , dont l’ouverture fupérieure fe’continue

d’un côté dans le nez , au-deffus du voile du palais ;

& de l’autre, dans la bouche, entre ce voile Sc la

langue,’

Le premier mouvement dont nous allons parler

dépend de l’élévateur du larynx & de la langue. Les

mêmes forces qui élevent le larynx, tjui le dilatent

& qui reçoivent les alimens, élevent le pharynx ;

c’eft le hylogloffe, le grand & petit hylohyoïdien,

le hylopharyngien, le ventre antérieur du digaftri-

que Si le hyothyroïdien. Pour donner plus de force

à ces mufcles, dont une grande partie eft attachée

*à la mâchoire inférieure-, on ferme la bouche Si on

•fixe la mâchoire le plus fouvent. On peut cependant

avaler avec la bouche ouverte , en la fixant par l’action

des mufcles élévateurs.

Le larynx eft placé de maniéré qu’en l’élevant on

l’incline en-devant, parce qué les mufcles qui l’ële-

vent viennent médiatement ou immédiatement de la

mâchoire inférieure. En élevant donc la langue , on

incline l’épiglotte , elle s’abaiffe, & couvre l’entrée

du larynx ; le fecoursde la langue n’ eft pas néçefl'aire

pour renverfer l’épiglotte, puifqu’on avale fort bien

avec la langue attachée au palais.

Le même élévateur du larynx ferme la glotte ; &

il eft probable que les mufclesaryténoidiens concourent

à la fermer encore plus exa&ement. Une très-

petite quantité d’eau peut s’échapper, & entrer dans

la glotte, fans caufer d’accident ; mais pour peu que

la quantité en fût confidérable , elle exciteroit une

toux incommode.

Le pharynx eft dilaté, Si par l’élojgnement du

larynx qui eft porté en avant, Si par les mêmes

mufcles qui élevent la langue.

La langue fait refter les alimens dans le pharynx

dilaté en élevant fa racine, & le voile du palais y

concourt en defeendant ; le voile s’applique à la

langue , & empêche également le retour des alimens

dans le nez & dans la bouche. Ëien loin donc que

dans cette époque de la déglutition le voile du palais

s’élève , il s’abaiffe au contraire ; .c’eft l’aftion du

thyréo-palatin , qui d’un côtjé éleve la langue, & d e

l’autre abaiffe le voile du palais.

La fécondé partie de la déglutition n’a rien de difficile.

Le pharynx , irrité par l’aliment qu’il a reçu ,

fe met err contraction : les conftriéteurs du larynx

preffent l’aliment vers l’oefophage, pendant que le

voile du palais fe déprime. Ils agiffent fuivant l’ordre

de l’irritation ; les plus fupérieurs, les premiers ; &

enfuite les inférieurs, jufqu’aux demie®. Tous ces

mufcles font attachés extérieurement à l’os fphénoï»

d e, à la mâchoire, à la bouche, à la langue, au menton

, à l’os hyoïde, au larynx. Ce font les ptérygo-

pharyngiens, le buccinateur ,1e mylopharyngien-, le

gloffopharyngien , le hyopharyngién, le thyréopha-r

ryngien,le cricopharyngien; tous ces mufcles, à l’exception

du dernier, font defeendre en même tems le

pharynx, & ramènent l’aliment à l’oefôphage. La déglutition

étant finie, l’azygos Si le lévatèur remettent

le voile du palais à fa place , Si l’épiglotte fe redreffe

d’elle-même. Le larynx eft abaiffé en même tems, Si

tiré en arriéré par les hernohyôïdiens Sc les herno-

thyroïdiens , Sc il préfl'e lui-même l’aliment Si comprime

la langue. ( H. D. G. ')

* § DÉGRADATION d'un office. . . . . « Sidoine

» Apollinaire, \livre F i l de fes épîtres , rapporte

» qu’un certain Arnandus , qui a voit été préfet'de

» Rome pendant cinq ans , fut dégradé . . . . &con-

» damné à une prifon perpétuelle »J ' ■

i°. Ce n’eft pas lé livre F I I des épîtres de Sidoine

Apollinaire qu’il falloit citer ; mais lè livre I , Epi-

ire.VII. i ° . Ce préfet ne s’appelloit pas Arnandus,

mais Arvandus. 3 Il n’avoit pas été préfet de Rome

pendant cinq ans, mais préfet des Gaules. 40 II ne

fut pas condamné à une prifon perpétuelle, il fut

exilé. Foye[ T illemont, Hiftoire des Empereurs, tome

F I . page 3 40, Lettres fur l'Encyclopédie.

DÉG RÉ,

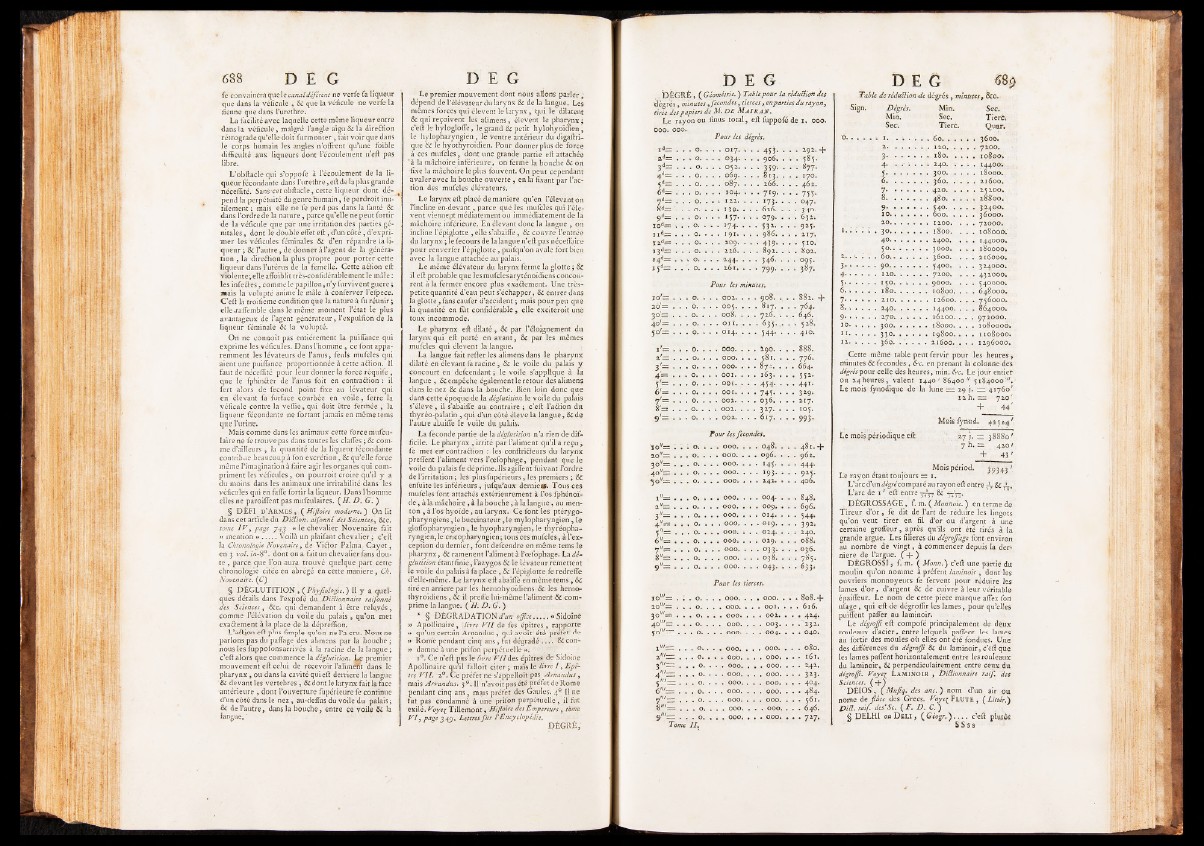

DÊGRÉ , ( Géométrie. ) Table pour la réduction des

degrés, minutes,fécondés, tierces , en parties du rayon,

tirée des papiers de M. DE Ai a i r a n .

Le rayon ou finus total, eft fuppofé de 1. 000.

000. 000.

P o t ir tes dègr>

r = • • • o.

agg— b . o.

. . . o .

M .

Tome IE

. . . 017. R• • 453- ■ . 19». +

. . . ©34.1 . . 906. . • 585-'

. . . 0 5 2 .. . . 359; . ■ 877.

. . , . 069. . • • .813. • . 170.

. . . 087. . . . 266. . . 462.

. . . 104. | . . 7I9. . • 755-

. . v 122. , • • 173- • • ° 47*

. . I39. . ; E 626. E B 340-

. . . I57. . ! • ° 79* • . 632;

. . I74. . . 532. . • 925*

. . 191. > ; . 986. . . 217;

1 . 209. . • • 439v • . 510k

k . . 226. . . . 892. . . 802.

. . 244. . . 346. . . 095.

. . 261. » . ; 799. . 1 387‘

Pour les mitiutèS-,

1 . 002. . . 908. E . . 882. +

. . 605. . . 817. . . 1 764-

. SfflOEM! . 646.

. . o i i . . • 16 3 5 - ,- • • 528,'.

. . 014. . . 544- • • . 410k

. | 000. ; R S9Ô. ; . . 888.

. . OOO. ; . 5 8 . . . 1 • 776'

. . OOO. . . 8 7 ; . . . 664.

| . ÔOI. . . 163. ; . • 5S*‘

E . 0 0 1 .. • 454- • • • 441-

. . ÔOI; . . 745. . . 329;

. . 002. . . 036. . . . 217.

. . 002. . . 327. . . . 105.

; . 002. . . 617. . ; . 993.

Pour les fécondés;

. . 000. . . ; O48; . ; .4 8 1 .+

. ; OOO. . . O96. . . . 962.

. . OOO. . . . J45- • • • 444;

. . OOO. . . . 193* • • 9M-

. . 242. ; k k 406.

. . OOO. . ; . 604. . . 18 48 ,

; . OOO. . k . OO9. . ; . 696k

. . OOO. . . ; OI4. k ; . 544k

. . OOO. . . . O19. . k . 392k

; . OOO. l . . O24. . . : 240.

. . OOO; . . k 029. g . . 088k

. . OOO. ; . . 033k * . . 036.

. . 038. . . k 785.

. * 043. k k • 633*

Pour les tierces»

. . . OOO. ; . • OOÔ. . ; . 808.4-

. k 001. . . 616.

. ; . OOO. . k o o i. . . 424.

. . 003. . . 232.

. ; . OOO; ; . . 004. . k 040k

. . . OOO. . . . 000, . . 080.

. ; ; OOO., . . 000. . . l6 l.

. ; . OOO. . . 000. . • 242.

. . . OOO. . . oôo. . • 323-

. ; . OOO. k . 000. . k 404.

. . . OOO. . . 000. . . 484.

. . . OOO. k . 000. . . 561.

. . . OOO. . . 000. . . 646.

. « . OOO. • . 000k . • 7 *7-

D E G %

Table de réduction de dégrés, minutes, &C»

Sign. D égrés.

Min.

Sec;

Min;

Sec.

Tieré.

2............... ; 120. k

3................... l80. 1

4. . . . . . 24O. .

5................... 300. .

6. . . . . . 360. .

7................... 420. .

8................... 48O. .

9................... 540. .

1 0 . . . . . . 600. .

2 0 . . . . . . 1200.

. 1500.

. 2400.

300b.

Sec.

Tierfc,

Quar.

, 3600.

, 7200.

. 10800;

. 14400;

, 18000.

, 21600.

. 25200.

28800.

32400.

36000.

72000.

. 108000;

. 144000.

. 180000;

. r. ; . . 60.. . ; . . 3600. . . 216000;

k . . . ; 90. . . . . . 54OQ. ; . 324OOO;

..............120. . . k . 7200. . . 432000;

. . . . . 150. ; . . ; 9000. . . 54OOOO;

• . . . . 180. . ; . . 108,00. . . 64800b.

.............. 210. . . . . 1260b.

vo

O00

v • . . . 24O. ; . . k 14400. . . 864000k

. . . . . 27O; ; . ; . 162OO. . ; 972OOO.

>. k . ; . 366; , k . . . 180OO. . . ioSoopb.

.............. 330. . . ; . 19800. . . I 108000.

• . . ; . 36b. . . . . 21600. k . I2960OO;

Cette même table peut fetvir pour les heures,

minutes Si fécondés, &c. en prenant la colonne dès

dégrés pour celle dès heures, min. &c. Le jour entier

ou 24 heures; valent 1440’ 8640011 518-4000 "V

Le mois fynodique de la lune == 29 j. czz 41760'

12 hîtsz^n 720'

+ 44 '

Le mois périodique eft

Mois lynod. 415 247.

'• -27 j. — 38880/

7 h’- i S 410 '

+ 4 3 '

Mois périod; 39343

Le rayon étant toujours = 1.

L’arc d’un dégré comparé au rayon eft ehtre ~ & -i-.

L’arc de 1 * eft entre j~ j j & H j i -

DÉGROSSAGE, f. m. ( Monnoic. ) en terme de

Tireur d’o r , fe dit de l’art de réduire les lingots

qu’on veut tirer en fil d*or ou d’argent • à une

certaine groffeur, après qu’ils ont été tirés à la

grande argue. Les filières du dégrojfage font environ

au nombre de vingt, à commencer depuis la der1

niere de l’argue. ( + )

DÉGROSSI, f. m. ( Monn.'y c’eft une partie du

moulin qu’on nomme à préfent laminoir , ddnt'les

ouvriers monnoyeurs fe fervent pour réduire les

lames d’o r , d’argent & de cuivre à leur véritable

épaiffeur. Le nom de cette pieCe marque affez fort

ufage , qui eft de dégroffir les lames, pour qu’elles

puiffent paffer au laminoir.

Le dégroffi eft compofé principalement dé deux

rouleaux d’acier, entre lefquels paffent les lames

au fortir des mdules oh elles ont été fondues. Une

des différences du dégroffi. & du laminoir, c’ëft que

les lames paffent horizontalement entre les rouleaux

du laminoir, & perpendiculairement entre ceux du

dégroffi. Foye£ LAM IN O IR , Dictionnaire raif. des

Sciences. ( + )

DÉIOS , ( Mujiq. des anc. ) nom d’un air ç>u

nome de fiute des Grecs. Foye^ F l û t e , ( Littér.)

D i cl. raif. des’Sc. ( F. D .C . )

§ DELHI ou D eli , ( Gèogr, ) . . . . c’eft plutôt

S S ss