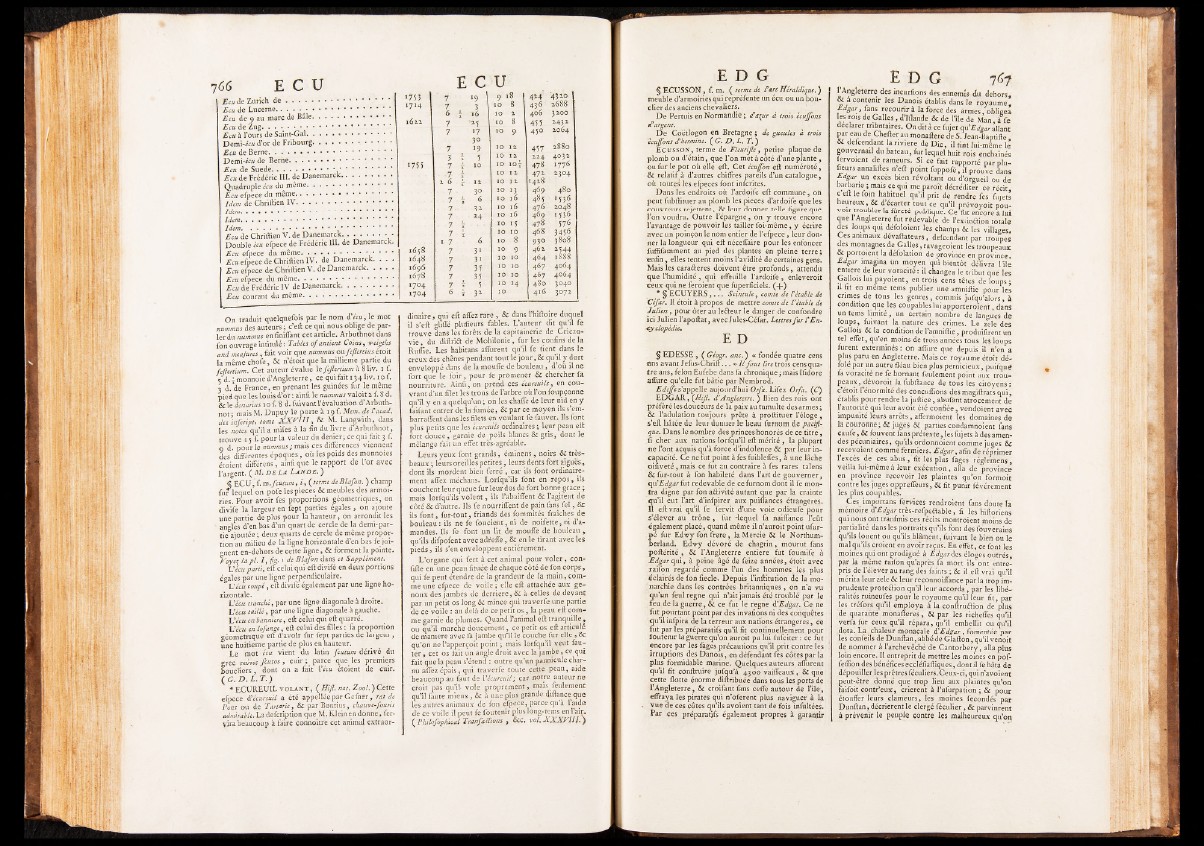

766 E C U E C U

*753

1714

7

7

6

| 1

i 16

0 o'-b

8 I

8

2 J

424

436

406

oj g £

0 000 '

Ecu de Zug. . . . • • • • .......................................*

Ecu à l’ours de Saint-Gai..............................................

Demi-éc« d’or de Fribourg. .........................

i6 z z 7

7

7

"H I

*7

3°

*9

'10

10

10

8

9

12

455

45°

457

2432

2064

2880

Demi-écade Berne.......................................................

1755

3

7

i 5

X 10

IÔ

10

12

107

224

478

4032

1776

WM Ecu 10 12 472 2304 de Frédéric III. de Danemarck........................

2 6 •f ’ 1 z 10 12 1428

Quadruple ecu du meme. . . . • • • •

7 . . 30. 10 13 469 480

Idem de Chniuen 1 v . . • • • • • - 7 M - 6 10 16 485 1536

. 7. 31 10 16 476 2048

j * nl............. .............. 7 24 . IO 16 469 1536 ...... . . . . 7 IO >5 478 576

Ecu de Chriftien V . de Danemarck. . ................. ...

Double écu efpece de Frédéric III. de Danemarck.

1658

1648

1696

. 1678

*7°4

1704

7

ï 7

7

6

31

10

10

1 10

10

8

9

468

•930

462

3456

3808

2544

Ecu efpece de Chriftien IV. de Danemarck. . . .

efpece de Chriftien V. de Danemarck. . . . .

77

7

3*

35

35

10

10

10

■ 10-/1

•vio

10 1

464

467

467

1888

4064

4064

7

6

t 5 10 *4 480 3° 4°

| 3* 10 416 3072

—

On traduit quelquefois par le nom d'écu, le mot

nummus des auteurs ; c’eft ce qui nous oblige de parler

du nummus enfiniffant cet article. Arbuthnot dans

fon ouvrage intitulé: Tables o f antient Coins, weiphs

and mtajures , fait voir que nummus oufeflertius étoit

la même chofe, 6c n’étoit que la millième partie du

feflertium. Cet auteur évalue le ffiertium à 8 liv. i f.

Y d. i monnoie d’Angleterre, ce qui fait 1 3 4 liv. 10 f.

3 d. de France, en prenant les guinées fur le même

pied que les louis d’or : ainfi le nummus valoit 2 f. 8 d.

& le denarius 10 f. 8 d. fuivant l’évaluation d’Arbùth-

not : mais M. Dupuy le porte à 19 f. Mem. de l'acad.

des infcript. tome X X V I I I , 6c M. Langwith, dans

les notes qu’il a mifes à la fin du livre d’Arbuthnot,

trouve 15 f. pour la valeur du denier; ce qui fait 3 f.

€) d. pour le nummus ; mais ces différences viennent

des différentes époques, où les poids des monnoies

étoient différens, ainfi que le rapport de l’or avec

l ’argent. ( M. d e l a L a n d e . )

§ E C U ,f . w.fcutum, i , ( terme deBlafon. ) champ

fur lequel on pofe les pièces 6c meubles des armoiries.

Pour avoir fes proportions géométriques, on

divife la largeur en fept parties égales , on ajoute

une partie de plus pour la hauteur, on arrondit les

angles d’en bas d’un quart de cercle de la demi-partie

ajoutée ; deux quarts de cercle de même proportion

au milieu de la ligne horizontale d’en bas fe joignent

en-dehors de cette ligne, 6c forment la pointe.

Voyei la p l. I , fig.1 de Blafon dans ce Supplément.

Vécu parti, eft celui qui eft divifé en deux portions

égales par une ligne perpendiculaire.

Vécu coupé, eft divifé également par une ligne horizontale.

.

Vécu tranché, par une ligne diagonale a droite.

Vécu taillé, par une ligne diagonale à gauche.

Vécu en bannière, eft celui qui eft quarre.

Vécu en lof ange, eft celui des filles : fa proportion

géométrique eft d’avoir fur fept parties de largeur,

une huitième partie de plus en hauteur.

Le mot écu vient du latin fcutum dérivé du

grec mvros fcutos , cuir ; parce que les premiers

boucliers, dont on a fait Vécu étoient de cuir.

( G .D .L .T . )

* ECUREUIL v o l a n t , ( Hifl. nat. Zool. ) Cette

efpece d’écureuil a été appelléepar G efner, rat de

Pont ou de Tartane, 6c par Bontius, chauve-fouris

admirable. La defcription que M. Klein en donne, fer-

yira beaucoup à faire connoître cet animal extraordinaire,

qui eft affezrare , & dans l’hiftoire duquel

il s’eft gliffé plufieurs fables. L’auteur dit qu’il fe

trouve dans les forêts de la capitainerie de Criczo-

vie du diftriâ de Mohilonie, fur les confins de la

Ruflie. Les habitans affurent qu’il fe tient dans le

creux des chênes pendant tout le jour, & qu’il y dort

enveloppé dans de la moufle de bouleau , d’où il ne

fort que le fo i r , pour fe promener & chercher fa

nourriture. Ainfi, on prend ces écureuils, en couvrant

d’un filet les trous de l’arbre où l’on foupçonne

qu’il y en a quelqu’un ; oh les chaffe de leur nid en y

fàifant entrer de la fumée, 6c par ce moyen ils s’ ein-

barraffent dans les filets eu voulant fe fauver. Ils font

plus petits que les écureuils ordinaires ; leur peau eft

fort douce, garnie de poils blancs 6c gris, dont le

mélange fait un effet très-agréable.

Leurs yeux font grands, éminens, noirs & très-

beaux ; leurs oreilles petites, leurs dents fort aiguës,

dont ils mordent bien ferré , car ils font ordinairement

affez médians.' Lorfqü’ils font en-repos, ils

couchent leur queue fur leur dos de fort bonne grâce ;

mais lorfqù’ils vôlèrit, ils l’abaiflent 6c l’agitent de

côté 6c d’autre. Ils fe noiirriflent de pain fans f e l , 6c

iis font, fur-tout, friands des fommités fraîches de

bouleau : ils ne fe foucient, ni de noifette, ni d’amandes.

Ils fe font un lit de moufle de bouleau ,

qu’ils difpofent avec adreffe, & en le tirant avec les

pieds, ils s’en envelOppènt entièrement.

L’organe qui fert à cet animal pour vo le r , con-

fifte en une peau fituée de chaque côté de fon corps ,

qui fe peut étendre de" la grandeur de la main, comme

une efpece de voile ; elle eft attachée aux genoux

des jambes de derrière, & à celles de devant

par un petit os long 6c mince qui traverfe une partie

de ce voile : au delà de ce petit o s , la peau eft comme

garnie de plumes. Quand l’animal eft tranquille ,

ou qu’il marche doucement, ce petit os eft articulé

de maniéré avec fa jambe qu’il le couche fur elle , 6c

qu’on ne l’apperçoit point ; mais lorfqu’il veut fauter

, cet os fait un angle droit avec la jambe, ce qui

fait que la peau s’étend : outre qu’un pannicule charnu

affez épais, qui traverfe toute cette peau, aide

beaucoup au faut de Vécureuil; car notre auteur ne

croit pas qu’i l vole proprement, mais feulement

qu’il faute mieux, & à une plus grande diftance que

les autres animaux de fon efpece, parce qu’à l’aide

de ce voile il peut fe foutenir plus long-tems en l’air.

( Philofophical Tranfallions , 6cq, vol, X X X V II1. )

E D G

§ ECUSSON, f. m. ( terme de fart Héraldique.}

meuble d’armoiries qui repréfente un écu ou un bouclier

des anciens chevaliers.

De Pertuis en Normandie ; d’azur à trois écujfons

d’argent.

De Coetlogon en Bretagne ; de gueules à trois

écujfons d hermine. ( G. D . L. T. )

E c u s s o n , terme de Fleurijle, petite plaque de

plomb ou d’étain, que l’on met à côté d’une plante ,

ou fur le pot où elle eft. Cet écuffon eft numéroté,

& relatif à d’autres chiffres pareils d’un catalogue,

où toutes les efpeces font infcrites.

Dans les endroits où l’ardoife eft commune, ofi

peut fubftituer au plomb les pièces d’ardoife que les

couvreurs rejettent, 6c leur donner telle figure que

l ’on voudra. Outre l’épargne, on y trouve encore

l’avantage de pouvoir les tailler foi-même, y écrire

avec un poinçon le nom entier de l’efpece, leur donner

la longueur qui eft néceflaire pour les enfoncer

fuffifamment au pied des plantes en pleine terre;

enfin, elles tentent moins l’avidité de certaines gens.

Mais les cara&eres doivent être profonds, attendu

que l’humidité , qui effeuille l’ardoife , enleveroit

ceux qui ne feroient que fuperficiels. (+ )

* § ECUYERS, . . . Scintule, comte de Üétable de

Cèfar. Il étoit à propos de mettre comte de l'étable de

Julien, pour ôter au lefteur le danger de confondre

ici Julien l’apoftat, avec Jules-Céfar. Lettres fur f Encyclopédie.

E D

§ ED ESSE , ( Géogr. ancf) « fondée quatre cens

ans avant Jefus-Chrift. . . » I l faut lire trois cens quatre

ans, félon Eufebe dans fa chronique ; mais Ifidore

aflùre qu’elle fut bâtie par Nembrod.

EdeJJes ’appelle aujourd’hui Orfa. Lifez Orfa. (C)

ED G A R , (Hifl. d.'Angleterre. ) Bien des rois ont

préféré les douceurs dé-la paix au tumulte des armes ;

& l’adulation toujours prête à proftituer l’éloge,

s’eft hâtée de leur donner le beau furnom de pacifique.

Dans le nombre des princes honorés de ce titre,

û cher aux nations lorfqu’il eft mérité , la plupart

ne l’ont acquis qu’à force d’indolence & par leur incapacité.

Ce ne fut point à fes foiblefles, à une lâche

oifiveté, mais ce fut au contraire à fes rares talens

& fur-tout à fon habileté dans l’art de gouverner,

qu’Edgar fut redevable de ce furnom dont il fe montra

digne par fon aâivité autant que par la crainte

qu’il eut l’art d’infpirer aux puiflances étrangères.

Il eft vrai qu’il fe fervit d’une voie odieufe pour

s’élever au trône , fur -lequel fa naiflance l’eût

également placé, quand même il n’auroit point ufur-

pé fur Edwy fon frere -, la Mercie & le Northum-

berland. Edwy dévoré de chagrin, mourut fans

poftérité , & l’Angleterre entière fut foumife à

Edgar qui, à peine âgé de feize années, étoit avec

raifon regardé comme l’un des hommes les plus

éclairés de fon fiecle. Depuis l’inftitution de la mo-

; narchie dans les contrées britanniques, on n’a vu

qu’un feul régné qui n’ait jamais été troublé par le

feu de la guerre, 6c ce fut le régné d'Edgar.. Ce ne

fut pourtant point par des in valions ni des conquêtes

qu’il infpira de la terreur aux nations étrangères, ce

fut par les préparatifs qu’il fit continuellement pour

foutenir la guerre qu’on auroit pu lui (ufeiter : ce fut

encore par les fages précautions qu’il prit contre les

irruptions des Danois, en défendant fes côtes par la

plus formidable marine. Quelques auteurs afîùrent

qu’il fit conftruire jufqu’à 43 00 vaiffeaux, & que

cette flotte énorme diftribuée dans tous les ports de

l’Angleterre, 6c croifant fans celle autour de l’île,

effraya les pirates qui n’oferent plus naviguer à la

vue de ces côtes qu’ils avoient tant de fois infultées.

Par ces préparatifs également propres à garantir

E D G §|f

ï Angleterre des incurfions des ennemis du dehors-

& à contenir les Danois établis dans le royaume,

Edgar , fans recourir à la force des armes, obligea

les rois de Galles , d’Iflande & de 111e de Man à fe

déclarer tributaires. On dit à ce fujet qu ’Edgar allant

par eau deChefter au monaftere de S. Jean-Baptifte *

6C defeendant la riviere de D ie, il tint lui-même le

gouvernail du bateau, fur lequel huit rois enchaînés

1er voient de rameurs. Si ce fait rapporté parplu-

iieurs annaliftes n’eft point fuppofé, il prouve dans

Edgar un excès bien révoltant ou d’orgueil ou dé

barbarie ; mais ce qui me paroît décréditer ce récit,

c’eft. le foin habituel qu’il prit de rendre fes fi.iets

heureux, 6c d ecarter tout ce qu’il prévoyoit pouvoir

troubler la fureté publique. Ge fut encore à lui

que 1 Angleterre fut redevable de l’exîinaion totale

des loups qui défoloient les champs 6c les villages*

Ces animaux dévaftateurs, defeendant par troupes

des montagnes de Galles, ravageoient les troupeaux

6c portoient la defolation de province en province.

Edgar imagina Un moyen qui bientôt délivra l ’île

entière de leur voracité: il changea le tribut quë les

Gallois lui payoient, en trois cens têtes de loups;

il fit en même tems publier une amniftie pour les

crimes de tous les genres , commis jufqu’alors, à

condition que les coupables lui apporteroient, dans

un tems limité, un certain nombre de langues de

; loups , fuivant la nature des crimes. Le zele des

Gallois 6c la condition de l’amnifti.e, produifirent un

tel effet, qu’en moins de trois années tous les loups

furent exterminés: on aflùre que depuis.il n’en a

plus paru en Angleterre. Mais ce royaume étoit dé-

fole par un autre fléau bien plus pernicieux, puifqué

fa voracité ne fe bornant feulement point aux trou^

peaux, devoroit la fubftance de tous les citoyens:

c’étoit l’énormité des concuflions des magiftràts qui,

établis pour rendre la juftice, abufant atrocement de

l’autorité qui leur avoit^été confiée, vendoient avec

impunité leurs arrêts , affermoient les domaines de

la couronne; & juges 6c parties condamnoient fans

caufe, & fouvent fa ns pré tex te, les fu jets à des amendes

pécuniaires, qu’ils ordonnoient comme juges 6c

recevoient comme fermiers. Edgar, afin de réprimer

l’excès de ces abus, fit les plus fages réglémens,

veilla lui-mêmçà leur exécution, alla de province

en province recevoir les plaintes qu’on formoit

contre les juges opprefleurs, 6c fit punir fé.vérement

les plus coupables.

Cês impôrtans fervices rendroient fans doute la

mémoire d’Edgar très-refpettable, fi les. hiftoriens

qui nous ont tranfmis ces récits montroient moins de

partialité dans les portraits qu’ils font des fouverains

qu’ils louent ou qu’ils blâment, fuivant le bien ou le

mal qu’ils croient en avoir reçus. En effet, ce font les

moines qui ont prodigué à Edgar des éloges outrés,

par la même raifon qu’après fa mort ils ont entrepris

de l’élever au rang des faints ; 6c il.eft vrai qu’il

mérita leur zele 6c leur reconnoiflance par la trop imprudente

prote&ion qu’il leur accorda, par les libéralités

ruineufes pour le royaume qu’il leur fit, par

les tréfors qu’il employa à la.conftru&ion de plus

de quarante monafferes, 6c par les richefles qu’il

verfa lùr ceux qu’il répara, qu’il embellit ou qu’il

.dotal La chaleur monacale d'Edgar, fomentée par

( les confeils de Dunftan, abbé de G lafton, qu’il venoit

de nommer à l’archevêché de Cantorbery, alla plus

loin encore. Il entreprit de mettre les moines en pof-

feflîon des bénéfices eccléfiafliques, dont il fe hâta de

dépouiller les prêtres féculiers.Ceux-ci, qui n’avoient

peut-être donné que trop lieu aux plaintes qu’on

faifoit contr’eux, crièrent à l’ufurpation ; 6c pour

étouffer leurs clameurs, les. moines fécondés par

Dunftan, décrièrent le clergé féculier, 6c parvinrent

à prévenir le peuple contre les malheureux qu’on.