Après avoir donné une idée fuflifante de la qualité

& du nombre des couleurs , & après avoir indiqué

la maniéré dont les anciens les emplqyoient,

ou fur la toile , ou fur la peau , ou fur le bois, ou

à frefque, ou en détrempe, & comment ils les ga-

rantiffoiént des injures de l’air & de l’humidité par

des vernis, nous devons ajouter fur cette matière,

■ que comme l’on s’eft apperçu depuis piufieurs années

que toutes les peinturesantiques., à frefque, ou

-en «détrempe, que l’on avoit trouvées dans les tombeaux

des Nafons, de Ceftius, dans, les ruines du

Palais de T ite, &c. étoient péries en peu d’années,

& que celles d’Herculane fe dégradoient. Le roi de

Naples a chargé le lignor Moriconi, Sicilien , officier

d’artillerie, fort habile dans l’art de compofer

des vernis, d’en appliquer fur tous les tableaux que

l ’on a fait fcier fur les murs d’Herculane ; mais le

vernis de M. Moriconi a beaucoup endommagé le

coloris des tableaux.

On peut fur cetté matière confulter le Voyage d 'I- '

salie, par M. de la Lande : les Lettres fur Herculane,

par M. Seigneuxde Correvon, imprimées à Yver-

cion , en 1770, 2 vol. in-12 : & les Obfervations périodiques

fur la Phyfique, V Hifloire naturelle & les beaux-

arts., août 1756. On verra dans ce dernier ouvrage

que les anciens n’avoient pas, comme nous, la cochenille

& quantité de couleurs que nous tirons de

TA fie & de l’Amérique ; mais ils en avoient qui

étoient équivalentes.

Il nous refte à rapporter en peu de mots le jugement

que MM. Cochin & Bellicart ont porté du coloris

des tableaux d’Herculane, dans le petit ouvrage

qui a pour titre : Obfervations fur les antiquités

d'Herculane, in-12, à Paris, 1755. Ces MM. difent

« qu’en général le coloris des figures humaines de

» ces peintures n’a ni fineffe, ni beauté, ni variété ;

» les grands clairs y font d’affez bonne couleur ; mais

» les demi-teintes y font depuis la tête jufqu’au pied

» d’un gris jaunâtre ou olivâtre, fans agrément ni

» variété i le rouge domine dans les ombres dont le

» ton eft noirâtre : les ombres des draperies fur-tout

» n’ont point de forcé ; mais la peinture à frefque

» eft fujette à cet inconvénient. Un autre défaut

v qu’on pourroit également reprocher à beaucoup

» defrefques,même desmeilleurfc maîtres modernes

» de l’Italie, c’eft que la couleur dés ombres n’eft

» point rompue, elle eft la même que celle des lumie-

» res, fans avoir d’autre différence que d’avoir

» moins de blanc..... Les peintres d’Herculane fon- j

» doient rarement leurs couleurs , ils peignoient par

» hachures. Les tableaux en général font peu finis,

» & peints à-peu-près comme nos décorations de

» théâtre ; la maniéré en eft affez grande, & la tou-

» che facile : mais elle indique plus de hardieffe que

» de favoir, &c ». Les peintres Italiens, au contraire,

regardent les tableaux d’Herculane comme

des merveilles pour le coloris. On peut, fur la matière

des couleurs, confulter les Mqnoires des académies

desfciences de France , d’Angleterre, &c. VHifoire

de Part, par M. J. Winckelmann, 2 vol. in-8°. à

Amfterdam, 1766. La Chymie métallurgique de Gel-

lert. Francifci Junii picloris de piclura veterum, Ro-

terdami, infolio, 1694. & l’article fuivant. Nous

finiffons en obfervant qu’il feroit à fouhaiter que

les nations s’accordaffent à fixer par le moyen des

verres colorés, les dégrés de chaque couleur ; alors

notre poftérité pourroit juger de ce que nous appelions

faphir du troijîeme degré ; diamant verd, rofe,

limpide glaffé, &c. marbre rouge du troifeme dégré,

& c . ( V .A .L . )

Les couleurs peuvent être confidérées en fait de

peinture fous deux points de vue différens : d’abord

comme fimples matériaux, dont la qualité phyfique

influe confidérablement fur l’effet & la confervation |

d’un tableau ; & enfuite comme une fimple lumière"

qui par la variété de fes modifications met le peintre

en état d’imiter les couleurs de chaque objet

vifible.

Dans le premier point de vue les couleurs font

au tableau ce que le b o is , la pierre & la chaux

font au bâtiment. Ainfi l’on dit d’une couleur qu’elle

a plus ou moins de corps, félon qu’il en faut plus

ou moins pour produire un certain effet. Dans ce

fens les peintres difent que la cérufe a plus de corps

que la craie.

Il importe donc beaucoup au peintre de con-

noître parfaitement la1 matière de fes couleurs, tant

pour travailler avec plus de fuccès & de facilité,

qu’afin d’aflurer une plus longue durée à fes ouvrages.

Avec certaines couleurs on fait plus d’un

coup de pinceau , qu’on n’avanceroit avec piufieurs

couches d’une autre couleur. Telle couleur fe con-

ferve fans s’altérer fenfiblement, pendant des fie-

cles, tandis que d’autres s’altèrent en très-peu de

tems, fe terniflent , ou s’obfcurciflent, ou paflent

tout-à-fait. Il eft vrai que ces effets différens dépendent

en partie de la maniéré dont le peintre traite

{es couleurs y mais la principale caufe en doit néanmoins

être attribuée à leur qualité phyfique.

L’éleve peintre qui aura le bonheur de s’inftruire

fous un maître habile & affeftionné , apprendra fans

peine à connoître les propriétés phyfiques des couleurs

, mais il y a des maîtres myftérieux , & même

jaloux de leurs éleves ; ceux-ci font alors obligés

de recourir à leurs propres obfervations. C’eft en

revoyant de loin en loin les tableaux achevés depuis

piufieurs années, que le peintre peut apper-

cevoir les altérations du coloris. On peut encore

éprouver les couleurs, en faifant des peintures d’eflai

qu’on expofe au grand air & au foleil. Il eft fur-

tout très-utile d’examiner avec foin les ouvrages des

anciens maîtres les plus eftimés, pour voir l’effet que

des fieçles entiers ont fait fur certaines couleurs. Les

anciennes efquiffes y font les plus propres , parce

qu’on y peut encore reconnoître avec une certitude

prefque entière de quelles couleurs le peintre les

avoit ébauchées.

Il n’y a que de fréquentes obfervations bien faites

, & bien réfléchies qui puiflent inftruire à fond le

peintre des diverfes propriétés des couleurs. Les

unes ont plus de corps que les autres ; il y en a qui

rehauflent celles avec lefquelles on les mêle , d’autres

les rendent ternes ; telle couleur^ perce & dominé

dans le. mélange , telle autre n’eft qu’une gaze

tranfparente. Le peintre à tous ces égards doit avoir

le génie d’un habile pbyficien , obferver exactement

chaque phénomène, & en pénétrer la véritable

caufe,- Sans ce génie, il n’eft guere poflible d’exceller

dans le coloris.

Les couleurs confidérées dans leurs principes élémentaires

, font, ou des terres naturellement colorées

, ou deS couleurs chymiques tirées des métaux,

ou enfin des fucs extraits des végétaux ou des

animaux. Les premières, comme les ocres, font les

plus confiantes, & ont pour la plupart beaucoup de

corps ; ce qui néanmoins n’eff vrai qu’avec des ref-

tri&ions. Les couleurs artificielles que la Chymie

prépare ne font pas d’un ufage'aufli fu r , elles ont

îpuvent quelque chofe d’âcre & de corrofif, qui

nuit aux couleurs qu’on incorpore avec elles , &

elles - mêmes font expofées à être altérées par les

exhalaifons minérales dont l’air eft plus ou moins

chargé. Il y a cependant dans ce genre quelques couleurs

très-belles & très-conftantes. Ce n’eft pas ici

le lieu d’entrer dans un plus grand détail, on peut

confulter utilement fur cette matière le Dictionnaire

portatif de Peinture de DomPernety,

G ;

Ce qui appartient beaucoup plus eflentiellement à

notre objet, c’eft la confidération des couleurs y en

tant qu’elles font une lumière colorée, propre à donner

à une figure deflinée l’apparence d’un corps réellement

exiftant dans la nature. Les couleurs dont la

nature a revêtu les corps, font diverfifiées à l’infini.

On entreprendroit en vain d’en faire l’énumération,

& bien moins encore pourroit-on les défigner par

des noms diftin&ifs. D ’ailleurs, les différentes inten*

fîtes de la lumière incidente, l’éloignement de l’oe il,

le ton du milieu aérien au travers duquel on les ap-

perçoit, & les reflets des corps ambians, produi-

fent de nouvelles, variétés ; il femble donc au premier

coup-d’oe il, qu’il n’y a aucune apparence de

pouvoir réduire à des réglés un peu fixes l’art du coloris

: mais quand on confidere que l’on voit cependant

des tableaux oîi la nature eft imitée jufqu’à un

frès^haut dégré d’illufion , on en peut conclure que

cette partie de l’art du peintre eft fufceptible de réglés

fûres & bien déterminées.

Pour y parvenir, il faudroit de néceflité débuter

par fe faire une notice complette des diverfes couleurs

, afin de leur impofer un nom , & déterminer

les différentes modifications qu’une même couleur

peut fubir fans fe décolorer. Outre les premiers ef-

fàis de cette théorie que le célébré Léonard de Vinci

avoit faits, & que depuis deux fiecles aucun peintre

n’a entrepris de continuer, deux phyficiens, philo-

fophes éclairés, ont depuis peu travaillé à applanir la

route que de Vinci avoit tracée ; comme leurs recherches

ne font pas encore généralement publiques,

nous allons en rapporter le précis.

La première queftion qui fe préfente ic i , c’eft

donc de rechercher jufqu’à quel point il eft poflible

de clàfler toutes les couleurs qui exiftent dans la nature,

& de les étaler fur la palette du peintre, en-

forte qu’il puifle choifir à coup fur celle que le cas

exige? Léonard de Vinci avoit déjà tenté la folution

de ce problème au chapitre 121 de fon Traité delà

Peinture. Le célébré aftronome de Gottingue, M.

Mayer ,• qu’une mort prématurée a enlevé aux

fciences'qu’il cultivoit avec tant de fuccès, a pouffé

cette recherche beaucoup plus loin que de Vinci.

Malheureufement le mémoire qu’il a donné fur cette ■

matière à la fociété de Gottingue , n’a point encore

paru ; mais en attendant voici une efquiflè de la méthode

qu’il avoit imaginée.

M. Mayer adopte trois couleurs primitives, desquelles

il tâche de dériver toutes les autres. Ces

couleurs fondamentales, font, le rouge, le jaune &

le bleu; chacune de l’efpece que l’on apperçoit dans

l’arc -en -c iel, pu dans les images du foleil que le

prifmé nous fait voir. D ’après quelques expériences

qu’il avoit faites, M. Mayer fuppofe que la différence

entre deux couleurs d’un même genre , qui

different de moins qu’une douzième partie de l’air

liag e, celle d’être fenfiblè à nos yeux. Cela veut

dire que fi par exemple au rouge pur qui fait une

des trois couleurs primitives, on mêle une douzième

partie du jaune élémentaire, cela produira une

nuance de rouge que l’oeil peut diftinguer du rouge

primitif; que fi à ce mélange on continue d’ajouter

un peu de jaune, chaque addition donne fans doute

une nouvelle nuance; mais ces nuances ne nous pa-

roiffent differentes qu’autant qu’elles different en-

tr*elles d’une douzième partie de la couleur jaune.

A l’aide de cette fuppofition, le nombre total des

differentes couleurs eft prefque déterminé tout d’un

coup; & l’on .peut repréfenter fous la figure d’un

triangle toutes les efpeces de couleurs qui different

entr’elles d’une maniéré à produire une fenfation

différente fur nous. Le tableau qui fuit, éclaircira

cette idée.

Tome II,

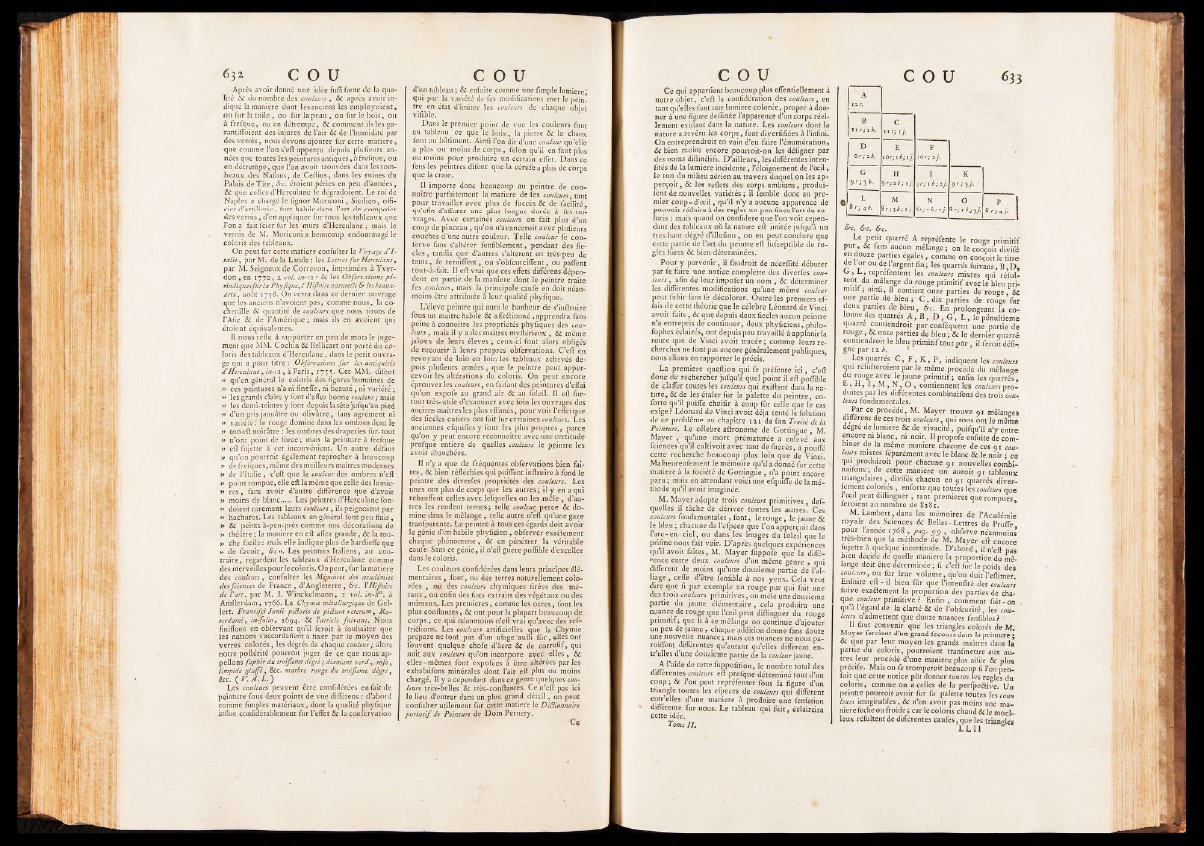

A

i i r .

B

11 r j i b.

C

M

D

Or j 2 b.

E F

i oV,- a j.

G

9 r;ib .

H

9 r>2 b s 1 )■

I

9 r; ib ; a/.

s K

i r '> 3/-

L M N 0 P

8 r ; 4 b.

H ü k B 8 r; i b; % j. 8 f i 4/.-

&c. &c. &c.

Le petit quarré A repréfente le rouge primitif

pur , & fans aucun mélange; on le conçoit divifé

en douze parties égalés, comme on conçoit le titre

de 1 or ou de 1 argent fin; les quarrés fuivans, B ,D ,

t y , L , reprefentent les couleurs mixtes qui réful-

tent du mélangé du rouge primitif avec le bleu primitif

; ainfi, B contient onze parties de'rouge, &

une partie de bleu ; C , dix parties de rouge fur

deux parties de bleu, &c. En prolongeant la colonne

des quarrés A , B , D , G , L , le pénultième

quarre contiendroit par conféquent une partie de

rouge, 6c onze parties de bleu ; & le dernier quarré

contiendroit le bleu primitif tout p u r , il feroit défi-

gne par 12 b. 11

Les quarrés C , F , K , P , indiquent les couleurs

qui refulteroient par le même procédé du mélange

du rouge avec le jaune primitif; enfin les quarrés,

E , H , I , M , N , O , contiennent les couleurs produites

par les différentes combinaifons des trois couleurs

fondamentales.

ce procédé, M. Mayer trouve 91 mélanges

difterens de ces trois couleurs, qui tous ont le même

degre de lumière & de vivacité, puifqu’il n’y entre

encore ni blanc, ni noir. Il propofe enfuite de combiner

de la même maniéré chacune de ces 91 couleurs

mixtes féparément avec le blanc & le noir ; ce

qui produiroit pour-chacune 91 nouvelles combinaifons;

de cette maniéré on auroit 91 tableaux

triangulaires , divifés chacun en 91 quarrés diversement

coloriés , enforte que toutes les couleurs que

1 oeil peut diftinguer , tant premières que rompues ;

feroient au nombre de 8281.

M. Lambert, dans les mémoires de l’Académîè

royale des Sciences & Belles - Lettres de Pruffe

pour l’année 1768 , pag. c,9 , obfetve néanmoins’

tres-bien que la méthode de M. Mayer eft encore

fujette à quelque incertitude. D’abord , il n’èft pas

bien décidé de quelle maniéré la proportion du mélange

doit être déterminée ; fi c’eft fur!lé poids des

couleurs y ou fur leur volume, qu’on doit l’eftim!er.

Enfuite eft r- il bien fur que l’intenfité des couleurs

fuive exactement la proportion des parties de chaque

couleur primitive ? Enfin , comment fait-on .

qu’ à l’égard de la clarté & de l’obfcuritë, les cou-,

leurs n’admettent que douze nuanfces fenfiblés ? *

Il faut convenir que les triangles colorés de M;

Mayer feroient d’un grand fecours dans la peinture ;

& que par leur moyen les grands maîtres dans la

partie du coloris, pourroient tranfmettre aux autres

leur procédé d’une maniéré plus aifée & plus

précife. Mais on fe tromperoit beaucoup fi l’on pen-

ïoit que cette notice pût donner toutes les réglés du

coloris, comme on a celles de la perfpeétive. Un

peintre pourroit avoir fur fa palette toutes les cou*

leurs imaginables, & n’en avoir pas moins une maniéré

feche ou froide ; car le coloris chaud & le moelleux

réfultentde différentes caufes, que les triangles

1