ce qui eft du diocefe de Namur; ce nouveau diocefe

■ ayant été tiré de l’ancien diocefe de Liege.

Tous les noms Eburones, Eburonicesf E b ural ci ,

-Aulerci & Aulerci Èbiironices, au fentiment deSan*

Ton, font corrompus àé Eburovices, quoique Pline ait

fuivi la leçon de Céfar. Ils faifoient partie du peuple

Âulerci ; car il dit, l. I V > c. 18, les Aulerci, fur-

nommés Eburones, & ceux qui font nommés C-eno-

mani. L’édition du P. Hardouin porte Eburovices.

Sanfon juge que le nom d’à-préfent d'Evreux demande

plutôt la lettre U à la terminaifondunomancien.^

que la lettre N. Leur capitale étoit Mediolanum Ebu-

irovicurn, que Ptolémée, / . / / , c. <?, a très-mal placé

fur la Loire, & quelqués-üns de fes interprètes l’expliquent

par Orléans. Cette erreur femble en avoir

attiré une autre ; car il s’eft trouvé des géographes

qui ont cherché le peuple des Eburovices dans l’Or-

léanois, & leur capitale à Melun, Le P. Briet les condamne

avec juftice. (-4-.)

E C

§ ECARTELÉ, ÉE, ad. ( terme de Blafon.) répartition

de l’écu formée du parti & du coupé par une

ligne perpendiculaire , & une ligne horizontale en

Croix qui le partagent en quatre quartiers égaux,

Ecartelé en fautoir, autre répartition formée du

tranché & du taillé par deux lignes diagonales, J’une

à dextre , l’autre à feneftre qui fe terminent aux

angles de l’écu , & le divifent en quatre triangles

égaux, nommés aulfi quartiers.

Il y a des écartelés (impies & d’autres chargé de

diverses pièces ou meubles.

Savary de Lencofme en Berry, écartelé d argent &

de fable.

' Durfort de Duras, de Lorges en Guienne, écartelé

; aux premier 6* quatrième quartiers , d'argent à la

bande dé a^ur; aux fécond & troijieme de gueules au lion

d argent.

La branche de Durfort de Lorges, prife d'un lambel

de gueules brochant fur les deux premiers quartiers.

-Blanc de Blanville, de Bifonne de Peuras en Dauphiné

, écartelé en fautoir dé argent & d'azur.

Pingon de Prangin en Brefle, écartelé nefautoir d'argent

& d'a^tir, à la fafee clor brochante fur l'écartelé.

C roix ecartelée. Voyeidansh Dict. raif. dés

Scienc. &c. lapl. IV , fig. tyq de Blafon. {G. D . Z,.T.)

* § EC A STOR, jurement des femmes de l'antiquité

, correfpondant, à l'Edepoly jurement des hommes.

Ecajlor Jignifie par le temple de Cajlor, & Edepol par

le temple de Pollux. La différence qu’on met ici entre

les .juremens des hommes & des femmes eft chimérique

; car il eft certain que les hommes & les femmes

juroient parle temple de Pollux. Ædepol, quodjusju-

randum efl per Pollucem, viro & foemina commune ejl.

Àulugelle, L iv .X l , chap. 6. Il eft bien vrai que ce

même Aulugelle dit que le jurement par le terme

Ecajlor , étoit particulier aux femmes; mais il s’eft

trompé, car un homme jure Ecajlor dans Plaute,

Afinar. A cl. 5 , Sc. '2., V. 8o. Voyez Mémoires de

VAcadémie des Infcriptions , Tome premier. Ce qu’il

y a de plus affuré, c’eft que les femmes ne juroient

point par Hercule; elles ne difbient point MehircW;

le feholiafte d’Aulugelle croit que c’étoit parce qu’une

femme avoit trompé Hercule, & avoit été caufe

de fa mort. Giraldi en donne une meilleure raifon,

c’eft parce qu’Hercüle avoit défendu qu’aucune femme

affiftât aux facrifïces qu’on lui feroit ; une Sicilienne

lui ayant refufé à boire lorfqu’il avoit grande

foif. Lettres fur T Encyclopédie.

* § ECATONPHONEUME. Voye% He c a t om -

phonie, dans ce Suppl.

ECB AT ANE, ( Géogr. & Hijl.facrée. ) capitale de

IaMédie,dont le livre de Judith attribue la conf-

I H -----rt , * 1 c,IJüeuuiement

à Arphaxad, qui eft le meme que Phraortès

fils & luccefleur de Déjocès, ou peut-être Déiocès

lui-meme../«&4 , I , t. fee prince, félon l’auteur

lacre » entoura Ecbatapede murs de pierres dé taillé

larges de cinquante «aidées W —

& dut. Il y fit des portes , Sc éleva des tours'de cent

coudees de haut à chaque porte. On ne trouve plus

aucun vettige de cette ancienne vilïeï r-i-'i

•• i EÇBOLÉ, e* ELEVATION, ( Ma/!/. iUs « * . )

c e to it , dans les plus antiennes mufiques gfeceues,

.unealtétation du genre;.enharmonique, lorfqu’une

corde étoit accidentellement 'élevée de cinq diefes

au-deffus de fon accord ordinaire. 1

s * § ECCLÉSIASTIQUE, nom d'un des livres de

l'ancien Teflament qu'on attribue à Jefus, fils de Si-

rach... Le P. Calmet en attribue la compôjitiori au traducteur

du livre de la Sageffe. Ce fçavant bénédiftin

affure dans fa préface, fur le livre de l’Eccléfiaftique,

que « l’opinion ordinaire & la mieux appuyée, re^

» connoît Jefus fils de Sirach, pour auteur de ce li-

» 7 er N<iUSo^0njiea.Ur0^S, aioute-t*ili que l’auteuf

» de la traduction latine de ce livre eft le même qui

» a traduit la Sageffe ». On a confondu le tradufteur

latin avec l’auteur. Lettres fur l'Encyclopédie

* § ECCLÉSIASTIQUES... Clotaire I ordonna en

568 ou 56o y que les eccléjiajliques payeroient... Il eft

Confiant que Clotaire I n’ordonna rien en 568 car il

y avoit fept ans qu’il étoit mort. Leur.fur l'Encycl.

§ ECDIQUE... L'églifi de Confiandnople avoit

des eediques ; mais ilne nous refie aucune notion des emplois

qu'ils y avoient. Ils âvoient les mêmes fondions

que les defenforesEcclefiæ Romance. Voyez Thefaurus

Eccltjîajliciis de Suicer&'du Cange. Leur. furl'EncvcL

, ECHA LO TTE, {Luth.) On appelle quelquefois

cchalotte la languette des jeux d’orgues à anches *

d’autres appellent ainfi Y anche même. ( F. D. C’A *

EÇHASSE ou ECHASSES, f. f. fe dit particuliérement

au pluriel de deux maniérés de perches , grof-

fes comme le bras, longues de cinq ou fix pieds, qui

ont à une certaine, hauteur un morceau de bois qui

fait une efpece d’étrier, fur quoi on pofe le pied

pour être plus élevé en marchant, & qui aident à

marcher dans certains lieux difficiles. Les pâtres du

Poitou s’en fervent peur marcher dans les marais.

Les charlatans anuifent le peuple, quand ils mar*

chent montés fur de hautes échajfes. On dit d’une per-

fonne qui a des patins ou des fouliers trop hauts ,

qu'elle ejl montée fur des échaffeS.

On dit figurément d’un auteur qui affeôe un ftyle

trop pompeux & trop élevé , qu'il ejl toujours monté

fur des echafes. Sophocle & Euripide prenoient quelquefois

le cothurne; mais ils ne móhtóient pas fur des

échajfes.

Ses vers & fans force, <j* fans grâces -,

Montés fur deux grands mots , comme fur deux

échaffes. BoileaUi

On dit auffi de ceux qui veulent paroitre, qui veulent

être remarqués, qui afferent de'gtands airs.

qu'ils font toujours montés fur des échaffes. (4-1

ÉCH AUDÉ, ( Agric. ) On homme bled échaudé,

celui dont le grain maigre, fec, ridé & flétri, contient

peu de farine. Il y a des endroits oit on le nomme

bled retrait. M. Duhamel penfe que ce grain eft

bon pour enfemencer les terres, attendu qu’il germé

tres-bien, & que ce défaut étant produit par des chaleurs

fort vives qui amènent le grain trop promptement

à maturité, oh ne féroit pas fondé à regarder

cette nialadie comme pôUvaht être héréditaire.

Cet habile académicien ajoute que le bled échaudé

fait de bon pain, & que fa farine eft belle, mais en

très-petite quantité, tout le refte n’étarit que du fon

enforte que deux facs de ce bled ne fournifTent

ïjüélq'uefbis pas plus de pâin qu’un fac du meirfe

grainqui n’a point eu1 lé même accident. '

Entre les caufes auxquelles on croit pouvoir attribuer

cet effet, M. Duhamel en rapporte deux, dont

la première eft le défaut de nourriture dans l’ép i,

îorfque le bled étant verfé , le tuyau eft ployé ôu

même rompu ; la deuxieme eft que s’il furvient fubi-

tement de grandes chaleurs Iorfque les bleds font pénétrés

d’humidité, & que les grains ne font pas fuf-

fifanjpient formés, là paille & le grain fe deflechent.

Selon une opinion allez commune,c’eft le foleil après

les rofées ou entre les nuages qui rend le bled

échaudé: ce qui revient en partie à la deuxieme caufe

ci-deffus. Voye{ Nie l le , Suppl.

M. Tull efpere obvier à ces accidens, par fa culture.

Cômmé elle donne lieu au froment de fleurir

plutôt & de conferver fa verdeur environ huit jours

plus tard que celui qui eft cultivé à la maniéré ordinaire

, le grain, dit-il, a tout le teifts de fe former-,

ôc de fe bien remplir de farine. C ’eft ce qui véritablement

démohtre la grande utilité du labour qu’on

■ donne après que le froment eft forti de fleur. Mais

nonobftant la vérité de ce principe, les bleds cultivés

à la maniéré de M. Tull font échaudés, quand il

furvient de grandes chaleurs dans lé tems que le grain

eft encore verd»

Une autre caufe indiquée par M. T u ll, comme

pouvant rendre le bled échaudé, font des infeâes fort

communs dans les pays froids. Ces infeétes piquent

les tuyaux de froment avant que le grain foit bien

rempli de la fubftance laiteufe qui doit former la farine.

Ils dépofent leurs oeufs éclos dans la peau extérieure

de la paille : & ces oeufs éclos nourriflent

du parenchyme, & détruifent une partie des vaif-

feaux propres à nourrir le grain, qui en conféquen-

ce ne'profite qu’imparfaitement. On reconnoît qu’ils

ont attaqué le froment, à des taches noires qui font

fur la paille, & .que Ton croit être leurs exeréirçens.

Ils ne font aucun tort s’ils n’endommagent la paille

que dans un tems où le grain eft bien rempli. C’eft

pourquoi les fromens hâtifs, & fceux qui font femés

de bonne heure, ont moins à craindre de ces infeâesi

On obferve qu’ils attaquent par préférence les

fromens les plus vigoureux : peut-être parce que la

paille en eft plus fuceulente. Mais l’on n’en voit point

dans les années feches, qui rendent apparemment la

paille trop dure pour eux;

M. Tull confeille -, comme un moyen de h’avoir

rien à craindre de èes infeéles, de femer une efpece

de froment blanc & barbu, dont la paille n’eft creufe

que vers le pied, le refte étant rempli de moelle;

Quoique l’on apperçoive quelquefois des taches

noires fur fa paille, il eft d’expérience que c es in-

feétes n’endbrtimagent pas le grain, & qu’il ne laifle

pas d’être plein , dur & pefant.

On nomme fruit échaudé celui que la grande chaleur

fait fécher fur l’arbre , avant fa maturité; (+ )

* § ÉCHÉCHIRIA , dèefje des treVes ou fufpen-

fion dé armes: elle avoit fa (latue d Olympie , elle étoit

Yepréfentée comme recevant une couronne dé olivier. i°.

Paufanias écrit Ecéchiria. 20. Il dit dans fon voyage

de l’Elide, qu’on voyoit « entraht à droite dans

» le temple de Jupiter Olympien, urie colonne con-

» tre laquelle Iphitus eft adofle avec fa femme Ecé-

» chiriay qui lui met une couronne fur la tête. Lettres

fur l 'Encyclopédie.

* § ÉCHECS , le jeu des èchecsi.. Ôn lit dans cet

article x fùus le régné de Vouti vers l'an5$ J avant J. C.

Lifez après J. C.

Voici une folution du problème de la marche :

du cavalief fur l’échiquier, en commençant par

une café quelconque & finiflant à une café quelconque.

On fait que le cavalier’ ne peut avoir que

dix pofxtions différentes fur l’échiquier ; que l’on

peut finir lur 31 cafés différentes, ce qui he fait què

3 20 marches à chercher ; que fur ces 3 20 maniérés

on peut en retràhçhèr 64 , parce que le cavalier

étant pofé dans les cafés de la diagonale, les 32 cafés

oii l’on peut finir fé reduifent à 16. Je ne me fuis pas

arftufé a épuifer toutes les combinaifôns pofîibles

dans la marche du cavalier, en commençant & finift-

fant aux cafés défignéés ; je m’en fuis tenu à une

feule folution que voici t

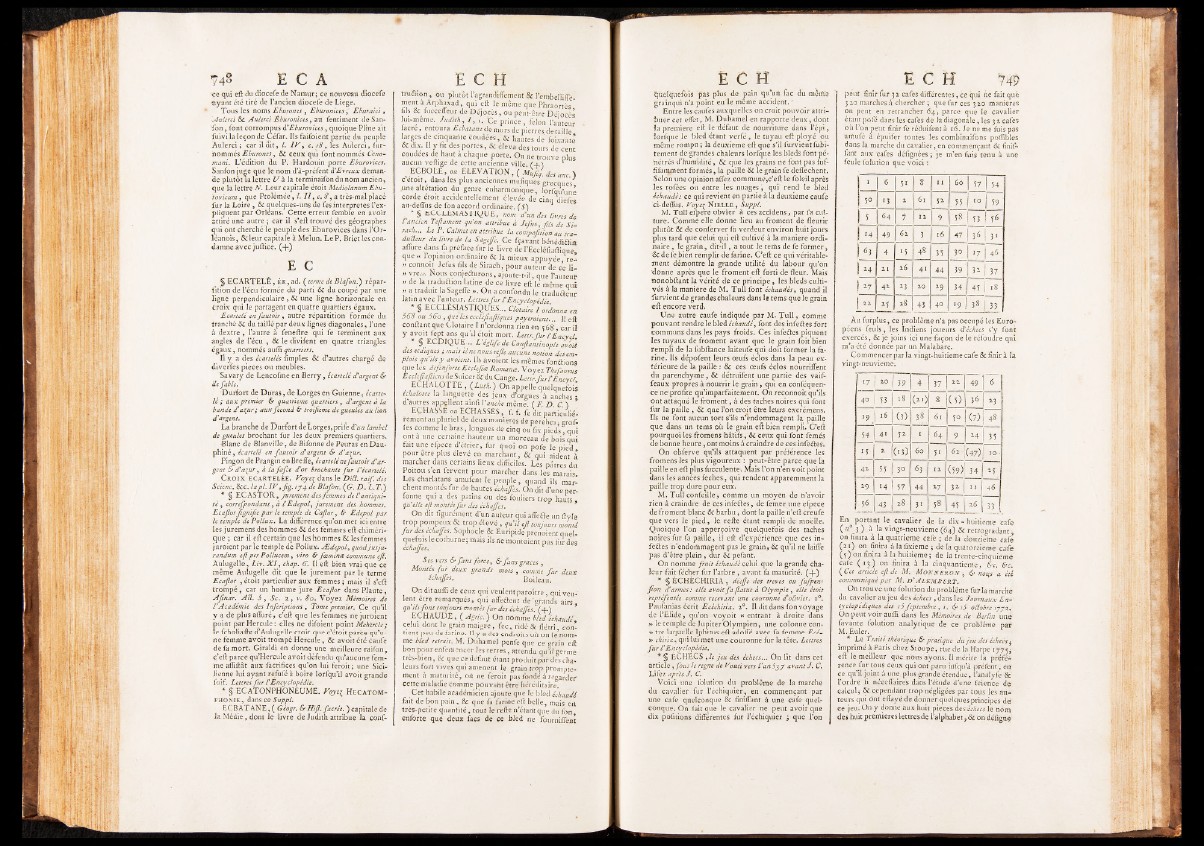

■ 6 ï 1 '8 1 1 60 $7 54

5'° *3 2 fit 5^ j 5 l. I ï ; 59:

■ 64 7 12 9 T . 5«

1 14 49 62 3 16 47 56 31

U 4 M H 3° 7 46

u 21 26 41 44 39 n 37

---- B — BBS

1 42 20 29 34 4 Ï 18

H M 18 43 40 ■ 3S

Àu furplus, ce problème n’â pas occupé les Européens

feuls, les Indiens joueurs d'échecs s’y font

exercés, & je joins ici une-façon de le réfoudre qui.

m’a été donnée par un Malabare.

Commencer par la vingt-huitieme cafe & finir à la

yingt-neuvieme; •

l7 1 « f 5 | 1 4 37 i l [ 49

• v

40 1 5f:-| 00 8 ( 5) j 36 2-3

>9 1 16 J (3)

i t

fii 5° j (7) 48

54 1 4 ' 1 51 t 64

1 NO I

-É

35

1 ; 1 » j'(iî) 60 5' 61 -|(47) 10 •

41 I 55 | î | | 63 12 C 5 9)] 34 M

J 'O

E

1 ^

44 27

, 3z 1 E 46

■ e 1 n 1 8 3* 58 45 j 2-6 33

En portant le cavalier de la dix - huitième café

( 3.) - à la virtgt-neuvieme (64) & rétrogradant ;

on finira à la quatrième café ; de la douzieiiie café

(2 t ) on finira à la fixieme ; de la quâtorziemè café

(5) on finira à la huitième; de la trente-cihquieme

cale ( 13 ) on finira à la cinquantième, &c. &C'.

{Cet article ejl de M. M o n n e r o x t , 6* nous a été

communiqué par M. d 'A l e m b e r t .

On trouve une folution du problème fut la marché

du cavalier au jeu des échecs, dans les 'Journaux Encyclopédiques

des 15 feptembre , 1. & i5 octobre ty jz.

On peut voir auffi dans les Mémoires de Berlin uné

favante folution analytique de ce problème par

M. Euler.. r V

* Le Traite théorique & pratique du jeu des échecs $

imprimé à Paris chez Stbupe, rue de la Harpe 1775*

eft le meilleur que nous ayons. Il mérite la préfé*

renee fur tous ceux qui ont paru jufqu’à préfënt, en

ee qu’il joint à une plus grande étendue, l’artalyfe &

l’oraré fi néceflaires dans l’étude d’une fcience de

calcul* ôt cependànr trop négligées par tous les auteurs

qui ont effayé de donner quelques principes dé

ee jeu. On y donné aux huit pièces des échecs le nôm

des huit premières lettres de l’alphabet, & on défigne

■ H