terrible nommé Macajfar, qui habite près ae Siam,

a en ufage depuis plufieurs fiecles, de ne porter,

pour toute arme qu’une épée très-courte, ou plutôt

un long poignard qu’ils nomment cric. La ceinture

à laquelle ils attachent ce poignard, fert à envelopper

le bras gauche, qui devient par ce moyen un

bouclier. {V . A . L. ) . \

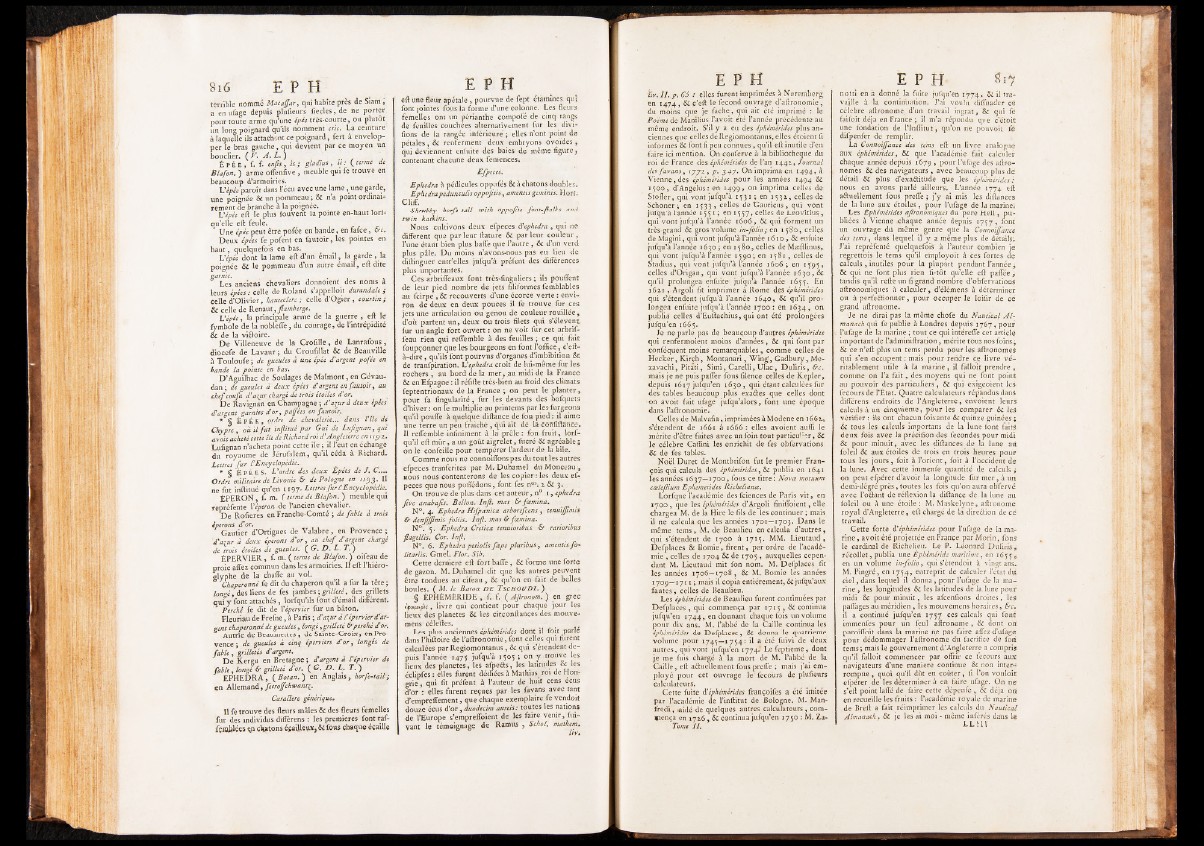

ÉPÉE, f. f. enfis , is ; gladius, ij : ( termè dé

B la f on. ) arme offenfive, meuble qui fe trouve en

beaucoup d’armoiries.

L’épée paroît dans l’écu avec une lame, une garde,

une poignée & un pommeau ; & n’a point ordinairement

de branche à la poignée.

L’épée eft le plus Couvent la pointe en-haut lorf-

cu’elle eft feule.

Une épée peut être pofée en bande, en fafee, &c.

Deux épées Ce pôfent en fautöir, les pointes en

haut, quelquefois en bas!

L’épée dont la lame eft d’un émail, la garde, la

poignée & le pommeau d’un autre émail, eft dite

garnie. , ,

Les anciens chevaliers donnoienf des noms a

leurs épées : celle de Roland s’appelloit durandale }

celle d’Olivier, hautechre; celle d’Og ier, côuriin;

& celle de Renaut, flamberge.

L ’épée y la principale arme de la guerre, eft le

fymbole de la nobleffe, du courage, de l’intrépidité

& de la viftoire.

D e Villeneuve de la Crofille, de Lanrafous,

diocefe de Lavaur ; du Croufillat & de Beauville

à Touloufe ; de gueules a une épée d’argent pofée en

bande la pointe en bas.

D ’Aguilhac de Soulages de Malmont, en Gévâu-

dan; de gueules à deux épées <Targent en faiiioir, au

chef coufu d’azur chargé de trois étoiles d'or. ^ 4

De RavignaU en Champagne ; d’azur à deux épées

d?argent garnies tTor, papes en fautöir.

* § ÉPÉE, ordre de chevalerie... dans Pile de

Chypre , ou il fu t infiitué par Gui de Lufignan,qui

avoit acheté cette île de Richard roi d’Angleterre en 1192.

Lufignan n’acheta point cette île ; il l’eut en échange

du royaume de Jérufalem, qu’il céda à Richard.

Lettres fur l’Encyclopédie. .

* g É p é e s . L’ordre des deux Epées de J. C..'.'.

Ordre militaire de Livonie & de Pologne en 1193. Il

ne fut inftitué qu’en 1197. Lettres fur P Encyclopédie.

ÉPERON, f. m. ( terme de Blafon. ) meuble qui

repréfente l’éperon de l’ancien chevalier.

De Rofieres en Franche-Comté ; de fable a trois

éperons a or.

Gautier d’Ortigues de Valabre, en Provence;

d’azur à deux éperons d'or f ait chefet argent chargé

de trois étoiles de gueules. ( G. D . L. T. ) >

ÉPERVIER , f. m. ( terme de Blafon. ) oifeau de

proie affez commun dans les armoiries. Il eft l’hiéroglyphe

de la chaffe au völ.

Chaperonné fe dit du chaperon qu’il a fur la tête ;

longé, des liens de fes jambes ; grilleté, des grillets

qui y font attachés , lorfqu’ils font d’émail différent.

Perché fe dit de l’ épervier fur urt bâton.

Fleuriau de Frefne, à Paris ; d’a\ur à Vépefvietd’argent

chaperonné de gueules, longé y grilleté & perché etor.

Autric de Beaumettes , de Sainte-Croix, en Provence;

de gueules à cinq épirviers d'or y 'longes de

fable y grilletés d’argent.

De Kergu en Bretagne ; êPargent a Vépervier de

fftbUy longé & grilleté d’or. ( G. D . L. T. )

EPHEDRA, ( Botan. ) en Anglais, horfe-tail;

ien Allemand, feeroffehwantç.

Caractère générique.

Il fe trouve des fleurs mâles & des fleurs femelles

fur des individus différens : les premières font raf-

feittfelées çu chatons écailleux, & fous chaque écaille

eft une fleür apétale, pourvue de fept étamines qui

font jointes fous la forme d’une colonne. Les fleurs

femelles ont un périanthe compofé de cinq rangs

de feuillés couchées alternativement fur les divi-

fions de la rangée intérieure ; elles n’ont point de

pétales, & renferment deux embryons ovoïdes ,

qui deviennent enfuite des baies de même figure,

contenant chacune deux femences*

Efpeces;

Ephedra à pédicules oppofés & à chatons doubles;

Ephedra pedunculis oppojitis, amentis geminis. Hort;

Cliff.

Shrubby horfe-tail witk oppojite foot-Jialks and

iwin katkins.

Nous cultivons deux efpeces A’ephedra , qui ne

different que par leur ftature & par leur couleur ,

l’une étant bien plus baffe que l’autre , & d’un verd

plus pâle. Du moins n’avons-nous pas eu lieu de

diftinguer entr’elles jufqu’à prélent des différences

plus importantes.

Ces arbriffeaux font très-finguliers ; ils pouffent

de leur pied nombre de jets filiformes femblables

au feirpe , & recouverts d’une écorce verte : environ

de deux en deux pouces il fe trouve fur ces

jets une articulation ou genou de couleur rouillée,

d’oii partent un, deux ou trois filets qui s’élèvent

fur un angle fort ouvert : on ne voit fur cet arbrif-

I feau rien qui reffemble à des feuilles; ce qui fait

foupçonner que les bourgeons en font l’office, c’eft-

à-dire, qu’ils font pourvus d’organes d’imbibition &

de tranfpiration. L’ephedra croît de lui-même fur les

rochers, au bord de la mer,.au midi de la France

& en Efpagne : il réfifte très-bien au froid des climats

feptentrionaux de la France ; on peut le planter,

pour fa Angularité, fur les devants des bofquets

d’hiver: on le multiplie au printems par Iesfurgeons

qii’il pouffe à quelque diftance de fon pied : il aime

une terre un peu fraîche , qui ait de la confiflance.

Il reffemble infiniment à la prêle : fon fruit, lorf-

qu’il eft mur, a un goût aigrelet, fueré & agréable ;

on le confeille pour témpérer l’ardeur de la bile.

Comme nous ne connoiffons pas du tout les autres

efpeces transcrites par M. Duhamel du Monceau „

nous nous contenterons de les copier : les deux ef-,

peces que nous poffédons, font fes nos. 2 & 3*

On trouve de plus dans cet auteur, n° 1 , ephedra

Jive anabajis. Bellon. Injh mas & foemina.

N°. 4. Ephedra Hifpanica arborefeens , teiïuiffinùs

& denjiffimis folïis. Injl. mas & foemina.

N°. 5, Ephedra Cretica tenuioribus & rarioribus

flagellis. Cor. Injl, , " / ■ ■■

N°. 6. Ephedra petiolis fape pluribus, amentis fo -

litariis. Gmel. Flor. Sib.

Cette derniere eft fort baffe, & forme une forte

de gazon. M. Duhamel.dit que les autres peuvent

être tondues au cifeau, 6c qu’on en fait de belles

boules. ( M. le Baron d e T s c k o u D I . )

§ ÉPHÉMÉR1DE , f. f . ; (. AJironom. ) en grec

IptiptfU y livre qui contient pour chaque jour les

lieux des planètes 6c les circonftances des mouve-

mens céleftes.

Les plus anciennes éphémérides dont il foit parle

dans l’hiftoire de l’aftronomie, font celles qui furent

calculées par Regiomontanus, 6c qui s’étendent depuis

l’année 1475 jufqu’à 1505 ; on y trouve les

lieux des planètes, les afpeâs, les latitudes 6c les

éclipfes : elles furent dédiées à Mathias, roi de Hongrie

, qui fit préfent à l’auteur de huit cens ecus

d’or : elles furent reçues par les favans avec tant

d’empreffement, que chaque exemplaire fe vendoit

douze écus d’or , duodecim aureis: toutes les nations

de l’Europe s’empreffoient de les faire venir, fui—

vant le témoignage de Ramus , Schol. mathem.

1 lÎY.

iiv. II.. p. €6 : elles furent imprimées à Nuremberg

en 1474, & e’eft le fécond ouvrage d’aftronomie,

du moins que je fâche, qui ait été imprimé : le

Poème dé Manilius l’avoit été l’année précédente au

même endroit. S’il y a eu des éphémérides plus anciennes

que celles de Regiomontanus, elles étoient fi

informes & font fi peu connues , qu’il eft inutile d’en

faire ici mention. On conferve à la bibliothèque du

roi de France des éphémérides de l’an 144z , Journal

des favans y ijyo. , p. 347- On imprima en 1494, à

Vienne, des éphémérides t pour les années 1494 &

1500, d'Angelus: en 1499» on imprima celles de

Stofler, qui vont jufqu’à 1531 ; en 1532, celles de

Schoner ; en 1533, celles de Gauricus, qui vont

jufqu’à l’année 155»; en 1557, celles de LeovitiuS,,

qui vont jufqu’à l’année 1606, & qui forment un

très-grand & gros volume in-folio; en 1580, celles

de Magini, qui vont jufqu’à l’année 16 10 , & enfuite

jufqu’à l’année 1630 ; en 1580, celles de Mæftlinus,

qui vont jufqu’à l’année 1590; en 1581, celles de

Stadius, qui vont jufqu’à l’année 1606; en 1595,

celles d’Origan, qui vont jufqu’à l’année 1630, &

qu’il prolongea enfuite jufqu’à l’année 1655. En

1621 , Argoli fit imprimer à Rome des éphémérides

qui s’étendent jufqu’à l’année 1640, & qu’il prolongea

enfuite jufqu’à l’année 1700: en 1634, on

publia celles d’Euftachius , qui ont été prolongées

jufqu’en 1665.

Je ne parle pas de beauqoup d’autres éphémérides

qui renfermoient moins d’années., & qui font par

conféquent moins remarquables, comme celles de

Hecker, Kirch, Montanari, Wing-, Gadbury, Me-

zavachi, Pitati, Simi, Carelli, U la c, Duliris, & c .

mais je ne puis paffer fous filence celles de Kepler,

depuis 1617 jufqu’en 1630, qui étant calculées fur

des tables beaucoup plus exaéies que celles dont

on avoit fait ufage jufqu’alors, font une époque

dans l’aftronomie.

Celles de Malvafia ? imprimées à Modene en 1662,

s’étendent de 1661 à 1666 : elles avoient auffi le

mérite d’être faites avec un foin tout particuHer, 8>c

le célébré Caflïni les enrichit de fes obfervations

& de fes tables.

Noël Duret de Montbrifon fut le premier Fran-

■ çois qui calcula des éphémérides, & publia en 1641

les années 1637—1700, fous ce titre: Nova motuum

coelejlium Ephémérides Richeliana.

Lorfque l’académie des fciences de Paris v it , en

1700, que les éphémérides d’Argoli finiüoient, elle

chargea M. de la Hire le fils de les continuer ; mais

il ne calcula que les années 1701—1703. Dans le

même tems , M. de Beaulieu en calcula d’autres,

qui s’étendent de 1700 à 1715. MM. Lieutaud ,

Defplaces & Bomie, firent, par ordre de l’académie

, celles de 1704 & de 1705 , auxquelles cependant

M. Lieutaud mit fon nom. M. Defplaces fit

les années 1706—1708, & M. Bomie les années

1709—1711 ; mais il copia entièrement, & jufqu’aux

fautes, celles de Beaulieu.

Les éphémérides de Beaulieu furent continuées par

Defplaces , qui commença par 1715 , & continua

jufqu’en 1744, en donnant chaque fois un volume

pour dix ans. M. l’abbé de la Caille continua les

éphémérides de Defplaces, & donna le quatrième

volume pour 1745—1754 : il a été ftiivi de deux

autres, qui vont jufqu’en 1774«* Le feptieme, dont

je me fuis chargé à la mort de M. l’abbé de la

Caille, eft aûuellement fous preffe ; mais j’ai employé

pour cet ouvrage le' feco'urs de plufieurs

calculateurs.

Cette fuite d'éphémérides françoifes a été imitée

par l’académie de l’inftitut de Bologne. M. Man-

fredi, «aidé de quelques autres calculateurs, commença

en 1726, & continua jufqu’en 1750 : M. Za-

Tome IL

notti en à dohné la fuite jufqü’en 1 7 74 , & il travaille

à la continuation. J’ai voulu diffuader cé

célébré aftronome d’un travail ingrat, & qui fé

faifoit déjà en France ; il m’a répondu que c’étoit

une fondation de l’Inflitut, qu’on ne pouvoit fé

difpenfer de remplir:

La Connoijfance des tems ëft un livre analogue

âux éphémérides y & que l’académie fait calculer

chaque année depuis 1679 , pour l ’üfage des aftro-

nomes & des navigateurs , avec beaucoup plus dé

détail & plus d’exaftitùde qüe les éphémérides:

nous en avons parlé ailleurs; L’année 1774 eft

a&uellement fous preffe ; j’y ai mis les diftances

de la lune aux étoiles, pour l’ufage de la marinel

Les Éphémérides agronomiques du pere H e ll, publiées

à Vienne .chaque année depuis 1757, font

un ouvrage dit même genre qtie la Gonnoijfance

des tems, dans lequel il y a même plus de détails;

J’ai repréfenté quelquefois à l’auteur combien je

regrettôis le tems qu’il e'mployoit à ces fortes de

calculs , inutiles pour là plupart pendant l’année ;

& qui ne font plus rien fi-tôt qu’elle eft paffée >

tandis qu’il refte un fi grand nombre d’obfervations

aftronomiques à calculer, d’élémens à déterminer

ou à perfectionner, pour occuper le lôifir de cé

grand aftrônome.

Je ne dirai pas la même cÜofe du Nautical A l manach

qiii fe publie à Londres depuis 176 7 , pour

l’ufage de la marine ; tout ce qui intéreffe cet article

important de l’adminiftration, mérite tous nos foins;

& ce n’eft plus un tems perdu pour les aftronomeS

qui s’en occupent : mais pour rendre ce livre véritablement

utile à la marine, il falloit prendre ,

•Comme on l’a fa it , des moyens qui ne font point

au pouvoir des particuliers, & qui exigeoient les

fecours de l’État. Quatre calculateurs répandus dans

différens endroits de l’Angleterre, envoient leur*,

calculs à un cinquième, pour les comparer & les

vérifier : ils ont chacun foixante & quinze guinées ;

& tous les calculs importans de la lune font faitâ

deux fois avec la précifion des fécondés pour midi

& pour minuit, avec les diftances de la lune aii

foleil & aux étoiles de trois en trois heures pour

tous les jours, foit à l’orient, foit à l’Occident de

la lune. Avec cette immenfe quantité de calculs ;

on peut efpérer d’avoir la longitude fur mer, à un

demi-dégré près, toutes les fois qu’on aura obfervé

avec l’oftant de réflexion la diftance de. la lune au

foleil ou à une étoile: M. Maskelyne, aftronome

royal d’Angleterre, eft chargé de la'direôion de cé

travail;

Gette forte d’éphémérides pour l’ufage de la marine

, avoit été projettée en France par Morin, fous

le cardinal de Richelieu. Le P. Léonard Duliris,'

réeollet, publia une Éphéméride maritime y en 1655,

en un volume in-folio, qui s’étendoit à vingt ans.

M. Pingré, en 1754, entreprit de calculer l’état du

c ie l, dans lequel il donna, pour l’ufage de la marine

, les longitudes & les latitudes de la, lune pour

midi & pour minuit, les afeenfions droites, les

paffages au méridien , les mouvemens horaires, &c.

il a continué jufqu’eri 1757 ces calculs qui font

immenfes pour un feul aftronome, & dont ori

paroiffoit dans la marine iie pas faire affez d’ufage

pour dédommager l’aftronome du facrifice de font

tems; mais'le gouvernement d’Angleterre a compris

qu’il falloit commencer par offrir ce fecours aux

navigateurs d’une maniéré continue & non interrompue

, quoi qu’il dût en coûter, fi l’on vouloit

efpérer de les déterminer à en faire ufage. On ne

s’eft point laffé de faire cette dépenfe , 6c déjà oh

en recueille les fruits : l’académie royale de mariné

de Breft a fait réimprimer les calculs du Nautical

Almanach, 6c je les ai moi - même inférés dans 1*

L L H 1 ,