II suit de ce tableau que les mesures‘Superficielles étoient assujetties à la division

sexagésimale, c’est-à-dire par 6 et par 10 ou ic r , comme on le voit dans les

rapprochemens qui suivent :

L a b a s e d e la p y r am id e a v o i t ................................: . . . i o o q u a r t s d ’a r o u r e ;

L e s ta d e c a r r é a v o i t 6 x 6 p l è t h r e s . . . . 1 0 0 s c h oe n i o n c a r r é s ; pi

L e té t r a r o u r e . .................... ^ • • • • • • • • • • 4© o c a n n e s . . . i o o o o o r g y i e s ;

L e d ip lè th r e c a r r é ............................................................... ■ • • • 4° ° d é c a p o d e s ;

L ’a r o u r e . . 1 .................... . . io o c a n n e s * : / . • i o o o o c o u d é e s ;

L e p l è t h r e c a r r é .............................................................................. i p o d é c a p o d e s . . . ^ 4° ° a m P e^0 S • • i o o o o p i e d s ;

L e s c h oe n i o n . . . 6 x 6 d é c a p o d e s . . . i o o o r g y ië s ;

L e c a r r é d e 2 5 o r g y i e s . . . 6 x 6 a m p c l o s ........................... * ‘4° ° c o u d é e s ;

L a c a n n e c a r r é e ............................................ .................................... 1 0 0 c o u d é e s ;

L e d é c a p o d e c a r r é - . ....................................................................... 1 0 0 p ie d s ;

L ’o r g y ie c a r r é e ............................ 6 x 6 p ie d s .

& c . & c . * *

Je néglige de pousser plus loin ces rapprochemens, qui suffisent pour faire vqir

quelle facilité l’on avoit pour comparer ces mesures entre elles, et les transformer

l’une en l’autre.

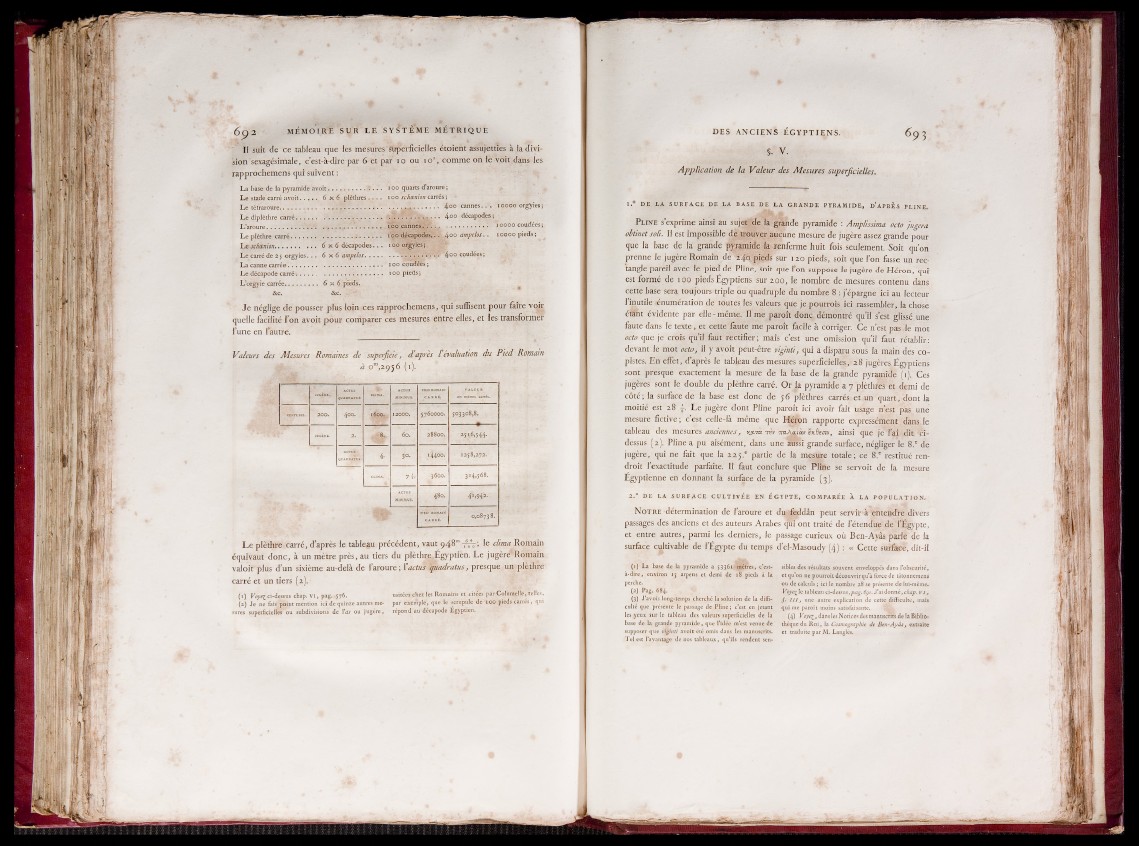

Valeurs des Aiesures Romaines de superficie, d’après l évaluation du Pied Romain

à om,2956 (1).

1600. 5 760000.

14400.

3600.

503308,8.

2S «,6.544-

1258,272.

314,568-

4 1 ,9 4 2 .

0,08738.

Le plèthre carré, d’après le tableau précédent, vaut 948” le clima Romain

équivaut donc, à un mètre près, au tiers du plèthre,Égyptien. Le jugere Romain

valoir plus d’un sixième au-delà de l’aroure ; l’actus 'quadratus, presque un plèthre

carré et un tiers (2).

( 1) Voyei ci-dessus chap. V I , pag. 576. usitées chez les Romains et citées par C olume ile, telles,

(2) J e ne fais point mention ici de quinze autres me- par exemple, que le scrupule de to o pieds carrés, qui

sures superficielles ou subdivisions de Vas ou ju gère, repond au decapode Egyptien.

D E S A N C I E N S É G Y P T I E N S . 6 9 3

§• V.

Application de la Valeur des Mesures superficielles.

1.° DE LA SURFAC E DE LA BASE DE LA GRANDE PYRAMIDE, D’APRES PLINE.

P l in e s’exprime ainsi au sujet d e la grande pyramide : Amplissima octo jugera

obtinet soli. Il est impossible d e trouver aucune mesure de jugère assez grande pour

que la base de la grande pyramide la renferme huit fois seulement. Soit qu’on

prenne le jugère Romain dé pieds sur 120 pieds, soit que l’on fasse un rectangle

pareil avec le pied de Pline, soit que l’on suppose le jugère de Héron, qui

est formé de 100 pieds Égyptiens sur 200, le nombre de mesures contenu Ame

cette base sera toujours triple ou quadruple du nombre 8 : j’épargne ici au lecteur

1 inutile ¡énumération de toutes les valeurs que je pourrois ici rassembler, la chose

étSht évidente par elle-même. Il me paroît donc démontré qu’il s’est glissé une

faute dans le texte, et cette faute me paroît facile à corriger. Ce n’est pas le mot

octo que je crois qu’il faut rectifier; mais c’est une omission qu’il faut rétablir:

devant le mot octo, il y avoit peut-être viginti, qui a disparu sous la main des copistes.

En effet, d’après le tableau des mesures superficielles, 28 jugères. Égyptiens

sont presque exactement la mesure de la base de la grande pyramide (1). Ces

jugères sont le double du plèthre carré. Or la pyramide a 7 plèthres et demi de

côté; la surface de la base est donc de 56 plèthres carrés;et un quart, dont la

moitié est 28 j . Le jugère dont Pline paroît ici avoir fait usage n’est pas une

mesure fictive ; c’est celle-là même que Héron rapporte expressément dans le

tableau des mesures anciennes, nÿ.izt tjjv eitQeoiv, ainsi que je Tai dit cidessus

(2). Pline a pu aisément, dans une aussi grande surface, négliger le 8.c de

jugère, qui ne fait que la 225.' partie de la mesure totale; ce 8.' restitué ren-

droit l’exactitude parfaite. Il faut conclure que Pline se servoit de la mesure

Égyptienne en donnant la surface de la pyramide (3).

2. ° D E L A S U R F A C E C U L T I V E E EN E G Y P T E , C O M P A R É E À L A P O P U L A T IO N .

N o t r e détermination de l’aroure et du feddân peut servir à entendre divers

passages des anciens et des auteurs Arabes qui ont traité de l’étendue de l’Égypte,

et entre autres, parmi les derniers, le passage curieux où Ben-Ayâs parlé de la

surface cultivable de l’Égypte du temps d’el-Masoudy (4 ) : « Cette surface”, dit-il

(1) L a base de la pyramide a y33^1.riiSetres, c est- sibles des résultats souvent enveloppés dans l’obscurité,

à-dire, environ 15 arpens et demi de 18 pieds à la et qu’on ne pourrait découvrirqu’à force de tâtonnement

perche. ou de calculs; ici le nombre 28 se présente de lui-même.

(2) Pag. 684. Voye^ le tableau ci-d essus,pag. 6fit. J’ai donné, chap. v i j

(3 ) J avois long-temps cherche la solütion de la diffi- j , m , une autre explication de cette difficulté, mais

culté que présente le passage de Pline; c’est en jetant qui me paroît moins satisfaisante,.

les yeux sur le tableau des valeurs superficielles de la (4) Voye^j dans les Notices des manuscrits de la Biblio-

base de la grande pyramide, que l’idée m’est venue de thèquedu R o i, la Cosmographie de Ben-Ayâs, extraite

supposer que viginti avoit été omis dans les manuscrits, et traduite par M. Langlès.

T e l est l’avantage de nos tableaux, qu’ils rendent sen