borné à mesurer, d’une manière très-détaillée, à l’exemple de Greaves, les

chambres intérieures de ce monument et les galeries qui y conduisent. Norden

a repris quelques articles de la Pyramidographie du professeur d’Oxford. Enfin

Pococke s’est contenté de présenter, dans un tableau, les dimensions des chambres

et des galeries, d’après Greaves, le P. Sicard, Maillet et ses propres observations.

Telles étoient les notions acquises sur la grandeur de la première pyramide,

lorsque l’occupation de l’Egypte par une armée Française a permis de se livrer

avec sécurité et de consacrer le temps nécessaire à des opérations suivies, que

des voyageurs isolés ne pouvoient entreprendre. Mais, avant d’en rendre compte,

il convient de rappeler et de soumettre à un court examen les differens témoignages

des voyageurs modernes que nous avons rapportés jusqu’ici.

Les premiers qui visitèrent les pyramides, mesurèrent simplement au pas le

côté de leur base. Ce moyen grossier suffisoit pour donner une idée de la grandeur

de ces monumens à ceux qui liroient leurs relations; et c’étoit le seul objet qu’ils

dussent se proposer dans un temps où l’on n’avoit point encore pensé à déterminer

rigoureusement la longueur de cette ligne, pour en conclure le rapport

des mesures anciennes aux mesures modernes.

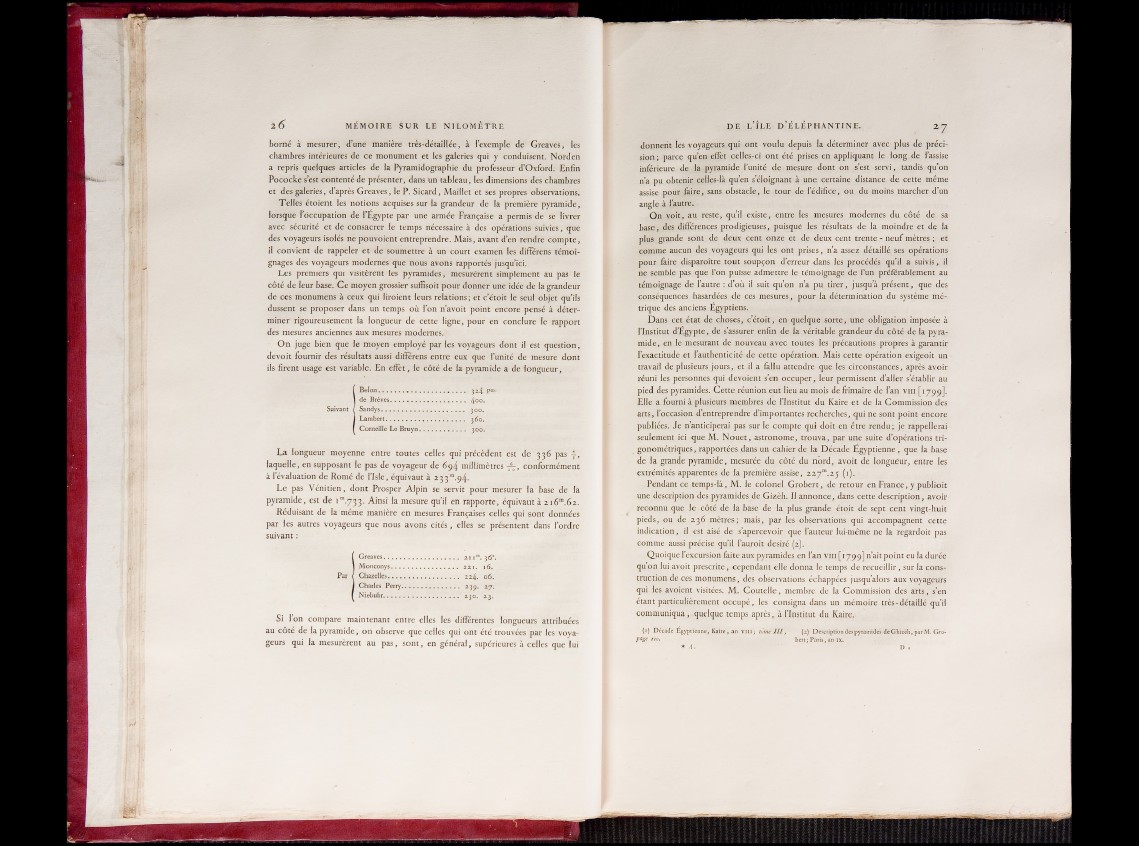

On juge bien que le moyen employé par les voyageurs dont il est question,

devoit fournir des résultats aussi differens entre eux que l’unité de mesure dont

ils firent usage est variable. En effet, le côté de la pyramide a de longueur,

[ B e lo n ................................................................ 3 2 4 pas.

j d e B r è v e s .........................................................4° ° *

Su iv an t / S a n d y s ............................................................. 30 0.

J L am b e r t .......................................................... 3 6 0 .

I C o rn e ille L e B r u y n .................................... 30 0.

La longueur moyenne entre toutes celles qui précèdent est de 336 pas y ,

laquelle, en supposant le pas de voyageur de 694 millimètres y - , conformément

à l’évaluation de Romé de l’Isle, équivaut à 233™.

Le pas Vénitien, dont Prosper Alpin se servit pour mesurer la base de la

pyramide, est de 1 m-733- Ainsi la mesure qu’il en rapporte, équivaut à 2 i6m.6i.

Réduisant de la même manière en mesures Françaises celles qui sont données

par les autres voyageurs que nous avons cités, elles se présentent dans l’ordre

suivant :

! G re a v e s ............

2 1 i m. 3 6 e.

M o n c o n y s . . .

2 2 1 . 16 .

C h a z e l i e s . . . .

2 2 4 . 06 .

C h a r le s Perry.

2 3 9 . 2 7 .

N ieb u h r ............

2 3 0 . 2 3 .

qui la mesurèrent au pas, sont, en général, supérieures à celles que lui Si l’on compare maintenant entre elles les différentes longueurs attribuées

au côté de la pyramide, on observe que celles qui ont été trouvées par les voyageurs

donnent les voyageurs qui ont voulu depuis la déterminer avec plus de précision

; parce qu’en effet celles-ci ont été prises en appliquant le long de l’assise

inférieure de la pyramide l’unité de mesure dont on s’est servi, tandis qu’on

n’a pu obtenir celles-là qu’en s’éloignant à une certaine distance de cette même

assise pour faire, sans obstacle, le tour de l’édifice, ou du moins marcher d’un

angle à l’autre.

On voit, au reste, qu’il existe, entre les mesures modernes du côté de sa

base, des différences prodigieuses, puisque les résultats de la moindre et de la

plus grande sont de deux cent onze et de deux cent trente - neuf mètres ; et

comme aucun des voyageurs qui les ont prises, n’a assez détaillé ses opérations

pour faire disparoître tout soupçon d’erreur dans les procédés qu’il a suivis, il

ne semble pas que l’on puisse admettre le témoignage de l’un préférablement au

témoignage de l’autre : d’où il suit qu’on n’a pu tirer, jusqu’à présent, que des

conséquences hasardées de ces mesures, pour la détermination du système métrique

des anciens Égyptiens.

Dans cet état de choses, c’é toit, en quelque sorte, une obligation imposée à

l'Institut d’Egypte, de s’assurer enfin de la véritable grandeur du côté de la pyramide,

en le mesurant de nouveau avec toutes les précautions propres à garantir

l’exactitude et l’authenticité de cette opération. Mais cette opération exigeoit un

travail de plusieurs jours, et il a fallu attendre que les circonstances, après avoir

réuni les personnes qui devoient s’en occuper, leur permissent d’aller s’établir au

pied des pyramides. Cette réunion eut lieu au mois de frimaire de l’an vin [i 799].

Elle a fourni à plusieurs membres de l’Institut du Kaire et de la Commission des

arts, l’occasion d’entreprendre d’importantes recherches, qui ne sont point encore

publiées. Je n’anticiperai pas sur le compte qui doit en être rendu; je rappellerai

seulement ici que M. Nouet, astronome, trouva, par une suite d’opérations tri-

gonométriques, rapportées dans un cahier de la Décade Égyptienne, que la base

de la grande pyramide, mesurée du côté du nord, avoit de longuéur, entre les

extrémités apparentes de la première assise, z2ym.z< (1).

Pendant ce temps-là, M. le colonel Grobert, de retour en France, y publioit

une description des pyramides de Gizèh. Il annonce, dans cette description, avoir

reconnu que le côté de la base de la plus grande étoit de sept cent vingt-huit

pieds, ou de 236 mètres; mais, par les observations qui accompagnent cette

indication, il est aisé de s’apercevoir que l’auteur lui-même ne la regardoit pas

comme aussi précise qu’il l’auroit désiré (2).

Quoique l’excursion faite aux pyramides en l’an vm [ 1799] n’ait point eu la durée

qu on lui avoit prescrite, cependant elle donna le temps de recueillir, sur la construction

de ces monumens, des observations échappées jusqu’alors aux voyageurs

qui les avoient visitées. M. Coutelle, membre de la Commission des arts, s’en

étant particulièrement occupé, les consigna dans un mémoire très-détaillé qu’il

communiqua, quelque temps après, à l’Institut du Kaire.

(1) Décade Égyptienne, Ka ire, an v i l l } tome I I I , (2) Description des pyramides de Ghizèh, par M. Groupage

110. bert; Paris, an IX.

* A . " D x