M f Wen C?nnUS H f ® ' C3r' Sî r ° n Cn 6XCePte les d’ibis, dont on

trouve un nombre si prodigieux dans les catacombes de Saqqârah, on est étonné de

rencontrer si peu d animaux embaumés dans les autres caveaux. g Les embaumemens des animaux se faisoient de la même manière et avec les

memes substances que ceux des cadavres humains, puisque la plupart de ces sortes

m“ ï 1 CtS S? éeS‘ LCS F SUI"tOUt 6t ,CS Î'pervie' S ° nt été P a u m é s de la

l a P m m ? " Î S tr°UVe remPlis g l i résineuses et d’asphalte

. ils parussent avoir été desséchés dans des -fours ; quelques-uns ont l’extrémité

des plumes,charbonnee. La plupart de ces oiseaux sont assez bien conservés pour

qu on jniisse reconnoitre la famille et l’espèce auxquelles ils appartenoient Au

être bien” W H t f beaucouP recherches pour

etre bien connu, et mérite d’être le sujet d’un mémoire particulier.

Outre les diverses espèces de momies placées dans les caveaux, on trouve encore

a l entree de toutes les grottes sépulcrales et au pied des montagnes, beaucoup

de cadavres ensevelis dans le sable, à une très-petite profondeur : quelques-uns

ces corps n ont ete que desséchés; d’autres sont remplis de pisasphake, ou seulement

couverts de charbon (i) ; la plupart sont encore enveloppés dans deslam-

aux de toile grossière et dans des nattes faites de roseaux et de feuilles de palmier

Ces cadavres ainsi inhumés ne seroient-ils pas l’espèce d’embaumement dont on

Z Î I J T J T paUV1'eS’ ° “ aP P™ d ro ien t-ils à un temps-postérieur à celui

, gypUenj fï,so,“ t embaumer leurs morts! c’est ce que nos recherches

n ont pu nous donner le moyen de décider.

D après ce qui vient d’être exposé sur l’origine des embaumemens, sur les

connoissances que quelques historiens nous ont laissées de cet ancien usage, et sur

1 état dans lequel on trouve encore aujourd’hui les momies dans les catacombes

ncienne Egypte, on voit que depuis un temps immémorial les Égyptiens

faisoient embaumer leurs morts, et qu’ils avoient plusieurs sortes d’embaurSmens

q varioient a 1 infini, selon les rangs et les états, ou d’après les dernières volontés

u mon. On remarque que la dessiccation des cadavres étoitla base principale de

embaumement; que toutes les momies ne devoient leur conservation qu’aux soins

avec lesquels elles avoient été préparées et placées dans des lieux à l’abri de l’humidité

Mais, quoique le climat de l’Egypte soit considéré, avec raison, comme très-

propre a la dessiccation et à la conservation des cadavres, on ne doit pas regarder

la perfection des embaumemens des Égyptiens comme un avantage particulier à

gypte d nest pas douteux qu’à l’aide des connoissances que nous possédons

des arts chimiques, on ne parvienne aujourd’hui à imiter avec succès, dans nos

contrées , cet art merveilleux des Egyptiens, qui fait depuis tant de siècles l’ad-

miration de tous les peuples.

septique.^ “ I f remarqUab'e ff ÌK * N - u t reconnu au charbon une propriété anri-

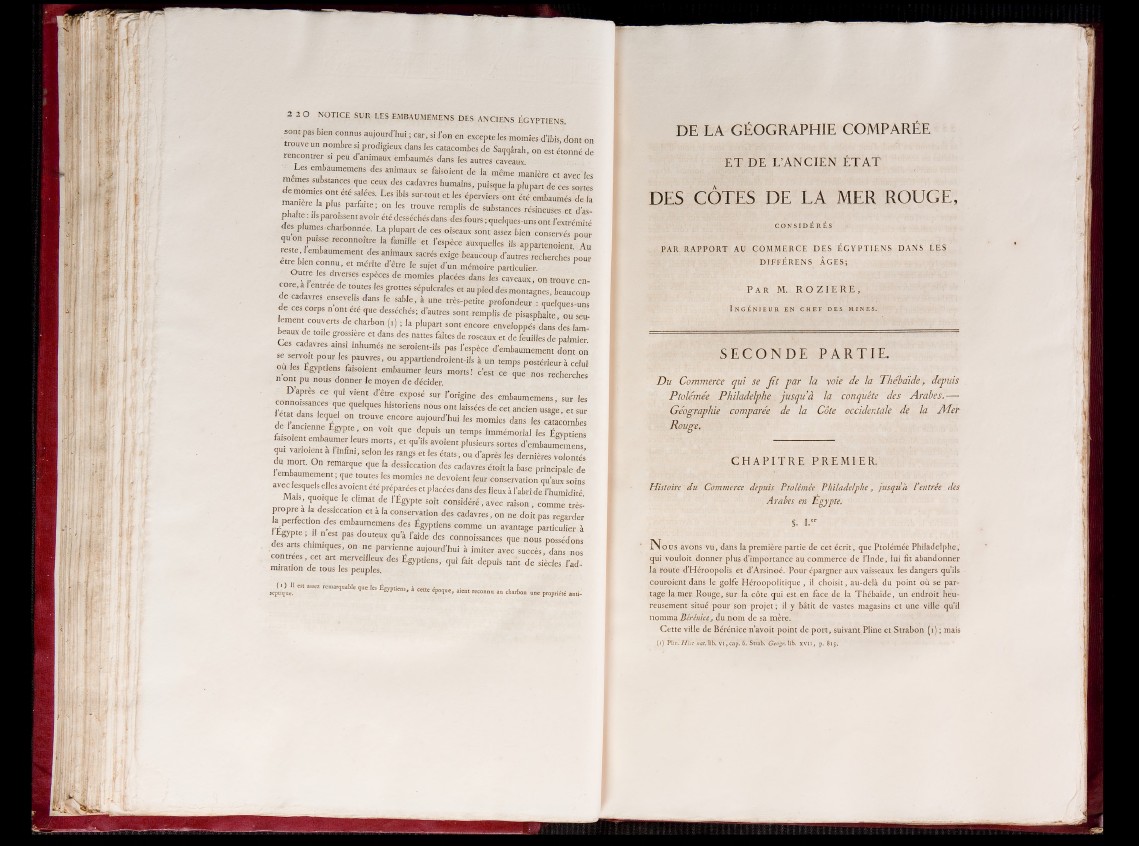

DES CÔTES DE LA MER ROUGE,

C O N S I D É R É S

PAR RAPPORT AU COMMERCE DES ÉGYPTIENS DANS LES

DIFFÉRENS ÂGES;

P a r M. R O Z I E R E ,

I n g é n i e u r e n c h e f d e s m i n e s .

S E C O N D E PA R T I E .

Du Commerce qui se fit par la voie de la Thébdide, depuis

Ptolémée Philadelphe jusqu’à la conquête des Arabes.—

Géographie comparée de la Côte occidentale de la JVIer

Roup'e. O

C H A P I T R E P R E M I E R .

Histoire du Commerce depuis Ptolémée P hiladelphe, ju sq ù à l ’entrée des

Arabes en Egypte.

§. I ."

N ous avons vu, dans la première partie de cet écrit, que Ptolémée Philadelphe,'

qui vouloit donner plus d’importance au commerce de l’Inde, lui fit abandonner

la route d’Héroopolis et d’Arsinoé. Pour épargner aux vaisseaux les dangers qu’ils

couroient dans le golfe Héroopolitique , il choisit, au-delà du point où se partage

la mer Rouge, sur la côte qui est en face de la Thébaïde, un endroit heureusement

situé pour son projet; il y bâtit de vastes magasins et une ville qu’il

nomma Bérénice, du nom de sa mère.

Cette ville de Bérénice n’avoit point de port, suivant Pline et Strabon (i) ; mais

( i ) PHn. Hîst nat. l ib . V I , cap. 6 . S t r a b . Geogr. lib . X V I I , p. 8 1 5 .