r ( 5 8 M É M O I R E S U R L E S Y S T È M E M É T R I Q U E

Le tibia seul se trouve trop court d’un cinquième ; mais toutes les autres dimensions

se rapportent parfaitement bien, comme il résulte du tableau précédent (i).

L e pas de l’ibis, selon Élien, étoit d’une coudée. Quelque peu de fondement

qu’il y ait en apparence à cette assertion, Ion doit etj'e curieux de îecheicher si

les monumens peuvent la confirmer : or je trouve que, dans libis sculpte dont

j’ai parlé tout-à-l’heure, l’ouverture des jambes,'ou le pas, est de y 7 millimç|tes

et demi. Si je quadruple cette mesure d’après le rapport de 1 échelle 1 a i , je

trouve 2m, 50-.. Ainsi, dans cette figure, le pas de 1 oiseau est dune demi-coudée,

et non d’une coudée. Je ne prétends pas dire que 1 ibis avoit réellement un pas égal

à cette mesure : mais il paroît bien, par cet exemple, que les Égyptiens donnoient

à ce pas, dans leurs bas-reliefs et leurs peintures, la grandeur d’une demi-coudée;

et c’est peut-être le fondement du fait avancé par Elien.

- Ces échelles de ¿ , te -Ç -j-.f, x> &c. pour 1, étoient, comme on le voit, très-

simples : elles étoient divisées d’après la composition de la coudée, et non arbitrairement

; c’est-à-dire que les architectes., les sculpteurs et les dessinateurs prenoient

un certain nombre de palmes et de doigts pour représenter un nombre donne

de pieds, de coudées, de cannes, &c.

Mais, de même que les Égyptiens avoient des échelles de réduction, ils avoient

aussi, pour leurs figures colossales, des échelles d augmentation, qui etoient également

en rapport avec les divisions de leurs mesures. V o ici neuf exemples tires des

colosses qui sont en Egypte (2) :

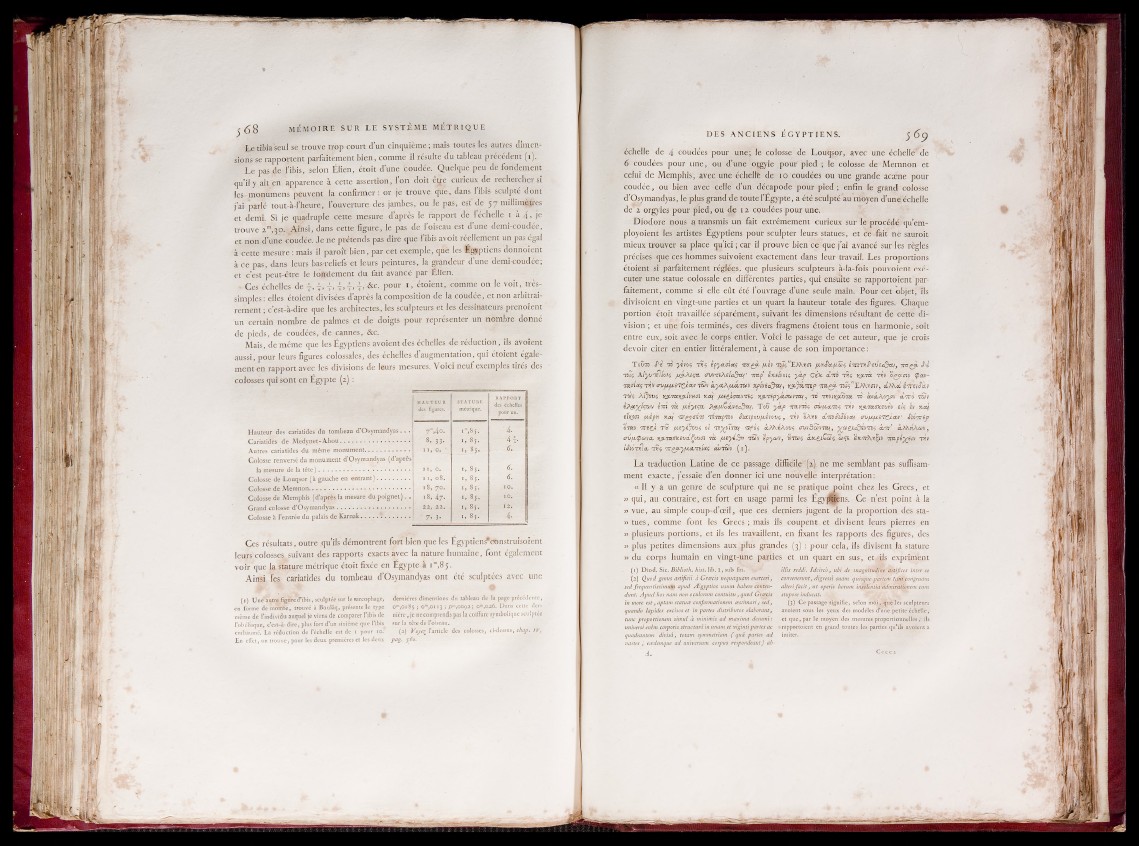

Hau teu r des cariatides ' du tombeau cFOsymandyas . . . :

Ca ria tid è s d e M e d y n e t -A b o u ..................................................

A u tre s cariatides d u même monument..........................

C o lo s s e renversé du monument d’Osymand yas (d ’après

la mesure de la t ê t e ) .................................... , • • • • • • • • • •

C o lo s s e d e L o u q so r (à gau che en en t r a n t ) ........................

C o lo s s e d e M em n o n .........................................................................

C o lo s s e de Memphis (d ’après la mesure du p o ig n e t ) . .

G ran d colosse d ’Osyman d ya s . .................................

C o lo s s e à l’entrée du palais d e K a rn a k ...................................

HA U TE U R

des figures.

STA TU R E

métrique.

RA PPO R T

des échelles

pour un.

7~ A ° - »” , 8 5 . ‘ 4 -

8 . 3 3 - I , 8 5 .

1 1 , 0 . 1 g 8 5 . 6.

1 1 , 0 . 1 , 8 5 . 6.

I I , 0 8 . 1 , 8 5 . 6.

1 8 , 7 0 . i 8 5 : 1 0 .

1 8 , 4 7 - 1 , 8 5 , 1 0 .

2 2 , 2 2 . , 1 , 8 5 . 1 2 .

‘ 7 > 3 - 1 , 8 5 . 4 -

Ces résultats, outre qu’ils démontrent fort bien que les Égyptiens’ construisoient

leurs colosses suivant des rapports exacts avec la nature humaine, font également

voir que la stature métrique étoit fixée en Egypte à i ” ,8y.

Ainsi fes cariatides du tombeau d Osymandyas ont ete sculptées avec une

(1) Un eau tre figure d’ibis, sculptée sur le sarcophage, dernières dimensions du tableau de la page précédente,

en forme de momie, trouvé à Boulâq, présente le type o " ,o i8 s ; om,or 13 ; pnqooçî ; o-.otté. Dans cette dermême

de l’individu auquel je viens de comparer l’ibis de nière, je ne comprends pas la coiffure symbolique sculptée

l’obélisque, c’est-à-dire, plus fort d’un sixième que l’ibis sur la tête de l’oiseau.

embaumé. La réduction de l’échelle est de i pour 10. (2) Voyez l’article des colosses, ci-dessus, chap. IV,

En effet, on trouve, pour les deux premières et les deux pag. y6o.

D E S A N C I E N S É G Y P T I E N S . j 6 g

échelle de 4 coudees pour une; le colosse de Louqsor, avec une échelle de

6 coudées pour une, ou d’une osgyie pour pied ; le colosse de Memnon et

celui de Memphis, avec une échellt de i o coudées ou une grande acæne pour

coudée, ou bien avec celle d’un décapode pour p ied; enfin le grand colosse

d’Osymandyas, le plus grand de toute l’Egypte, a été sculpté au moyen d’une échelle

de 2 orgyies pour pied, ou de 1 2 coudées pour une.

Diodore nous a transmis un fait extrêmement curieux sur le procédé qu’em-

ployoient les artistes Égyptiens pour sculpter leurs statues, et ce fait ne sauroit

mieux trouver sa place qu’ici ; car il prouve bien ce que j’ai avancé sur les règles

précises que ces hommes suivoient exactement dans leur travail. Les proportions

étoient si parfaitement réglées, que plusieurs sculpteurs à-la-fois poùvoient exécuter

une statue colossale en différentes parties, qui ensuite se rapportoient parfaitement,

comme si elle eût été l’ouvrage d’une seule main. Pour cet objet, ils

divisoient en vingt-une parties et un quart la hauteur totale des figures. Chaque

portion étoit travaillée séparément, suivant les dimensions résultant de cette division

; et une fois terminés, ces divers fragmens étoient tous en harmonie, soit

entre eux, soit avec le corps entier. Voici le passage de cet auteur, que je crois

devoir citer en entier littéralement, à cause de son importance:

T0Ü70 <be 70 yivcç ttjs èpycLoiaç [¿èv n>(swEMï|<n /xrJk/xwç £71371)JWsqSiï/, S'è

Tdiç Alyu7r)!oti 0VV'ztAeicdztj‘ mtp êxeivoiç yctf CgTc cC7ïd ttjs xyE/ra: 77)v 0gpcoiv <paAimoictç

ttîV Ttyv àuytApta,TCàV xpfae cSzq , im -ç j- W ç ’ EM r tn v , tjLXKti £7r£iJÛ-v

T a s AÎyous xst7oei(sc.fva(q Tutj /¿eçji<nx.vrilç •/¿n'Tioyd.oZüV'nti, td tvviï(3î.uto 75 a*ÔL.Aoy>v ct7ro

£7n T a y ,éyiça, Ag./j£cuiEc&&{. T o u y k f tu lv tv ç oto/xaum ttjv HsLTxtncEwh e h èv Kctj

¿’lie301 pep n 1coq is rg y fft71 'm u p 'n v Sicctpoupievovç, thv oàhv ct7n>sûèbiicq trvptju.e'rctajit' Siovrep

07KV 7 r£ £ è T a ¡ ¿ t y i jü us 0/ T t^ v în x ^ 'Z fo ç ¿.MiÎÂous auv3MV7nq, y y Jp jcuZ V T iç ¿ .7 r ’ ¿ .M iÎà îo v ,

ov/A(pa>vcL x5t7aflX£uct^ouoi 7à ¡uèyi^pi tov epyuv, ifrais àptçj&ui- Gjqt 7m.péyeiv Tijv

ÎS ïo’xiilct. TTJS 7r^yt7/2et7tioiS <££17ZÎÎll ( i ) .

L a traduction Latine de ce passage difficile (2) ne me semblant pas suffisamment

exacte, j’essaie d’en donner ici une nouvelle interprétation:

« Il y a un genre de sculpture qui ne se pratique point chez les Grecs, et

» qui, au contraire, est fort en usage parmi les É g y^ en s . Ce n’est point à la

» vue, au simple coup-d’oeil, que ces derniers jugent de la proportion des sta-

» tues, comme font les Grecs ; mais ils coupent et divisent leurs pierres en

» plusieurs portions, et ils fes travaillent, en fixant les rapports des figures, des

» plus petites dimensions aux plus grandes (3) : pour cela, ils divisent la stature

» du corps humain en vingt-une parties et un quart en sus, et ils expriment

(1) Diod. Sic. liiblioth. hist. lib. I , sub fin. illis rtddi. Idcirco, ubi de rnagnitudine artifices inter se

(2) Quod geniis artificii à Grcecis nequaquam exerceri, convenerunt, digressi suam quisque partem tara congruam

sed frequentissimum apud Ægyptios usum habere conten- alteri facit , ut operis horum i ¡isolait ia admirationem eu ni

durit. Apud hos nam non oculorum contuitu, quod Groec,is stupore inducat, v,

in more est, aptam statua conformationem oesrimari; sed, (3) C e passage signifie, Selon moi, que les sculpteurs

quando lapides excisos et in partes distributos élaborant, avoient sous les yeux des modèles d une petite échelle,

tune proportionem simul <i minirhis ad maxima desumi: et que, par le moyen des mesures proportionnelles ils

vniversi enim corporis.structura inunam et viginti partes ac »rapportoient en grand toutes les parties qu’ils avoient à

quadrantem divisa., totam symmetriam ( quâ partes ad imiter.

varies ; eademque ad universum corpus respondcant) ab-

A t C c c c i