/ ;

cependant qu’elles n’ayent de grands inconvéniens,

par la difficulté de les écouvillonner exa&ement.

C ’eft à quoi il paroît qu’on pourroit remédier affez

aifément, en ajoutant à l’écouvillon ordinaire une

efpece de petit boudin, à-peu-près de même longueur

& de même diamètre que la petite chambre.

Mais on peut écouvillonner ces fortesde pièces avec

l ’écouvillon ordinaire ; il eft fuffifant pour nettoyer

l’entrée , & une partie de l’intérieur de la petite

chambre ; parce que la difpofition de cette chambre

ne permet guere qu’il s’y arrête de petites parties

de feu , comme il pourroit s’en arrêter dans les

chambres fphériqùes. Celles-ci étaient plus étroites à

leur ouverture que dans leur intérieur, & par-là la

partie du métal proche de l’ouverture de la chambre

y pouvoit fouvent arrêter & retenir quelque peu

de feu dans l’intérieur de la chambre. Nos nouvelles

petites chambres qui forment un petir canal entièrement

égal & uniforme, ne font pas dans le cas de

produire le même accident.

L’adoption que l’artillerie de France en a faite,

eft d’ailleurs une preuve de leur bonté ; parce qu’il

eft à préfumer qu’elle ne les a adoptées qu’après en

avoir reconnu l’avantage par l ’expérience, qui dans

ces fortes de matières doit l’emporter fur les raifon-

nemens.

Le fond de l’ame de toutes les pièces eft arrondi

dans toute fa circonférence , par de petits arcs,

dont le rayon eft d’environ le quart du calibre de

la piece. Cet arrondiffement donne lieu d’écouvil-

-lonner la piece plus exaûement, & il augmente

encore la force du métal vers la culalfe & vers

la lumière. Dans les pièces de 12 & de 4 , le canal

de la lumière aboutit à 8 lignes du fond de la première

, à 7 du fond de la fécondé , & à 6 de. celui

de la troifieme. Traité £ artillerie par M . Leblond. ;

C hambre ou Fourneau , le dit en terme de

guerre, de l’endroit où fe met la poudre d’une mine.

Voye^ Fourneau.

C ’eft ordinairement une cavité de 5 à 6 piés cubes

, & de forme cubique. . . .

Pour que la poudre agiffe avec tout l’effort dont

elle eft capable, dans la chambre ou le fourneau de

lamine, il faut qu’il n’y ait point de vuid e, parce

qu’alors tout l’effort de la dilatation fait immédiatement

impreffion fur les terres qui l ’environnent; .

Il faut, pour déterminer la grandeur dxx fourneau,

favoir la quantité de poudre que peut occuper un

pié cube d’efpace ; (tout le monde fait qu’un cube

eft un folide terminé par fix quarrés égaux, comme

un dez à jouer ) . L’expérience a fait voir, comme.le

dit M. de Saint-Remi, qu’il en faut 80 livres. Il fuit

de-là que 100 livres en occuperont un pié & u n

quart • 140 livres, un pié & d em i; & 160 livres,

un pié trois quarts, &c.

Il eft à remarquer cependant que tout le monde

ne convient pas qu’un pié cubique de poudre en

contienne 80 liv. car on a des expériences particulières

par lefquelles on a trouvé :

i°. Que la poudre étant mife legerement dans un

vafe cubique d’un p ié , n’en contenoit que 60 liv.

2 onces.

z ° . Que la même poudre étant fort affaiffée, le

vafe en contenoit 95 liv. 5 onces ; mais cette pefan-

teur peut varier fuivant le plus ou le moins de fal-

pêtre qu’il y a dans la poudre.

Il eft d’ufage de faire la chambre de la mine de figure

cubique, parce que le feu prenant au milieu, fe

communique plus également vers tous les parois du

fourneau. On pourroit par cette raifon la faire fphé-

rique, mais fa conftru&ion feroit plus difficile. Il y

a cependant des perfonnes fort habiles dans la feien-

cedes mines, qui prétendent qu’on pourroit faire

le fourneau en efpece de coffre, dont îa hauteur feroit

moindre que la longueur, parce qu’alors la mine

donneroit une excavation plus large ; mais comme

l’expérience n’a pas encore confirmé fuffifamment

ces idées , on ne parlera ici que de la chambre ordinaire

, c’eft-à-dire de la cubique.

Pour faire un cube qui tienne telle quantité de

poudre que l’on voudra, comme, par exemple, 100

livres ; voici comment l’on y parviendra.

Le pié cube contient 80 liv. de poudre, par con-

féquent 100 livres contiennent un pié cube & un

quart d’efpace. J’obferve que cette quantité contient

2160 pouces cubes ; car pour avoir labafe d’un

pié cube, il faut d’abord commencer par multiplier

12 par 1 2 , dont le produit eft 144 ; & pour avoir

fon folide, il faut multiplier fa bafe par fa hauteur,

c’eft-à-dire 144 par 12 , qui donne pour produit

1728 pouces cubes. Il faut à cette quantité ajouter

l’efpace qu’occupent 20 livres de poudre , c’eft-à-

dire 432, ce qui fait 2160 pouces cubes pour l’efpace

total que l’on cherche. Il refte à chercher le côté

d’un cube qui contienne cette quantité. C ’eft ce

qu’on trouve en en extrayant la racine cube. On

aura pour ce côté environ 13 pouces. Ainfi la bafe

d’une mine dans laquelle on veut mettre 100 livres

de poudre, doit être un quarré dont le côté foit de

13 pouces, & la hauteur de cette chambre doit auffi

être de 13 pouces.

Il eft aifé de faire une table des dimenfions que

l’on doit donner aux chambres des mines, pour toutes

les quantités de poudre dont on veut les charger.

Il faut feulement obferver qu’elles doivent être

un tiers plus grandes que ne le comportent les poudres

qu’elles doivent renfermer, afin qu’elles p u it

fent contenir les planches dont on couvre affez ordinairement

les côtés , & la paille fur laquelle on

met la poudre pour l’empêcher de eontrafter l’humidité.

On joint ici une table de M. de Vauban ,

que l’on trouve dans fon traité de l'attaque des places,

laquelle fervira à trouver tout-d’un-coup le côté

de la chambre, relativement à la quantité de poudre

qu’elle doit contenir, ayant égard aux planches

& à la paille qu’on y met pour tenir fa poudre fé-

chement.

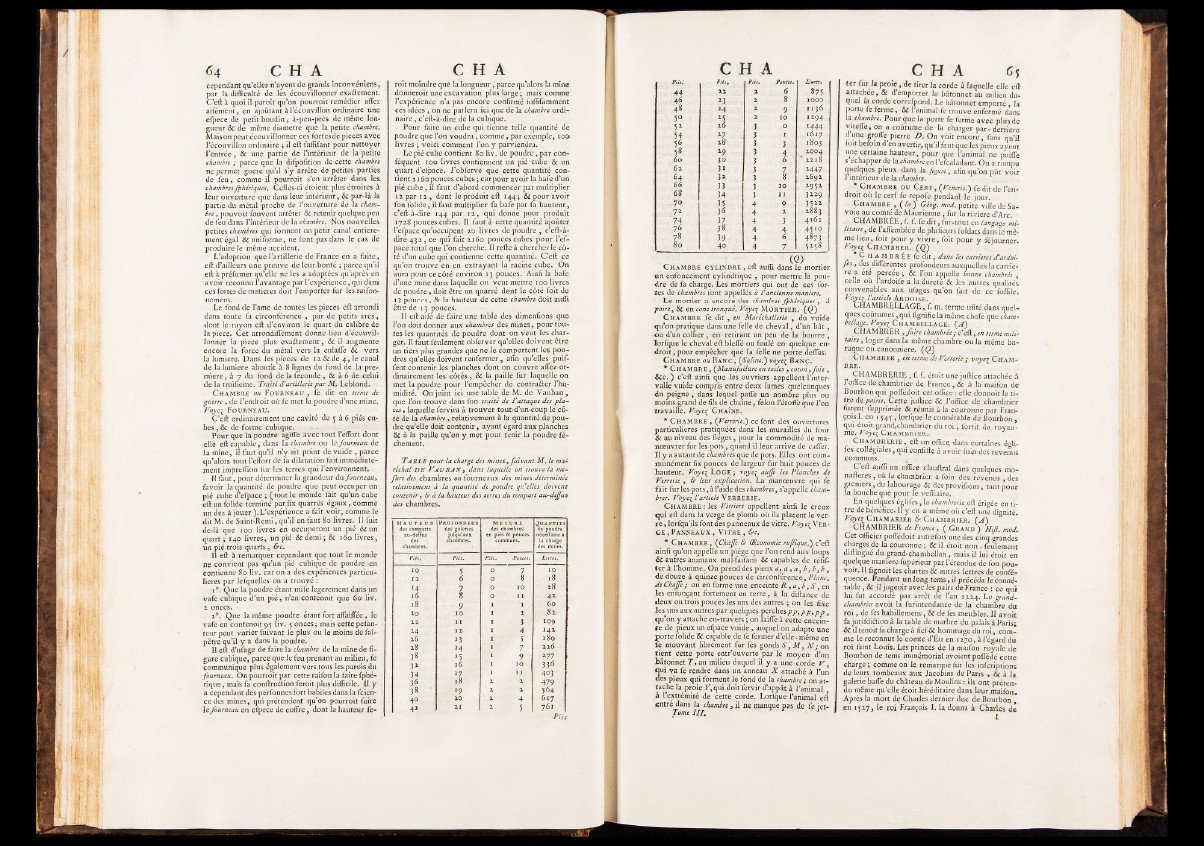

T a b l e pour la charge des mines, fuivant M . le maréchal

DE VAU B AN , dans laquelle on trouve la me-

fure des chambres ou fourneaux des mines déterminée

relativement à la quantité de poudre qu'elles doivent

contenir , & à la hauteur des terres du rempart au-dejfus

des chambres.

Ha u t eu r

^u-de&us *

des

chambres.

Profondeur

des galeries

julqu’aux

chambres.

des chambres

en piés & pouces

communs.

de poudre

des mines.

PiésY ' Piés. Piés. . Pouces. Livres.

IO 5 O 7 JO

12 6 0 8 18

H 7 O IO 28

l6 8 O II 42

l8 9 I I 60

20 10 I 2 82

22 i i I 3 IO9

24 12 I 4 I42

2Ó 13 i 5 l8o

18 14 i 7 22Ó

38 *5 1 9 277

32 16 1 10 336

34 8 17 1 11 403

36 18 2 2 479

38 • B 2 2 564

401 20 2 4 ■ 617

42 21 2 5 761

Piés

î Piés: ■ Piés. y Piés. Pouces. Livres.

4 4 22 2 6 875

46 23 2 8 IOOO

48 24 2 9 II36 1

5° 2 5 2 10 I294

5Z 26 3 0 1444

54 2 7 3 1 1617

1 56 *8 3 3 . 1803

58 29 3 4 2OO4 1

6 0 30 3 6 ; 22i 8

6 2 31 3 7 , 2447 I

6 4 31 3 8 2692

6 6 33 3 IO . 29 5 2 :

68 34 3 II 3229

• ,-7 ° 35 4 0 3511

1 7 2 36 4 2 2883

74 37 1 4 3 4 l 6 l

.76 38 4 4 45IO;

. ; 78 . 3 9 . 4 6 4873 '

80 .4 0 . 4 7 5m 8

C hambre cy lin d re , eft auffi dans le mortier

un enfoncement cylindrique , pour mëttre la poudre

de fa charge. Les mortiers qui ont de ces fortes

de chambres font appellés à l'ancienne maniéré.

Le mortier a encore dés chambres fphériqùes, à

poire y & en cône tronqué. Voye^ Mo r t ie r . (Q)

C hambre le d i t , en Maréchallerie ,. du vuide

qu’on pratique dans une felle de cheval-, d’un b â t ,

ou d’un collier, en retirant un peu de la bourre ,

lorfque le cheval eft bleffé ou foulé en quelque endroit

, pour empêcher que la felle ne porte deffus.

C hambre ou Banc , (Saline.) voye^ Ba n c .

* C h am b r e , (Manufacture en toiles , coton, foie ,

& c . ) c’eft ainfi que les ouvriers appellent l’intervalle

vuide compris entre deux lames quelconques

du peigne, dans lequel paffe un nombre plus ou

moins grand de fils de chaîne, félon l’étoffe que Fon

travaille. Voyeç C haîne.

* C h am b r e , (Verreriece font des ouvertures

particulières pratiquées dans les murailles du four

& au niveau des fiéges, pour la commodité de manoeuvrer

fur les pots, quand il leur arrive de cafi'er.

Il y a autant de chambres que de pots. Elles ont communément

fix pouces de largeur fur huit pouces de

hauteur. Voyeç L oge ; voye^ aufji les Planches de

Verrerie , & leur explication. La manoeuvre qui fe

fait fur les pots, à l’aide des chambres, s’appelle chambrer.

Voyei l'article VERRERIE.

C hambre : les Vitriers appellent ainfi le creux

qui eft dans la verge de plomb où ils placent le verre

, lorfqu’ils font des panneaux de vitre. Voye£ V erg

e , Panneaux , V itre , &c.

* C hambre , ( Chajfe & (Economie ruflique.) c’eft

ainfi qu’on appelle un piège que l’on tend aux loups

& autres animaux mal-faifans & capables de rélifter

à l’homme. On prend des pieux a ,a ,a yb y b ,b y

de douze à quinze pouces de circonférence, Plane,

de Chajfe ; on en forme une enceinte R ,a ,b y S en

les enfonçant fortement en terre, à la diftance de

deux ou trois pouces les uns des autres ; on les fixe

les uns aux autres par quelques perches p p ,p p ,p p ,

qu’on y attache en-travers ; on laiffe à cette enceinte

de pieux un efpace vuide, auquel on adapte une

porte folide & capable dp fe fermer d’elle- même en

îe mouvant librement fur fes gonds S , M , N ; on

tient cette porte entr’ouverte par le moyen d’un

bâtonnet T , au milieu duquel il y a une corde V

qui va fe rendre dans un anneau X attaché à l’un

des pieux qui forment, le fond de la chambre ; on attache

la proie Y, qui doit l'ervir d’appât à l’animal

à l’extrémité de cette corde. Lorfque l’animal eft

entré dans la chambre 3 il ne manque pas de fe jet-

Tàmt ITT J

ter fur la p roie, de tirer la corde à laquelle elle eft

attachée, & d’emporter le bâtonnet au milieu duquel

la corde correfpond. Le bâtonnet emporté , la

porte fe ferme, & 1 animal fe trouve enfermé dans

la.chambre. Pour que la porte fe ferme avec plus de

viteffe, on a coutume de la charger par-derrière

d’une groffe pierre D . On voit encore, fans qu’il

foit befoin d’en a vertir, qu’il faut que les pieux ayent

une certaine hauteur, pour que l’animal, ne puiffe

s échapper de la chambre en l’efcaladant. On a rompu

quelques pieux dans la figure, afin qu’on pût voir

1 intérieur de la chambre.

* C h ambre du C erf , ( Venerie.) fe dit de I’en-

droit où le cerf fe repofe pendant le. jour. :

C hambre , ( la j Géog. mod. petite ville de Savoie

au comté de Maurienne, fur la riviere d’Arc.

CHAMBRÉE, f. f. fe .dit, fur-.tput en langage militaire,

de l ’affemblée de plusieurs foldats dans le mê-

me lieu, foit pour y v iv re , foit pour y féjourner.

^°y% C h ambrer. (Q)

* C HAMBREE fe.-dit, dans les carrières cTardoi-

fes,, des différentes profondeurs auxquelles la carrière

a été percée:; & d’on appelle bonne chambrée ,

celles où l’ardoife a la:dureté & les autres qualités

convenables aux ufages qu’on fait de ce. foffile.

V?ye^ l'article Ard o ise.

CHAMBRELLAGE, f. m. terme ufité dans quelques

coutumes , qui lignifie la même chofe que cham-

bcllagc, Voyer^ CHAMBELLAGE. (A ) . ,•

CHAMBRER , faire chambrée ; c’eft, en terme militaire

, loger dans la même chambre .ou la même baraque

ou canonnière, (Q )

- C hambrer , en terme de Verrerie j voyez C h AMBRE.

CHAMBRERIE , f . f. étoit une juftice attachée à

l’office de chambrier de France, & à la maifon de

Bourbon qui poffédoit cet office : elle donnoit le titre

dç pairie. Cette juftice & . l’office de chambrier

furent fiipprimés & réunis à la couronne par François

I. en 1545, forfque te connétable de Bourbon ,

qui étoit grand,chambrier du r o i, fortit du royaume.

Voyt[ C h am br ier ,'

C h am b r e r ie , eft un office dans certaines égli-

f o collégiales, .qui ,co.nfifte à avoir foin des revenus

communs.

C ’eft: auffi un office clauftral dans quelques mo-

nafteres, ou le chambrier a foin- des revenus des

greniers, du labourage & des provifions, tant pour

la bouche que pour le veftiaire.

En quelques églifes, la chambrerie eft érigée en titre

de bénéfice. Il y en a même où c’eft une dignité.

Ybyei C hamarier & C hambrier. (A )

CHAMBRIER de France, ( G rand ) Hijl. mod.

Cet officier poffédoit autrefois une des cinq grandes

charges de la couronne ; & il étoit non - feulement

diftingué du grand-chambellan, mais il lui étoit en

quelque maniéré fupérieur par l’étendue de fon pouvoir.

Il fignoit les chartes & autres lettres de confé-

quence. Pendant un long tems, il précéda le connétable

, & il jugeoit avec les pairs de France : ce qui

lui fut accordé par arrêt de l’an 1224. Le grand-

chambrier avoit la furintendance de la chambre du

ro i, de fes habiilemens, & de fes meubles. Il avoit

fa jurifdi&ion à la table de marbre du palais à Paris;

& il tenoit fa charge à fief & hommage du roi,, comme

1e reconnut 1e comte d’Eu en 1270 , à l’égard du

roi faint Louis. Les princes de la maifon royale de

Bourbpn de tems immémorial avoient poffédé cette

charge ; comme on le remarque fur les inferiptions

de leurs, tombeaux aux Jacobins de Paris , & à la

galerie baffe du château de Moulins : ils ont prétendu

même qu’elle étoit héréditaire dans lepr maifon.

Après la mort de Charles dernier duc de Bourbon

en 1527, le roi François I. la donna à Charles de

I