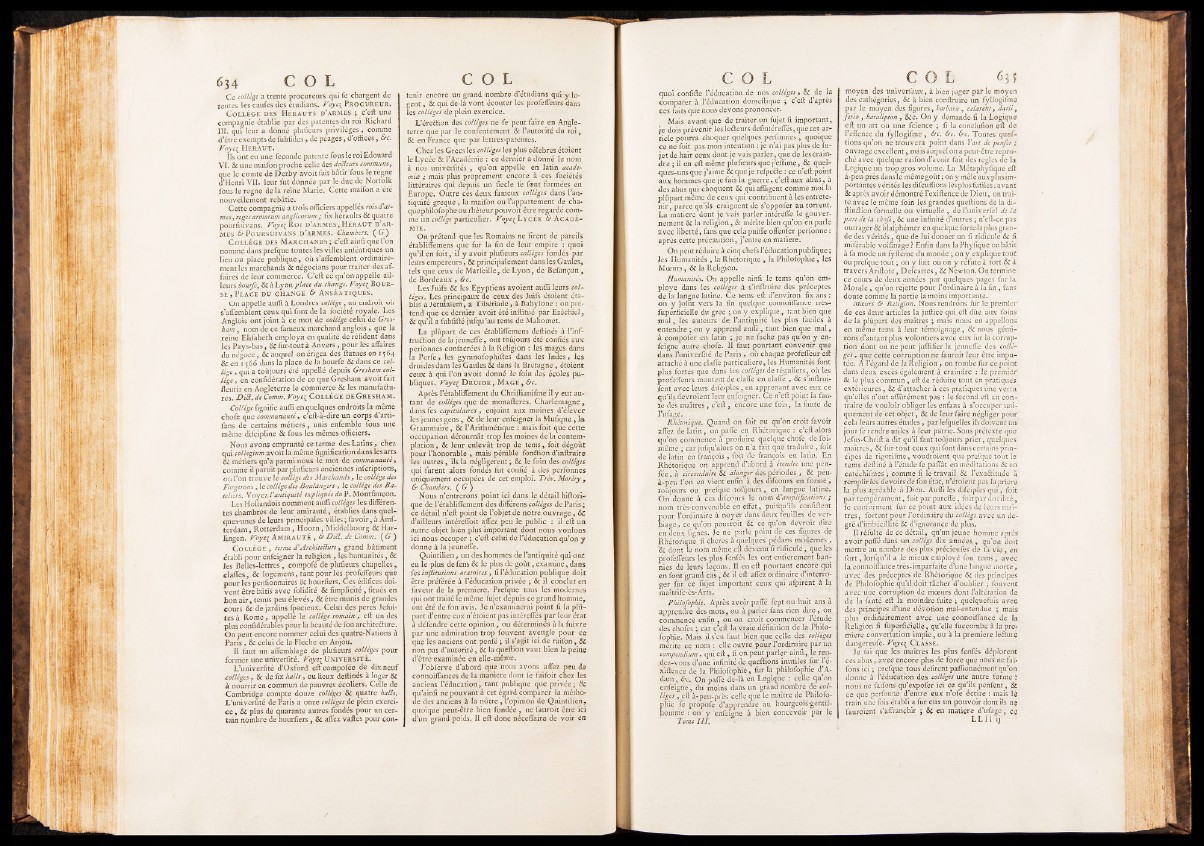

634 C O L

Ce collige a trente procureurs qui fe chargent de

toutes lescaufesdes étudians. Foyez Procureur.

C ollège des Hérauts d’armes ; c’eft une

compagnie établie par des patentes du roi Richard

III. qui leur a donné plufieurs p rivilèges, comme

d’être exempts de fubfides , de péag es, d’offices, &c.

Foyez Héraut.

Ils ont eu une fécondé patente fous le roi Edouard

VI. & une maifon proche celle des dofleurs communs,

que le comte de D erby avoit fait bâtir fous le régné

d’Henri VII. leur fut donnée par le duc de Norfolk

fous le régné de la reine Marie. Cette maifon a été

nouvellement rebâtie.

Cette compagnie a trois officiers appellés rois d'armes,

reges armorum anglicorum ; fix heraults & quatre

pourfuivans. Foyez R o i d’a rm e s , Héraut d’armes

& POURSUIVANS d ’armés. Chambers. (G )

C o llège des Marchands ; c’eft ainfi que l’on

nomme dans prefque toutes les villes anféatiques un

lieu ou place publique, oii s ’alfemblent ordinairement

les marchands & négocians pour traiter des affaires

de leur commerce. C’eft ce qu’on appelle ailleurs

bourfe,6ck Lyon place du change. Foyez BOURSE,

PLACE DU CHANGE 6* AnSÉATIQUES.

On appelle auffi à Londres collige, un endroit où

s’affemblent ceux qui font de la fociété royale. Les

Anglois ont joint à ce mot de collège celui de Gres-

ham, nom de ce fameux marchand an glo is, que la

reine Elifabeth employa en qualité de réfident dans

les P ays-bas, & fur-tout à Anvers, pour les affaires

du n égoce, & auquel on érigea des ftatues en 1564

& en 1566 dans la place de la bourfe & dans ce college

, qui a toujours été appellé depuis Gresham collige

, en confidération de ce que G resham avoit fait

fleurir en Angleterre le commerce & les manufactures.

Dict. de Comm. Foyez COLLÈGE DE GRESHAM.

Collège lignifie auffi en quelques endroits la même

chofe que communauté, c’eft-à-dire un corps d arti-

fans de certains métiers, unis enfemble fous une

même difeipline & fous les mêmes officiers.

Nous avons emprunté ce terme des Latins , chez

qui collegium avoit la même lignification dans les arts

& métiers qu’ a parmi nous le mot de communauté,

comme il paroît par plufieurs anciennes inferiptions,

où l’on trouve le collège des Marchands , le collège des

Forgerons, le collège des Boulangers , le collège des B ateliers.

Voyez l'antiquité expliquée du P. Montfaucon.

Les Hollandois nomment auffi collèges les différentes

çhambres de leur amirauté, établies dans quelques

unes de leurs principales villes ; favoir, à Amf-

terdam, Rotterdam, Hoorn , Middelbourg & Har-

lingen. Foyez Amirauté , & Dict. de Comm. ( G )

Collège, terme d'Architecture, grand bâtiment

établi pour enfeigner la religion , les humanités, &

les Belles-lettres , compofé de plufieurs chapelles,

claffes, & logemens, tant pour les profeffeurs que

pour les penfionnaires & bourfiers. Ces édifices doivent

être bâtis avec folidité & fimplicité, fitués en

bon a ir , tenus peu é lev é s, & être munis de grandes

cours & de jardins fpacieux. Celui des peres Jefui-

te s à Rome , appellé le collège romain , eft un des

‘ plus confidérables pour la beauté de fon architecture.

On peut encore nommer celui des quatre-Nations à

P a r is , & celui de la Fléché en Anjou.

Il faut un affemblage de plufieurs collèges pour

former une univerfité. Foyez Université.

L ’univerfité d’Oxford efteompofée de dix-neuf

collèges, & de fix halls , ou lieux deftinés à loger &

à nourrir en commun de pauvres écoliers. Celle de

Cambridge compte douze collèges & quatre halls.

L ’univerfité de Paris a onze collèges de plein exercic

e , & plus de quarante autres fondés pour un certain

nombre de bourfiers, $c affez vaftes pour çon-

C O L

tenir encore un grand nombre d’étudians qui y logent

, & qui de-là vont écouter les profeffeurs dans

les collèges de plein exercice.

L’éreCtion dès collèges ne fe peut faire en Angleterre

que par le confentement & l’autorité du r o i,

& en France que par lettres-patentes.

Chez les G recs les collèges les plus célébrés étoient

le Lycée & l’Académie : ce dernier a donné le nom

à nos univerfités , qu’on appelle en latin académie

; mais plus proprement encore à ces fociétés

littéraires qui depuis un fiecle fe font formées en

Europe. Outre ces deux fameux collèges dans l’antiquité

greque, la maifon ou l’appartement de cha-

quephilofophe ou rhéteur pouvoit être regardé comme

un collègeparticulier. Foyez L y c é e & A cad ém

ie .

On prétend que les Romains ne firent de pareils

établiffemens que fur la fin de leur empire : quoi

qu’il en fo it, il y avoit plufieurs collèges fondés par

leurs empereurs, & principalement dans les Gaules,

tels que ceux de Marfeille, de L y o n , de Befançon ,

de B o rd e au x , &c.

Les Juifs & les Egyptiens avoient auffi leurs collèges.

Les prineipaùx de ceux des Juifs étoient établis

à Jérufalem, à Tibériade, à Babylone : on prétend

que ce dernier avoit été inftitué par Ezéchiel,

& qu’il a fubfifté jufqu’au tems de Mahomet.

L a plupart de ces établiffemens deftinés à l’inf-

tru&ion de la jeuneffe, ont toûjours été confiés aux

perfonnes confacrées à la Religion : les mages dans

la Perfe, les gymnofophiftes dans les Indes, les

druides dans les G aules & dans la Bretagne, étoient

ceux à qui l’on avoit donné le foin des écoles publiques.

Foyez Druide, Mag e , & c.

Après l’établiffement du Chriftianifme il y eut autant

de collèges que de monafteres. Charlemagne ,

dans fes capitulaires , enjoint aux moines d’élever

les jeunes g en s, & de leur enfeigner la Mufique , la

Grammaire, & l’Arithmétique : mais foit que cette

occupation détournât trop les moines de la contemplation

, & leur enlevât trop de tems, foit dégoût

pour l’honorable , mais pénible fonftion d’inftruire

les autres, ils la négligèrent ; & le foin des collèges

qui furent alors fondés fut confié à d e s perfonnes

uniquement occupées de cet emploi. Trév. Moréry 9

& Chambers. ( G )

Nous n’entrerons point ici dans le détail hiftori-

que de l’établiffement des différens collèges de P a ris;

ce détail n’eft point de l’objet de notre o u v rag e , &

d’ailleurs intéreffoit affez peu le public : il eft un

autre objet bien plus important dont nous voulons

ici nous Occuper ; c’eft celui de l’éducation qu’on y

donne à la jeuneffe.

Quintilien , un des hommes de l’antiquité qui ont

eu le plus de fens & le plus de g oû t, examine, dans

fes injlitutions oratoires , fi l’éducation publique doit

être préférée à l’éducation privée ; & il conclut en

faveur de la première. Prefque tous les modernes

qui ont traité le même fujet depuis ce grand homme,

ont été de fon avis. Je n’examinerai point fi la plû-

part d’entre eux n’étoient pas intéreffés par leur état

à défendre cette opinion, ou déterminés à la fuivre

par une admiration trop fouvent aveugle pour ce

. que les anciens ont penfé ; il s’agit ici de raifon, &

non pas d’autorité, & la queftion vaut bien la peine

d’être examinée en elle-même.

J ’obferve d’abord que nous avons affez peu de

connoiffances de la maniéré dont fe faifoit chez les

anciens l’éducation, tant publique que privée

qu’ainfi ne pouvant à cet égard comparer la méthode

des anciens à la nôtre , l’opinion de Quintilien ,

quoique peut-être bien fondée , ne fauroit être ici

d’un grand poids. Il eft donc néceffaire de voir en

C O L

quoi confifte l’éducation de nos collèges, & de la

comparer à l’éducation domeftique ; c’eft d’après

ces faits que nous devons prononcer.

Mais avant que de traiter un fujet fi important,

je dois prévenir leslefteurs defintéreffés,quecet article

pourra choquer quelques perfonnes , quoique

ce ne foit pas mon intention : je n’ai pas plus de fu-

jet de haïr ceux dont je v ais parler, que de les craindre

; il en eft même plufieurs que j’-eftime, & quelques

uns que j’aime & que je refpefte : ce n’eft point

aux hommes que je fais la guerre, c’eft aux abus, à

des abus qui choquent & qui affligent comme moi la

plûpart même de ceux qui contribuent à les entretenir

, parce qu’ils craignent de s’oppofer au torrent.

L a matière dont je Vais parler intéreffe le gouvernement

& la religion, & mérite bien qu’on en parle

avec liberté, fans que cela puiffe offenfer perfonne ;

après cette précaution, j ’entre en matière.

On peut réduire à cinq chefs l’éducation publique;

les Humanités , la Rhétorique , la Philofophie, les

Moeurs, & la Religion.

Humanités. On appelle ainfi le tems qu’on employé

dans les collèges à s’inftruire des préceptes

de la langue latine. Ce tems eft d’environ fix ans :

on y joint vers la fin quelque connoiffance très-

fuperficielle du grec ; on y explique, tant bien que

m a l, les auteurs de l’antiquité les plus faciles à

entendre ; on y apprend auffi , tant bien que m a l,

à compofer en latin ; j e ne fâche pas qu’on y enfeigne

autre chofe. Il faut pourtant convenir que

dans l’univerfité de Paris , où chaque profeffeur eft

attaché à une claffe particulière, les Humanités font

plus fortes que dans lesj:0//<:g« de réguliers, où les

profeffeurs montent de claffe en clafle , & s’inftrui-

fent avec leurs difciples, en apprenant avec eux ce

qu’ils devroient leur enfeigner. Ce n’eft point la faute

dés maîtres, c’e f t , encore une fo is, la faute de

l’ufage, , '. ^

Rhétorique, Quand ori fait ou qu’on croit favoir

affez de latin , on paffe en Rhétorique : c’eft alors

qu’on commence à produire quelque chofe de foi-

même ; car jufqu’àlors on n’a fait que traduire, foit

de latin en françois , foit de françois en latin. En

Rhétorique on apprend d’abord à étendre une pen-

fé e , à cïrconduire & alonger des périodes , & peu-

à-peu l’on en vient enfin à des difeours en formé ,

toûjours ou prefque toujou rs, en langue 'latine.

On donne à ces difeours le'nom $ amplifications. ;

nom très-convenable en effet, puifqu’ils confident

pour l’ordinaire à noyer dans‘deux feuilles de verbiage?

ce qu’on pourroit & ce qü’ôn devrôit dire

en deux lignes. Je ne parle point d'e ces figures de

Rhétorique, fi cheres à quelques pédans mociernes.,

&L dont le nom même eft devenu fi ridicule,( que les

profeffeurs les plus fenfés les ont entièrement bannies

de leurs leçons. Il en eft pourtant encore qui

en font grand c a s , & il eft affez ordinaire d’intërro-

ger fur ce fujet important ceux qui afpirent à la

maîtrife-ès-Arts.

Philofophie. Après avoir p allé fept ou huit ans à

apprendre des mots , ou à,par 1er fans rien dire, on

commence enfin , -ou on croit commencer l’étude

des chofes ; car c’eft la vraie définition de la Philofophie.

Mais il s’en faut bien que celle des collèges

mérite ce nom : elle ouvre pour l’ordinairerpar un

compendium, qui e f t , fi on peut parler ainfi, le rendez

vous d’une infinité de queftions inutiles fur l’e-

xiftcnce de la Philôfophie, fur fa philofophie d’Adam

, &c. On pafle de-là en Logique : celle qu’on

enfeigne, du moins dans un grand nombre de collèges

, eft à-peu-près celle que le maître de Philofophie

fe propofe d’apprendre au bourgeois-gentilhomme

: o n 'y enfeigne à bien concevoir par le

’ Tome UT.

C O L 6 3 *

moyen des univerfaux, à bien juger par le moyen

des cathégories, & à bien conftruire un fyllogifme

par le moyen des figures, barbdra , celarent, darii,

ferio, baralipton, & c . On y demande fi la Logique

eft Un art ou une fcience ; fi la conclufion eft de

l’effence du fyllogifme, &c. &c. &c. Toutes queftions

qu’on ne trouvera point dans l'art de penfer l

ouvrage excellent, mais auquel on a peut-être reproché

avec quelque raifon d’avoir fait des réglés de la

Logique un ti;op gros volume. La Métaphyfiquè eft

à-peu-près dans le même goût ; on y mêle aux plus importantes

vérités les difeuffions les plus futiles : avant

& après avoir démontré l’exiftence de D ieu , on traite

avec le même foin les grandes queftions de la di-

ftinftion formelle ou virtuelle , de l’univerfel de la

part de La chofe, & une infinité d’autres ; n’eft-ce pas

outrager & blafphémer en quelque forte la plus grande

des vé rité s, que de lui donner un fi ridicule & fi

miférable voifinage ? Enfin dans la Phyfique on bâtit

à fa mode un fyftème du monde ; on y explique tout

ou prefqué tout ; on y fuit ou on y réfuté à tort & à

travers Ariftote, Dexcartes, & Newton. On termine

ce cours de deux années par quelques pages fur la

Morale, qù’on rejette pour l’ordinaire à la fin , fans

doute comme la partie la moins importante.

Moeurs & Religion. Nous rendrons fur le premier

de ces deux articles la juftice qui eft dûe aux foins

de la plûpart des maîtres ; mais nous en appelions

en meme tems à leur témoignage, & nous gémir

rôns d’autant plus volontiers avec eux fur la corruption

dont on ne peut juftifier la jéuneffe des collèges

f que cette corruption rte fauroit leur être imputée.

A i’égard de la Religion, on tombe fur ce point

dans deux excès également à craindre : le premier

& le plus commun, eft de réduire tout en pratiques

extérieures, & d’ attacher à ces pratiques une vertu

qu’elles n’ont affurément pas : le fécond eft au contraire

de vouloir obliger les enfans à s ’occuper uniquement

de cet o bjet, & de leur faire négliger pour

cela leurs autres études, par lefquélles ils doivent un

jour fe rendre utiles à leur patrie. Sous prétexte que

Jefus-Chrift a dit qu’il faut toûjours prier, quelques

maître's, ôc fur-tout ceux qui font dans certains principes

de rigorifme, voudroient que prefque tout le'

tems deftiné à l’étude fe paffât en méditations & en'

catéchifmes comme fi le trava il & l’exaftitude à

remplir les’devoirs de fon état, n’éfOieut pas la priere

la plus agréable à Dieu. Auffi les difciples q u i, foit

par tempérament, foit par pareffe, foit par docilité,

fe conforment fur ce point aux idées de leurs maître

s, fortent pour l’ordinaire du collège avec un degré

d’imbécillité & d’ignorance de plus.

Il réfultè de ce détail, qu’un jeune homme après

avoir paffé dans un collège dix années , qu’on doit

mettre au nombre des plus précieufes de fa v ie , en

fo r t , lorfqu’il a le mieux employé fon tems , avec

la connoiffance très-imparfaite d’une langue morte ,

avec des préceptes de Rhétorique & des principes

de Philofophie qu’il doit tâcher d’oublier ; fouvent

avec une corruption de moeurs dont l’altération de

de la fanté eft la moindre fuite ; quelquefois avec

des principes d’une dévotion mal-entendue ; mais

plus ordinairement avec une connoiffance de la

Religion fi fuperficielle, qu’elle fuccombe à la première

converfation impie, ou à la première leéture

dangereufè. Foyez C lasse.

Je fai que les maîtres les plus fenfés déplorent

ces abus, avec encore plus de force que nous ne fai-

fons ici ; prefque tous défirent paffionnément qu’on

donne à l’éducation des collèges une autre forme i

nous ne faifons qu’expofer ici ce qu’ils penfent, &

ce que perfonne d’entre eux n’ofe écrire : mais lé

train une fois établi a fur eux un pouvoir dont ils ne

fauroient s’affranchir ; ÔC en matière d’ufag e , ce

L L 1 l i j